材料一 从“夷务”到“洋务”传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统被称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”,“夷务”也就演变为“洋务”了。

材料二 从“奇技淫巧”到“长技”鸦片战争以前,人们对西方的科学技术多半投以鄙视的目光,当时人们一般视之为“奇技淫巧”,皆“耻言西学,有谈者则诋为汉奸,不齿士类”。19世纪40—60年代,先是一些有识之士提出“尽转外国之长技为中国之长技”,随之掀起了学习西学、翻译西书的浪潮。

材料三 从“臣民”到“国民”

19世纪的报刊、揭帖中,对民众多以“臣民”“子民”相称。进入20世纪初,“国民”这一称呼逐渐取代了“臣民”“子民”。

(1)据材料一,分析清政府的世界意识和外交理念发生了什么变化?

(2)据材料二和结合所学知识,分析促使人们对西学态度发生转变的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,分析19世纪末到20世纪初出现这一变化的原因。

(4)从社会转型的角度指出上述变化反映的近代前期中国社会的发展趋势。

| A.义务教育开始建立和普及 | B.正在顺应工业革命的趋势 |

| C.教育体制已发生根本改变 | D.学校教育取代了家庭教育 |

材料一:1861 年,冯桂芬在《校颁庐抗议》一书中提出:“以中国之伦常名教,辅以诸国富强之术”。1864 年,李鸿章曾说:中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

——据《高中历史 高三年级》教材等资料整理

材料二:尧舜为民主,为太平世,为人道之至,儒者举以为极者也。……孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

材料三:中国自有历史以来,没有实行过民权。……世界的潮流,由神权流到君权,由君权流到民权;现在流到了民权,便没有方法可以反抗。……孔子说:“大道之行也,天下为公”,便是主张民权的大同世界……孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻”。……说中国不适宜民权的,这种见解实在是错误。依我看来,中国进化比较欧美还要在先,民权的议论在几千年以 前就老早有了。

——孙中山《三民主义》演说词

材料四:儒者三纲之说,为吾伦理政治之大原。……三纲之根本义,阶级制度是也。所谓名 教所谓礼教,皆以拥护此别尊卑明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立 之说为大原,与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

问题:

(1)上述材料观点,分别与中国近代史上哪些救亡运动直接相关。

(2)从材料一到材料四,反映出中国各界对儒家思想的态度呈现何种变化趋势?依据材料简要说明你的观点。

(3)你如何看待上述变化与近代中国的关系?

材料一 洋务思潮对于经历“千古未有之变局”的中国来说,是一种迫不得已的、在观念上的抉择。从魏源的“师夷长技以制夷”,到冯桂芬“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,再到“中学为体,西学为用”,这是客观历史的发展过程,也是“师夷长技”的一次具体实践。其发展趋势,是淘汰所谓“中体西用”的旧框架,代之以更为适应近代化历程的新思潮。

——摘编自《中国全史百卷本·清代思想史》

材料二 康有为就说:“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,且可避祸。”于是他们重搬儒术,利用当时迷信孔子的社会心理,把孔子乔装打扮,拼命神化,从而塑造出“托古改制”的孔子,以对抗“述而不作”的孔子,依援孔子儒经实行他们的维新大业。可以说,维新派的“迷恋传统文化”,是依据当时中国的实际情况,“欲托孔子以行其术”。

——摘编自汤志钧《再论康有为与今文经学》

(1)据材料一并结合所学知识,指出洋务思潮的发展变化趋势,说明此思潮产生的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,说明维新派“迷恋传统文化”的原因,并指出维新思潮对“中体西用”的旧框架有何主要突破?

5 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一 中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽轮,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。

——张之洞:《劝学篇》

材料二 体用者,即一物而言之也。有牛之体则有负重之用,有马之体则有致远之用,未闻以牛为体以马为用者也。中西学之异也,如其种人之面目然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用。分之则两立,合之则两亡。

——严复:《与外交报主人论教育书》

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国的政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

——陈独秀:《新青年罪案之答辩书》

请回答:

(1)材料一中的“西学”指什么?该派别如何实践其思想主张的?

(2)材料二是哪一派别的思想?结合材料二与此派别的主张,分析材料一派别认识的不足在哪里?并分析此派别认识变化的原因。

(3)陈独秀等先进的中国人以此为指导思想开展的运动产生了怎样的影响?

(4)从材料一到材料三,并结合所学知识,归纳近代以来先进的中国人向西方学习的过程呈现出怎样的趋势?

材料一 清大学士倭仁说:“天下之大,不患无才。如以天文、算学必须讲习,博采旁求,必有精其术者,何必夷人,何必师事夷人……正气为之不伸,邪氛因而弥炽。数年之后,不尽趋中国之众咸归于夷不止

——《筹办夷务始末》(同治朝)卷47

材料二 李鸿章说:“中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,武夫悍卒又多粗蠢而不加细心,以致所用非所学,所学非所用。无事则嗤外国之利器为奇技淫巧,以为不必学;有事则惊外国之利器为变怪神奇,以为不能学。不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。”

——《筹办夷务始末》(同治朝)卷25

材料三 乃知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。兴学校,广书院,重技艺,别考课,使人尽其才……育才于学校,论政于议院,君民一体,上下同心……此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。

——郑观应《盛世危言》初刊自序

请回答:

(1)概括材料一中倭仁的观点,归纳其所持观点的理由。

(2)与材料一相比,材料二中李鸿章的观点有何变化?结合所学知识评价李鸿章的观点。

(3)材料三反映的是哪一派别的观点?在富强之本的认识上,这一派别又有哪些新的主张?根据上述材料,概括指出近代中国人在对待西学认识上的发展趋势。

7 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一 中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽轮,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。

——张之洞《劝学篇》

材料二 体用者,即一物而言之也。有牛之体则有负重之用,有马之体则有致远之用,未闻以牛为体以马为用者也。中西学之异也,如其种人之面目然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用。分之则两立,合之则两亡。

——严复《与外交报主人论教育书》

材料三 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

——陈独秀《新青年罪案之答辩书》

请回答:

(1)材料一中的“西学”指什么?该派别如何实践其思想主张的?

(2)材料二是哪一派别的思想?结合材料二与此派别的主张,分析材料一派别认识的不足在哪里?并分析此派别认识变化的原因。

(3)材料三中两位先生是指什么?陈独秀等先进的中国人以此为指导思想开展的运动产生了怎样的影响?

(4)从材料一到材料三,并结合所学知识,归纳近代以来先进的中国人向西方学习的过程呈现出怎样的趋势?

材料一 “天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。”

-----乾隆皇帝

材料二 “善师四夷者,能制四夷;不善师夷者,外夷制之。”

----- 魏源

材料三 “中学为内学,西学为外学,中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝弟忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽船,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。”

----------张之洞

材料四 “变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。”

-------梁启超

材料五 “吾国之社会,其隆盛耶?抑将亡也?……予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳!……青年乎!其有以此自任者乎?……谨陈六义……一、自主的而非奴隶的……二、进步的而非保守的……三、进取的而非退隐的……四、世界的而非锁国的……实利的而非虚文的……科学的而非想象的。”

---陈独秀

(1)材料二与材料一比,观念上发生了什么变化?产生这种变化的原因是什么?

(2)在材料三这种思想指导下掀起了怎样的运动?这场运动的根本目的是什么?

(3)材料四中梁启超属于什么派别的代表人物?材料四与材料二、三的观点最主要的区别是什么?

(4)根据材料五,指出陈独秀期望培育的“新青年”“新”在那里?体现了当时怎样的时代精神?

(5)从材料一到五,归纳中国向外国学习的趋势

材料一

材料二 陈独秀将中西文化的冲突以及国人觉醒的过程分为七期:一是明之中叶的“西教西器”时期……四是清之末季的“康梁诸人谋求变法”时期……六是辛亥革命以后的“共和国体”时期;而最后的第七期,也是最为关键的一个时期则是众望所归的“待吾人最后之觉悟”时期。

——-张宝明《多维视野下的<新青年>研究》请回答:

(1)据材料一及所学知识,概括鸦片战争后,面对西方文化的冲击,中国士大夫对待中西文化思维模式的特点。

(2)据材料二及所学知识,指出“康梁诸人谋求变法”时期、“共和国体”时期、“待吾人最后之觉悟”时期的核心思想是什么?

(3)根据上述材料,概括近代前期中国主流思想演变的趋势。

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办% | 民办% | 其他% | 不明% | |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.28 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.59 |

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。……废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。……20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。……留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

——张亚群《论清末留学教育的发展》

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化,并结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

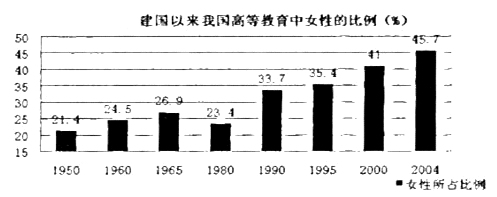

(3)根据材料三,建国以来我国高等教育中女性比例总体呈什么变化趋势?并结合所学,指出这一变化趋势对中国女性发展的意义。