内蒙古呼和浩特市内蒙古师大附中2022-2023学年高三下学期质量监测语文试题

内蒙古

高三

阶段练习

2023-03-18

168次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

近日,中国老年人才网正式上线,老年人可以通过网站向有意向的岗位投递简历,招聘企业也可以通过人才库招聘需要的人才,用人单位与求职者借此实现“双向奔赴”。据网站相关运营方消息,目前该网站已有超过5000名中老年求职者、超过100家招聘企业注册。

可以明确,当前,促进“银发族”再就业问题正式提上公共政策议程。如此“议程设置”,背后是“慢变量”与“快变量”的交织影响。

所谓“慢变量”,主要指向老年人口健康状况的持续改善与受教育水平的不断提高。据官方统计数据,截至2021年,我国人口预期寿命已提高至78.2岁,相比1978年提升了10岁有余。社会教育水平的普遍提升,也意味着老年人口具备更高的社会参与意愿与能力。而至于“快变量”,则与我国加速的人口老龄化有关。

日前,国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告显示,“十四五”时期我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%;2035年,60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右,占比将超过30%。这意味着,未来10年,我国将进入中度老龄化社会,并加速进入重度老龄化阶段。

虽然人口结构的变化是一个缓慢的过程,但接连跨越临界点所带来的影响不可小觑。老龄人口的增多,将进一步加重家庭和社会的养老负担;劳动年龄人口的大批退出,加剧了劳动力市场供需矛盾,进而对整个经济社会发展构成影响。也正是从这个意义上,将这一不可逆转的人口趋势变化视作“快变量”。

照此逻辑,“银发族”再就业,虽然不能改变人口统计学意义上的老龄化曲线,但却实现了“社会时钟”概念上的“延缓衰老”,在一定程度上减轻或迟滞老龄化所带来的冲击,如社会养老增负及用工难题等。不仅如此,“银发族”,尤其是低龄老年人口的部分群体,积累有一定的人力、文化资本等,他们重返劳动力市场、参与社会建设,对经济发展乃至文明涵育都有不可忽视的作用。

老年人的就业权利和需求一度不被重视,大量仍具有劳动能力的退休人员被排除出劳动市场,当他们重返职场时,也多遭遇不同程度的歧视和排斥。此次中国老年人才网的上线,或将提醒人们,该从权利的视角重新看待老年人口再就业问题,走出相关的观念误区,进而推动构建更具包容性的老年友好型社会。

在人口老龄化已成全球大趋势的当下,重视并开发老年人的经济社会价值已成为普遍共识,促进“银发族”再就业、开发利用该群体人力资源成为通选之一。不论其再就业的目的是发挥和延长个人社会价值,还是仅出于储备养老财富的经济考虑,老年人口的就业权利都需要被正视和保障。

这不仅需要有关部门主动搭建平台、畅通渠道,让就业信息和机会更便捷抵达想要“老有所为”的人群;同时也应填补针对这一人群的技能培训空白,完善“终身教育”体系,使他们持续积累人力资本成为可能。对于备受关注的老年人口就业权益保障,如劳动风险、社会保障等,也亟须给予关注。传统劳动用工背景下的相关法律法规如何因时制宜,如何为老年再就业群体提供完备的社会支持,这些问题已经确确实实摆在了我们面前。

深度老龄化是大势所趋,恐慌大可不必,前瞻应对必不可少。探索实现积极老龄化社会的路径,丰富“老有所为”的内涵,不妨就从应对就业问题着手。

(摘编自王丹《“银发族”再就业提速意味着什么》,光明日报2022.9.20)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国老年人才网正式上线,表明促进老年人再就业问题已正式提上了公共政策议程。 |

| B.老年人再就业问题凸显,主要原因是老年人健康状况持续改善和教育水平不断提高。 |

| C.社会对老年人再就业有不同程度的歧视和排斥,应改变观念,正视他们的权利问题。 |

| D.面对深度老龄化趋势,“银发族”再就业可在一定程度上减轻老龄化造成的社会压力。 |

| A.文章以“中国老年人才网正式上线”为引,提出了中国正在快速走向老龄化的问题。 |

| B.文章引用相关数据,论证了“慢变量”与“快变量”的交织对我国制定公共政策的影响。 |

| C.文章采用对比论证的结构,论证了在“促进老年人再就业问题”上存在的两种态度。 |

| D.文章提到“劳动风险、社会保障”等,是为了论证有关部门应主动搭建平台、畅通渠道。 |

| A.随着中国人口老龄化加速,中国劳动力市场供需矛盾凸显,就业格局正在发生变化。 |

| B.为使我们未来社会的构建更具包容性,我们必须重新审视老年人口再就业问题。 |

| C.老年人的再就业,已经不再局限于传统“发挥余热”观念,而是有了更多的内涵。 |

| D.促进“银发族”再就业是积极应对并解决由于深度老龄化带来的社会诸多问题的前提。 |

【知识点】 时评

材料一

“你们再降一块钱都降不成吗?”“底价是不能改的,请拿出最大诚意为老百姓让利”“为了患者一分一厘都会争取”……一段时间以来,医保谈判的砍价场面,在网上赢得一片叫好声。现场谈判是确定医保支付价格的“临门一脚”,尤其是面对那些价格高昂、科技含量高的国际知名药品时,一分一厘也需“锱铼必较”。同时,谈判过程牵动人心,毕竟这关系到13.6亿参保人的用药,大量救命救急的好药能否经过谈判降价进入医保,关系到患者的生命安全和家庭的稳定安宁。可以说,医保谈判就是为民砍价。这背后是人民至上的信念,尽最大努力提供性价比最优的药品,满足人们的基本用药需求。

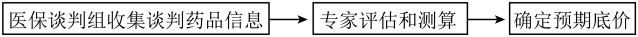

价格谈判中分厘变化,叠加庞大的患者基数,都意味着巨大利益的调整,其难度可想而知。为了最大程度地用好有限的医保资源,在坐上谈判桌前,医保谈判方需要收集大量的谈判药品信息,了解生产使用情况、临床使用证据、国内外价格信息等,以知己知彼为百姓赢取更大降价空间。这是一个专业而有担当的过程。近年来,我国开始利用药物经济学等专业工具评估药品价值,同时有支付标准测算组,结合国内外情况、可替代性、医保承受能力等,综合评估谈判药品的真实价值,测算进入医保后的量价效应,最终确定一个预期底价。

医保谈判公正平等,实现双赢是共识。因而,2020年医保谈判还加大了与企业的沟通力度,增加企业申报环节,组织企业进行沟通,并将纳入谈判范围的药品上市时间延长到公布调整方案的时间。细致完善的谈判规则给了企业更多阐述产品价值的机会,给了创新企业更足的信心。于是,这次获批上市不久甚至获批就经过谈判纳入医保的创新药品较多,群众得以及时享用到最新的创新成果。

在谈判桌上,要谈下预期底价,谈判现场的技巧、策略非常重要。现场谈判中,最重要的是不被其他任何因素干扰,为群众争取最大的实惠。谈判专家不仅会用话语、手势,还会用眼神、表情,不断引导企业让利、再让利,一直降到预期的医保测算底价。

我国人口世界最多,参保人数世界最多,但我国仍是发展中国家,人均筹资水平有限。要用有限的医保资源满足最多人口的基本需求,不仅是一道世界难题,同时也考验着医保人的勇气决心和责任担当。唯有怀着人民至上的信念,秉持为民谋取最大利益的坚定立场,才能赢得谈判,让人民的“保命钱”用得好、花得值。

(摘编自《医保谈判背后是人民至上,让保命钱用得好、花得值》)

材料二

怎么确保谈判工作的公平公正呢?

一方面,专家廉洁自律是确保公平公正的基本要求。另一方面,整个测算的制度和流程也为保障谈判工作的公平公正上了一道安全阀。

国家医疗保障局医药服务管理司副司长黄心宇说:“药物经济学的这一组专家测算,我们每一个专家是独立测算的。对于每一个药品具体的测算方法,药物经济学组的组长、副组长会商把关,告诉专家大概应该怎么测算。”药品和专家一一对应,责任更加明确,再加上组长们统一标准,结果也就更加公平。

此外,药物经济学专家组和基金测算专家组平行测算,互不干扰,两组的测算结果都影响着最后的底价。而且严格保密,到了谈判的现场才交给谈判组。在最终底价确定之前,为打消企业顾虑,药物经济学专家组的三位组长和医保局医疗服务管理司的工作人员组成三个小组,分别和各个企业代表,就每个药品的测算方式,逐一进行沟通。双方反馈意见之后,国家医保局综合各方内容,最终获得每个药品的谈判价格。

正是在各流程中的严格保密,底价才成为谈判组手里的底牌。这样,谈判组才能在和企业谈判中通过一次次“灵魂砍价”将价格降下来。

(摘编自央视新闻《医保谈判幕后揭秘:不仅有“灵魂砍价”,还有企业代表流泪》)

材料三

一款药想要进入医院,最通畅的路是进入医保目录,而想要进入医保目录,药企参与医保谈判是必经之路。

谈判分为两轮。第一轮面对面沟通,企业的任务是通过沟通,判断医保局的底价,以应对一星期后的最后谈判。一家外资药企的医保谈判代表对《南方周末》记者说,“医保局的谈判专家非常懂行,问题都在要害,不是网上视频里‘猜个吉利数’那么简单”。

一星期后的谈判更直接,“就是出价”。企业有两次出价机会,第一次是试探,第二次如果报价仍高于医保局信封价的15%,则出局。“哪怕是16%,都出局。”

第二轮最为惊险,企业只能根据第一轮报价的结果争取短时间的内部电话会,协商出一个更精准的报价。“一些企业的二轮报价策略是,在公司能接受的底价上打八九折,再上浮15%,这是能报的最低价。“

当对面的医保局专家说出“恭喜”,企业方代表才松了一口气。接下来,双方就要你来我往,一点点试探,逐渐逼近专家手中的“信封价”,敲定一个双方都能接受的价格。

(摘编自《南方周末》2021年1月14日《国家“药战”》)

4.下列对医保谈判的局部过程的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.医保谈判专家要搜集谈判药品信息,评估药品真实价值,对企业出价进行“砍价”,还需要研究谈判的技巧策略。 |

| B.医保谈判专家只有怀着人民至上的信念,从全体公民的切身利益出发,才能让人民的“保命钱”用得好,花得值。 |

| C.专家的廉洁自律是确保谈判工作公平公正的基本要求,而整个测算的制度和流程则是谈判工作公平公正的保证。 |

| D.医保谈判专家不断引导企业让利,一直让到预期的医保测算底价。进入现场前,这个底价只有医保谈判专家知晓。 |

【知识点】 学术论文

不能忘记的一面之识

茅盾

他们第一次感觉到有这么一位年轻人跟他们在一起,是在天方破晓、山坡的小松林里勉强能够辨清人们面目的时候。朝霞掩蔽了周围的景物,人们只晓得自己是在一座小小的森林中,而这森林是在山的半腰。

昨夜他们仓皇奔上这小山,只知道是到一个比较安全的地方。现在,他们在晓风中打着寒噤,睁大了眼发愣,突然发觉在他们周围,远远近近,有比他们多一倍的武装人员,不用说,昨夜是在森严警戒中糊里糊涂地睡了一觉。

不安的心情正在滋长。一位年轻人,肩头挂一枝长枪,胸前吊着一颗手榴弹,手提着一支左轮,走近他们来了。他操着生硬的国语,告诉他们:已经派人下去察看情形了。

“敌人在什么地方?”他们之中的G君问。

年轻人好像不曾听懂这句话,但也许听懂了,他侧着头想了想,好像一个在异国的旅客临时翻检他的“普通会话手册”,要找一句他一时忘记了的“外国话”;终于他找到了,长睫毛一闪,忽然比较流利地答道:“等等就知道了。”

与其说是这句话的效力,倒不如说是他那从容不迫的态度给人家一服定心剂。然而人心总是无厌的,眼前既然有这么一位“语言相通”的人,怎么肯随便放过?问题便像榴覆弹似的纷纷掷到他头上。

年轻人不忙不慌地静听着,闪动着他的长睫毛。末了,他这才回答,还是那一句:“等等就知道了。”这一句话,现在可没有刚才那样的效力了。因为提出的问题太多又太复杂,这一句回答不能概括。人们内心的不安,又开始滋长。

幸而,这所谓“等等”,不久就告终。敌人果然离这小小村落远些了,他们可以下山去,到屋里一歇了。

因为整夜不曾好生睡觉,他们首先被引进一间房去“休息”一会儿,这房本来也有人住,但此时却空着。

吃早饭的时候,招待他们的东道主告诉他们:今晚还得走夜路,白天可以畅快地睡个好觉。

他们再回那间房去,刚到门口,可就愣住了。

因为是从光线较强的地方来的,他们一时之间也看不清楚,但觉得房里闹哄哄挤满了人,嘈杂的说笑,他们全不懂。然而随即也就悟到,这是这间房的老主人们回来了,是放哨或是“摸敌人”回来了。

渐渐地看明白,闹哄哄的七八人原来是在解下那些挂在身上的劳什子:子弹带、面巾、马口铁杯子、手榴弹等等。看着那几位新客,他们带笑带说,好像是表示抱歉,然后一个一个又出去了,步枪却随身带起。

房里又寂静了,他们几位新客呆了半晌,觉得十二分的过意不去。他们都走到那伟大的板铺前,正打算各就“岗位”,这才看见房里原来还有一个人,他坐在那窗洞下,低着头,在读一本书。

看见他是那么专心致志,他们都不敢作声。

一会儿,他却抬起头来了,呀,原来就是早晨在山上见过的那位年轻人。

只记得他是多少懂得点国语的,他们之中的C君就和他招呼,觉得分外亲切,并对于占住了房间的事,表示歉意。

年轻人闪动着长睫毛,笑了一笑。可是他并不开口,凝眸望了他们一眼,收拾起书笔,站起身来打算走。

“不要紧,你就留在这里,不妨碍我们的,况且我们也不想睡。”C君很诚感地留他。

他可有点惘然了,似乎有多少意思要倾吐,然而一时找不到字句。这当儿C君看见他手里那本很厚的书就是他们一个朋友所写的《论民族民主革命》,一本高级的理论书,不禁大感兴趣,就问他道:

“你们在研究这本书么?”

他的长睫毛一敛,轻声答道:“深得很,看不懂。”忽然他那颇为白皙的脸红了一下,羞怯怯地又加一句:“没有人教。”

“学习小组上用什么书?不是这一本么?”

“不是。”年轻人的长睫毛一动,垂眼看着手里那本书,又叹气似的说,“好深啊,好多地方不懂。”

这叹息声中,正燃烧着火焰一样的知识欲;这叹息声中,反而响着理论学习的意志的坚决,而不是灰心失望。他们都深深感动了。C君于是问道:

“你是哪里人?”

“新加坡。”

“什么学校?”

“我是做工的。”年轻人回答,长睫毛又闪动一下。

从他不完全的答语中,他们知道了他生长在新加坡,念过一年多的小学,后来就做机器工人,抗战以后回祖国投效,到这里也一年多了。

“你怎么到了这里的?”有人冒昧地问。

年轻人又有点惘然了。他笑了笑,低垂着长睫毛,又回到原来的话题,叹息着说:“知识不够,时间也不够呀。”

于是把那本厚书塞进衣袋,他说:“我还有事,等等,时间到了,会来叫你们。”便转身走了。

房里又沉静了。他们都躺在松板上,然而没睡意,那年轻人的身世,性格——虽然从这短促的会晤中只窥见了极少的一部分,依然给了他们无限兴奋。

态度沉着,一对聪明而又好作深思的眼睛,说话带点羞涩的表情:这样一个年轻人,这样一个投身于艰苦的战斗生活的年轻人,仿佛在他身上就能看出中华民族的最优秀的儿女们的面影。

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.本文第一句先写“他们”感觉到有这么一位青年跟“他们”在一起,然后才交代时间和环境,这样起笔虽稍显突兀,但具有聚焦的效果。 |

| B.本文写那位青年的国语不好,在回答“他们”的问题时像异国旅客似的,临时翻检自己的“普通会话手册”,这为后文揭示他的身份做了铺垫。 |

| C.在C君打招呼和表达歉意时,青年只是笑一笑,并不说话,收拾起书笔打算离开,表明他不想打扰“他们”休息,也表现出他有些羞涩的特点。 |

| D.本文以时间为主要叙述线索,形象地描摹了那位青年的言行,详细地记述了他的心理活动,语言也十分生动,是一篇叙事记人的美文。 |

9.请结合本文,简要分析作者是怎样塑造那位青年的形象的。

【知识点】 茅盾(1896-1981) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

【甲】孔子曰:“君子务本,本立而道生。”夫本不正者末必倚,始不盛者终必衰。《诗》云:“原隰既平,泉流既清”。《

【乙】周召公年十九,见正而

(摘选自刘向《说苑·建本》)

[注]切、磋、琢、磨是古代加工玉、石、骨、象牙器的基本工序。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.夫问讯之士/日夜兴起/厉中益知/以分别理/是故处身则全/立身不殆/ |

| B.夫问讯之/士日夜兴起/厉中益知/以分别理/是故处身则全/立身不殆/ |

| C.夫问讯之/士日夜兴起/厉中益知/以分别理/是故处身则全立/身不殆/ |

| D.夫问讯之士/日夜兴起/厉中益知/以分别理/是故处身则全立/身不殆/ |

| A.《春秋》,儒家六经之一,相传由孔子根据鲁国史官记录加以整理而成,是中国现存最早的纪传体史书。 |

| B.冠,即加冠,表示成年。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,“冠者五六人”的“冠者”就是指成年人。 |

| C.干将,此指古代宝剑名。相传干将、莫邪善铸剑,曾铸干将、莫邪雄雌二剑献给吴王。后干将、莫邪代指利剑。 |

| D.千金,即千斤金,秦汉时金多指黄铜。后人常借“千金”米形容贵重,如“一诺千金”“一言千金”等。 |

| A.君子崇尚建立根本,重视确立良好的开始。建立了根本,诸事就能有条不紊:开始失误一点,后来就会相差千里。 |

| B.学习是成名立身的根本,它可以医治人们的愚昧,因此,人在小的时候,一定要勤于学习,以修养自己的心性。 |

| C.询问是增长智慧的根本,一个人如果不喜欢向他人求教,就不能够深明道理,即使他才华再高,也难以成为圣人 |

| D.积累是学习的重要方法,学识积累多了就能超出众人;只要能够做到积小成大,就能成为像孔子那样的圣人。 |

夫本不正者末必倚,始不盛者终必衰。

14.文本【乙】结尾处引用《诗经》中的话,意在说明什么道理?请简要概括。

【知识点】 刘向(约前77-前6) 杂记(山川、景物、人事记)