2023届四川省绵阳市南山中学高考模拟预测语文试题

四川

高三

模拟预测

2023-05-22

247次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

①“乡土美术”是当代中国主题性美术创作领域一个极其重要的思潮与现象。五四新文化运动以来,尤其是左翼美术运动及革命美术诞生以来,“乡土美术”一直以视觉图像的方式紧随现代中国的社会变革与实践。党的十八大以来,随着“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局的提出,中国当代主题性美术创作“乡土叙事”也随之出现一种“生态转向”现象:乡村、城市、工业、环境等题材的图像叙事,呈现出更为强烈的生态观念意识。

②对环境问题的批判,是“生态转向”的主线。随着生态环境出现不同程度的污染与恶化,中国艺术家敏锐地察觉到这种现象,并将其表现在艺术创作中。对动物权利的确立与保护,也是“生态转向”的重要内容。大量艺术作品都反映出中国当代美术创作中渗透着对人与动物关系的反思与重构。占山的“众生”系列,延续着中国传统文化“众生平等”“万物一体”的伦理学立场。雕塑家曹晖“揭开你”系列作品,以牛、猪、羊等动物为对象,通过超级写实性的雕塑语言,精细而逼真地揭开动物作为“他者”的表皮。

③对消费欲望的克制,是“生态转向”的精神指向。抑制过度消费的欲望,倡导人与自然的和谐共生,成为中国当代生态美术的重要艺术倾向。魏怀亮以中国传统绘画为切入点,将高速公路、交通标识等现代生活元素符号挪用到中国传统水墨图像当中,重点表现现代城市与交通设施占用自然环境的飞速扩张所引发的社会现象,引导人们思考现代社会发展对自然生态带来的创伤。如果说占山、王家增、余明等将忧虑的目光转向了干涸大地、工业废墟、生产与生活垃圾,那么,尚扬的“大风景”系列和“董其昌计划”系列则进一步从人类中心主义和西方中心主义的文化立场中退却出来,试图遏制现代人过度生产、制造与消费的疯狂欲望。

④对人与自然和谐关系的重建,是“生态转向”的主旨所在。德国当代思想家尤尔根·哈贝马斯曾提出,“把自然看作生存伙伴”。经过以人类中心主义为核心的现代化,中国文化开始重视重续中国传统“天人合一”精神,重建人与自然的和谐关系。从乡土艺术发展趋向看,从批判现实主义的社会反思和悲情书写,到人本主义式的生命颂歌和审美主义的风光描绘,中国当代乡土绘画最后必然向着人与自然和谐共生的生态意味逐渐转型:一种展现天地人文和谐相处的“新乡土绘画”出场。

⑤作为现当代中国美术创作的重要题材,当代“乡土美术”和“乡土叙事”在主题性创作的发展过程中,已经发生了视觉形态与精神内涵的“生态转向”。值得期待的是,随着社会发展模式的变化和社会主义新农村建设的全面推进,中国当代主题性美术创作的“乡土叙事”,将更加自觉地完成向“新乡土美术”话语的“生态转向”。

(摘编自彭彤《乡土叙事的“生态转向”》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.五四新文化运动的兴起,导致了“乡土美术”呈现出以图像叙事来表现中国社会现代性变革与实践的特点。 |

| B.中国传统文化中“众生平等”的伦理学立场,为占山的“众生”系列作品提供了批判环境问题的思想基础。 |

| C.魏怀亮以中国传统绘画为切入点,表现当前社会现象,才使得人们开始思考社会发展对自然生态造成的创伤。 |

| D.从批判现实主义的社会反思到人本主义式的生命颂歌,“乡土叙事”完成了向“新乡土美术”话语的“生态转向”。 |

| A.整篇文章结构清晰,层次分明。围绕“生态转向”,从主线、精神指向、主旨三方面展开,较深入地阐述和揭示了本文的主题。 |

| B.在文章第③段中,作者将占山、余明等人的作品和尚扬的作品进行正反对比,以此说明尚扬的作品更加注重对消费欲望的克制。 |

| C.文章为更具体形象地论述“生态转向”,使用例证法和引证法。其中,引用哈贝马斯的话,用来说明乡土艺术发展的实践方向。 |

| D.不论是对环境问题的批判,还是对消费欲望的克制,亦或是重建和谐的人与自然的关系,都体现出了“乡土美术”强烈的生态观。 |

| A.中国当代主题性美术创作的“乡土叙事”逐渐呈现出的“生态转向”趋势,与我国的基本政治形势密切相关。 |

| B.从人类中心主义和西方中心主义的文化立场退出来,是人们在自己的欲望伤害了自然之后,做出的一种积极尝试。 |

| C.当代“乡土美术”和“乡土叙事”完成视觉形态与精神内涵的“生态转向”,还需要经历较长的时间。 |

| D.作者认为,只要批判了环境问题,克制了消费欲望,那么重建人与自然和谐的关系就会相应地实现。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

蚂蚁如今被分成19个亚科。到目前为止,在所有昆虫群体中,它们表现出的适应多样性最令人印象深刻。这是蚂蚁在其约1.2亿年的进化史中进化而来的。在这一进化过程中,单个蚂蚁的脑容量可能已经被拓展到了极限。当个体进化达到一定程度,进化线就会转而在社会组织方式上发展出优势。行军蚁、编织蚁、切叶蚁的惊人壮举并非源于单个群落成员的复杂行为,而是众多同巢“工友”共同协作的结果。如果你想观察一只游离于其群落之外的蚂蚁,这只蚂蚁的表现会令观者大失所望。游离于群落之外的蚂蚁根本就不是蚂蚁。

(摘编自伯特·霍尔多布勒《蚂蚁的社会》,有删改)

材料二:

不管蚂蚁将来是否成为蚁后,都要经历卵、幼虫、蛹和成虫4个阶段的发育,称为“完全变态发育”。工蚁会服侍在蚁后的周围,接住产下来的卵,并立即搬到孵化房进行孵化。卵会在几天之内孵化出幼虫,幼虫初生运动能力很弱,需要由工蚁来搬动或喂养。幼虫蜕过几次皮以后,逐渐成熟就可以化蛹了。多数的蚂蚁幼虫会在茧里面羽化成为成虫。由于运动能力差,幼虫在结茧的时候需要工蚁的协助。工蚁要用巢土帮助它搭建出一个空间在里面吐丝结茧。等茧子做好后,工蚁还要将茧子打扫干净。蛹期是一个长长的休眠,幼虫已经有了蚂蚁成虫的形态。蛹期结束后,刚羽化成形的成虫要从茧子里出来时,外面的工蚁要把茧子给撕破,然后为它清洁身体,这只新的蚂蚁才算是诞生了。从此,新工蚁就开始承担家务活了。蚂蚁世界里在前线冲锋的是一些老残蚂蚁,一些蚂蚁甚至老到很难找到归巢的路了,但它们依然为巢穴战斗着,风烛残年的它们用自己最后的生命实现着对群体的价值。

(摘编自冉浩《蚂蚁之美:进化的奇景》,有删改)

材料三:

研究显示,负责高级认知功能的蘑菇体和负责处理气味信息的细胞在工蚁里丰度极高,这意味着工蚁倾向于嗅觉感知和处理复杂信息,拥有灵活的行为策略;雄蚁大脑的细胞组成趋势与工蚁相反,这与它仅担负交配职责而完全不参与蚁巢其他工作的行为相关;处女繁殖蚁和蚁后具有中间形态的大脑,意味着它们具有相对全面的行为模式。在处女繁殖蚁交配后转变为蚁后的过程中,视叶细胞类群的丰度降低,多巴胺细胞及其下游神经肽细胞丰度增加,一类具有神经保护功能的胶质细胞丰度也显著增加。这揭示了蚁后成熟过程中调控生理、行为发生剧烈变化的神经机制,大脑细胞类群的变化和神经环路的重塑决定了其职责功能的转变及寿命的极度延长。

(摘编自《蚂蚁社会分工的神经机制被揭示》,《光明日报》)

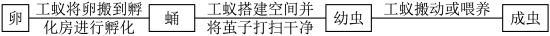

4.下列对材料二中蚂蚁“完全变态发育”过程的梳理,正确的一项是( )A. |

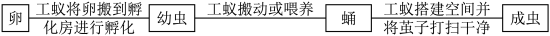

B. |

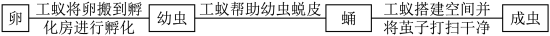

C. |

D. |

| A.蚂蚁的生活方式是在其约1.2亿年的进化史中进化而来的,与此相关,在所有昆虫群体中,蚂蚁是最能适应多样性生活环境的。 |

| B.蚂蚁的脑容量拓展到极限后,进化线就会转移到社会组织方式上,从而在蚁群不同类别的蚂蚁大脑中出现不同的细胞组成趋势。 |

| C.蚂蚁的“完全变态发育”要经过4个阶段,每个阶段的时间并不一致,其中时间最短的阶段是卵的孵化过程,最长的阶段是蛹期。 |

| D.不同的细胞丰度、细胞组成趋势、大脑形态、大脑细胞类群,会影响到蚂蚁的分工、行为模式,甚至影响职责功能及寿命的变化。 |

【知识点】 科普-自然科学类

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

我的母亲

老舍

①一岁半,我把父亲“克”死了。假若我没有这样的一位母亲,我恐怕也就要大大的打个折扣了。

②兄不到十岁,三姐十二三岁,我才一岁半,全仗母亲独力抚养。为我们的衣食,母亲要给人家洗衣服,缝补或裁缝衣裳。在我的记忆中,她的手终年是鲜红微肿的。白天,她洗衣服,洗一两大绿瓦盆。她做事永远丝毫也不敷衍,就是屠户们送来的黑如铁的布袜,她也给洗得雪白。晚间,她与三姐抱着一盏油灯,还要缝补衣服,一直到半夜。

③有客人来,无论手中怎么窘,母亲也要设法弄一点东西去款待。舅父与表哥们往往是自己掏钱买酒肉食,这使她脸上羞得飞红,可是殷勤的给他们温酒做面,又给她一些喜悦。遇上亲友家中有喜丧事,母亲必把大褂洗得干干净净,亲自去贺吊,份礼也许只是两吊小钱。到如今如我的好客的习性,还未全改,尽管生活是这么清苦,因为自幼儿看惯了的事情是不易改掉的。

④她最会吃亏。给亲友邻居帮忙,她总跑在前面:她会给婴儿洗三——穷朋友们可以因此少花一笔“请姥姥”钱。她会刮痧,她会给孩子们剃头,她会给少妇们绞脸……凡是她能做的,都有求必应。但是吵嘴打架,永远没有她。可是,母亲并不软弱。她那软而硬的个性,也传给了我。我对一切人与事,都取和平的态度,把吃亏看作当然的。

⑤我入学之后,三姐结了婚。母亲对儿女是都一样疼爱的,但是假若她也有点偏爱的话,她应当偏爱三姐,因为自父亲死后,家中一切的事情都是母亲和三姐共同撑持的。三姐是母亲的右手。但是母亲知道这右手必须割去,她不能为自己的便利而耽误了女儿的青春。当花轿来到我们的破门外的时候,母亲的手就和冰一样的凉,脸上没有血色——那是阴历四月,天气很暖。大家都怕她晕过去。可是,她挣扎着,咬着嘴唇,手扶着门框,看花轿徐徐的走去。

⑥不久,姑母死了。三姐已出嫁,哥哥不在家,我又住学校,家中只剩母亲自己。她还须自晓至晚的操作,可是终日没人和她说一句话。新年到了,正赶上政府倡用阳历,不许过旧年。除夕,我请了两小时的假。由拥挤不堪的街市回到清炉冷灶的家中。母亲笑了。及至听说我还须回校,她愣住了。半天,她才叹出一口气来。到我该走的时候,她递给我一些花生,“去吧,小子!”街上是那么热闹,我却什么也没看见,泪遮迷了我的眼。

⑦儿女的生命是不依顺着父母所设下的轨道一直前进的,所以老人总免不了伤心。我廿三岁,母亲要我结了婚,我不要。我请来三姐给我说情,老母含泪点了头。我爱母亲,但是我给了她最大的打击。时代使我成为逆子。廿七岁,我上了英国。为了自己,我给六十多岁的老母以第二次打击。在她七十大寿的那一天,我还远在异域。那天,据姐姐们后来告诉我,老太太只喝了两口酒,很早的便睡下。她想念她的幼子,而不便说出来。

⑧七七抗战后,我由济南逃出来。母亲怎样想念我,我可以想象得到,可是我不能回去。每逢接到家信,我总不敢马上拆看,我怕,怕,怕,怕有那不祥的消息。人,即使活到八九十岁,有母亲便可以多少还有点孩子气。失了慈母便像花插在瓶子里,虽然还有色有香,却失去了根。有母亲的人,心里是安定的。我怕,怕,怕家信中带来不好的消息,告诉我已是失了根的花草。母亲的生日是在九月,我在八月半写去祝寿的信,算计着会在寿日之前到达。信中嘱咐千万把寿日的详情写来,使我不再疑虑。十二月二十六日,由文化劳军的大会上回来,我接到家信。我不敢拆读。就寝前,我拆开信,母亲已去世一年了!

⑨生命是母亲给我的。我之所以能长大成人,是母亲的血汗灌养的。我之所以能成为一个不十分坏的人,是母亲感化的。我的性格,习惯,是母亲传给的。她一世未曾享过一天福,临死还吃的是粗粮。唉!还说什么呢?心痛!心痛!

(有删改)

文本二:

大堰河,为了生活,

在她流尽了她的乳液之后,

她就开始用抱过我的两臂劳动了;

她含着笑,洗着我们的衣服,

她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,

她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,

她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,

她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,

她含着笑,背了团箕到广场上去

晒好那些大豆和小麦,

大堰河,为了生活,

在她流尽了她的乳液之后,

她就用抱过我的两臂,劳动了。

(节选自艾青《大堰河——我的保姆》)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的理解鉴赏不正确的一项是( )| A.文本一是回忆性写人散文,运用记叙、描写等多种手法,塑造在苦难中保持传统美德的母亲形象。 |

| B.三姐出嫁时,母亲“挣扎”“咬嘴唇”“扶门框”,表现母亲既不舍又不想耽误女儿的矛盾心情。 |

| C.“她的手终年是鲜红微肿的”,表现了母亲为了一家人的衣食含辛茹苦的付出和不堪重负的处境。 |

| D.文本二写大堰河的劳动场面,既表现了底层劳动妇女的艰辛,又饱含作者对她的美好品质的赞美。 |

9.诗文有别。同样是写劳动妇女的经典作品,两文在人物塑造方法、叙事方式、语言特点上都有所不同。请结合文本简要分析。

【知识点】 老舍(1899-1966) 记叙性散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

高皇帝五年,齐人娄敬戍陇西,过洛阳,见齐人虞将军曰: “臣愿见上言

虞将军欲与鲜衣,娄敬曰:“臣衣帛,衣帛见;衣祸,衣褐见,不敢易。”虞将军入言上,上召见,赐食已而问,敬对曰:“陛下都洛阳,岂欲与周室比隆哉?”上曰:“然。”敬曰:“陛下取天下,与周室异。周之先自后稷,尧封之邰,积德累善十余世。成王即位,周公之属傅相,乃营成周洛邑,以为天下中,诸侯四方纳贡职,道里均矣。有德则易以王,无德则易以亡。 凡居此者,欲令周务德以致人,不欲恃险阻,令后世骄奢以虐民。今陛下起丰击沛,收卒三千人,以之径往卷蜀汉,定三秦,与项羽大战七十,小战四十,使天下民

高皇帝疑,问左右大臣,皆山东人,故多劝上都洛阳:“东有成皋,西有崤、渑,倍河海,向伊、洛,其固亦足恃,且周王数百年,秦二世而亡,不如都周。”留侯张子房曰:“洛阳虽有此固,国中小不过数百里,田地狭,四面受敌,此非用武之国。夫关中左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面,守一隅,东向

(节选自刘向《新序·善谋下第十》,有删改)

10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。虽A百B万C之D师E犹F不G能H以I为J害K者L由M保N仁O德P之Q惠R守S关T中U之V固W也

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.“便宜”,文中指方便、适宜与成语“便宜从事”中“便宜”的含义相同。 |

| B.“肝脑涂地”,文中指百姓惨死,含贬义,与今天现代汉语中广泛使用的意思不同。 |

| C.“且夫秦地被山带河”与“襟三江而带五湖”(《滕王阁序》)中“带”的含义相同。 |

| D.“东向制诸侯”与“履至尊而制六合”(《过秦论》)两句中“制”的含义相同。 |

| A.虞将军想让娄敬换上美服之后再去见皇帝,但娄敬坚决不肯;见到皇帝之后,娄敬谈古论今慷慨陈词,反对定都于洛阳。 |

| B.类敬向皇帝陈述了周王朝由兴起到繁盛的过程,强调了实施仁政对于国家兴亡的重要意义,同时说明建都秦地的优势。 |

| C.高皇帝就建都一事征求大臣意见,多数大臣倾向于建都洛阳,其根本原因是担心重蹈秦朝未建都洛阳二世而亡的覆辙。 |

| D.张良认为关中地势险固,沃野千里,方便运输天下物资和军需,是真正的“金城千里,天府之国”,这与娄敬的意见相似。 |

(1)凡居此者,欲令周务德以致人,不欲恃险阻,令后世骄奢以虐民。

(2)因秦之故,资甚美膏腴之地,此谓天府。

【知识点】 刘向(约前77-前6) 《新序》(《战国策》整理) 史传文