2024届辽宁省丹东市高三总复习质量测试语文试卷(一)

辽宁

高三

一模

2024-05-25

166次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成小题。

材料一

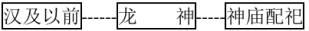

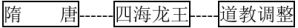

考古发现,龙在中国的起源应该是多元的。辽宁阜新查海遗址发现的石堆龙,距今约有八千年;河南濮阳发现的蚌龙,距今约有六千年;内蒙古清水河出土的黄土龙,距今也约有六千年;红山文化发现的玉龙、猪龙,距今约有五千年。此外,江浙良渚文化的器具上也有各种龙的形象,等等。

何新《漫说龙凤》一文认为龙的原始意象来自云的形象。传统观点认为,最初的“龙”是由各个部族不断融合而将自己的图腾拼凑在一起形成的。闻一多《伏羲考》认为,龙是蛇加上各种动物形成的,龙图腾是蛇图腾兼并、同化了许多弱小单位的结果,是由许多不同的图腾糅合成的一种综合图腾。很多学者都赞同这种说法。

在“原始龙”的基础上,人们又不断加以发挥、创造,宋以后,形成了现在常见的龙的形象,蜿蜒多姿,体态华美,展现出威仪棣棣的风采。宋代罗愿《尔雅翼》说龙有九似:“角似鹿,头似驼,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”可见,龙是一种集美貌与智慧于一身的神秘动物。宋以后,龙的形态基本定型,元、明、清基本没有什么变化。

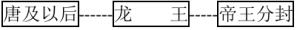

在古代,龙有很多象征意义,最为大家熟悉的大概就是其与王权的关系了。它是表明帝王身份的一种符号,是帝王获得天命的一种象征,这种意识影响深远。刘邦是第一个高调宣称自己是龙的私生子的人,因而当他打败项羽,做了汉朝皇帝,也就成为历史上第一个被称为真龙天子的皇帝。后来以龙神化自己出身的皇帝非常多,借“龙”来宣扬自己是天命所归。

帝王喜欢龙,是因为龙被看作是一种祥瑞。尽管古代礼制森严,龙的符号不可乱用,但平民百姓并没有放弃对龙的喜好和崇拜。节日里要有龙,如正月十五耍龙灯、舞龙,二月二“龙抬头”,五月端午赛龙舟。生下贵子,最大的心愿就是“望子成龙”;亲友结婚,最美好的祝愿就是“龙凤呈祥”,等等。龙的力量与智慧让其在现代城市建筑中成为财富与繁荣的象征。北京北海就有“九龙壁”,上面绘有体态矫健的九条龙。在山西大同、香港等地都有这样的壁画,城市的繁荣腾飞、蒸蒸日上都寄托在了龙的形象之中。

(节选自赵运涛《符号里的中国·龙的信仰》)

材料二

喜欢《西游记》的人,对里面能够兴云降雨的龙王肯定不陌生。需要注意的是,龙王与我们所说的作为中华民族象征的龙是有区别的。它并不是至高无上的神龙,而是融合多种文化产生的一种人格化地方神。

龙的人格化转化,源于佛教龙王概念的传入。季羡林说:“佛经里,以及唐代传奇文里的‘龙王’就是梵文Nāgarāja、Nāgarāj或Nāgarājan的翻译。”西晋译经师竺法护于公元285年翻译《佛说海龙王经》,将Nāga译成龙王,揭开了佛教龙王与中国神龙的融合史。

在佛教观念中,龙众是佛教的重要护法神,龙王则是龙众的王者。龙王法力高强,地位却很低,修成正果的龙王才能脱身为人。这跟中国神龙的地位不一样。但是,佛教龙王与中国神龙也有很多相似之处,都有蛇一样的身体,都神通广大,善于变化,都有司水、降雨的功能。

在中国传统文化中,龙与特定方位有关,比如“左青龙,右白虎”“东方苍龙七宿”等说法,早在汉以前就已产生。但五方龙王的观念,却是佛教传入中国之后才兴起的。早在东晋的佛教译著《大灌顶经》中,就记载了东、南、西、北、中五方龙王。这些龙王的名字如阿修诃、那头化提等看起来虽是佛教名字,但只要一看它们的称号——东方青龙神王、南方赤龙神王、西方白龙神王、北方黑龙神王、中央黄龙神王,就知道这是地地道道的“中国特产”,至少是掺杂了中国五行观念的混血龙。也就是说,翻译者或者传抄者在将佛经转译成中文的时候,就已经参照中国文化观念,将佛经内容中国化了。

汉魏以降,大量的大乘佛经被翻译成汉语,伴随着僧侣的口头传讲,佛教的龙王故事在民间得到广泛传播。道教在此基础上进一步发展出四海龙王的概念。魏晋南北朝分裂局面结束,隋唐大一统王朝中央集权不断加强,道教神仙系统也进行了适应性调整,龙王被当作玉皇大帝的海域司官,分赴四海,主司行云布雨。这一定位很快得到唐王朝的首肯,据杜佑《通典》记载,唐玄宗于天宝十载(751年)赐封四海龙王,以东海为广德王,南海为广利王,西海为广润王,北海为广泽王。

也就是说,唐王朝通过分封神灵系统,强化了中央统治者的自我定位,将山川湖海的神权统治纳入中央王朝的统一管理体系,明确龙王只是作为唐王朝的神界臣属,负责管理四海疆域。后世王朝一直沿袭这种分封制度,不断强化“四海龙王来进表,八方归顺圣明君”的盛世局面。

官方权威认证直接导致了龙王庙如雨后春笋层出不穷。龙不再是旧神庙中的配祀土龙,而是变身为冕服梁冠的人形龙王,以主神名义高踞神坛。龙王家族谱系在民众的口头叙事中也不断完善,龙母、龙女、龙父子、龙兄弟故事不断涌现,构成一个极为庞大的龙王传说体系。佛教、道教和国家制度对于龙王地位的肯定,有力推动了中国龙神的龙王化,也即人格化,同时也导致江河湖海原有水神、河伯系统的神权旁落。大大小小的龙王逐渐接管了所有大到海域、江河,小到湖潭、深涧的各级水域,中国神龙的职能也因此发生了微妙的变化,理水降雨成为龙王最重要的神职。

(选自施爱东《龙王传说的演变》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国的龙崇拜历史悠久,可追溯到约八千年前;龙起源也是多元的,相关考古发现分布十分广泛。 |

| B.闻一多先生认为龙图腾是蛇图腾融合其他图腾而形成的综合图腾,这一观点与传统观点是一致的。 |

| C.龙作为集美貌与智慧于一身的神秘动物,其形态自宋以后基本定型,体态华美矫健,身形蜿蜒多姿。 |

| D.《西游记》中的“龙王”与《三国演义》中妄想做皇帝的董卓“夜梦一龙罩身”之“龙”不是同一概念。 |

| A.考古发现商周时期王族的服饰上就已经有了龙纹服饰。 |

| B.汉朝以后,绣龙服饰是皇帝专享,臣子私穿龙袍即为僭越。 |

| C.史载唐太宗出生时出现了两条金龙,宋英宗出生时出现了黄龙。 |

| D.《宋会要辑稿》记载:“宋徽宗大观二年十月,诏天下五龙神皆封王爵。” |

| A.龙王是掌管风雨的神,中国民间供奉龙王的庙数量众多,反映出中国传统农耕社会对风调雨顺的强烈渴望。 |

| B.江河湖海原有的水神、河伯神权不再,大小龙王接管了各级水域,意味着龙王信仰的影响力在逐渐增大。 |

| C.帝王分封后,人形龙王高踞神坛,这一现象表明了官方的权威认证是龙王信仰得以普遍推广的关键一步。 |

| D.有关“龙王家族”的民间故事大量涌现,表明贴近人间生活的龙王形象更容易激起广大民众的创作热情。 |

A. |

B. |

C. |

D. |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成小题。

头发的故事

鲁迅

①星期日的早晨,我揭去一张隔夜的日历,向着新的那一张上看了又看的说:“阿,十月十日,——今天

②我的一位前辈先生N,正走到我的寓里来谈闲天,一听这话,便很不高兴的对我说:“他们对!他们不记得,你怎样他;你记得,又怎样呢?”

③这位N先生本来脾气有点乖张,时常生些无谓的气,说些不通世故的话。当这时候,我大抵任他自言自语,不赞一辞;他独自发完议论,也就算了。

④他说:“我最佩服北京双十节的情形。早晨,警察到门,吩咐道‘挂旗!’‘是,挂旗!’各家大半懒洋洋的踱出一个国民来,撅起一块斑驳陆离的洋布。这样一直到夜,——收了旗关门;几家偶然忘却的,便挂到第二天的上午。他们忘却了纪念,纪念也忘却了他们!我也是忘却了纪念的一个人。倘使纪念起来,那第一个双十节前后的事,便都上我的心头,使我坐立不稳了。多少故人的脸,都浮在我眼前。【A】几个少年辛苦奔走了十多年,暗地里一颗弹丸要了他的性命;几个少年一击不中,在监牢里身受一个多月的苦刑;几个少年怀着远志,忽然踪影全无,连尸首也不知那里去了。他们都在社会的冷笑恶骂迫害倾陷里过了一生;现在他们的坟墓也早在忘却里渐渐平塌下去了。我不堪纪念这些事。我们还是记起一点得意的事来谈谈罢。”

⑤N忽然现出笑容,伸手在自己头上一摸,高声说:“我最得意的是自从第一个双十节以后,我在路上走,不再被人笑骂了。老兄,你可知道头发是我们中国人的宝贝和冤家,古今来多少人在这上头吃些毫无价值的苦呵!我们的很古的古人,对于头发似乎也还看轻。据刑法看来,最要紧的自然是脑袋,所以大辟是上刑;至于髡,那是微乎其微了,然而推想起来,正不知道曾有多少人们因为光着头皮便被社会践踏了一生世。我们讲革命的时候,大谈什么扬州十日,嘉定屠城②,其实也不过一种手段;老实说:那时中国人的反抗,何尝因为亡国,只是因为拖辫子。顽民杀尽了,遗老都寿终了,辫子早留定了,洪杨③又闹起来了。我的祖母曾对我说,那时做百姓才难哩,全留着头发的被官兵杀,还是辫子的便被长毛杀!”

⑥N两眼望着屋梁,似乎想些事,仍然说:“谁知道头发的苦轮到我了。我出去留学,便剪掉了辫子,这并没有别的奥妙,只为他太不便当罢了。不料有几位辫子盘在头顶上的同学们便很厌恶我;监督也大怒,说要停了我的官费,送回中国去。不几天,这位监督却自己被人剪去辫子逃走了。去剪的人们里面,一个便是做《革命军》的邹容,这人也因此不能再留学,回到上海来,后来死在西牢里。你也早忘却了罢?”

⑦N收回目光望向我,继续他的絮叨:“过了几年,我的家景大不如前了,非谋点事做便要受饿,只得也回到中国来。我一到上海,便买定一条假辫子,那时是二元的市价,带着回家。我的母亲倒也不说什么,然而旁人一见面,便都首先研究这辫子,待到知道是假,就一声冷笑,将我拟为杀头的罪名;有一位本家,还预备去告官,但后来因为恐怕革命党的造反或者要成功,这才中止了。我想,假的不如真的直截爽快,我便索性废了假辩子,穿着西装在街上走。一路走去,一路便是笑骂的声音,有的还跟在后面骂:‘这冒失鬼!’‘假洋鬼子!’我于是不穿洋服了,改了大衫,他们骂得更利害。在这日暮途穷的时候,我的手里才添出一支手杖来,拼命的打了几回,他们渐渐的不骂了。只是走到没有打过的生地方还是骂。”

⑧N用胳膊在空中比划着手杖,说:“宣统初年,我在本地的中学校做监学,同事是避之惟恐不远,官僚是防之惟恐不严,我终日如坐在冰窖子里,如站在刑场旁边,其实并非别的,只因为缺少了一条辫子!

⑨N愈说愈离奇了,但一见到我不很愿听的神情,便立刻闭了口,站起来取帽子。

⑩我说:“回去么?”

⑪他答道:“是的,天要下雨了。”

⑫我默默的送他到门口。

⑬他戴上帽子说:

【B】“再见!请你恕我打搅,好在明天便不是双十节,我们统可以忘却了。”

一九二○年十月

(有删改)

【注】①双十节:1911年10月10日武昌起义(辛亥革命)时间,后被中华民国政府定为国庆纪念日,世称“双十节”。②扬州十日,嘉定屠城:指顺治二年清军攻破扬州和嘉定后对当地民众大屠杀。③洪杨:指洪秀全和杨秀清,太平天国领袖。他们领导的起义军留发而不结辫,被蔑称为“长毛”。

6.下列对文本相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.开篇写我发现日历上没有关于“双十节”的提示,“原来”“一点没有”等词语表达了“我”的失望与悲哀。 |

| B.N先生对北京“双十节”情形的感慨,既有对“挂旗”各家的佩服,也有对“忘却的”各家的讽刺与批判。 |

| C.文中的N先生与《阿Q正传》中的钱大少爷同是留洋归来的人,都被骂作“假洋鬼子”,但他们思想并不相同。 |

| D.文章中N先生的讲述让我们看到革命其实并未给社会带来巨大的变革,这与《阿Q正传》揭示的问题相似。 |

| A.前四段看似与头发无关,实际上是通过“双十节”将叙述设定在辛亥革命这一历史背景上,引出后文对头发的故事的讲述。 |

| B.第⑧段画浪线句叙议结合,交代学生们剪辫子的风波,为后面N先生发出中国“决不肯自己改变一支毫毛”等感慨做铺垫。 |

| C.本文运用多层面对比,如N先生与“我”的对比,革命者的大义和牺牲与后人流于形式的淡漠纪念的对比等等,引人深思。 |

| D.本文通过讲述与“头发”相关的一系列故事,表达了作者鲁迅对中国社会问题的深入思考,以小见大,具有警示意义。 |

9.本文几乎通篇以N先生独白的方式展开情节,请结合全文简要分析其好处。

【知识点】 鲁迅(1881-1936) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一

晋平公问於祁黄羊曰:“南阳无

(节选自《吕氏春秋·孟春纪》)

材料二

建安二十年八月,孙权率众十万围合肥。时张辽、李典、乐进将七千余人屯合肥;魏公操之征张鲁也,为教与合肥护军薛悌,署函边曰:“贼至,乃发。”及权至,发教,教曰:“若孙权至者,张、李将军出战,乐将军守。”诸将以众寡不敌,疑之。张辽曰:“公远征在外,

(节选自《资治通鉴》第六十七卷有删改)

材料三

杨偕,字次公,坊州中部人,翰林侍读学士、知审官院,时元昊乞和而不称臣,偕以谓连年出师,国力日蹙,宜权许之,徐图诛灭之计。谏官王素、欧阳修、蔡襄累章劾奏:“偕职为从官,不思为国讨贼,而助元昊不臣之请,罪当诛。陛下未忍加戮,请出之,不宜留处京师。”帝以其章示偕,偕不自安,乃求知越州,道改杭州。时襄

(节选自《宋史》第三百卷有删改)

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。是以教A指及其未B合逆击之C折其D盛势E以安F众心G然后可H守也

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.材料一中“南阳无令”与《孔雀东南飞》中“便言多令才”的“令”含义不同。 |

| B.材料二中“比救至”与成语“比肩接踵”“比权量力”中的“比”含义均不相同。 |

| C.“被甲持戟”与成语“被坚执锐”及《屈原列传》中“被发行吟”的“被”含义相同。 |

| D.材料三中的“谒告”与《送东阳马生序》“生以乡人子谒余”中的“谒”含义不同。 |

| A.晋平公听取祁黄羊的建议,让解狐担任南阳令一职,表明他对祁黄羊非常信任。 |

| B.尽管曹操留下密函,并做出明确部署,但面对强敌仍有将领对以少敌众表示怀疑。 |

| C.张辽、李典、乐进率领七千余曹魏军队,在合肥成功抵御了孙权率领的十万大军。 |

| D.杨偕审时度势,认为元昊军力强盛,朝廷连年征战无法取胜,可暂答应元昊请求。 |

(1)辽复还突围,拨出余众。权人马皆披靡,无敢当者。

(2)或谓偕合言于朝,对曰:“襄尝缘公事抵我,我岂可以私报耶?”

14.请结合材料概述祁黄羊、李典、杨偕三人公私分明的表现。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首宋诗,完成小题。

四月二十三日晚同太冲、表之、公实野步①

洪炎

四山矗矗野田田,近是人烟远是村。

鸟外疏钟灵隐寺,花边流水武陵源。

有逢即画原非笔,所见皆诗本不言。

看插秧栽欲忘返,杖藜徙倚至黄昏。

【注】本诗应为诗人晚年在临安任职期间所做,同期还有“从宦三十载,故山凡几归”的诗句。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.此诗写诗人初夏傍晚和朋友们散步郊野时的见闻感受,前四句写景,后四句说理抒情,结构紧凑。 |

| B.首联写静景,层次错落有致,山峦、田野、村落,远望近看皆美景,蕴含着作者深深陶醉之情。 |

| C.颔联视听结合描写郊野的幽美景色:飞鸟稀疏,灵隐寺钟声悠远;野花芬芳,武陵源流水潺潺。 |

| D.颈联蕴含对田园美景的由衷赞叹,大自然是最好的画家、诗人,只要细心观察,处处皆诗情画意。 |

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

【知识点】 写景抒情