2024届湖南省邵阳市高三下学期第三次联考语文试题

湖南

高三

三模

2024-05-26

219次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

讨论文学的细节,不妨从鲁迅先生的名篇《孔乙己》的开篇谈起:

鲁镇的酒店的格局,是和别处不同的:都是当街一个曲尺形的大柜台,柜里面预备着热水,可以随时温酒。做工的人,傍午傍晚散了工,每每花四文铜钱,买一碗酒,——这是二十多年前的事,现在每碗要涨到十文,——靠柜外站着,热热的喝了休息;倘肯多花一文,便可以买一碟盐煮笋,或者茴香豆,做下酒物了,如果出到十几文,那就能买一样荤菜,但这些顾客,多是短衣帮,大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。

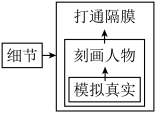

这段话,包含着丰富的细节,触及文学细节各个层次的功能。文学细节第一个层次的功能,是要模拟真实。第一句用“曲尺形的大柜台”简练勾勒出故事的核心场景,并借着“柜里面预备着热水”这个细节,将读者的目光转移到柜台后,塑造出场景的立体感。同时,又巧妙地以“热水”用来“温酒”这个细节,衔接到对于酒客的描写。鲁迅先生笔力老辣,寥寥几句,咸亨酒店如在读者眼前。

文学细节第二个层次的功能,是要刻画人物。鲁迅先生以“短衣”和“长衫”这两个着装上的细节,传神地写出两个阶层的人,并在下文以名句 “站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,写活了孔乙己内心的纠结。这个层面的细节,已经不仅是模拟真实,而且参与到对于人物的刻画之中。

文学细节第三个层次的功能,是要打通隔膜。对于这第三个层次,以往学界还缺乏关注。文学评论家阎晶明在《“那钱上还带着体温”》一文中,细读《孔乙己》里“四文”“十文”“一文”“十几文”这些不同的细节。这仅仅是一些经济学意义上的细节吗?不是,鲁迅先生的小说,之所以可以熟练而准确地写出这些经济层面的细节,在于他对于经济所指向的社会关系有深刻的把握。他不是从自我出发,而是从社会出发,展开卓越的写作。一言以蔽之,这些细节展现出作家视野中有他者。诚如鲁迅先生的名言,“无穷的远方、无数的人们,都和我有关”。

(选自黄平《细节模拟真实、塑造人物、打通隔膜》,有删节)

材料二:

细节是读者与小说之间的纽带。小说用细节唤起读者的经验,读者以自己的经验去感受细节。细节描写的特点在于细。细小动作、细微表情、细致的生活场景,为塑造具有真实性、个性化的人物服务。鲜活的细节不仅让小说具有真实感,而且增加文本的生动性。细节是构成小说魅力的重要部分。

细节往往蕴藏着巨大的能量,储存丰富的信息和无尽的意义——那些显性和隐蔽的意义。显性的意义肉眼可见,隐性的意义却需要挖掘和辨析。细节使小说靠近生活,小说用细节征服读者。那些意蕴丰厚的细节一只手牵着生活,而另一只手牵着的是不断绽放的意义和隐喻。

细节不是小说的赘物,它是为小说整体服务的。一些优秀的短篇小说甚至就是以细节结构全篇。契诃夫的《小公务员之死》用一个喷嚏和五次道歉撑起整个作品。小公务员切尔维亚科夫这样的人物本身就具有超越时代和地域的经典品质,而这都是通过细节来呈现的。改变他的人生、导致他悲惨离世的不是那个喷嚏,也不是那位将军,而是以他五次道歉呈现出的愚蠢和胆怯。他一厢情愿的重复道歉,已经让将军不厌其烦,远比那个喷嚏更让将军恼火,而他对此毫无体察,仍然固执地挣扎在自己内心戏里并沿着自己的思路一路狂奔,最后自己吓死了自己。

(选自韩春燕《细节是小说的表情》,有删节)

材料三:

一般而言,小说中的细节描写越丰富越好,但这并不等于无原则的堆砌和罗列细节。匈牙利哲学家卢卡奇从其倡导的“总体性”出发,认为细节应该是情节之中的细节,应该是为了塑造人物、书写命运而存在,否则就是“细节肥大症”。

所谓“肥大”不仅是细节的“量”的问题,还指细节所承担的功能及其艺术效果。就人物塑造而言,作家常常采取外貌、语言、动作等细节描写来塑造人物,但如果没有抓住人物性格的关键特征,再多的细节也无法掩饰人物形象的模糊和空洞。不少古典小说中人物外貌及景色描写,是从古诗词里拿来的意象,虽繁复,但意义不大,不仅无助于人物形象的塑造,反而因这种“堆砌”和“停顿”而影响了叙事的进程。当然,古典小说在塑造人物方面也不乏成功的例证。《水浒传》“叙一百八人,人有其性情”,究其原因,还是作者通过具体的细节描写抓住了不同人物的性格特征。金圣叹曾经指出,同样是写水浒人物之粗鲁,鲁达是性急,史进是少年任气,李逵是蛮,武松是豪杰不受羁靮。这一评价真可谓“粗”中有“细”。

“细节肥大症”不仅是写作技巧问题,还是以何种姿态来面对人、书写人的写作伦理问题。很多推理小说的细节描写极其严密和精细,但很少能塑造出光彩动人的人物形象,根本原因还是没有把人物作为统率故事、细节的灵魂。

(选自李晓禺《细节揭示出小说的秘密》,有删节)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.鲁迅小说《孔乙己》具有丰富的细节,这些细节共同构成了“小说的表情”,触及了文学细节各层级的功能。 |

| B.意蕴丰厚的细节不仅反映生活,也蕴藏着被不断挖掘出来的意义和隐喻,使小说更具真实感并以此征服读者。 |

| C.小说中细节越丰富越好,但也不能只注重“量”而忽视细节所承担的功能和表达效果,应为塑造人物服务。 |

| D.《水浒传》“一百八人”都有其个性,就是因为作者通过具体的细节描写抓住了每个人物独有的性格特点。 |

| A.文学细节的第三层次功能是要打通隔膜,即作者的视野里有他者,这一功能,直到现在,学界还缺乏关注。 |

| B.抓住人物性格的关键特征,对人物的外貌、语言、动作、心理等细节进行描写,可以更好地塑造人物。 |

| C.细节是为小说整体服务的,所有的细节都有结构全篇的作用。契诃夫的《小公务员之死》就是典型代表。 |

| D.推理小说里细节描写严密、精细,但人物形象很少能够出彩,因为作者关注了写作伦理而忽视了写作技巧。 |

| A.《林教头风雪山神庙》有关风雪的描写:“朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来”“那雪正下得紧”“看那雪到晚越下得紧了”。 |

| B.《林黛玉进贾府》中对王熙凤出场的描写:“一语未了,只听后院中有人笑声,说:‘我来迟了,不曾迎接远客!’” |

| C.《装在套子里的人》对别里科夫的外貌描写:“即使在晴朗的日子,他也穿着雨鞋、带着雨伞,甚至他的手表和削铅笔的小刀都被装在套子里。” |

| D.《老人与海》中,硬汉圣地亚哥内心独白:“人不是为失败而生的”,他说,“一个人可以被毁灭,但不能被打败。” |

A. | B. |

C. | D. |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

种 菜 记

陈毓

李兰戴上了眼镜,这是她自己做梦都没想到的。在她的认知里,眼镜是那些爱读书、肚子里装满了墨水的人的身体配件,也因此,李兰把自己的好视力归结为读不进书的缘故,她甚至在某个瞬间为自己的好视力自卑过。连李兰的妈妈都揶揄过她的好视力,“李兰这娃,隔山能看见兔子跑。”多年后,当李兰戴上近视眼镜的时候,她心里满是长久的惊讶与不可思议的虚幻感。类似的惊讶与虚幻感,其实还出现在她工作的时候。

现在李兰在农科城的农业智慧园上班,再说具体点,是在那儿种菜。

“上班”也是一个新鲜的词,把农业智慧园里的李兰和十里路之遥的王上村的李兰区分开;可具体到“种菜”这件事,又使两个李兰合而为一。王上村的李兰身上有汗气,脸蛋上有太阳红,风里来雨里去,披星戴月,要平地、点种、除草、护苗、施肥,当然,也有收获。农业智慧园里的李兰穿白大褂,戴白帽子、白手套和口罩,鞋子也要套在靴套里。李兰上班第一天,既紧张又兴奋,出了一脸一身汗,汗水叫她更紧张,一会儿担心弄乱了工装,一会儿又担心热腾腾的自己和身外这个清凉的环境不匹配,好在她藏在层层的包装里,外人轻易看不见。

李兰是从参加培训的一百多个女工中挑选到这个岗位上的。拿李兰现在的工作和从前在王上村的种菜比,好像比不成。比如,同样是面对种子和土地,现在李兰是把一粒粒被技术员处理过的种子用小小的镊子夹起,投放进一个个有规格的容器中,放种子的位置不能有毫厘之差,放种子的动作经过上岗前千百次的训练。工作日久,熟能生巧,李兰现在起镊子、放种子的动作轻柔,又稳又准。一个个等待李兰放种子的容器自动来到她的面前,被她点种后再缓缓地传送到下一个点位,那里是一个个高大的玻璃箱体,不同种子被归类停当。种子在那里像被某种口令催促,快速发芽、生长,又像训练过的最好的兵阵,整齐一致。

那种整齐也叫李兰惊讶,惊讶这些发生和她有关。她想,幸好从她手中出来的是小小青苗。青苗分叶抽枝,长成一棵棵菜。李兰偶尔停手看向那边,隔着巨大的玻璃,她看得清每一棵菜,但又像双胞胎孩子一样难以区分,菜们该碧绿碧绿,该红红,该紫紫,开花结果,呈现菜的众生相。一棵辣椒苗上的辣椒串可以收获一笼,西红柿一串一串沉甸甸地悬垂,枝蔓甚至伸展到了天花板上。李兰凭借在王上村种菜的经验,识得几样菜品,比如菠菜、茼蒿、莜麦菜、茄子、辣椒、西红柿。但此刻眼前的西红柿,颠覆了李兰认为西红柿只有青和红的概念,她不知道自己点种的小小容器里,还能结出黄的、白的、带花纹的、不带花纹的各种新奇的西红柿。它们各有品种名字,可李兰哪里记得住。她看着陌生的西红柿,引不起味觉上的共鸣,毕竟那些果实一开始总是和她隔着一层玻璃的距离。

直到有一次,李兰偶然走到一列售卖给来农业智慧园观光的游客的果品摊前,买了一盒自己种的西红柿,咀嚼之后,她惊讶地得出结论:“挺好吃。”想到自己以前在王上村种的西红柿,那时她也给西红柿分类,大的、圆的、红的、品相好的,是要卖的,价格会定高;小的、不那么圆与红的,就便宜一点卖;样子不好看的、开裂的,她则带回家,熬一大锅西红柿酱,蘸馒头拌面条裹米饭,有时候一天的饭食里都有西红柿。此刻刚吃过盒子里工艺品般的西红柿,李兰才意识到自己忘了洗西红柿。不过,它们从种子开始,就没见过风雨雷电,没有飞蝶蛲虫咬,没有外界的一粒尘埃一滴泥水,甚至连播种者李兰侍弄它们的时候都戴手套、口罩、帽子,这样种出的西红柿还需要清洗吗?李兰再一次感到迷茫。

李兰看见自己端西红柿盒子的手,手指纤细,很白。李兰的脸也变白了,她的脸很少晒到太阳,她工作的地方和那些植物一样,风吹不着雨淋不了,太阳也晒不到。植物凭借昼夜不熄的灯光的照耀快速长大,李兰在这样的地方跟着变白变纤细。李兰在变白变纤细的时候也变近视了,于是戴上了眼镜。

戴上了眼镜的李兰用发小的话说,是文文弱弱的,像是有一肚子墨水的样子。戴眼镜的李兰走到毗邻农业智慧园的一块花地边,这是园区新辟的,将原有的油菜地改种了波斯菊。波斯菊花朵繁密,在团团花簇中,李兰看清了几棵旺长的油菜苗,正闪耀着黑亮的属于油菜的光芒。细雨霏霏,油菜苗得雨露滋润,散发出带着微微苦味的清香。李兰蹲在油菜苗边,取下眼镜,低头深呼吸,仰脸大吐气,那样子,很像是一个肺被闷久了的人。

(有删节)

文本二:

当下,很多小小说仅写“一件事”,着力在有戏剧性的故事里,平面“滑行”。我称这样的写法为有戏,或者说有事,但深入不到人物的微妙情感的底部。有事和没事,有戏和没戏,均为作家概括“世界”的不同方法。然而,网络时代的现实,碎片化、不可料、不可控,作家如何发现,如何表达?陈毓的表达方法贴近了当下的现实。归纳为:没事,却有诗意。《种菜记》延续了陈毓诗性表达。

(选自谢志强《关于提炼紧扣与人物配套的“眼镜”》,有删节)

6.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.李兰初戴上近视眼镜的时候,心里满是惊讶与虚幻感,这表现了李兰终于戴上代表文化人的眼镜后内心的自豪。 |

| B.“上班”对于李兰来说是个新鲜事物,第一天上班,李兰既紧张又兴奋,内心各种担忧,体现了李兰的不适应。 |

| C.李兰在变白、变纤细,也在变近视;菜不是沐浴阳光,而是接受灯光:这些反映了作者对科技农业的思考与困惑。 |

| D.李兰对玻璃箱中自己种出来的西红柿感到陌生,说明李兰还固守着传统农民意识,对土地对蔬菜保持着农民情结。 |

| A.主人公李兰由在村里种菜到在农业智慧园种菜,小说采用对比手法,写了李兰种“同样”的菜却有异样的情态。 |

| B.小说采用李兰的视角,浓墨重彩地描写了智慧园种菜的过程、菜成熟的场景以及品尝自己种出来的菜时的感受。 |

| C.小说主要通过外貌、动作、心理描写等手法刻画人物形象,传递出人物微妙的情绪变化,触及人物的灵魂深处。 |

| D.文本一最后一句富有韵味,通过取下眼镜后的神态描写,直接抒发了李兰在“上班”过程中感受到的压抑与困惑。 |

9.作家谢志强将陈毓的表达方法归纳为:没事,却有诗意。他认为《种菜记》延续了陈毓的诗性表达,请结合文本一分析其诗性表达的具体表现。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

汉五年,已并天下,诸侯共尊汉王为皇帝于定陶,叔孙通就其仪号。高帝悉去秦苛仪法,为简易。群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱,高帝患之。叔孙通知上益厌之也,说上曰:“夫儒者难与进取,可与守成。臣愿征鲁诸生,与臣弟子共起朝仪。”高帝曰:“得无难乎?”叔孙通曰:“五帝异乐,三王不同礼。礼者,因时世人情为之节文者也。故夏、殷、周之礼所因损益可知者,谓不相复也。臣愿颇采古礼与秦仪杂就之。”上曰:“可试为之,令易知,度吾所能行为之。”

于是叔孙通使征鲁诸生三十余人。鲁有两生不肯行,曰:“公所事者且十主,皆面谀以得亲贵。今天下初定,死者未葬,伤者未起,又欲起礼乐。礼乐所由起,积德百年而后可兴也。吾不忍为公所为。公所为不合古,吾不行。公往矣,无污我!”叔孙通笑曰:“若真鄙儒也,不知时变。”遂与所征三十人西,及上左右为学者与其弟子百余人为绵蕞野外。习之月余,叔孙通曰:“上可试观。”上既观,使行礼,曰:“吾能为此。”乃令群臣

汉七年,长乐宫成,诸侯群臣皆朝十月。于是皇帝辇出房,百官执职传警,引诸侯王以下至吏六百石以次奉贺。自诸侯王以下莫不振恐肃敬。至礼毕,复置法酒。诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起

太史公曰:叔孙通希世度务,制礼进退,与时变化,卒为

(节选自《史记·刘敬叔孙通列传第三十九》,有删节)

材料二:

臣光曰:礼之为物大矣!用之于身,则动静有法而百行备焉;用之于家,则内外有别而九族睦焉;用之于乡,则长幼有伦而俗化美焉;用之于国,则君臣有叙而政治成焉;用之于天下,则诸侯顺服而纪纲正焉;岂直几席之上、户庭之间得之而不乱哉!夫以高祖之明达,闻陆贾之言而称善,睹叔孙通之仪而叹息;然所以不能

(选自《资治通鉴·汉纪三》,有删节)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。于是A高帝曰B吾乃今日知C为皇帝D之贵也E乃拜叔孙通F为G太常H赐金五百斤

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.习肄,意思是学习。与《孔雀东南飞》“昼夜勤作息”的“作息”构词方式相同。 |

| B.上寿,意思是三寿中之上者,谓最高的年寿。文中是向人敬酒,祝颂长寿的意思。 |

| C.汉家,文中是汉朝、汉民族的别称。与《燕歌行》“汉家烟尘在东北”的“汉家”意思不同。 |

| D.比肩,文中是居同等地位的意思。与词语“比肩接踵”的“比肩”意思不同。 |

| A.刘邦在定陶被奉为皇帝后,全部去除了秦朝太过烦琐的礼法,大臣们没了约束,经常喝酒争功,大喊大叫,甚至拔剑击柱,混乱不堪。 |

| B.叔孙通善于察言观色,知道刘邦对部下的所作所为越来越不满,趁机进谏,希望制定朝廷的礼仪,得到了皇帝和鲁地儒生们的一致赞同。 |

| C.汉高祖讨厌繁文缛节,希望汉朝的礼仪制度和前代不一样,所以叔孙通打算兼采古代的和秦朝的礼仪来制定汉朝礼仪,力求易知易行。 |

| D.汉七年十月朝会,参加的人数众多,礼仪按照叔孙通制定的进行,有条不紊,井然有序,从开始到结束,没人敢喧哗吵闹和违背礼仪。 |

(1)“大直若诎,道固委蛇”,盖谓是乎?

(2)当是之时,得大儒而佐之,与之以礼为天下,其功烈岂若是而止哉!

14.司马迁赞誉叔孙通是 “汉家儒宗”,材料二中司马光与司马迁的看法是否一致?司马光又是如何看待叔孙通的?

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

戏赠江干芦花

杨万里

避世水云国,卜邻鸥鹭家。

风前挥玉麈,霜后幻杨花。

骨相缘诗瘦,秋声诉月华。

欲招芦处士,归共老生涯。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.芦花生长在十分幽静的地方,以鸥鹭为邻,以云水为家,远离尘嚣,自在逍遥,无拘无束。 |

| B.风中摇曳的芦花好像挥动的玉麈;但霜降过后,它又幻化成轻盈的、洁白的杨花随风飞舞。 |

| C.芦花骨相清瘦,仿佛是吟诗所致;它在风中发出瑟瑟秋声,也好像是在对月光诉说着私语。 |

| D.诗人十分喜爱美丽洁白的芦花,从而产生了与芦花主人一起归隐的想法,希望能够结伴共老。 |

【知识点】 杨万里(1127-1206) 咏物言志