黑龙江省佳木斯市第一中学2023-2024学年高三下学期第三次模拟考试语文试题

黑龙江

高三

三模

2024-05-25

125次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

习近平总书记指出,新质生产力是“符合新发展理念的先进生产力质态”,“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。习近平总书记关于新质生产力的重要论述,是对马克思主义生产力理论的创新发展。

新质生产力的本质是先进生产力。从生产力质态来看,它是创新起主导作用,以科技创新推动产业创新,摆脱传统经济增长方式和生产力发展路径的当代先进生产力,同时也是绿色生产力;从生产力自身系统性来看,它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,是以全要素生产率大幅提升为核心标志的先进生产力;从特点特征来看,它具有高科技、高效能、高质量特征,特点是创新,关键在质优。从这个意义上看,发展新质生产力不仅仅是生产力总量的增加,更是生产力的深刻变革。

发展新质生产力是一个系统工程。马克思主义认为,社会是一个有机体,生产力及其发展既受生产力诸要素及其变动的影响,也受一定生产关系以及上层建筑的影响。全面深化经济体制改革,扩大高水平对外开放,进一步清除制约发展新质生产力的各种障碍,激发全社会各领域各方面创新发展活力,有利于加快发展新质生产力。

发展新质生产力必须以新发展理念为引领。新发展理念具有很强的战略性、纲领性、引领性,是推动高质量发展的指挥棒、红绿灯。发展新质生产力,必须完整、准确、全面贯彻新发展理念。

要深入贯彻创新发展理念,加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强,打好关键核心技术攻坚战,形成更多原创性、颠覆性科技创新成果,培育发展新质生产力的新动能;更要围绕推进新型工业化建设,统筹推进科技创新和产业创新,及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系;大力发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

要深入贯彻共享发展理念,按照发展新质生产力要求,畅通教育、科技、人才的良性循环,完善人才工作机制,健全要素参与收入分配机制,激发生产要素活力,更好体现知识、技术、人才的市场价值,营造鼓励创新的良好氛围。

(摘编自邱海平《符合新发展理念的先进生产力质态》)

材料二:

当下,“新质生产力”成为各条线各领域高频词汇,各地迅速掀起学习和讨论热潮,纷纷加快发展新质生产力的步调。但个别地方似乎“唱歪了经”,把新质生产力当成无所不包的“筐”,不管什么想法和举措都往里“装”。套概念、讲空话、……新质生产力一旦被泛化和滥用,不仅会模糊其特定的内涵与外延,背离其科学逻辑,陷入言之无物的“概念空转”,更会混淆发展重点、错失发展机遇。

新质生产力是习近平总书记提出的极具前瞻性的概念,既是改革与发展所需,更是事关全局的战略性命题。各地表现出你追我赶的热切与紧迫,这是值得肯定的。但对于新概念的认识与理解需要一个过程,更遑论破题与解题,切忌一哄而起。总书记强调的新质生产力到底是什么?“新”在哪里,“质”在何处?如何避免大而全、无重点的新质生产力规划?如何防止“一哄而上、泡沫化”造成不必要的浪费?如何将“因地制宜”的方法论贯彻到位?这些都是摆在眼前的真问题,需要进行系统而深刻的思考。

理解一个概念,须得明确其内涵和外延。总书记一系列重要论述,为我们准确把握新质生产力提供了根本遵循。我们要认真领会、反复学习、深刻理解,决不能只“蹭”概念不求甚解,甚至将其当成一种“叙事包装”。比如说,一些地方将传统产业视为新质生产力的对立面,这种认识当然不对,但也要防止传统产业随意“嫁接”新质生产力。麦田里、工厂里当然能够“长”出新质生产力,但个别行业、企业的“生拉硬靠”只会让人感觉无中生有、牵强附会。比如,有酒企宣称是“发展新质生产力的重要载体”;有企业仅是在生产线上增加一些简单自动化设备,就号称“拥抱新质生产力”。新旧不分、主次混清甚至把其当作营销噱头,只会让原本深刻严肃的新概念变得庸俗化、浅薄化。事实上,发展新质生产力不可能一蹴而就。如果“无时无处不新质”,那也就失去了发展新质生产力的意义。

这种现象何其熟悉。以前几年爆火的“元宇宙”为例,其本是一种高端前沿技术,但不少地方一哄而上、一窝蜂砸钱进军“元宇宙”,把这个概念“玩坏了”。经历过烂尾、停滞和泡沫散去后,今天真正在“元宇宙”领域取得突破、做出成就的,不是喊得最响、炒得最凶的,而是扎得最深、做得最实的。发展新质生产力,可以从中得到启示。

喊口号喊不出真正的新质生产力。真正的贯彻落实,是完整、准确、全面地学习领会,并且有效行之。总书记的重要论述,无论是摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,还是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级,这些都是我们需要去做实的,而不是我们已经做成的;需要我们拿出实打实的规划、思路、行动,而不是把“新质生产力”标签一贴了之。

(摘编自陈立民《谨防新质生产力陷入“概念空转”》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.新质生产力理论是马克思主义生产力理论在中国的创新发展,它的提出符合当代中国社会经济发展对“新”和“质”的要求。 |

| B.传统经济增长方式和生产力发展路径在科技、创新、绿色等方面已经不符合时代发展要求,我们需要尽快摆脱。 |

| C.新质生产力的产生和发展都具有系统性特征,它是由多种要素突破升级而催生的,它的加快发展也需要处理好多方面的问题。 |

| D.传统产业与新质生产力并不冲突,在麦田、工厂中也能够发展新质生产力,但不可能一蹴而就,不应时时处处都追求有新质。 |

| A.具有高质高效等特点的新质生产力的发展能增加生产力总量,能推动生产力深刻变革,而后者的意义大于前者。 |

| B.发展理念决定生产力的发展水平,新发展理念是指挥棒、红绿灯,有很强的战略性和纲领性能引领新质生产力更好地发展。 |

| C.只有在原创性、颠覆性、高水平和核心的科技上下功夫,才能发展传统、新兴和未来产业,完善现代化产业体系。 |

| D.对于新出现的概念,首先要确定其内涵和外延,理清其科学逻辑,这样做就能避免陷入言之无物的“概念空转”。 |

| A.材料一整体论证结构是层进式,从是什么到怎么做,在谈做法部分运用了总分式。 |

| B.材料二第二段用多个疑问句来排比论证,增强了论证力度,把读者思考引向深入。 |

| C.材料二第四段使用元宇宙的事例进行类比,来证明发展新质生产力不能一哄而上。 |

| D.材料二看待问题的角度比较全面,对问题的分析论证体现出一分为二的辩证思维。 |

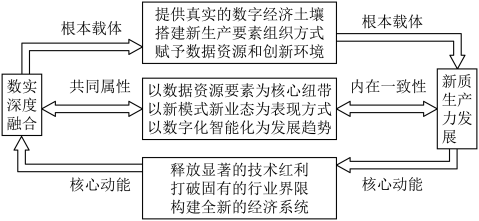

| A.数实深度融合与新质生产力发展之间的关系是双向的、互动的,二者的良性发展能相互促进。 |

| B.数实深度融合是新质生产力发展的根本载体,体现为提供真实的数字经济土壤等三方面作用。 |

| C.新质生产力的发展,会释放技术红利、打破行业界限、重构经济系统,推动数实融合不断深入。 |

| D.数实深度融合与新质生产力发展二者属性相同,具有内在一致性,它们属于同一层级的概念。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

父与子(节选)

王开岭

①有一条街,父亲总不让儿子挨近,总要找个理由,悄悄绕开。原来,这条街窝藏着全城的狗肉馆,一年到头,街边放满了栅笼,一只只憔悴的狗趴在里面,充当活物招牌。那条街上有股怪味,是恐惧的味道,是动物临终的味道,是血蒸发的味道,是告别身体的鲜毛皮在风里抽泣的味道……

②这是个高尚的父亲。

③他怕孩子吸入不良空气,他怕孩子的眼睛受伤,他怕幼小的心灵侵入毒素。他最怕的是,孩子在慢慢适应后变得坦然,在一次次惊愕和无能为力后变得麻木,最终,变成那些路人中的一个。

④我不知道,这对童话般的父子,在东躲西藏的世间能躲多久,在绕来绕去的路上能走多远。但他们的存在,如金子般贵重。他们改变了人群的成分,重新编辑了我对人间的印象。

⑤我想起一个高山上的习俗:一个猎人,在和野兽搏斗后,要用泉水和树叶洗净脸再回家,以免眼里有未散尽的凶煞,附体在婴儿身上。孩子断奶前,猎人不能捕杀哺乳期的动物,不能带沾血腥的兽皮回家,否则,孩子长大会成为歹人。

⑥这是个美丽的迷信。大凡迷信,都有这种特点:后果不成立,但禁忌中包含的精神主张却是高贵的。

⑦深夜,我欲搭一段美好时光入眠时,常把丰子恺的书搁在枕边。读漫画《趁爸爸不在》《瞻瞻的脚踏车》《爸爸回来了》《妹妹新娘子,弟弟新官人》,总忍不住笑出声,头重脚轻的小人儿,如雀、如花、如蜜饯,芬芳的童音、玻璃球似的吵闹,向日葵般的手臂……被他们簇拥着,几乎忘了那个时代的愁苦与险恶。在丰子恺眼里,婴幼儿才是真的人,童年才是未被篡改的人生。

⑧我常想,一个时代的气质和日常生活,若染上一点“丰子恺味道”,该多好,该多好。

⑨人生美学和美德,在儿童身上是存量最大的,只有思想成熟并保持一颗童心的人,才是美的成年人。

⑩一个国家,若能从孩子对家长的使唤中发现公民的权利,从父母对骨肉的垂怜中认证自己的义务,从他们的彼此互爱中找到国与民的逻辑,从他们的亲热和信赖中反省自己的冷漠与隔膜……若将一个家庭放大无数倍,若天下之人是由一群群“丰子恺”和其“孩子们”连缀而成……那么,一个健美的时代莅临了,“国家”就有了“家国”的基因和属性,该生存共同体的气质和细节变了,道德、风尚也就变了,变得简明、温美、清纯、风和日丽。

⑪看一个民族的生活美学,看一个时代的精神雅量,有个重要线索:要看它缔造和收纳了多少童话,看它的世俗文化和游戏规则是否激励、佑护童话人生,是否滋养童话发展,是否欣赏有儿童人格的成年人。表面上,童话是大人备给小儿的礼物,而更深层的真相是:童话乃成人对儿童的审美作业,反映了“大”对“小”的鉴赏力,本质上是“小”对“大”的馈赠。一个社会,若成人的精神系统里没有童话成分,若大众生活提前告别了童话,甚至贬低和嘲笑童话,那这个时代势必极度实用、功利、枯燥,人群也定是险恶、龌龊、粗戾的。

⑫儿童稀少,人堆里即缺少氧气和光线。童话衰落,一个国家的黄昏即早早降临。

⑬由于新闻职业,我每天要浏览大量媒体和网络信息,有一点是我担忧的:美和干净的事物太少,专心生活和认真说话者太少,能让孩子消费的东西太少,“热爱生活”的依据太少……我知道,这并非全部事实,而是兴趣和注意力所致,我们被自己的对立面绑架了。对于美,不仅生产能力锐减,更可怕的,我们丧失了消费能力、消费愿望和消费传统。

⑭那天,我在微博上说:“中国是个麻团型社会,让人纠结的事太多,‘忧愤’近乎日常表情。但我以为,一个优秀的时代人群里,应同时存在鲁迅和丰子恺这样反差极大的生命类型,对两者的消费应同样旺盛和隆重,甚至,随心灵艺术和生活主题的复位,后者应该居上。”

⑮当代中国有种精神危机:由于粗鄙和丑陋对视线的遮挡、对注意力的劫持,我们正逐渐丧失对美的发现和表述。这其实很危险,让生活有荒废的可能。我们从不乏思想的榜样,但鲜有生活的榜样,纯真意义上的生活,摆脱羁绊和干扰的生活,聚精会神、全心全意的生活。我们缺少生活的专业户。

⑯如此背景下,我们拿什么送给孩子?除了绝版的“动物世界”,除了文学史上那些经典童话,我们还有能力讲一个美好的故事吗?我们唇齿间还能挤出温情的语调和口吻吗?

⑰想起了埃·奥·卜劳恩,这位德国人虽然身在最黑冷的年代并被其吞噬,却献出了温暖的《父与子》。巧得很,《父与子》最早的中译本,序言作者正是丰子恺。他们的精神相遇了,这是神奇的缘分,这是两个伟大父亲的会师。

文本二:

就像一份丰盛大餐,它的丰饶和美味,几乎照顾到了我肠胃的每一层褶纹。题材之丰浩、细节之精准、纹理之细密、精神发现之独特、关怀视野之阔大、言说的锐度和思路的延展性……盖超乎我的想象。

王开岭的文本显然属于一种手工,属于一种慢活。这使他的笔调又多了一种罕见的诚实和耐性。更要命的是,除了要求理性的精准,他还唯美。如果用形象表达的话,我想说,王开岭的文本散发着一种鲜见的紫檀气质。

在王开岭理性精神的背后,我感受强烈的还有一股挥之不去的浪漫:性情的浪漫,心灵的浪漫,目光的浪漫。这浪漫就像菌种,极大生动了他的体悟和才华。看得出,王开岭是一个理想主义者,即使在他最具现实性和批判性的文本中,也影影绰绰闪烁着生命审美。王开岭使你很难重复他,你可以重复其材料,搬运其观点,但你无法模仿其纹理和气质。他不仅贡献了思想,还贡献了思想的最好的形式。

(节选自吴散人《(精神自治(序))——阅读的盛宴》)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.父亲不让儿子挨近狗肉馆给“我”的心灵带来了震撼,文本一第④段中用“童话般”一词说明了父亲此举的珍贵,“东躲西藏”则暗示了世界存在黑暗。 |

| B.“我”从这对童话般的父子联想到高山上的习俗,衔接自然,一方面表现了“我”对迷信的批判,另一方面很好地体现了父爱的深沉和温暖。 |

| C.童话与成人精神体系之间是有辩证关系的,童话表面上是成人送给儿童的礼物,本质上却是在用儿童的眼光审视、批判实用、功利的成人世界。 |

| D.文本一用丰子恺的漫画谈自己的阅读体会,也用卜劳恩这个榜样父亲激励天下的父亲,要保护孩子童话般的纯真。 |

| A.文本一第⑫段将“儿童”比作“氧气”“光线”,比喻新奇。“氧气”给人生命活力,“光线”让人满怀光明、希望,其强调了“儿童”之于人类社会不可取代的价值。 |

| B.文本一第⑯段“我们拿什么送给孩子?”“我们唇齿间还能挤出温情的语调和口吻吗?”使用设问,以犀利的语言表达了作者的质疑与忧思,体现出作者强烈的责任感。 |

| C.文本一是一篇针砭时弊的散文,由日常故事引入,阐述了对于呵护儿童、涵养童心重要意义的深刻思考;文章结合现实情景,既意旨明确,又深入浅出。 |

| D.文本一采用第一人称来叙述、议论、抒情:叙述展现情景,议论阐明观点,抒情增强感染力。叙述简明,褒贬分明,情真意切;笔法多变,意蕴丰富。 |

9.文本二评价王开岭的作品“即使在他最具现实性和批判性的文本中,也影影绰绰闪烁着生命审美”。请结合文本一,对此加以简要分析。

【知识点】 议论性散文

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

曾子寝疾,

(选自《礼记》)

①华而皖:华美,光滑。②箦(ze):席子。

材料二:

景公问政孔子,孔子曰:“君君,臣臣,父父,子子。”景公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾岂得而食

孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月己丑卒,葬鲁城北泗上,弟子皆服三年。三年心丧毕,相诀而去,则哭,各复尽哀;或复留。唯子贡庐于家上,凡六年,然后去。弟子及鲁人往从家而家者百有余室,因命曰孔里。鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼乡饮大射于孔子冢。孔子冢大一顷。故所居堂弟子内,后世因庙藏孔子衣冠琴车书,至于汉二百余年不绝。高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒

(选自《史记·孔子世家》,有删节)

①滑稽:此处指能言善辩,言语流利。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。尔之爱我也A不如彼B君子之爱人也C以德D细人之爱E人也F以姑息G吾何求哉?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.病,指病重,与“故病且怠”(《种树郭橐驼传》)中的“病”意思不同。 |

| B.诸,兼词,之乎,与“或取诸怀抱,悟言一室之内”(《兰亭集序》)中“诸”意思相同。 |

| C.可以,可以用来,与“忠之属也,可以一战”(《曹判论战)中“可以”意思相同。 |

| D.然后,这样以后,与“文质彬彬,然后君子”(《论语》)中“然后”意思相同。 |

| A.子春制止童子说“华而皖,大夫之与”是担心曾子知道这件事情,又要换席子,这对病危的曾子来说,不是一件容易的事情。 |

| B.齐景公赞赏孔子“君君臣臣父父子子”的观点,是因为他需要这样的秩序来维护自己的地位,使自己可以安心享受尊贵的生活。 |

| C.晏婴反对重用孔子,理由之一是自从圣君贤相相继去世,周朝王室衰落以后,礼乐残缺有一段时间了,孔子的主张不合时宜。 |

| D.曾子为了维护礼制,临死也要换掉超出自己身份的席子;齐景公也极力推崇礼制,所以用“季孟之间”的地位来对待孔子。 |

(1)举扶而易之,反席未安而没。

(2)累世不能殚其学,当年不能究其礼。

14.用自己的话,概括晏婴对儒者的负面评价。

【知识点】 司马迁(前145-前90) 《史记》解读 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面两首唐诗,完成小题。

赠徐安宜(节选)

李白

白田见楚老,歌咏徐安宜。

清风动百里,惠化闻京师。

浮人若云归,耕种满郊岐。

川光净麦陇,日色明桑枝。

大车扬飞尘(节选)

李白

大车扬飞尘,亭午暗阡陌。

中贵多黄金,连云开甲宅。

鼻息干虹蜺,行人皆怵惕。

【注】①徐安宜,指在安宜(地名)任职县令的徐氏。②浮人,在外流浪的人。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.清风徐徐,吹拂百里。《赠徐安宜》三、四句写安宜自然环境怡人,为后文写川光、日色等景象作铺垫。 |

| B.浮人若云,返乡耕耘。《赠徐安宜》五、六句描写的情境氛围与张若虚诗句“白云一片去悠悠”迥异。 |

| C.大车经行,飞尘蔽空,道路晦暗。《大车扬飞尘》起笔虽不直接写人,但已渲染出车中人的声势。 |

| D.同样是刻画宦官的权势,“行人皆怵惕”与《卖炭翁》“回车叱牛牵向北”一句运用的手法不同。 |

【知识点】 李白(701-762) 酬和类 讽喻类