2024届江西省南昌市八一中学高三下学期三模语文试题

江西

高三

三模

2024-05-25

267次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名篇名句默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

与现代气候研究的依据是大量的气象监测数据不同,在古气候研究中,对气候参照物的分析研究一般从三个“维度”展开:第一,文字资料——主要是研究分析文字记载中的古气候;第二,考古资料——主要是研究分析古生物活动与气候变化的关系;第三,地质资料——主要是研究分析某些特殊的岩石、沉积物判断古气候的变化。

而大型计算机出现之后,人们将各种古气候资料汇集成数据库,根据气候形成理论及统计规律,建立了气候的数值模拟和实验模拟,使得古气候的面貌逐渐清晰起来。

这些年来,气候科学发展进步,古气候研究成果丰硕,使得我们对古气候的变化有了更多的认识,我们能够对地质时代的气候变化勾画出一个大体清晰的粗线条轮廓。

地球诞生时呈现熔融状态,温度非常之高。随着地球表面温度的降低,岩石冷却固化,大约在40~38亿年前形成了最初的地壳,地球的地质年代由冥古宙进入太古宙。太古宙已经有了岩石圈、大气圈和水圈,并孕育了生命。太古宙的气候温暖潮湿,但后期逐渐变冷,出现第一次冰川活动。元古宙藻类植物繁盛,大气中含氧量增加,气候延续温暖潮湿,但有较广泛的数次冰川活动。元古宙的震旦纪出现全球性的剧烈降温,导致了“雪球事件”。寒武纪气候温暖,出现了“寒武纪生命大爆发”。奥陶纪气候分带明显,早期温暖,末期冰川活动活跃。志留纪早期延续寒冷,中、晚期转暖。泥盆纪是相对温暖和干旱的时期。石炭纪气候潮湿、多雨,植被茂盛,末期进入冰川期。二叠纪气候由冷转暖。三叠纪、侏罗纪、白垩纪气候都十分温暖,几乎找不到冰川活动痕迹。第三纪气候有波动,但延续了温暖,南方古猿出现在第三纪末期。第四纪气候转为寒冷,出现了第四纪冰川期,非洲的晚期智人被迫离开家园,走向了世界各地,直至全新世气候才逐渐转暖。

从全新世开始,人类逐步进入了农业社会,气候变化对人类的农业生产活动产生重要影响。全新世气候分为三个阶段:早期增暖、中期温暖、晚期转冷。从全新世气候转暖起始,中华大地先后出现仰韶文化、龙山文化等,孕育了灿烂的古文明;夏商周处于大暖期的后期,中华文明得到延续,诞生了最初的国家形态;春秋战国由温暖转温凉,战国出现了大规模的战争杀戮;秦至东汉晚期气候相对温暖,开创并巩固了大一统的局面;东汉末年及魏晋南北朝进入寒冷期,这是一个极糟糕的战乱不已的时代;隋唐气候总体温暖,一度展现盛唐气象;唐中叶并延至五代时期气候转凉,五代十国是中国历史上一个大分裂的时期;宋至元中叶为气候温暖期,宋朝经济繁荣曾经举世无双;明清气候相对寒冷,明末农民大起义与清朝太平天国运动都与当时农业生产遭受严重的自然灾害有一定关系。

(摘编自徐鸣《历史上的气候变化与人类社会变迁》)

材料二:

我国古代的气候变化一直以来都是历史地理学者关注的问题。西南师范大学历史地理研究所蓝勇教授关于《唐代气候变化与唐代历史兴衰》的研究表明,按百年尺度而论,在唐朝300多年的历史中,气候可划分成冷暖两个时期,其中以8世纪中叶(公元750年左右)为转折点。复旦大学历史地理学教授满志敏在《唐代气候分期及各期气候冷暖特征的研究》中也认为唐代气候以8世纪中叶为转折点,分为两个时期:从7世纪初至8世纪中叶,气候冷暖特征与当代相近;而8世纪中叶至10世纪中叶则气候转寒,气候带要比现代南退一个纬度。

著名气象学家竺可祯在其晚年的著作《中国近五千年来气候变迁初步研究》中通过对梅树、柑橘物候和农作物生长期的对比研究,认为唐代是一个温暖湿润的时代,同时又用一万年挪威雪线、格陵兰(位于北美洲)冰块反映的气候特征做了印证。有关专家根据物候和柑橘分布的研究也表明,唐代年平均气温比现在高出1℃。据历史记载,唐代发生的水灾比较多,由此可知,唐代长安气候温和湿润多雨。由于气候温暖湿润,这一时期农牧业界线北移,农耕区扩大,可供农作物的生长期增长,复种指数提高,农作物单产量提高,水利建设也成效显著。由于国力强盛,南方地区的开发有了保证,气候的温暖湿润为唐代农业经济的发展创造了条件,农业经济的发展也为社会经济的整体发展和繁荣奠定了基础。

然而从8世纪中叶至10世纪中叶,各类寒冷事件频繁发生,秋季冷空气南进的时间提前,春季则推迟。相应的,霜冻与降雪出现的最早、最晚时间都有提早或推迟,无霜期变短。从对河湖海冰冻现象的研究发现,当时的气候带要比现代南退一个纬度。这种相对寒冷的时期从安史之乱前后一直延续到五代时期。

(摘编自谢爱民《气候变化与盛唐转衰》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.古代气候与现代气候的研究依据有所不同,前者一般通过文字资料、考古资料和地质资料展开,而不能依靠数据。 |

| B.地球诞生后,生命衍化乃至人的活动与气候变化息息相关。从全新世开始气候逐渐转暖,人类便逐步进入农业社会。 |

| C.气候变迁对农业生产活动影响重大,因此,中国古代社会朝代的盛与衰大体伴随着气候的暖与冷,规律较为清晰。 |

| D.大量研究表明中国唐代的气候在8世纪中叶开始趋冷,这为气候变化影响了唐代盛衰的认识提供了科学依据。 |

| A.第四段中“宙”“纪”“世”都是地质年代分期单位,三者中“世”的层级最小。 |

| B.在历史上不止一个时代气温偏高,说明了全球变暖未必源于温室气体排放。 |

| C.人类在全新世步入农业社会,因此后来的工业社会和信息社会不属全新世。 |

| D.竺可桢通过格陵兰冰块印证了唐代气候温暖,说明同时期北美气温也偏高。 |

| A.通过《竹书纪年》中周孝王时汉江结冰等史料,佐证该时期中国偏冷。 |

| B.通过考古资料证明,汉武帝时期一些亚热带植物生长北界远超过当代。 |

| C.通过对岩溶石笋开展研究,揭示长期气候变化趋势中自然因素的作用。 |

| D.通过统计明清两代咏雪诗词的各自数量,来对比两个时代的气候不同。 |

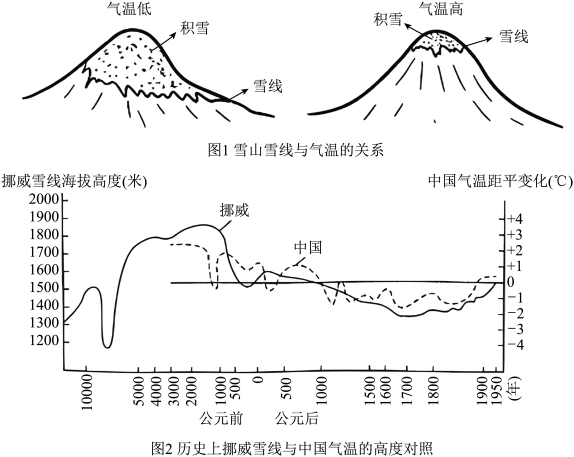

| A.图1说明,气温高时,雪山的雪线就高;气温低时,雪线也会相应变低。 |

| B.中国气温与挪威雪线的高低并非完全一致,说明气温在时空上有复杂性。 |

| C.图2显示,中国气温在唐代整体上偏高,与材料中的相关描述基本吻合。 |

| D.从图2来看,在历史上,挪威雪线与中国气温高低的整体走势并不一致。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

赊刀人

顾敬堂

黄泥崴子是贫困村,历年来,上级部门派了好几拨机关人员驻村扶贫,但收效甚微。①天长日久,无论干部还是群众都没有信心了。

这天,村里忽然来了个四十岁左右的男子,拿着一个陈旧的账本来到村委会打听。村主任看着账本上的名字很是吃惊:“这是哪年的账目呀?好几个人都不在了……咦,还有我爷爷的名字呢!”

得知村主任的爷爷还在世,这个自称赵国栋的人非常高兴,请村主任将名单上还在世的人召集来,说说这四十年前的账单。

很快,村部里来了百十号人,有些是账单上欠了债的,更多的是来看热闹的村民。

赵国栋给大家问了好,然后切入正题:“这是很久之前的事了,我爷爷来过黄泥崴子,赊给大家一些生活物资……”

村主任的爷爷一听就惊呼道:“啊!你是赊刀人的孙子?我记得你爷爷,那时候我还是黄泥崴子的村长呢……”

那是四十年前的一个春天,一个货郎风尘仆仆地来到黄泥崴子,他拉着满满一架子车的货物,大多是镰刀、剪刀、菜刀之类的物件。

因为各种各样的原因,村里好多年没见过走街串巷做生意的人了。村民们觉得新鲜,围着货郎纷纷询问物件的价格。货郎笑眯眯地说:“我这车货物呀,只赊不卖!正常一把菜刀八毛钱,我两块钱赊给大家。”

村民们顿时炸锅了;“把我们当傻子呀,两块钱谁赊!”

“大家先听我说完。”货郎不急不忙地摆摆手,“②等到家家都买上电视机,没人穿补丁衣服,顿顿能吃饱饭,桌上有细粮的时候,我再来收钱。”

“哈哈,我先赊把镰刀!”老村长立刻嚷道,“这不等于白给嘛,你说的这些事儿根本没可能!”

“我赊把犁头,要是你说的事儿实现不了,我可不给钱!”又有一个人接过话头。

其他村民听出了道道,立刻蜂拥而上,一车货物十几分钟就被赊购一空。

赊刀人拿出账本,挨个记下赊账人的姓名,让大家按下手印,便推着空车子走了。

看着货郎远去的背影,大家七嘴八舌地议论起来,都觉得遇到了傻子,白捡了便宜。老村长却充满向往地说道:“我倒是盼着他早点过来收钱呢!”

村民们也咂摸出滋味:“是呀,要是他说的这些事都能实现,别说这点钱了,给十倍我们都乐意!”

回忆到这里,老村长感慨地说道:“谁能想到,你爷爷说的话竟然都应验了!到现在都四十年啦,当年欠的账我还十倍!”

两三块钱的欠账,十倍也不过二三十元,村民们纷纷表示都按十倍来还。

赵国栋微笑着点头说道:“来的时候,爷爷让我拿这个账本试试黄泥崴子的民风。如果大家不认账,我转头就走;如果大家认账,我就继续和大家做生意,老规矩,只赊不卖!”

村民们一听,腰杆子都不由得硬了起来。

不一会儿,村外便开来两台货车,上面堆满了米面粮油和生活必需品。大家都看向赵国栋,等他说出赊账的条件。

赵国栋指着东面的一片地说道:“等到沙棘果三十块钱一斤时,我再来收钱,并且货物的价格也是正常价,不多加一分钱。”村民们顺着他的手指看过去,那片沙棘树是大家前年裁的,去年零星结了些果子,谁也没太当回事。

没想到赵国栋居然对沙棘果感兴趣。村民们面面相觑一阵,便上前围着两台车挑选起货物来。赵国栋拿出一个新账本,将赊货人的名字记了上去。

很快,两车货物被村民们搬空了,赵国栋笑睐眯地摆摆手,坐上车离开了。③有个村民看着自己堆得跟小山似的货物,得意地说道:“沙棘果怎么可能卖到三十块钱一斤?你们太傻了,为啥不多赊点?”

老村长白了他一眼道:“大城市的物价可贵着呢!人家要是没把握挣钱,会跟你扯这个?他爷爷当年的预言可都成真了!”村主任接过爷爷的话:“他们这个行当是从‘赊刀人’转化过来的,古时候叫‘卜卖’,据说是鬼谷子的传人,估计是根据市场规律做出判断,预测的准确性非常高呢!”

大家又闲聊了一会儿,这才带着赊来的货物各自回家了。

第二天一早,村主任八十多岁的爷爷就出现在他家的沙棘林里,给地锄草、松土、浇水。有人看到后,也跟着到自家沙棘地里忙活起来。很快,全村人达成了一个共识:沙棘果的行情肯定会非常好,否则新一代的“赊刀人”怎么会平白把东西赊给咱们呢!

④到了冬天,红灿灿的沙棘果挂满了枝头。村主任通知大家,今天有人来收购沙棘果,三十块钱一斤!村民们吃惊又高兴,吃惊的是,赊刀人的预言竟然成真了;高兴的是,之前都不看好的沙棘果居然真的带来了丰厚的收益。

卖完沙棘果,赵国栋果然来了,村民们心甘情愿地给他结算了赊欠的货款。这还不够,大家都期待地问他:“啥时候你再来赊东西?”

赵国栋笑呵呵地说:“从明天起,我以第一书记的身份正式驻村,和大家一起振兴黄泥崴子!”

村民们惊讶不已:“啊?你不是赊刀人?”

赵国栋摆摆手道:“我爷爷是研究市场经济的专家,我现在搞的也是这个专业。当年所谓的赊刀,不过是他老人家到农村考察时,变相扶贫而已。”

“太好了,你来这儿带着我们干,肯定能领着我们脱贫致富!”村民们纷纷鼓起掌来。

赵国栋笑了,耳朵边回响起临行时爷爷说的话:“有些扶贫干部光靠热情不讲方法,把村民折腾得都没信心了。其实要想振兴乡村,首先得把倒下的人心先扶起来……”

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.开头部分“村里忽然来了……”中的“忽然”是从村民角度来说的,它能引发读者对事件发生原因的思考,激发其阅读兴趣。 |

| B.“其他村民听出了道道”是说村民们都明白了这样的情况:货郎赊物基本上等于白给,因为兑现还款的情况不太可能出现。 |

| C.文章结尾部分对赵国栋及其爷爷身份的揭示,照应了前面情节对他们“赊刀人”身份的设定,可使读者产生恍然大悟之感。 |

| D.小说通过叙述赵国栋“赊刀”的故事,赞颂了共产党人在扶贫工作中大公无私的精神及其既有热情又积极找寻办法的工作态度。 |

| A.句子①写的是先前的扶贫干部光靠热情不讲方法的后果,与小说的结尾形成了照应。 |

| B.句子②显示了当时人们的理想的幸福生活,也暗示了今天黄泥崴子村的经济状况。 |

| C.句子③运用比喻突出了该村民所赊货物之多,也暗示出他对赵国栋的信任程度之深。 |

| D.句子④以“红灿灿”写果之色,以“挂满”状果之多,生动形象,透出丰收的喜气。 |

9.赵国栋在正式上任黄泥崴子第一书记之前对扶贫工作有怎样的考虑?请简要分析。

【知识点】 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

秦灭周祀,并

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。

(节选自贾谊《过秦论·中》)

材料二:

当秦之世,而灭诸侯,一天下。而其心以为周之亡在乎诸侯之强耳,变封建而为郡县。方以为兵革可不复用,天子之位可以世守,而不知汉帝起陇亩之中,而卒亡秦之社稷。汉惩秦之孤立,于是大建庶孽而为诸侯,以为同姓之亲,可以相继

唐太宗闻武氏之杀其子孙,求人于疑似之际而除之,而武氏日侍其左右而不悟。宋太祖见五代方镇之足以制其君,尽释其兵权,而不知子孙卒困于敌国。此其人皆有出人之智、盖世之才,其于治乱存亡之几①,思之详而备之审矣。虑切于此而祸兴于彼,终至乱亡者,何哉?盖智可以谋人,而不可以谋天。良医之子,多死于病;良巫之子,多死于鬼。岂工于活人,而拙于活己之子也哉?乃工于谋人,而拙于谋天也。

古之圣人,知天下后世之变,非智虑之所能周,不敢肆其私谋诡计,而唯积至诚,用大德以结乎天心,使天眷其德。故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之。此虑之远者也。夫苟不能自结于天,而欲以

(节选自方孝孺《深虑论》)

【注】①几:事变发生前出现的细微苗头。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。秦离战国而王A天下B其道C不易D其政E不改F是其所以取之G守之者H无异也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.海内,古人认为我国四面环海,称国内为海内,与“名闻海内”中的“海内”含义相同。 |

| B.休,在文中是“停止、完结”的意思,与《归去来兮辞》“感吾生之行休”中“休”的含义相同。 |

| C.“可以相继而无变”中的“而”与《种树郭橐驼传》“若甚怜焉,而卒以祸”中“而”的用法不同。 |

| D.“区区之智”中的“区区”与《过秦论》“然秦以区区之地”中“区区”一词的含义不相同。 |

| A.秦始皇吞并诸侯,统一天下,顺应了历史发展的趋势,使得士人归顺,百姓拥戴,而国家安定的关键也正在此。 |

| B.秦始皇改周朝的分封制为郡县制,而汉从秦的灭亡中吸取教训,分封诸侯,但这些措施都无法避免国家的灭亡。 |

| C.文中将唐太宗、宋太祖治国与良医、良巫儿子的遭遇进行类比,表明君王分析国家乱亡原因时的思虑、防范都不够周密。 |

| D.古代圣人善于治理国家,其治理效果对后世子孙有着重要的影响,作者认为他们的思虑是深远的。 |

(1)今秦南面而王天下,是上有天子也。

(2)故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之。

14.两则材料都对秦王朝灭亡的原因进行了分析,请简要概括。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首词,完成下面小题。

鹧鸪天

段成已①

谁伴闲人闲处闲?梅花枝上月团团。陶潜自爱吾庐好,李白休歌蜀道难。

林壑静,水云宽。十年无梦到长安。五更门外霜风恶,千尺青松傲岁寒。

【注】①段成己:金代后期文学家。初仕于金,入元后遁迹龙门山中,不事新朝,其气节为士林推重。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.傲骨的梅和皎洁的月融成一幅静穆剪影,与词人清夜良宵相伴,表达了词人高洁的意趣。 |

| B.词人所居之处,山林寂静,沟壑幽深,水淡云远,在此可委心自然,从而忘却政治烦恼。 |

| C.词中的“霜风”与苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“惊涛拍岸”的“惊涛”具有相同的文化含意。 |

| D.结尾两句的写景不仅描绘出词人生活的自然环境,也传达出词人的精神风貌,意味深长。 |

【知识点】 写景抒情