材料一:

数字阅读指的是阅读的数字化,主要有两层含义:一是阅读对象的数字化,也就是阅读的内容是以数字化的方式呈现的,如网络小说、电子地图、数码照片、博客、网页等;二是阅读方式的数字化,就是阅读的载体、终端不是平面的纸张,而是带屏幕显示的电子仪器,如MP3、MP4、笔记本电脑、手机等。广义的数字阅读包括以数字文件为内容载体的漫画、有声读物文件等。狭义的数字阅读指通过手机、平板电脑等互联网设备进行文学作品的在线或离线阅读,阅读内容仅包含网络文学与出版物的电子版。政府对数字阅读地位给予了肯定与追认,陆续出台一系列政策进行引导,逐渐强化渠道和内容的监管力度,持续完善数字阅读行业政策,扶持产业向良性发展。特别是自2014年以来,“全民阅读”上升至国家级规划,连续多次被写入政府工作报告,表明了国家在战略层面对阅读相关产业的重视态度和推动决心。国民收入水平增长稳健,娱乐消费相应提升,精神需求日益旺盛。同时伴随“互联网+”战略的持续推行,新经济形式下将维持互联网内容市场高增速发展状态。数字阅读产业作为互联网内容的典型代表,面临居民文娱消费升级风口,在政府倡导的振兴文化产业浪潮中拥有巨大潜力和发展机遇。截止2017年12月,中国网民规模达7.72亿,网络普及率达55.8%,互联网发展继续保持平稳增长。在网络大潮下,国民阅读方式也发生了巨大变化,数字化阅读率连续数年持续上升,并已然超过纸质阅读,成为国民阅读主流方式。国家信息化建设脚步加快,网络产业呈现繁荣发展的局面。同时前沿科技探索,如AR/VR、大数据、Al、区块链等技术进步,有利于推动阅读形式、内容生产和互动方式的升级。

( 摘编自艾瑞咨询《中国数字阅读行业研究报告》)

材料二:

材料三:

截至2018年底,我国数字阅读用户总量已经达到4.3亿,人均数字阅读量达12.4本,人均单次阅读时长达71.3分钟。

产业发展方面,调研数据显示,中国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元,大众阅读市场规模占比逾九成,是产业发展的主导力量。

数字阅读用户的行为偏好随着年龄的增长而不断变化,14-18岁的人群偏好青春校园类题材,且呈现高时长、高频率的阅读习惯;25-30岁的人群偏爱职场商战类内容,人均年阅读量13.22本,超过数字阅读用户的平均水平。付费意愿上,数字阅读用户的版权意识基本建立,付费意愿连年提升,2018年达到66.4%。作者与内容方面,作者数量稳步增长,特别是专业作者培训班的出现,进一步提升了创作者的写作水平,带动精品内容涌现。数据显示,近70%的数字阅读用户认为2018年的数字阅读内容质量有所提升。题材上,立体多样的现实主义题材更受用户欢迎,都市生活、职场商战类的网络原创内容受到热捧。

在产业创新方面,以社交化为特征的媒体融合以及线上线下通的纸电融合等模式带来新的产业增长点,人工智能、区块链等前沿技术的创新应用进一步挖掘出产业内生动能。

专家认为,随着技术升级,数字阅读服务将更加精细和多元。未来,面对用户多样化需求,数字阅读产业将为用户提供多层次、专业化、智能化、有声化和场景化等更加全面的服务。伴随新兴技术发展,智能接收设备类型逐渐丰富,将会出现更多消费场景,更好满足消费者需求。

(摘编自《2018年度中国数字阅读白皮书》和《5G:打开数字阅读大市场》)

材料四:

随着互联网时代的到来,数字阅读风生水起,成为不少人的主要阅读方式。这些年来,关于数字阅读的讨论一直很多,但时至今日,恐怕很少有人否定数字阅读的存在,很少有人会认为数字阅读毫无用处。就拿一直热议的浅阅读和深阅读来说,很难说读书就是深读,也很难说数字阅读就必然等同于浅阅读。

单从数据来看,人均数字阅读量达到12.4本,相当于一个月读一本,其实已经不能算少了。但人均12.4本的数字阅读量,确实模糊了很多问题。且不说具体阅读的方式,是精读还是粗读,是有思考的阅读还是浮光掠影的阅读,就说阅读的内容,就很值得细细推敲。虽然缺少定量定性的统计与分析,但就眼前所见,恐怕很多阅读内容难以让人乐观。当下电子阅读中,网络小说是很重要的一块内容。

当然,随着这些年来对内容生产的重视,网络小说的质量正在提升,但也很难说达到了要求。而在一些角落里,大量的阅读内容还存在着不健康的一面。这样的电子阅读,即便数字再多,又有多大意义?阅读的所有美好意义,其实都是通过价值体现出来的。消遣式、娱乐式阅读也无不可,但从一定意义上讲,读一些不健康和漏洞百出的内容,走马观花地阅读一百本,可能还不如精读一本有质量的书有价值。

( 摘编自《数字阅读不能只重视阅读数字》)

1.下列对“数字阅读”的理解,不正确的一项是( )| A.数字阅读包含阅读对象数字化和阅读方式数字化两层含义,常说的网络小说是指阅读对象数字化。 |

| B.数字阅读,其阅读方式的数字化是指阅读的载体、终端是电脑、手机等带屏幕显示器的电子仪器。 |

| C.通过手机、电脑等互联网设备在线阅读或收听网络文学和出版物的电子版,属于狭义的数字阅读。 |

| D.数字阅读有广义和狭义之分,以数字文件为内容载体的漫画、有声读物等就属于广义的数字阅读。 |

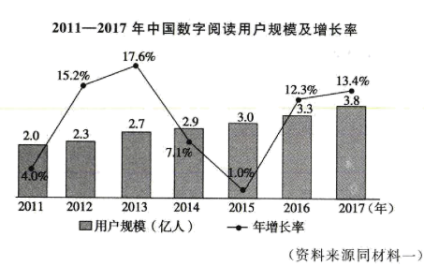

| A.我国数字阅读的市场规模的年增长率在经历了2012年和2013年的高速增长之后,2015年之后逐渐趋于缓和。 |

| B.2011年到2017年间,随着我国数字阅读用户规模的增长,我国数字阅读的市场规模也在不断攀升,屡创新高。 |

| C.2011年至2013年间我国数字阅读用户规模及增长率均大幅增长,但2013至2015年间两项指标均大幅下降。 |

| D.从2011年到2017年,我国数字阅读用户增长率起伏很大,增长率最高年份与最低年份相差超过16个百分点。 |

相似题推荐

材料一:

人脸识别技术和步态识别技术两者的应用场合和使用条件相似。比如都不需要被测试者的主动配合,可以秘密对测试者进行身份识别,可应用于自动监控和门禁系统。因此在应用场景上人脸识别和步态识别具有融合的可能。但两种技术生物特征的影响因素不同。在其中一种生物特征受到影响因素干扰的时候,另一种生物特征仍然可以正常发挥作用。比如被测试者戴假发、化妆,其人脸特征有变化,但步态特征没变化。当被测试者受伤或生病时,其步态特征有变,但人脸特征没影响。可见人脸识别技术和步态识别技术具有互补性。人脸识别技术和步态识别技术都是生物特征识别技术,运用每个人与众不同的生物特征的唯一性和稳定性,不需要携带卡片,也不需要记密码,方便、安全还不易假冒伪造。

人脸识别受光照﹑表情、姿势、化妆、发型等影响较大;年龄也对人脸识别有影响。步态识别易受生病、道路崎岖、衣服光照等的影响。

人脸识别技术起源于18世纪。人脸识别适合近距离,步态识别适合远距离。人脸识别和步态识别可以互补。比如对人脸识别影响大的低分辨率和照明条件对步态识别几乎无影响;对步态识别影响大的搬运条件、走路环境、衣着等对人脸识别影响小。所以步态识别和人脸识别互相弥补,二者融合可以降低出错率。

人脸识别技术和步态识别技术都可以隐蔽地进行秘密目标识别,不侵犯个人隐私。

(摘编自李玲玲《人脸识别和步态识别技术融合的必要性》)

材料二:

交互环境是影响人脸识别互动的重要因素。交互环境由多种环境条件构成,包括光照条件、人流条件、场地条件等。昏暗的光照条件下,摄像头极易无法正常工作。人流条件和场地条件是人脸识别检测的重要干扰因素。人流量密集的场地,用户与用户的面部之间易造成遮挡,引发断检或误检情况。因此,开阔的互动场地,有助于保障用户活动范围及用户人身安全。

交互环境同时影响人脸识别的参与人数与互动形式。在光照条件与场地面积近似的前提下,人流密集的场地,一般采用多人互动、简易交互流程的交互设计方式,烘托群体互动的热闹氛围。人流较少的场地,可考虑采用单人互动、复杂交互流程的交互设计方式,增添单人互动的游戏趣味性。

(摘编自张琼、王敬泽《基于交互设计的人脸识别技术层次化研究》)

材料三:

随着现代科技的不断发展,人脸识别技术已经逐渐成为一种主流形式,人们通过刷脸支付、刷脸安检、刷脸入住酒店……我们逐渐进入了一个“脸”的时代,而服务业的发展中,人工服务所带来的亲切感以及便利条件很多又是人工智能所无法取代的,有些基于人脸识别的创新服务模式结合了人脸识别与人工服务的特点,在保护用户个人隐私的前提下打造了一种卓越的客户体验,对客户体验的重视达到了空前的高度。同时也打造出以客户为主体提供多方面服务及分析的售卖方式,积极做到想客户所想的服务理念。在通过咖啡实体店的方式调查该方案可行性以及用户体验程度的分析中发现,该模式不仅提供了更为高效的服务,同时提高了用户的依赖性以及购物热情,在提高服务质量的同时增加了客户认可度,是一项可以进行推广的新型服务模式。

(同上)

1.下列对“人脸识别”相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在自动监控和门禁系统中,使用人脸识别技术时,不需要被测试者的主动配合,就可以不公开地对被测试者进行身份的识别。 |

| B.由于人脸识别技术是生物特征识别技术,运用每个人与众不同的生物特征的唯一性和稳定性,因而方便、安全,不会被假冒伪造。 |

| C.适合近距离的识别的人脸识别技术起源早,但低分辨率和照明条件对人脸识别影响较大,最好和其他识别技术互相配合使用。 |

| D.随着现代科技的不断发展,我们逐渐进入了一个“脸”的时代,人脸识别技术已渐渐成为主流形式,人们通过刷脸享受多种服务。 |

| A.步态识别技术与人脸识别技术的应用条件有一定的区别,被测试者戴假发、化妆,其人脸特征有变化,但步态特征并没有发生变化。 |

| B.影响人脸识别互动的重要因素之一是交互环境,它包括昏暗、明亮的光照条件、密集与否的人流条件、开阔与否的场地条件等。 |

| C.在服务业发展中,人工智能无法取代人工服务所带来的亲切感以及很多无法取代的便利条件,但有些创新模式却给人以别样的体验。 |

| D.融合了人脸识别技术与人工服务的服务模式是一种已经全面推广的新型服务模式,它可以在保护用户个人隐私的前提下为客户提供多方面的服务。 |

材料一:

当前二十一世纪正迎来以互联网,大数据和人工智能等数字技术为主要内容的新一轮技术和产业变革的浪潮,这样的时机可以说是百年一遇。

正是在这样大的时代背景之下,2015年12月16日,习近平总书记在第二届世界互联网大会上提出了推进“数字中国”建设,从国家层面对中国信息化进行顶层设计和统筹部署,这对于更好更快地推动中国经济社会的数字化转型升级和国家数字竞争力提升具有极为重要的战略意义。当前全球经济已经进入下行通道,逆全球化思维盛行,同时工业经济加速向数字经济和智能经济转型升级。新基建契合的正是新一轮技术和产业变革浪潮这个“新”机遇,与“数字中国”战略一脉相承。

(摘编自吴绪亮《新基建与数字中国发展的战略逻辑》,《中国经济时报》2020年4月23日)

材料二:

当今,世界各国纷纷抢占数字世界制高点,数字国家的建设风生水起。对我们国家而言,以“数字中国”为抓手,实现治理体系和治理能力的现代化,就是抓住了数字时代的最核心竞争力。“数字中国”建设,是治理路径、方法、执行实施、结果复盘的全方位创新实践,也进一步推动经济、政治、文化、科技、生态文明等各领域的变革再造和重塑。在治理能力竞争的赛道上,我们通过“数字中国”的建设基础,驰而不息。我们已经看到,中国在经济、政治、社会、文化、生态文明等领域信息化建设已经有不少成功案例。今后通过数据的互联互通、共享创新,创造出基于人、事、物、数据的运营平台,在有域无疆的,新的数字世界里,根据多维度的数据对物理世界的治理进行创新和重构。

(摘编自王晶《“数字中国”助推国家治理现代化》,《学习时报》2019年11月22日)

材料三:

《中国数字经济发展白皮书》显示,2019年中国数字经济增加值达到35.8万亿元,数字经济占GDP的比重达到36.2%,而2005年这一比例仅为14.2%。值得一提的是,2019年数字经济对GDP增长的贡献率达到67.7%。数字技术已经成为驱动中国经济增长的核心关键力量。

突如其来的疫情让国际市场明显萎缩,尤其对于传统产业来讲,伤害更为明显。但在福建长乐,当地积极拥抱互联网,加速实施数字技术改造传统纺织业,很多公司厂房里,曾经人头攒动的场景不再,眼前是有序挥舞的机械臂和无处不在的传感器……有理由相信,大数据、云计算、物联网、人工智能、5G和区块链等数字技术的广泛应用,将进一步提升传统产业生产效率,激发传统产业发展活力,加快传统产业升级改造的步伐。

今年以来,各地加速布局5G网络、数据中心等新型基础设施。福建省提出三年基本建成国家东南区域网络枢纽和海上数字丝绸之路信息通信枢纽;浙江省计划三年投资近万亿元,建设新型基础设施投资领先的标杆省份……数据显示,今年上半年全国累计开展5G创新应用400余项,在建“5G+工业互联网”项目600余个,不仅持续拉动投资,也正激发中国经济内在活力。

(摘编自秦平《期待数字中国战略进一步智能引领高质量发展》,中国网2020年10月13日)

1.下列对“数字中国”相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.推进“数字中国”建设,是我国在二十一世纪新一轮技术和产业变革的浪潮来临这一大的时代背景之下提出的,具有极为重要的战略意义。 |

| B.推进“数字中国”建设,是从国家层面对中国信息化所进行的顶层设计和统筹部署,当前的“新基建”与“数字中国”战略是一脉相承的。 |

| C.我们国家以“数字中国”为抓手,抓住了数字时代的最核心竞争力,抢占了数字世界的制高点,在信息化建设方面产生了许多成功的案例。 |

| D.我国“数字中国”战略的推行,促进了大数据、人工智能、5G和区块链等数字技术的蓬勃发展,开始融入并影响我国经济社会的各行各业。 |

| A.通过数据的互联互通、共享创新,我们可能创造出基于人、事、物、数据的运营平台,这有助于我们对社会治理进行创新和重构。 |

| B.2005年我国数字经济占GDP的比重为14.2%,2019年这一占比已经达到36.2%。这组数据表明,数字技术驱动了我国经济的增长。 |

| C.新冠肺炎疫情影响了我国传统产业,数字技术有助于改造传统产业,将进一步提升传统产业生产效率,激发传统产业发展活力。 |

| D.为了抵抗全球经济下行的压力,扭转西方国家逆全球化思维,2020年以来,我国各地加速布局5G网络、数据中心等新型基础设施。 |

材料一:

在漫长的古代历史上,人类对历史的认知方式大致经历了三个发展阶段。在文字产生之前,传递历史记忆与生产、生活经验的主要方法是口耳相传。“当人类之渐进而形成一族属或一部落也,其族部之长老每当游猎斗战之隙暇,或值佳辰今节,辄聚其子姓……纵谈己身或其先代所经之恐怖、所演之武勇……展转作谈料,历数代而未已。”在文字发明之前,人们主要通过口耳相传的方式来认知历史。

文字产生之后,人们开始用文字在某些载体上记录自身的实践活动,形成了大量的文书和文献资料。两河流域的古巴比伦、赫梯、亚述,尼罗河流域的古埃及等王朝与帝国,留下了数量可观的铭文、档案文书、王名表、编年史等。中国的商、周时期,统治者设置专门的史官,记录重大事件与保存重要文书。历史记事作为一种历史认知方式,它通过用文字记录国家的政治、经济、军事与宗教等事务,形成了大量第一手的档案史料。然而,历史记事所留下的文字记载,“彼此之间是孤立的,没有标明互相间的关系”。历史记事的不足之处,是所记事件的简要性与所记事件之间的不连贯性。

从历史记事到历史叙事,是人类在历史认知方式上的一次重大飞跃。历史叙事与历史记事的不同在于:历史叙事的结构“一系列事件之间具有连贯性”,历史记事则是片段式的、不相连贯的;历史叙事的要素相对完整,包括“故事、人物、观点和意义”。历史记事则缺少情节、人物形象和记事者观点的完整呈现。历史叙事以文辞叙述事件和人物,叙事具有一定文学性。历史记事则以文字记录事件,多为描述性的平铺直叙。相对于历史记事而言,历史叙事能够更加完整而连贯地展现历史进程,生动地呈现历史事件和人物,有效地体现历史观念,是一种更高级的认知历史方式。

西方史学史上第一部叙事史著作,是古希腊希罗多德的《历史》。张广智先生说:“希罗多德的《历史》放弃了神话的形式,以叙事的散文体直接对人类的经历加以描绘……‘历史’的这一新的叙述方式的出现意味着希腊人或希腊社会的兴趣和注意力的转移,即从对神、人的关注转向对人的全面关注,从对遥远时代的兴趣转化为对当代的兴趣。”中国史学史上第一部完整的叙事史名著,是成书于战国时期的《左传》。《左传》以历史叙事的方式叙述历史,以至它在史料学、编纂学、历史文学、历史理论等方面,实现了对以往历史记事文献的全方位超越,《左传》因此成为我国第一部名副其实的史学名著。

中西古典史学都是由叙事史而诞生的。美国历史学家汤普森评价希罗多德说:“他创建了最早、最古老的‘叙事史’这一类型。下列想法都是希罗多德构思出来的:历史不只是一些突出的、并不相连贯的事实的排列,在它们表面上的混乱下边,必然有一种统一性与连贯性存在;历史家的职责就是区别比较重大的事实和比较细小的事实并以适当的顺序把它们联系起来。”梁启超评价《左传》说:“其叙事有系统,有别裁,确成为一种‘组织体的’著述……故左丘可谓商、周以来史界之革命也,又秦汉以降史界不祧之大宗也。”由此可见,历史叙事与中西古典史学的正式形成,有着重要的因果关系。

叙事史问世之后,对后世产生了深远而重大的影响。意大利历史学家克罗齐说:“近代史学大体还是希腊人留下来的样子……古代历史学家的著作仍保存在我们自己的著作中,这真是一种‘永恒的财富’。”《左传》问世之后直到20世纪现代史学产生之前,叙事史也一直是中国史学的大宗。因此,伴随着叙事史的问世,人们对历史的认知方式,就进入了以历史叙事为主,以文字记言记事与口耳相传为辅的时代。

(马卫东《<左传>叙事成就与中国古典史学的诞生》)

材料二

《左传》的历史叙事,作为《左传》作者研究历史的成果,必然包含了作者本人对历史的分析、判断与解读。正如彭刚先生所言:“历史分析和历史叙事(至少在优秀的作品中)原本是不可分割地结合在一起的。”在《左传》这部优秀的史学作品中,历史叙事与历史分析显然是紧密结合在一起的。有学者曾将《左传》与同样成书于战国初年的史学作品清华简陋【注】《系年》就深层叙事结构加以比较后,认为与《系年》的“以力统礼”不同,《左传》在深层叙事结构上表现出“以礼统力”的特点。所谓“以礼统力”,是指“《左传》作者的‘尚礼’思想使其在叙事时以礼统摄了一切推动历史发展的因素,作者以礼为评判、分析这些因素的终极准则。”在与清华简《系年》的比较中,《左传》“尚礼”的历史叙事特点得到进一步的彰显,这同时也提醒我们,在利用《左传》考证历史的时候,应将《左传》的历史叙事视为“作为历史学家研究成果的历史”而非客观的历史本身。

(《赵琪从“好聚鹬冠”看<左传>的历史叙事特点》)

【注】清华简:指清华大学于2008年7月收藏的一批战国竹简。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

| A.在漫长的古代历史时期,人们对历史的认知方式大致经历了口耳相传、历史记事和历史叙事三个发展阶段。 |

| B.有了文字以后,人们通过载体用文字来记录自身实践活动,世界文明古国都留下了大量的文书和文献资料。 |

| C.历史记事作为一种历史认知方式,虽包含了作者对历史的分析、判断与解读,但也存在明显的弊端与不足。 |

| D.西方史学史上的第一部叙事史著作,是古希腊希罗多德的《历史》,张广智先生认为这本书叙事很有系统。 |

| A.今天的学者如果需要研究商、周时期的历史,可以到相应的图书馆、博物馆查到部分档案书籍和文物资料。 |

| B.在进行历史研究的过程中,把产生时间相近、性质相同的资料进行比较研究,往往会有意料之外的收获。 |

| C.历史叙事与中西古典史学的正式形成之间有着重要的因果关系,如果没有中西古典史学就没有历史叙事。 |

| D.优秀的历史学家必须要具备区别比较重大的事实和比较细小的事实并以适当的顺序把它们联系起来的能力。 |

| A.《左传》借郑国子产的口,表达对礼的看法:“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。” |

| B.《左传》作者以赞赏的笔调记下晏婴曾对齐景公说的话:“礼之可以为国也久矣,与天地并”。 |

| C.郑国公子臧无德因喜欢戴聚鹬冠,而被郑文公杀死,《左传》作者认为臧无德被杀是因他的衣着不合礼仪。 |

| D.《左传》有这样一条记载:“九月丁卯,子同生。以大子之礼举之:接以大牢,卜士负之。” |

5.材料一在论证上有哪些特点?请简要分析。

材料一:

21世纪以来,全球生态环境持续恶化给人类带来了前所未有的压力。值得注意的是,“环境”与“贫困”两大问题相互交织,生态贫困问题正成为人类社会发展道路上的新“陷阱”。毫不夸张地讲,全球生态贫困问题不解决,构建人类命运共同体和实现人类幸福美好生活的愿望更无从谈起。从本质上讲,生态贫困是人与自然、人与人、社会与自然关系异化的客观结果。从人的需求角度来看,生态贫困是由于人的基本生态需求无法得到有效满足而导致的生活困难状态,比如缺乏新鲜的空气、干净的水、无污染的土地、安全的食物、多样化的物种、绿色的公共设施和服务等。生态需求是人生存与发展的基本物质前提。人的生态需求具有合理性和有限性,当基本生态需求无法满足或被严重抑制时,人的生活就会陷入贫困状态。从人的权益角度来看,生态贫困是由于社会制度设计不公平、不公正,致使人们无法平等地获得生态福利和维护自身的生态权益而导致的社会后果,比如富人可以随意转移污染物却没有受到应有的惩罚,而穷人却不得不接受由此带来的恶果。

(摘编自韩跃民《全球生态贫困的表现形式和发生机理》《社会科学战线》2019年11月)

材料二:

在2020年的多事之春中,一场席卷北印度洋地区的蝗灾也飞入了人们的视线。此次蝗灾缘起于2018年5月,一场意外的台风光临了阿曼、也门和沙特部分地区,丰盈的降水造成了植被的兴旺,加了餐的蝗虫群顿时暴涨400倍。本来这里严酷的夏季会让植被枯萎。虫群自然萎缩,孰知天有反常,10月份又发生了飓风,进一步激励了虫群的繁衍。至2019年3月,增长了8000倍的蝗虫耗尽了当地可食用的植被,于是除了部分留守,其余的开始借助季风兵分两路迁徙,其中一路最终跨越红海进入非洲之角,逐步肆虐肯尼亚、埃塞俄比亚与索马里,极可能酿成非洲数十年来最大的粮食危机。

蝗灾诞生在阿曼与也门,随后在也门南部完成了关键的种群扩大和迁徙准备,而这里在过去两年一直处于内战,根本无暇灭蝗。面对以几何数量增长的蝗虫,巨额的杀虫剂采购成本与洒药飞机等设备都成为非洲受灾国难以承受的负担。非洲的农业生态体系中丝毫没有对蝗虫的生态自我调节力量,而且东非广泛分布的单一种植农业生态对病虫害的抵御力格外羸弱,不要说穷凶极“饿”的蝗虫,异常的气象与一般虫害都可能酿成重大危机。

对肯尼亚来说这是70年来最严重的灾害,数亿只蝗虫从索马里和埃塞俄比亚涌入了这个东非国家。在肯尼亚东北部,一个特别大的蝗虫群甚至达到了60公里长,40公里宽。联合国称,当三月份降雨到来并在该地区的大部分地区带来新的植被时,速生蝗虫的数量还可能增长500倍。

(摘编自澎湃新闻《非洲之难:从沙漠蝗灾说起》2020年3月)

材料三:

肯尼亚曾经是英国殖民地,这里的农业发展根本不是根据当地人的利益来决定的,完全是为了考虑它能给帝国的整体发展做出什么贡献。首先,白人殖民者不择手段圈地,从侵占土地开始,就想使用廉价的当地劳动力发展由自己掌控的大型种植园,尤其是单一种植经济作物如咖啡、剑麻和玉米。19世纪后半期,大英帝国最主要的咖啡种植中心斯里兰卡遭遇了咖啡叶病,咖啡产量严重下降,只剩原来的五分之一。于是从1907年开始,英国在肯尼亚大力推广咖啡种植。到1922年,肯尼亚有700个以上的庄园种植了咖啡。此外,肯尼亚还大规模种植用来出口其他非洲殖民地的玉米。这种单一种植景观的扩大,意味着极为脆弱的生态体系,对自然异动的承受力也大大降低。

(摘编自澎湃新闻《“环境正义”:理解第三世界环境史的一把钥匙》2020年3月)

1.下列对“生态贫困”相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.面对全球生态环境持续恶化,解决全球生态贫困问题,对于构建人类命运共同体和实现人类幸福美好生活的愿望十分重要。 |

| B.生态贫需求是人生存与发展的基本物质前提,当基本生态需求无法满足或被严重抑制时,人的生活就会陷入贫困状态。 |

| C.当新鲜空气、干净的水、完备的公共设施和服务等生态需求无法满足或被严重抑制时,人的生活就会陷入贫困状态。 |

| D.只有社会制度的公平公正才能保障人们平等地获得生态福利,并维护自身的生态权益,从而惩戒随意转移环境问题的行为。 |

| A.生态贫困从本质上讲,是人与自然、人与人、社会与自然关系异化的客观结果,生态贫困问题正成为人类社会发展道路上的新“陷阱”。 |

| B.面对以几何数量增长的蝗虫,扑杀的巨额成本与设备都成为非洲受灾国难以承受的负担,致使蝗虫种群得以扩大和大范围迁徙。 |

| C.肯尼亚作为曾经的英国殖民地,它的农业发展根本不由当地人的利益来决定,完全要考虑它给帝国的整体发展做出的贡献。 |

| D.三则材料都与生态贫困有关,材料一从理论上阐述了生态贫困的多维原因,材料二和三以具体例子来展现生态贫困问题。 |

材料一:

宇宙浩淼无垠,人类对宇宙的探索欲也是无限的,在2020年人类的四国火星计划中,中国、美国、俄罗斯、阿联酋都将开展火星探索任务,搜索火星的大气和土壤,以寻找火星上的生命存在迹象。

四国中,阿联酋是一个探索太空的新星,他们的航天局于2014年才正式成立,航天经验仅限于一些绕地球轨道运行的观测和通信卫星,因为对航天的经验非常少,所以他们的火星探索任务,这颗名为“火星号”的卫星,抱着的是只是希望成功的念头,在四个国家中,阿联酋大概是成功性最低的一个。

而自从1984年以来,就没有成功执行过一次行星间飞行任务的俄罗斯,成功率同样堪忧。俄罗斯航天局开展的火星计划,是与欧洲航天局合作的,使用的是俄罗斯制造的着陆器,欧洲制造的漫游车,用这种着陆器把漫游车送上火星,是有一定挑战性的。

有航天专家就指出,俄罗斯制造的着陆器是是令人担忧的。且欧洲航天局也承认,这个任务是否能发射都存在疑问,因为降落过程中使用的降落伞,在高空试验中出了问题。

经验丰富的美国,则是成功率较高的。他们这一次火星任务使用的,是与钚动力的“好奇”号大致相同的漫游车设计,重复自己的成功过程,这样小心翼翼,倒是不容易出差错。然而“好奇”号从2012年以来, 一直都在Gale火山口附近徘徊,没能取得什么巨大成果。

这一次美国的“火星2020”号比起“好奇”号,只是多带了一套科学仪器,凭借的是一个假设,假设数十亿年前,火星更加温暖湿润,生命可能就起源于那时,想要借这套科学仪器寻找古代宜居环境的证据,并寻找在其中生活的任何微生物的化学特征,就显得不那么靠谱了。

我国在2011年首次向火星发射探测器的尝试,以失败告终,归纳问题发现是运载它的俄罗斯火箭,无法脱离地球轨道。但如今,我国长征五号发射成功,代表的是我国航天取得的巨大进展,这一次也将使用我国自己的长征火箭进行尝试,发射的成功性就已经可以得到比较大的保障了。

同时,我国这一次开展的火星任务,将使用轨道飞行器和小型漫游车来寻找生命迹象。在漫游车上装的探地雷达,正是我国这一次火星计划的秘密装备。目前有关这项任务的技术细节很少,但可以知道航天人员对探索火星动力十足。且漫游车装有的探地雷达的探测深度,应该比同类雷达要深得多,可以达到一百米。

用探地雷达探索火星地表下的秘密,这就是我国2020年火星计划的重要计划,这与我国航天人员转换思路是离不开的。在2019年月背降落就已经是开创性思维了,这一次探索火星地表下的秘密,很可能再次取得成果。

美国航天专家因而评论道,中国人在航天取得的成就,已经清楚地展示了技术能力和星际导航能力。

(节选自李昕《2020年四国火星计划》《强国新闻》2020.1.14)

材料二:

有一句话叫作“运载火箭的能力有多大,中国航天的舞台就有多大”。长征五号是我国推力最大的新一代运载火箭,起飞推力超过1000吨,运载能力接近25吨,使我国现役火箭的运载能力提升了2.5倍。首次采用了5米直径箭体结构,全长约57米,起飞重量的870吨,比其他长征系列运载火箭的体型大得多,也因此有了“胖五”的称呼。

不同于目前常规火箭使用的化学燃料,“胖五”的燃料大部分是零下183℃的液氧和零下253℃的液氢——这已经接近低温的极限,所以又被称为“冰箭”。

而“胖五”的动力心脏——大推力氢氧发动机和液氧煤油发动机都是全新研制的。氢氧发动机燃烧液氢和液氧,不仅环保无污染,也是火箭发动机技术发展的趋势之一,120吨液氧煤油发动机单台的推力是目前中国火箭发动机中推力最大的。

我国火星探测任务“天问一号”将一次性发射完成火星环绕、着陆和巡视三项任务,因此,我国的火星探测器是由环绕器、着陆器和巡视器(又叫火星车)组成,重量达到5吨左右。

探火任务需要直接将这个5吨重的探测器直接送入地火转移轨道,需要让探测器获得超过11.2千米/秒的第二宇宙速度,让它可以完全摆脱地球引力,去往太阳系内的其他行星或者小行星。想要获得这个初始速度,就需要火箭发射能量足够大,目前只有长征五号能够做到。

“胖五”寄托了几代航天人的梦想和夙愿。1986年,长征五号运载火箭的设计论证工作开始。2006年10月,长征五号一代运载火箭正式立项,中国航天人攻克了无数的技术难关,

2016年,“胖五”首飞成功,大幅提升了我国自主进入空间的能力,把中国火箭送入包括美国和俄罗斯在内的世界主流火箭阵营。

2017年,长征五号遥二任务发射失利;2019年底,重整行囊的“胖五”再次出发,成功将实践二十号卫星送入太空,实现了时隔908天的圆满回归。

(节选自崔霞 王世玉 徐静 陶嘉树《“胖五”再出征!为什么“探火”任务非“胖五”莫属》《新闻中心》2020.7.17)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.人类对宇宙的探索是无限的,2020年世界上就有四个国家将开展火星探索任务,希望寻找火星上的生命存在迹象。 |

| B.在历次探火中,阿联酋的成功概率最低,因为阿联酋没有航天探索经验,与之相比,我国的探火成功概率会比他高。 |

| C.俄罗斯用自己的漫游车将着陆器送上火星具有挑战性,我国首次向火星发射探测器以失败告终就是很好的证明。 |

| D.美国虽然航天探索经验丰富,行事谨慎,但是一直没能取得什么巨大成果,所以这一次美国的“探火”显得不靠谱。 |

| A.航天探索需要雄厚的资金支持和必须的人力资源,需要丰富的实践经验,只靠勇气和理论知识是不够的。 |

| B.有的航天专家对俄罗斯制造的着陆器动力不足感到担忧,欧洲航天局对这次发射是否能成功也存有疑问。 |

| C.美国有探索火星的经验,为这次火星探索奠定了一定的基础,但这也不能确保此次探火任务的万无一失。 |

| D.我国探火思路与他国不同,这次使用长征五号运载火箭,在漫游车上搭载探地雷达,很可能再次取得成果。 |

| A.一个探索太空的新星,其航天局六年前才正式成立。 |

| B.1984年以来从未成功执行过一次行星间飞行任务。 |

| C.用一套科学仪器,寻找火星上古代宜居环境的证据。 |

| D.一次性发射完成火星环绕、着陆和巡视三项任务。 |

5.请简要梳理材料二的行文脉络。

材料一:

1924年,蔡元培先生在法国邀请巴黎大学的教授欧乐吃中餐。欧乐看到桌子上摆放着中国的餐具,就对蔡元培说:“你们中国人用筷子而不用刀叉,不大方便吧?”蔡先生则笑着回答:“其实三千多年前,我们的祖先也是用刀叉的。但后来觉得刀啊叉啊的都可以当作杀人的武器,吃饭用不够文雅。你知道我们中国人是热爱和平的嘛,所以从商朝开始,就用箸,也就是筷子夹菜了。”蔡元培将小小的一双筷子与和平事业挂钩,这样的论断很独到。

筷子原先叫作“箸”:上面是竹字头,因为筷子大多是用竹子、木头做的;下面的者字,表读音。直到今天,日语中的筷子仍然写作“箸”,可在汉语中“箸”却变成了“筷”。这是为什么呢?据说这跟古代江南水乡的民俗有关。“箸”和单人旁的“住”同音,而单人旁的“住”有停止的意思。水乡的渔民最怕的就是船停滞不前,听到“住”字就紧张,连夹菜的“箸”也一并讨厌起来。再说了,“箸”与“蛀虫”的“蛀”也是同音,船要是被虫蛀,就会漏水,十分危险。为了图个吉利,干脆将“箸”改称“筷子”,“筷”与“快速”的“快”同音,渔民们都希望船能跑得快些。

(摘编自李晓愚《从“箸”到“筷”》)

材料二:

汉族用筷禁忌很多,大致说来与死亡相关的有两个。一为三长两短,指的是在多人共同用餐时,使用了长短不齐的筷子。这种做法代表死亡,是不吉利的。因为过去中国人死后装进棺材,棺材由前后两块短木板和两旁加底部三块长木板组成,正好是三长两短。二为当众上香,指的是盛饭时为了方便省事,把一副筷子插在饭中,这被视同给死人上香。中国自古有以食品祭祖的风俗,祭祖时,考虑到死人灵魂出窍,用筷不便,所以在祭品的碗盆上面竖插筷子。

一个民族往往形成有别于其他民族的生产、生活方式,并在此基础上形成属于自己对待死亡的态度和智慧。在中国的原始宗教中,中国人关于死亡的思考总是与自然或自然现象相联系。虽然生和死都是自然现象,是无法抗拒的自然规律。但由于死亡的神秘性、不可逆性、不可知性及宗教理论对死后世界的恐怖渲染,使人们总是对死亡充满了一种本能的恐惧,以致在生活中忌讳让人联想到死及与死亡相关联的事物,于是在中国产生了用筷时这两大禁忌。

而日本人深受无常观的影响,崇尚瞬间美和消亡美。樱花和武士道就是日本传统文化的两大象征。一般来说,人们总是在逃避着死亡,而武士道却要直面死亡,思考怎样去死,去实现死亡瞬间散发的美学价值。这种美学意义上的死亡,被日本人赞誉为落花之美。樱花是日本的国花,隐于叶下,凋零有期,遇有风吹瞬间飘落,这展示了一种生命的价值。如此从美学意义上理解死亡的日本人视筷子为生命之杖。在日本新生婴儿出生后百天时,要举行一项仪式,摆上可爱的小碗和一双用白木做的小筷子等,并向神灵供奉红豆饭及一条完整的鲤鱼,祝愿孩子健康成长,一生丰衣足食。而且还要到神社去参拜,这时神社会送给参拜者一双“初食筷”,寓含孩子一生受神灵的保佑之意。而在日本人的葬礼中,不可或缺的一个环节是由死者的子女用绑着脱脂棉的筷子沾水,去擦死者的双唇,意思是让死者享用人间最后一滴水。可以说,筷子伴随了日本人的生与死。

可见,筷子虽小,却承载着深厚的民族文化。通过民俗文化中用筷礼仪的对比分析,可以深入了解同为东亚文化圈中的中日文化的差异,特别是生死观的差异。

(摘编自王松华《从筷子使用礼仪看中日文化差异》)

材料三:

中国人使用的两根筷子,长度相同,上方下圆,一阴一阳,使用时一静一动,相互配合。筷子文化体现的是综合思维,兼顾天时、地利、人和,提倡中庸之道,重视人际关系,重视群体,德治和价值理性突出。

印度人、阿拉伯人都喜欢通过自身来亲证自然,这与中国有显著的区别。他们亲证自然与其饮食方式有关,他们吃饭用手抓,不管是什么样的饭,都要用一个大盘子各样都盛一点,然后用手指抓到嘴里吃。

西方人在16世纪以后吃东西多用刀叉,在这以前大概也是用手抓。几乎在用刀叉吃饭的同时,西方形成了工业革命的高潮。我们通过刀叉,可以非常形象地看到西方人思维方式形成的过程。拿过一块肉来用刀子把它切开,切割的过程就与思维方式有关系。从16世纪以后,西方人把古希腊哲学家的逻辑思维开掘出来,加以发展,形成了非常发达的分析思维。

可见,中国文化的筷子代表了一种综合思维方式,它所产生的是发达的人文精神;用手指代表的是印度文化和阿拉伯国家的伊斯兰文化,亲证自然,创造出来的是辩证思维,结果宗教精神特别发达;用刀又吃饭的西方人,使用的是分析的逻辑的思维方式,这种思维方式产生的结果是分割自然,因此自然科学、科学精神特别发达。今天我们应该把三大文化融为一体,也用筷子,也用手指,也用刀叉,然后把它们有机地统一起来。

(摘编自蔡德贵《筷子、手指和刀叉:三种饮食方式背后的文化》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.中国汉字从“箸”到“筷”,古代江南水乡的民俗起了关键的作用,这直接反映了语言的变化具有自下而上的规律。 |

| B.日本民族具有悲叹落花之美的文化传统,日本文化深受生命无常的影响,樱花成为日本的国花,根本原因也是如此。 |

| C.材料二所说的汉族用筷禁忌与日本人对筷子的感情,体现了中日文化中生死观的差异,与材料一展现的中西文化差异类似。 |

| D.材料三可以从宏观上解释材料一与材料二中的文化现象,也可以从理论高度解答欧乐教授对于中国人不使用刀叉的疑问。 |

| A.蔡元培解读筷子和刀叉的论断之所以很独到,是因为他从中解读出了中华文化爱好和平的内涵,同时暗示西方文化不文雅。 |

| B.汉族中三长两短与当众上香的用筷禁忌,反映出来的是人们对于死亡的恐惧。 |

| C.日语中的筷子仍然写作“箸”,反映了崇尚瞬间美和消亡美的日本文化较少关注口彩,而能直面死亡,渴望实现死亡的美学价值。 |

| D.中国人祭祖时在祭品的碗盆上面竖插筷子,与日本人在葬礼中用筷子蘸水擦拭死者双唇,同样体现了对死者的尊重和纪念。 |

| A.一个人的思维方式决定了他的行为方式。 |

| B.一个人的思维方式决定了他的精神品质。 |

| C.一个人的行为方式决定了他的思维方式。 |

| D.一个人的精神品质决定了他的思维方式。 |

5.应该坚持我们的人文文化传统,还是应该积极拥抱其他文化?请结合材料谈谈你的看法。

材料一

城市作为一种复杂的社会生态系统,自其形成以来便持续遭受着来自外界以及自身的各种扰动。这些扰动不仅包括能源短缺、空气污染等社会问题,还包括洪涝、地震、台风等自然灾害,以及疾病传播、交通或通信系统瘫痪等重大人为灾难。这些扰动因素不仅具有极大的不确定性,而且无法完全避免,严重制约着城市的生存与可持续发展。

2002年,倡导地区可持续发展国际理事会(ICLEI)在联合国可持续发展全球峰会上将“韧性”的概念引入城市建设与防灾减灾领域,有关韧性城市(又译作“弹性城市”)的学术研究便应运而生。通常认为,韧性城市应该具备以下特点:做好应对、化解重大突发性风险的准备;有效减少灾害发生时的经济损失和人员伤亡;有效维持城市系统基本运转;快速恢复生产生活秩序。韧性城市理念主张以“预防——减缓——适应”的态度应对各种不确定性风险,强调接受挑战,最大限度地降低各种突发灾害对城市生活的影响。而海绵城市建设仅仅是韧性城市建设的一部分,为了实现城市可持续发展,还应当从更高层面的韧性城市理念出发,寻找应对城市各种突发风险的思路。

(摘编自孙浩等的相关文章)

材料二

建设韧性城市除了强化城市系统应对各种不确定性风险的自我调适能力,还应注重从突发灾害中汲取经验,增强学习能力,研制新的应对策略,提升变消极因素为积极机遇的转化能力。2012年10月,飓风“桑迪”袭击了美国,灾后重建工作组为受灾地区的韧性城市建设提出了69项建议,其中包括升级改造电网、重新规划燃料供应链、加强无线网络建设、提高防洪建筑标准等诸多方面。

韧性城市建设,在提高城市安全水平和居民生活品质的同时,也为经济发展注入了活力。

2013年,洛克菲勒基金会启动了“全球100韧性城市”项目。不过,每座城市在自然环境、社会结构、经济生活等方面差异显著,这就决定了很难为韧性城市的建设建立统一的发展模板。各城市应根据自身特点,从工程韧性、社会韧性、生态韧性、经济韧性等维度制定不同的韧性发展策略。

位处中国西部干燥多风地区的银川市,通过湖泊湿地保护、小微公园打造、城市绿化廊道建设,以及在城市周围大面积种植耐旱沙植物用以保持水土、防风固沙,极大提升了城市自身的生态韧性。

(摘编自梁宏飞等的相关文章)

材料三

联合国减灾署于2012年发布了“让城市更具韧性十大指标体系”,其中包括维护、更新并向公众公开与提升抗灾能力相关的数据。比如某公园举办大型游园活动,主办单位可向城市数据管理部门提出申请,城市数据管理部门应整合公交地铁到站刷卡人数、公园电子门票刷卡人数、公园周边汽车停靠数量等大数据并进行云计算,然后在各大社交平台实时发布活动中心区域及周边区域人员流动轨迹和游客数量变化,为个人安全出行以及主办单位预判风险、保障活动顺利进行提供参考。建立城市信息交互机制,通过大数据、云计算,可以为城市应对气候变化、生态过载、环境污染、疾病传播、经济结构局部失衡等风险提供数据支撑和解决问题的思路。

2016年联合国公布的《新城市议程》提出,城市发展的愿景是“可以在韧性和永续的城市和人类社区定居、生产,提高所有人的生活质量并促进繁荣”。伴随着科技进步,信息通信技术在城市灾害防治、危机应对和应急管理中逐渐成为重要的技术支撑。完善城市综合管理数据库,增强信息和数据处理能力,促进现代信息技术与城市管理服务融合,提高韧性城市管理和服务体系的智能化,可以让城市生活更安全、更健康、更有活力。

(摘编自周利敏等的相关文章)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.供电系统严重受损、持续暴雨市区内涝、网络故障通讯中断、建桥修路车辆绕行等都属于城市突发扰动因素。 |

| B.由于重大突发风险无法完全避免因而有必要开展韧性城市研究,有关它的学术研究主要集中在城市建设与防灾减灾领域。 |

| C.地震频发城市应注重提升工程韧性和社会韧性,干旱多风沙的城市应注重提升自身的生态韧性。 |

| D.建立城市信息交互机制,可为城市应对多种风险提供数据支撑和解决问题的思路,使之更安全、健康、有活力。 |

| A.建设韧性城市的目的是消除各种突发灾害对于城市生活的影响,此外要提升城市吸水性和蓄积水再利用能力。 |

| B.韧性城市建设应从以往的突发灾害中汲取经验,灾后韧性城市建设应当以增强经济韧性为中心。 |

| C.大型活动主办单位应整合大数据,实时发布人员流动轨迹和人员流动量,保障活动安全进行。 |

| D.韧性城市能提高居民生活质量,促进经济繁荣,也符合联合国发布的城市发展愿景。 |

材料一:

当代中国处于多重语境叠合下。一方面,高速运转的交通轨道让人与人之间的地理距离缩短,各种智能终端和新媒介让当代人拥有了更便捷的信息交流平台,精英文化与大众文化之间的壁垒逐步被打破,文化产业飞速发展,我们进入文化经济时代。另一方面,新技术革命促进生产力革新的同时,也影响着当代人的思维和交往形式。在当代社会的生产力结构和生产关系结构中,科学技术要素不断发展与攀升,带来高速发展的经济、“理性”的膨胀,物质与精神、生存与价值之间的不平衡关系。从人的自由和真正解放的角度看,我们更需要从美学的视角出发去寻找解决方式。

追溯中国的美育精神,从古代孔子的“礼乐教化”观念和“中和美育论”,到作为现代性话语的“美育”在“五四”时期被引入;从王国维“美育即情育”,到蔡元培“以美育代宗教”的呼号,审美文化一直是中华民族的强大文化力量和治理方式。

在西方,“美育”一直是现代性的重要议题。席勒1793年的《审美教育书简》是从审美批判角度分析现代性的第一部美育文献。他以康德美学的概念阐释美育,创造了一种审美乌托邦:“在力的可怕王国和法则的神圣王国之间,审美创造活动不知不觉地建立起第三个王国,即游戏和假象的王国。在这个王国里,审美的创造冲动给人卸去了一切关系的枷锁,使人摆脱了一切被称为强制的东西,不论这些东西是物质的,还是道德的。”

当代中国的经济体系中,文化产业的产值在国民经济中占比不断上升。国家统计局2019年发布的《新中国成立70周年经济社会发展成就报告》显示,我国文化投资和消费水平呈现出明显提高的态势,审美愉悦变成一条工业化的五彩的流水线。在国家层面上,美育被重新提到了与“德智体”教育同等的地位,“文化治理”成为热词。各种智能终端和新媒体不仅重塑了文艺生产的基础,改变了文艺生产方式,也改变了当代人的情感和进行人际交流的形式,影响着当代人的审美习性。这种变革不仅提供了新的工具、载体,也深入不同群体、不同阶层的生活常态之中。审美文化与审美活动在新的环境——诸如博物馆、图书馆、艺术展、电影院等场馆乃至于微博、知乎、豆瓣、抖音等文化和音影社区中,文本、形象、人工制品、技术和人产生了新的相互关系。诸如此类的社交媒体、传播媒介饱含着大众的情感冲动,成为人们实现审美与情感交流的重要场域。

但这种基于分享的价值基础已广泛深入我们生活的文化传播、审美传播的场馆和媒介中,是否能避免单向输入和输出,避免个体审美自主权丧失,建立真正的整体性审美体验和一种基于共情的审美交流与人际交往,仍然是值得反思的问题。托尼•本尼特在《文化、治理与社会》中指出,文化转向使文化领域和社会相互关联、相互渗透,以至于二者有可能在事实上变得不可区分。

事实上,在文化经济时代,重建人性的共同价值,建立审美与价值的共同体,审美教育是其中的重要环节。需要指出的是,当代的审美教育并不能等同于艺术教育,其培养的不是“品位”和“鉴赏力”,也不是艺术的技艺,而是以人的整体性和自由为旨归,通过情感教育,以审美意识形态为媒介进行审美交流,达到日常经验与审美经验的融合,以此对抗异化的生产模式和现实生活。当代的审美教育在人与世界的关系上,强调超越主客对立而达到真正的认识和存在;在人与自然的关系上,超越征服自然、利用自然的阶段,强调从与自然的对话中得到审美体验,达到天人合一;在人与人的关系上,超越现实的和利益关涉的社会关系,强调通过同情共感与他人“对话”,达到真正的交往与理解。

(高晓芳《文化经济时代更需要审美教育》,有删改)

材料二:

在当代社会,短视频平台把艺术创作的门槛极大地降低了,同时短视频的艺术表达又具有形式化和普遍性,成为一种新兴文化的基础,为个体艺术创造力的普遍实现提供了物质基础和条件。但是,在文化经济时代,“人人都是艺术家”仅仅在一般层面上实现是不够的。对于现代社会生活而言,情感结构的直播实现并不等于人的生存意义的真正实现,建立在充满爱意、信任和同理心基础上的艺术表达才真正具有唤醒人心和改变世界的力量。因此,具有爱心和伦理价值的情感及其艺术表达,才能产生当代意义上的审美教育,实现审美解放和审美的革命功效。

在人人都可以进行艺术表演和艺术传播的时代,审美活动的关键意义在于个体自身在人类学意义上的自我实现,也就是个体从历史和现实的必然性中获得审美经验的完整性。在这个意义上,抖音短视频作为一个公共的文化交流平台,只是提供了实现这个目标的物质基础,这一目标的真正实现还有待个体的创造性发挥以及社会文化机制的积极作用。

(王杰《审美教育的当代问题及其出路》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.当代中国,各种智能终端和新媒介让当代人拥有了更便捷的信息交流平台,精英文化逐步被大众文化取代,文化产业飞速发展,我们进入文化经济时代。 |

| B.中国的美育精神向上可以追溯到春秋时期,向下一直延续到“五四”时期,审美文化一直是中华民族的强大文化力量和治理方式。 |

| C.2019年发布的《新中国成立70周年经济社会发展成就报告》显示,因为我国文化投资和消费水平呈现出明显提高的态势,审美愉悦变成一条工业化的五彩的流水线。 |

| D.当代的审美教育在人与世界的关系上,强调主客对立而达到真正的认识和存在;在人与自然的关系上,强调从与自然的对话中得到审美体验,达到天人合一。 |

| A.席勒的审美理论认为审美的创造冲动给人卸去了一切关系的枷锁,使人摆脱了物质层面与道德层面的一切束缚,这是一种理想化的观点。 |

| B.审美教育必须避免单向输入和输出,避免个体审美自主权丧失,建立真正的整体性审美体验和一种基于共情的审美交流与人际交往。 |

| C.审美教育必须以人的整体性和自由为出发点,通过情感教育,以审美意识形态为媒介进行审美交流,达到日常经验与审美经验的融合。 |

| D.在文化经济时代,“人人都是艺术家”,人人都可以进行艺术表演和艺术传播为个体自身在人类学意义上的自我实现提供了物质基础。 |

| A.小丽通过艺术培训,考入清华美院 |

| B.金山银山不如绿水青山 |

| C.青山一道同云雨,明月何曾是两乡 |

| D.太平世界,环球同此凉热 |

5.请简要梳理材料一的行文脉络。

材料一:

早在春秋时代,诸子百家等典籍就已有许多关于工匠精神的阐述,例如“止于至善”(《大学》)、“如切如磋,如琢如磨”(《诗经》)。道家经典《庄子》一书中,更是为我们描绘了匠石、庖丁、承蜩者等一系列能工巧匠的形象。在中国传统文化影响下的古代工匠群体,形成了以“技以载道”“道技合一”“亲民爱物”为特色的工匠文化。

在中国传统文化中,工匠精神不仅是指工匠们对待自身职业的态度,同时也是一种“技以载道”的职业情怀以及“道技合一”的技艺境界。《寓林折枝》记载了关于工匠工师翰的故事。工师翰为齐桓公修建宫殿,借机向齐桓公进言:“国家和宫殿一样,人才就好比宫殿的柱子,如果奸臣当道,那国家就有倾塌的危险了。”齐桓公听后罢免奸臣,招贤才管仲而任之。可见,在古人眼中,工匠不仅技艺精湛,而且还具有强烈的社会责任感和济世情怀。

清代思想家魏源说“技可近乎道,艺可通乎神”,王阳明所讲的“知行合一”,也强调人们应当把工作当成一种“致良知”的修行。在传统文化中,世俗的事务超越了器物的层面,被赋予更多精神的意义,这正是中国工匠文化中“道技合一”的传统。

“亲民爱物”则是中国工匠文化的另外一大特色。其中“亲民”主要源于儒家仁爱亲民的思想,由此形成了“贾而儒行”的中华民族儒商文化。“爱物”则更多源于“万物一体”“天人合一”的道家文化。《考工记》中说:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”体现了匠人在制作过程中,只有天、地、人、物四者和谐统一,才能制造出精美的物品。

(摘编自张保文《工匠精神》)

材料二:

我国自古就有尊崇和弘扬工匠精神的优良传统,形成了“尚巧工”的社会氛围。新中国成立以来,无论是“两弹一星”,还是高铁、大飞机等的设计与制造,都离不开工匠精神,都展现出我们对工匠精神的继承与发扬。

我国制造业大而不强,加快建设制造强国,关键在于提高创新能力,而工匠精神是助推创新的重要动力。工匠精神不是因循守旧、拘泥一格的“匠气”,而是在坚守中追求突破、实现创新。把工匠精神融入生产制造的每一个环节,敬畏职业、追求完美,才有可能实现突破创新。

品牌是企业走向世界的通行证,也是国家竞争力的重要体现、国家形象的亮丽名片。我国品牌在国际上真正叫得响的还不多,这与我国作为世界第二大经济体、第一制造业大国的地位很不相称。提升品牌形象,要求把工匠精神融入设计、生产、经营的每一个环节,做到精雕细琢、追求完美,实现产品从“重量”到“重质”的提升,打造更多享誉世界的中国品牌,建设品牌强国。

我国虽然有“尚巧工”的传统,但技能人才在传统社会一直得不到应有的重视。2019年9月,习近平总书记对我国选手在世界技能大赛取得佳绩作出重要指示,强调:“劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础,对推动经济高质量发展具有重要作用。”这就要求我们倡导尊崇工匠精神的社会风尚,为弘扬工匠精神营造良好社会氛围。

(摘编自陈昊武《在新时代大力弘扬工匠精神》)

材料三:

湖北省文联主席熊召政说,培育精益求精的工匠精神,同样适用于文化领域。这句话具有很强的现实针对性。环视文化市场,一方面,百花齐放,佳作迭出;另一方面,虽然每年都有海量文学作品出版,上万集电视剧播出,数百部电影上映,但仍存在着有数量缺质量的现象。浮躁之气、“将就”之风,不仅对文化产品造成了浪费和伤害,更是对整个社会精神生活的一种伤害。要解决这些问题,文艺工作者必须从“心”做起,坚守艺术理想,弘扬“工匠精神”,笃定恒心,才能创作出更多叫好又叫座的文艺作品。

“工匠精神”,其核心在于“精益求精”,对文艺工作者来说,“工匠精神”就是对“思想精深、艺术精湛、制作精良”的不懈追求。柳青在皇甫村蹲点14年,深入了解农民生活,才创作出鸿篇巨制《创业史》;海明威的《老人与海》先后修改200多次。古往今来,文艺精品无不是厚积薄发、千锤百炼的结晶。

而今,时代呼唤重拾“工匠精神”,文艺工作者责任重大,责无旁贷。希望我们的文艺工作者“铁肩担道义,妙手著文章”,领风气之先,塑“工匠精神”,讲好中国故事,传播好中国声音,阐发好中国精神,凝聚起中国力量,创作出更多为人民喜闻乐见的文艺精品。

(摘编自刘泉《文艺也应弘扬“工匠精神”》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.《大学》《诗经》中都有对工匠精神的阐述,并具体介绍了“技以载道”“道技合一”等工匠文化。 |

| B.我国制造业只有打破“尚巧工”的传统,破除因循守旧、拘泥一格的“匠气”,才有可能突破创新。 |

| C.文艺领域的浮躁之气、“将就”之风,使得文化市场上大部分文艺作品粗制滥造,造成了极大的浪费。 |

| D.时代呼唤文艺工作者重拾“工匠精神”,从“心”做起,厚积薄发,千锤百炼,创作出更多文艺精品。 |

| A.《寓林折枝》中工师翰进言齐桓公的故事以及王阳明“知行合一”的思想,都体现了中国古代工匠“技以载道”的职业情怀。 |

| B.“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”,这句话说明要制造出一件精良的器物必须具备多个条件。 |

| C.技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础,国家对技能人才的重视,将推动全社会形成尊崇工匠精神的时代风尚。 |

| D.柳青蹲点皇甫村14年,深入了解农民生活,才创作出《创业史》,这说明文艺工作者要创作出文艺精品也必须弘扬工匠精神。 |