大自然曾于千万年前做出过一项规定,至今仍一直在坚持不懈地执行当中:任谁都不可以长生不老。为了弥补死亡带来的缺憾,大自然给予所有生物另外一项权利——繁殖,并推出有性繁殖和无性繁殖两种形式。其中的无性繁殖,就是我们所说的“克隆”。以自我克隆的方式进行的繁衍不涉及任何基因交换,母体是什么样子,生出来的孩子也是什么样子。它们对“直系血亲和三代以内的旁系血亲不得结婚”这类法律条文完全置之不理,是一种独立的“自己嫁给自己”的繁殖方式。

克隆在动物界比较少见,但并不是没有。一些“档次”比较低的动物,如腔肠动物、软体动物等就自觉放弃了有性繁殖,而选择最为直接,也最为到位的二裂、多裂、断裂等自我复制的方式来繁衍后代。

除了它们之外,还有些动物也不需要通过“高科技手段”就可以进行自我复制,比如蚜虫。蚜虫在一些未经历农药洗礼的“纯绿色蔬菜”和棉花叶子上比较常见。这种虫子个头很小,但数量极多,经常密密麻麻地爬满菜叶和棉叶的背面,在我国北方又被称为“腻虫”。它们既可以进行有性繁殖,又可以在条件不具备的情况下进行无性繁殖。如每年11月正是雌雄蚜虫交配的高峰期,如果碰巧在雌蚜方圆几分米的距离内找不到雄蚜,这些伟大的母亲就会开始一项了不起的工程:无性繁殖,克隆自身。

令人瞠目结舌的是,雌蚜虫克隆的速度和数量都相当惊人。我国昆虫学家朱弘复教授计算了一下:在北京,一只雌棉蚜自6月中旬到11月中旬的150天中,假定它克隆的后代全部都能存活,并且能正常繁殖,经过10代克隆,能繁殖出6.7×1020只子孙。直观点说,如果一只棉蚜的大小约1平方毫米,那么一只棉蚜在一年内克隆出的后代就可以在整个中国版图上平铺60层。倘若让这些蚜虫头尾相接,可以从地球到太阳排350万个来回。好在蚜虫也有天敌,最终没能统治地球。但不可否认,因为有了自我克隆这项特殊的本领,就繁殖而言,蚜虫是动物界毫无疑问的冠军。事实上,蚜虫如此尽心尽力地克隆出一大堆孩子,并非出于本意,而是感染了一种叫作“沃尔巴克氏体”的病菌。感染了这种病菌的雌蚜,到了一定时期,不需要异性伴侣的配合就可以进行“孤雌生殖”。

其实,自我克隆对有的动物而言也不只是繁衍后代这一个目的。在紧急情况下,这也是它自救的法宝。在海洋中生活着一种名为“沙钱”的奇特生物,当它的幼体周围环境发生变化或预感到有危险时,它能够在24小时之内克隆自己的身体,从而实现逃生。克隆后的“沙钱”会形成多个蓓蕾状的胚胎,并发育成新的具有相同基因特征的沙钱幼体,但分离的克隆体比原来的幼体小许多。母体沙钱克隆之后,身体仅为最初的一半大小,而没有危险出现时,这一奇特的现象便不会发生。自我克隆后的沙钱不仅保存了其基因的延续性,也因为身体变小而有效躲避了鱼类的掠食,是一项获得了双重收益的好工程。

在大自然延续物种多样性的努力中,动物的自我克隆毋庸置疑也是它救赎之旅的重要环节。在“先生存,再发展”宗旨的引导下,通过自我克隆这种方法,大自然向我们展开了一幅充满生机的图画,为原本平淡的世界增添了许多色彩。

(摘编自赵建伟《克隆:动物的自我救赎工程》)

1.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )| A.以克隆这种方式进行繁衍,生出来的孩子的形状、大小甚至基因等跟母体一模一样,没有差别。 |

| B.蚜虫既可以进行有性繁殖,又可以进行无性繁殖,其繁殖能力在动物界堪为冠军。 |

| C.蚜虫能够无性繁殖,克隆自身,是因为感染了某种病菌。受感染的蚜虫,每到11月就会自我克隆。 |

| D.克隆是动物自我救赎的一种方式。它合乎“先生存,再发展”的宗旨,能有效地延长动物的生命。 |

| A.自我克隆对动物而言也不单单只是为了繁衍后代,在紧急情况下,它也可以用来自救,保全自己。 |

| B.第4段采用了举例子、列数字的说明方法,写雌蚜虫150天繁殖的后代的具体数量,说明雌蚜虫克隆的速度和数量都相当惊人。 |

| C.本文在说明动物的克隆的过程中,除了平实的讲述之外,还运用了形象生动的语言,使文章富有幽默感,给人以深刻印象。 |

| D.本文逻辑清晰,先引出说明对象——动物的克隆,然后举例具体说明动物克隆的目的,最后在尾段收束全文。 |

相似题推荐

雾霾天气是一种重要的城市气象灾害。大范围雾霾天气主要出现在冷空气较弱和水汽条件较好的大尺度大气环流形势下,近地面低空为静风或微风。由于雾霾天气的湿度较高,水汽较大,雾滴提供了吸附和反应所需的场所,加速了反应性气态污染物向液态颗粒物成分的转化,同时颗粒物也容易作为凝结核加速雾霾的生成,两者相互作用,迅速形成污染。随着冷空气来临,风速增强,雾霾逐渐消散。研究表明,雾霾天气的形成和发展与气象条件关系密切。

一次持续性的雾霾天气过程往往具有显著阶段性特征,是一次持续时间长、阶段性特征明显的雾霾混合性天气。持续性雾霾天气的第一阶段是霾阶段,该阶段PM2.5浓度增加显著,是能见度降低的主要原因;第二阶段是大雾阶段,该阶段迅速增大的相对湿度,是导致能见度下降的重要因素,在持续性大雾天气的静稳条件下,导致PM2.5浓度累积增加;第三阶段,由于北方冷空气的入侵,大雾天气结束。可以看出,雾霾过程能见度的变化和相对湿度、PM2.5浓度、温度、风速的变化具有很好的阶段性对应关系。相对湿度与能见度在整个过程中保持稳定的负相关线性关系。由于温度决定了相对湿度的水平,因此温度与能见度的关系实际上反映了相对湿度与能见度的关系;而从整个过程来看,PM2.5与能见度是明显的非线性关系,在第一阶段PM2.5对能见度影响的速率要明显高于第二阶段,而在第二阶段中,PM2.5对能见度的影响水平几乎保持不变。风速与能见度是正相关的线性关系,从整体上看,风速越大能见度越好,而从风速对能见度影响的线性趋势上看,第一阶段风速对能见度的影响速率要大于第二阶段风速对能见度的影响速率,第三阶段能见度随着风速的增加而迅速增大,反映出风速对雾霾过程能见度的转好有重要的作用。

以北京为例。研究发现:无论是年均水平还是月均水平,霾日都要远远高于雾日,说明霾天气比雾天气对北京的影响更为严重。从月际变化上来看,大雾天气月变化十分明显,更集中于10-12月份;而霾天气在各月差异相对较小,除8-10月份的其他各月均有较多霾天气出现。从空间分布来看,雾霾天气在北京东南及城区发生频率最高、强度最大,北京西北部雾霾发生频率最低、强度最小。城区和东南地区是霾天气影响最为严重的地区,而大雾天气虽然在东南发生频繁,但是大雾强度在城区相对较弱,在城区的西北和西南大雾强度最大。

雾霾天气频繁发生,对城市大气环境、群众健康、交通安全、农业生产等造成的影响日益显著,极易酿成雾霾灾害。研究雾霾气候特征和影响因素是雾霾灾害风险评估的基础性工作,对雾霾防灾减灾和雾霾风险防范具有重要意义。同时,由于大部分严重的雾霾天气一旦形成往往很难消散,此类持续性雾霾天气对城市环境的危害往往尤其严重,并容易带来较强的社会负面影响。2011年,雾霾天气第一次入选中国十大天气气候事件,反映出社会公众对雾霾天气关注程度的进一步提高。

(摘编自《雾霾天气的影响及对策》)

1.下列对于雾霾天气的理解,不正确的一项是( )| A.雾霾天气是一种重要的城市气象灾害,雾霾频繁发生对城市大气环境、群众健康、交通安全、农业生产等影响较大。 |

| B.雾霾天气迅速形成污染的重要环节是反应性气态污染物向液态颗粒物成分的转化和颗粒物作为凝结核加速雾霾生成的相互作用。 |

| C.雾霾天气的大范围出现,主要是在冷空气较弱和水汽条件较好的大尺度大气环流形势下,造成近地面低空为静风或微风。 |

| D.雾霾天气的湿度较高,水汽较大,最后的消散往往受到冷空气入侵的影响,它的形成和发展与气象条件的变化有密切关系。 |

| A.从具有显著的阶段性特征的雾霾天气过程来看,雾霾过程能见度的变化和相对湿度、PM2.5浓度、温度、风速的变化具有很好的阶段性对应关系。 |

| B.在持续时间长的雾霾混合性天气的全过程中,相对湿度、温度与能见度保持稳定的负相关线性关系,风速与雾霾天气能见度是正相关的线性关系。 |

| C.北京的雾霾天气有以下特点:霾日多,雾日少;霾日分散,雾日集中;雾霾天气中,大雾在东南地区发生频繁,但强度在城区相对较弱。 |

| D.在持续性雾霾天气的整个过程中,PM2.5与能见度是明显的非线性关系;在第二阶段,PM2.5对雾霾能见度的影响水平几乎保持不变。 |

| A.尽管雾霾天气在北京东南及城区发生频率最高、强度最大,但是雾天气和霾天气对这些地区的影响却有着明显不同。 |

| B.严重的雾霾天气一旦形成,往往很难消散,对城市环境的危害很大,容易酿成雾霾灾害。 |

| C.频发的雾霾天气极易酿成雾霾灾害,如果对它的气候特征和影响因素进行深入研究,那么,这将对我们开展防霾治霾工作具有重要意义。 |

| D.雾霾天气入选中国十大天气气候事件,体现了民众关注度的提高,也反映出政府关注民生、直面问题的工作态度。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

从经济、社会层面来看,20 世纪 80 年代末期至今的环境问题中全球气候变暖最具意义。

导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的二氧化碳等多种温室气体。除了占总量比74.4%的二氧化碳,氟利昂也会引发气候变暖,还会破坏臭氧层。但和二氧化碳不同的是,氟利昂是地球上本不存在的,在进入 20 世纪以后才由人工合成制造出来的化学物质,它被广泛应用于冰箱、空调、喷雾剂等产品。甲烷则来自动物的粪便、水田、反刍动物以及天然气的开采过程。水蒸气也有温室效应。相反地,森林和海洋则能够吸收大气中的二氧化碳,减缓全球气候变暖。

联合国 IPCC 的报告显示,地表大气平均气温在过去的一百年中上升了 0.3℃~0.6℃。如果气候变暖按照目前的速度继续发展,到 21 世纪末将会上升 2℃~4℃,而全球气候变暖会引发大规模的气象变化,也将实质上降低人们的生活水平。大气中二氧化碳的浓度越高,人们将蒙受的危害就越大。而且,二氧化碳在大气中的存留时间有数十年之久,对未来地球环境也将产生影响,也就是说,气候变暖的危害会波及子孙后代。

(取材于宇泽弘文《社会共通资本》)

材料二:

碳达峰、碳中和首先改变的将是能源产业格局。要实现2060年碳中和的目标,就要大幅发展可再生能源,降低化石能源的比重。目前,我国光伏、风电、水电装机量均已占到全球总装机量的三分之一左右,无论在投入还是规模上都领跑全球。

碳达峰、碳中和还将重构整个制造业,就拿手机产业来说,如果要实现碳中和,负责组装的企业要实现碳中和,为其提供零部件和原材料的环节要实现碳中和,为其提供芯片的企业也要实现碳中和,产业链上的每一个环节都要实现碳中和。这就会让产业链形成一个新的标准。到了2060年,中国实现碳中和,光伏、风能聚集的中西部地区将会成为最主要的能源输出地之一。中西部地区在中国经济版图上的角色,将被重新定义。

(取材于《碳达峰、碳中和,重新定义经济版图》》)

材料三:

数字人民币在促进绿色低碳生活方式养成方面能发挥积极作用。数字人民币具有可编程属性,可加载智能合约用于条件支付,这一优势使得数字人民币格外适用于低碳行为的激励。以美团平台为例,消费者在完成低碳行为后,进入支付环节时将触发数字人民币预置的“碳中和奖励条件”,进而顺利获得数字人民币低碳红包奖励。如此一来,以绿色低碳为目标的支付流程就引导着消费者不断完成绿色低碳任务,从而帮助消费者逐渐养成绿色低碳的生活习惯。

从前期开展数字人民币低碳骑行活动的效果来看,使用数字人民币红包进行激励,能够有效带动消费者低碳出行。公开数据显示,9月起开展的低碳骑行活动吸引了近800万用户参加,其中,近200万用户下载和开立数字人民币个人钱包,累计产生超过4200万绿色骑行公里数。与驾驶普通燃油车相比,同等运量下预计可减少碳排放量约11400吨。

此次再度将数字人民币试点与低碳生活方式相结合,也为接下来数字人民币的推广提供了一个可参考的样板。随着数字人民币试点的纵深开展,数字人民币场景建设不断深化,将数字人民币与绿色低碳结合,成为不少金融机构布局的重点方向。

(取材自2021年12月20日《经济日报》陈果静《数字人民币助力绿色低碳生活》)

材料四:

| A.全球地表大气平均气温在过去的一百年中上升了 0.3℃~0.6℃,预计到了21世纪末,气候变暖将会引发大规模的气象变化。 |

| B.导致全球变暖的温室气体主要是二氧化碳,二氧化碳不仅对当下的人类产生一定的影响,更会遗毒后代。 |

| C.2060年,中国要想实现碳中和的目标,就要大幅发展可再生能源,改变能源产业格局。 |

| D.数字人民币以绿色低碳为目标,激励消费者的低碳行为,能促进人们养成绿色低碳的健康生活方式。 |

| A.2060年,中国实现碳中和,中西部地区将会成为中国经济版图上的主要角色。 |

| B.随着数字人民币场景建设的深化,它赋能绿色低碳发展的功能也将增强。 |

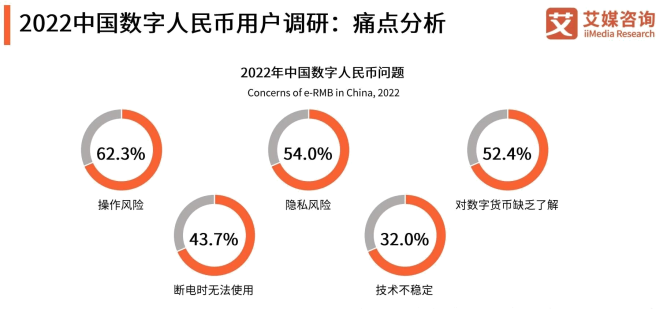

| C.据材料四,2022年中国数字人民币使用中主要痛点是操作、隐私等问题。 |

| D.在数字人民币用户调研中,只有不到半数的受访者了解数字人民币。 |

| A.致力于种植树木的蚂蚁森林等公益项目,能在一定程度上减缓全球气候变暖。 |

| B.2060年,大片的光伏和风力发电景象可能会成为中国中西部地区的旅游景观。 |

| C.美团平台消费者获得数字人民币低碳红包奖励是因为其已经完成预置的低碳行为。 |

| D.警惕风险、完善政策、推广宣传,可以让数字人民币更快融入大众日常生活。 |

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

近年来,极端强降水事件在世界各地呈现趋多、趋强的态势。在我国,夏季是降水最多的季节,尤其是7月,降水最多。至8月下旬,全国多地仍处于主汛期。这期间,全国暴雨天气频频出现,常常给人民群众造成严重的生命伤害和财产损失。

在公众的认知中,“暴雨”常指短暂、急促而猛烈的雨。北魏时期的地理学家郦道元在其著作《水经注》中说:“山之东有滥泉……阴雨无时,以秽物投之,辄能暴雨。”此处的“暴雨”是突然下雨之意。当代作家魏巍所著的小说《东方》中也有这样的语句:“天色不知什么时候阴沉起来,一阵狂风过后,跟着来了一阵暴雨。”此处的“暴雨”更接近气象学中“短时强降水”的概念。在夏季强对流多发之际,经常是硕大的雨点突然而至,让人猝不及防。此时,很多人会脱口而出:“暴雨来啦!快跑!”可见,在日常生活中,人们经常把短时间内下得特别急的雨称为暴雨。

在古代,人们观云相雨主要靠经验,沿用至今的众多气象谚语就是很好的证明。17世纪以后,随着数学和物理学的发展,气象学家们终于抓住了天气预报的“牛鼻子”,即气温、气压、风、湿度、云、降水等气象要素。因此,对这些气象要素的精准观测就成了做好天气预报的先决条件。

测量降水(降水包括液态降水和固态降水,本文只讨论对液态降水——雨的观测)通常使用的工具是雨量计。人们通过雨量计来计算降雨量,从而对雨的大小进行等级划分。降雨量指一段时间内从空中降落到地面的雨水,在不蒸发、不渗透、不流失的情况下,在水平面上积聚的深度,其单位用毫米表示。气象学家借鉴了民间对雨的大小的描述,形成了气象业务中的雨量等级划分,如下表所示。

| 等级 | 时段降雨量 | |

| 12小时降雨量 | 24小时降雨量 | |

| 微量降雨(零星小雨) | 小于0.1 | 小于0.1 |

| 小雨 | 0.1~4.9 | 0.1~9.9 |

| 中雨 | 5.0~14.9 | 10.0~24.9 |

| 大雨 | 15.0~29.9 | 25.0~49.9 |

| 暴雨 | 30.0~69.9 | 50.0~99.9 |

| 大暴雨 | 70.0~139.9 | 100.0~249.9 |

| 特大暴雨 | 大于等于140.0 | 大于等于250.0 |

降雨量等级划分表(单位:毫米)

与公众认知相比,气象学中对雨量的定义要严格得多。12小时内降雨量超过30毫米或24小时超过50毫米才算暴雨。比如,2022年7月某日中午前后,某市市区西部短时间内(不到30分钟)发生了一场急促的降雨(降雨量为15毫米)。市政排水管网压力陡增,许多路面积水严重,甚至出现了地道桥下积水过深而交通中断的情形。

假如气象预报员提前对这次降雨进行预报,他应该会这样发布:“今天,某市区阴有阵雨或雷阵雨,局地有中到大雨。” 公众抱怨这简直就是暴雨,天气预报也太不靠谱了!

对于暴雨,气象预报业务中有没有与民间定义比较接近的指标呢?有。那就是降雨强度,简称雨强。雨强指单位时间内的降雨量,单位是毫米每分或毫米每时,表示降雨的缓急程度。公众对雨的直观感受,比如雨滴的大小、雨滴下落的快慢、降雨的急促程度、雨造成的灾害等,与气象预报业务中雨强的概念关系更紧密。

暴雨预报是一项世界性的难题,这主要是因为暴雨的形成多与中尺度天气系统有关,一般发生在时间和空间都有限的范围内。所以,除了运用集合预报方法,小时雨强也成为预报的重点。因为,在小时雨强很大的情况下,更容易引发局地山洪、泥石流、城市内涝等灾害。

2022年4月,中国气象局启动气象灾害(暴雨)预警信号优化调整工作,建立暴雨预警信号新标准。调整后,各级气象部门将根据本地实际情况增加雷雨大风预警信号,将1小时雨强纳入暴雨预警信号标准。预警信号发布内容将遵循“重点突出、简明扼要、通俗易懂”的原则,使社会公众能通过气象灾害预警信号识预警、辨风险,让防御工作更具有针对性,提升气象灾害防御能力。

(摘自刘浩、赵亮《暴雨,未必是你想的那样》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.文章引用郦道元《水经注》中的话是为了表明“暴雨”指短暂、急促而猛烈的雨。 |

| B.“天上钩钩云,地上雨淋淋”等沿用至今的众多气象谚语证明古人观云相雨主要靠经验。 |

| C.降雨量指一段时间内从空中降落到地面的雨水,在不蒸发、不渗透的情况下,在水平面上积聚的深度,其单位用毫米表示。 |

| D.2023年7月某日,汉台区不到三个小时发生了一场50毫米的降雨,这应为大暴雨。 |

| A.“天气预报不靠谱”,公众这样的抱怨,主要是由于公众认知中的“暴雨”与气象学中定义的“暴雨”不完全一致。 |

| B.暴雨的形成多与中尺度天气系统有关,一般发生在时间和空间都有限的范围内,使得至今暴雨准确预报是难题。 |

| C.在中国气象局启动气象灾害(暴雨)预警信号优化调整工作后,防御工作更具有针对性,气象灾害防御能力得到提升。 |

| D.只有对气温、气压、风、湿度、云、降水等气象要素精准观测,才有可能做好天气预报。 |