阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

全球每年大约会有上千人遇上雪崩,其中约有150人会因此丧生。雪崩还能摧毁大片森林,掩埋房舍,甚至能堵截河流,导致洪灾。同时,它还能引起山体滑坡、泥石流等其它严重的次生灾害。

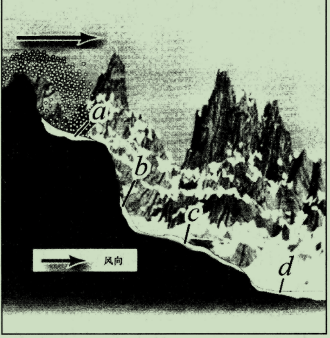

积压在山上任何地方的雪都有移动的可能,但每个地方发生雪崩的风险是不一样的。如果山坡陡峭,雪则不会堆积过厚,很难发生雪崩。地表光滑的地方,雪也不会堆积过多,比如,雪崩很少在有草的山坡上发生。接近峰顶的平地也相对安全,雪会在此积累成厚厚的一层,但它相对稳定,如果其上方发生雪崩则会破坏这种稳定,这就是平坦区域只有在上面的坡上没有过厚积雪的情况下才会安全的原因。最危险的地方是坡度大约在30—40度的地方,这个坡度并不太缓,所以雪不会堆集得过厚,同时,这个坡度又并不太陡,可以保证雪层的相对稳定。

山上的雪层一般相对稳定。如果发生移动,一定是有什么原因恰巧破坏了它的稳定。急剧的升温会引起不稳定。山上较高处的雪融化后,汇成一股水流沿坡而下,水渗透到山下的雪中,会溶解部分同地表接触的雪。这不仅使雪同地表分离并让地表更加润滑。虽然从表面上看并无明显的变化,但此时雪层已经不稳固了。

雪本身也会发生变化。在温度较高时,底层的雪会升华,在升华过程中,水蒸气会沉积为冰,因此部分雪层会从紧密包裹状变成霜状。在霜状雪层中,雪粒间的结合部比其他类型的雪层都要脆弱,所以这时候,雪层已经失去了部分的凝聚力。当你走在上面时,它会吱嘎作响,这是雪变得不再稳固的迹象之一。

如果雪的重量达到一定的极限,就会发生动摇。铺在山坡上的雪受到两种力量的制约:摩擦力和地心引力。摩擦力一般阻止直接同地表接触的雪层的运动,而地心引力却与摩擦力相反,它更喜欢把雪从山坡上“拉”下来。如果雪要保持稳定,那么摩擦力必须克服地心引力。地心引力此刻作用于整体的雪层,雪层增大、地心引力也随之增强。雪层间的凝聚力会让整个深层的雪开始一起移动。结果,移动的雪层越来越大,最后只能彻底崩溃。

当空气经过峰顶,地表的不规则性会引起旋风,旋风夹带着雪在山顶盘旋或是冲下背风的一面,导致背风坡累积更多的雪,这些只是发生在高处的雪地上。尽管此时山下天气依然睛朗,能见度高,然而,滑雪者和登山者却并不知道他们头顶上的积雪已经蠢蠢欲动了。

当雪层处于极不稳定的状态下,一声枪响,或是滑雪而过的呼啸声,人们招呼远处朋友的喊声,树枝忽然折断的劈啪声……都足以引起雪崩。如果雪是干燥和粉状的,开始也许只有少量的雪粒被扰动。它们滚动着,跳跃着,一点点地移动着。然后,就像卡通片中的雪球一样,当滚下山坡的时候,它已经成为一个庞然大物了,雪地此刻已经乱作一团。越来越多的雪加入到洪流之中。这种现象我们叫做“点状释放雪崩”。

不过,这种雪崩与湿雪崩相比,危险性要小一些。湿雪崩的雪呈现块状。湿雪崩通常发生在气温上升时,因表面雪层融化后又渗入到下层雪并重新冻结,形成湿雪层,而因为气温升高,使得新的湿雪层不容易吸附在密度更小的原有冰雪之上,于是向下滑动,从而产生雪崩。湿雪崩重量较大、速度慢、质地密,在其滑落过程中,会带起沿途的树木和岩石,从而产生更大的危害。

许多著名的冬季旅游胜地都有近距离监控设施。在积雪较厚并极有可能发生雪崩的地方还装有可控引爆装置,它利用爆破引发小型的雪崩以防止随后较大雪崩的发生。作为游客,你要牢记当地的安全警示,不要到规定以外的区域游玩。

(摘编自《耀眼的暴风雪》)

材料二:

雪崩究竟有多恐怖,1999年阿尔卑斯山大雪崩会告诉你答案。1999年1月份,奥地利著名的滑雪胜地加尔蒂,迎来了自己的滑雪旺季。当年加尔蒂1月29日到2月4日,阳光异常充足,这样的天气虽然反常,但是却给滑雪爱好者们,带来了极佳的滑雪体验。只是他们没有想到,也正是这种反常的天气,给他们带来了一场灭顶之灾。好天气过后,加尔蒂却迎来了一场十年一遇的大暴雪,这场暴雪整整持续了两周时间。同时遭遇了高达120公里/小时的大风。2月23日下午3点59分,厚重的积雪开始滑落,约20万吨的积雪以400公里/小时的速度向山下袭来,直奔加尔蒂小镇。

(摘编自《阿尔卑斯山雪崩,3分钟摧毁了半个村庄》)

1.材料一中的图片是阿尔卑斯山脉某山峰的右侧山势图,下面是从该图片得出的相关结论,其中不正确的一项是( )| A.c处是三处中最不安全的地方,但该处如果是草地,则发生雪崩的几率将会降低很多。 |

| B.即使天气晴朗,d处也可能遇到雪崩,因为在旋风作用下,山上可能已经积累了大量的雪。 |

| C.相较于a、b两处,旅游胜地一般会选择在c处安装可控引爆装置来预防较大雪崩的发生。 |

| D.b处比a处更易发生雪崩;如果地形相近,从左侧登山比从右侧遇到雪崩的可能性要小。 |

| A.霜状雪层比紧密包裹状的雪层更易发生雪崩,是因为霜状雪层中雪粒间的结合部是所有雪层中最脆弱的,这致使雪层失去部分凝聚力。 |

| B.在积雪的山坡上,当积雪的凝聚力大于它所受到的摩擦力时,雪便向下滑动,这时如有像声音等外界因素的干扰,就有可能引发雪崩。 |

| C.材料一介绍了雪崩的相关知识,生动形象,如用“卡通片中的雪球”来形容“点状释放雪崩”,这让读者能够更加直观地了解其特征。 |

| D.作者在材料一的开篇简述了雪崩的巨大危害,之后介绍了雪崩发生的原因和雪崩的分类,最后为游客给出了在雪山旅游时的安全建议。 |

相似题推荐

来自太空的灭亡

看起来宇宙生活相当平静,不是吗?白天,太阳有规律地发光;夜里,群星闪烁,令人安心。这是梦幻。整个宇宙都充满着危险、险恶的事物,它们相互冲撞争夺地位.都是为了将我们扫出地球表面。幸运的是,它们成功的可能性都不大——有多少你认识的人是被质子分解致死的?——但是,如果你等待足够长的时间,它们中的一个必定会消灭我们。那么,是哪一个呢?

在我们可能遭遇来自太空的灭亡的所有方式中,最有可能的是被小行星彻底消灭。为什么?因为我们位于宇宙射击场,每天有100吨的物质射向我们。不过,每隔数百年才会出现一个大吨位的,当这种大东西出现时,麻烦也就发生了。如果你能问问恐龙,我想它们一定会让你认真对待这个问题。

其实我们也认真对待了。由一群科学家组成的B612基金会就致力于确保人类的命运不会以在未来的博物馆内陈列我们的骨骼而告终。他们建议:不用核武器,而用航天器撞击危险的岩石,迅速移动它的位置,然后利用另一个航天器进行微调,并利用它的重力把这块石头拖进安全轨道。这听起来像是科学幻想,但是,模型演示显示,这是我们拯救地球最好的办法。

对我们来说,太阳还挺重要。没有太阳,我们会冻死。可是,太阳也到中年了:年届45亿岁的太阳已经差不多耗尽燃料,若干亿年之后膨胀为红巨星,可以吞下水星,熔掉金星,把我们烤成关味脆饼。甚至早在此之前——在不到一亿年——它就会热到足以升高我们的平均气温,导致温室效应失控,煮沸我们的海洋。幸运的是,那是从今往后漫长时间内的事。我会让我的曾曾曾曾曾N代曾孙去担心这件事。

黑洞是误解。它们并未以行星和恒星的形式在星系中漫游,寻找可口的小吃,而是像数百亿其他恒星那样环绕银河系运行。不过,其中一个有可能会漫游到过于接近我们的地方。如果它做到了,就会破坏行星轨道,导致地球落进太阳或被甩进外太空。黑洞不可能完全吞噬我们,但是考虑其他选择,也许相对有好处。不过,请注意,任何大质量物质都会惹麻烦,其中包括平时常见的恒星,它们有许多共同之处!鉴于发生这样的事可能需要数万亿年或更长时间,我们不必过于担心游手好闲的黑洞。

一切美好的事物都一定会走到尽头,其中包括我们的宇宙本身。它已经130亿岁了,不过,在一万亿年以后会发生什么呢?——物质本身也会土崩瓦解:长期以来被认为完全稳定的质子也许在约103年后碎裂。因此在那么遥远的未来,宇宙也许只不过是极其稀薄的电子和低能量光子雾,围绕永恒的虚无起伏。

虽然那是不可避免的,但是那是如此遥远未来的事情,以致于目前宇宙的年龄看上去就像蚊子翅膀的一击。我们当然还有更需要迫切关注的事情。

若问我的建议,就是走出去,抬起头,享受阳光、月亮和恒星。就我们任何一个人来说,它们也许会永远存在……永远是很长很长的时间。

1.根据文意,不属于作者预测的“来自太空的灭亡”的一项是( )。

| A.大吨位的行星撞击地球。 |

| B.黑洞破坏行星轨道。 |

| C.温室效应失控。 |

| D.宇宙本身土崩瓦解。 |

2.下列说法符合原文意思的一项是( )。

| A.模型演示显示,用航天器撞击危险的来袭大吨位行星,是解除行星袭击地球类灾难的最好办法。 |

| B.我们平时常见的大质量的恒星接近地球,黑洞漫游到过于接近我们的地方,这两种事件对地球带来的麻烦有许多共同之处。 |

| C.由于B612基金会的科学家们秉着认真的态度,对行星撞击地球的现象进行了精心实验,认真研究,因此,人类的命运不会以在未来的博物馆内陈列我们的骨骼而告终。 |

| D.在我们可能遭遇来自太空的灭亡的所有方式中,最有可能的是被小行星彻底消灭,最不可能的是人类被质子分解致死。 |

3.下列对原文内容的理解,正确的一项是( )。

| A.时间是“来自太空的灭亡”发生的最为重要的条件,也是人类面对“地球末日”,能够笑傲苍穹、享受人生的重要原因之一。 |

| B.太阳变为红巨星后,会升高我们地球的平均气温,导致地球温室效应失控,煮沸我们的海洋。 |

| C.文中“我们当然还有更需要迫切关注的事情”,指的是不可预知的对人类构成更大威胁的来自太空的其他类型的灾难。 |

| D.人们对黑洞的误解是,黑洞像恒星那样环绕银河系运行,不会接近地球,毁灭人类。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成小题。

曼哈顿的安泰

[美]刘易斯·托马斯

又是昆虫。

群居性昆虫被收集成群后,会变成一些在质的方面不同于它们独居或成对时那种样子的动物。沃森、内尔和休伊特三人曾经从野外收集到大量白蚁,把它们放在一起,有的成群,有的成对,进行观察。放在一群的白蚁变得越来越友好而好动,但没有表示产卵或交配的意向;相反,它们缩减摄水量,注意减肥,其飞行肌肉的线粒体代谢活动增快。被聚集成群的白蚁不断地用触角互相接触,而这似乎是中心的控制机制。

分开的、成对的白蚁又成了另一种东西。一旦从蚁群中分出来,与其他所有白蚁的接触一停止,它们马上变得富于攻击性,冷漠刻板。它们开始强制性地饮水,而不再互相接触。有时它们甚至互相咬掉触角的末端部分,以减少触动的诱惑。暴躁易怒的白蚁终于安下心来,要在这种不利环境中尽可能过得好一点。它们开始准备产卵,并照顾新孵出的幼蚁,同时,飞行肌中的线粒体停止活动。

蚂蚁其实不是独立的实体,倒更像一个动物身上的一些部件。它们是活动的细胞,通过一个密致的、由其他蚂蚁组成的结缔组织,在一个由枝状网络形成的母体上循环活动。条条线路交织得这样致密紧凑,使得蚁丘具有一个生物的所有基本标准。

弄明白蚁丘通信系统是怎样运行的,那才是绝妙的事。不知怎的,通过相互间不断接触,通过像货币流通一样交换上颚上带来带去的一点点白色的物质,它们能告知整个蚁丘关于外部世界的情况:食物的地点,敌人的接近,维修蚁丘的需要,甚至告知太阳的方位。蚁丘的回报方式是管理整个机构的事务,使其各个蠕动的部件协调一致,使蚁穴保持通风、清洁,以使之持续四十年之久,通过长长的触角取来食物,养育幼仔,捕捉奴隶,种植庄稼,并不时像生儿育女一样在近处生出亚群落。

而现在,它们终于成了一种艺术造型。纽约的一家美术馆展出了收集到的约二百万只活的兵蚁,那是从中美洲借来的,以单个群落的形式展出,题为“图案与结构”。它们被陈列在沙子上,放在一个大方匣子里,四周是塑料挡板,高得足以防止它们爬出来,爬到曼哈顿的街上。作品的创造者根据他自己的灵感和蚂蚁们的趣味,改变着各个食物来源的位置,而那些蚂蚁就自动地形成一些长长的、黑乎乎的、绳子一样的图案,伸展开来,像一条条扭动的肢体、手、手指,爬过沙地,排成月牙、十字和长椭圆形,从一个站点伸到另一个站点。经过这样摆弄的蚂蚁,被一群外着冬季服装的人们充满热情地观看着。这些人排成整齐的队形,连同那些蚂蚁成了一种抽象,一种活的活动雕塑,一种行动绘画,一种实物艺术,一个事件,一件模仿滑稽作品,只是随视点不同而异。

我可以想象,那些人围绕塑料挡板移动着脚步,肩挨着肩,有时手碰碰手,交换着一点点的信息,点点头,有时笑笑,像纽约人惯常那样随时准备一有风次草动就逃之天天。他们围绕大匣子以整齐的队列移动,有分寸地、彼此无伤地互相拥挤着,往下看着,点着头,然后退开,让新来的人进来。从远处看,围着装有长蛇状兵蚁群的白色塑料匣子的人密集一起。彼此交头接耳,一遍又一遍地咕哝着,这些人看起来绝对是令人惊异的东西。他们莫不是从另一个星球上掉下来的?

很可惜这些我都没有亲眼看到。待我从电视和早报上得到了这消息,按捺不住想要前往曼哈顿。而且也准备好要往那儿迁徙时,我得知,那些兵蚁全都死了。

这是个悲凄的寓言。对其寓意我没有把握:但我想,这一定跟那塑料有关系,还有那离开土地的距离。从中美洲丛林的土地到画廊的楼板,距离十分遥远。但我想主要还是那塑料。在我看来,那是人迄今造出的一切东西中最非自然的东西。我不信你能把兵蚁从地上悬起来,悬在塑料上,悬任何一段时间。它们会失去接触,耗尽能源而死去。

人踩在蚂蚁身上,踩死一只或一小群,天天如此,而不假思索。但想到大到约二百万只蚂蚁组成的这样大的一头动物之死,就不可能不感觉到一阵深切的同情和一点说不出的什么。神经紧张地这样想着、特别想到曼哈顿和那个塑料台,我放下了手中的报纸,伸手从架上取过那本书——我知道其中有一段,恰好是此时此刻所需要的宽心丸:

“人们把群居性昆虫和人类社会作了很多类比,这是不奇怪的。然而,从根本上说,这些类比是错误的,或是没有意义的。因为,昆虫的行为是由先天的指令性机制严格定型和决定的;它们很少甚至全然没有学习的领悟力和能力、它们缺乏一种根据许多世代累积的经验发展社会传统的能力。”

当然,这类东西只是自己一个人读还只是一种不完全的安慰。要获得充分的效果,需要好些人一齐朗读,需要许多口唇同步活动。

(摘自《细胞生命的礼赞:一个生物学观察者的手记》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.蚁群内外的白蚁在性格特点与生活方式上都有明显的不同,这与它们线粒体代谢活动直接相关。 |

| B.脱离蚁群的白蚁,为了避免互相接触,有时会互相咬掉触角的末端部分,以减少触动的诱惑。 |

| C.蚂蚁的触角在获取食物、养育幼仔、捕捉奴隶,甚至创造亚群落等方面都有重要作用。 |

| D.作者认为用来展览的约二百万只兵蚁全部死掉,是因为陈列兵蚁的塑料台让它们耗尽了能源。 |

| A.那些在美术馆举办兵蚁展览的艺术家们对沃森、内尔和休伊特的实验有着充分的认知与研究。 |

| B.蚂蚁和蚁丘互相依存,蚂蚁为蚁丘提供外部世界的信息,蚁丘起到管理作用,使蚁群的活动协调一致。 |

| C.当人们在观察蚂蚁展览时,也许会有另类的视角同时观察着人们的活动,这一想法极具讽刺意味。 |

| D.作者对那些失去接触、耗尽能源而死的蚂蚁表达了同情,这也引发了人们对自身行为的思考。 |

| A.开头的“又是昆虫”独立成段,起强调作用,能引起读者注意。作者借助生物界的研究来传达见解。 |

| B.“枝状网络”“条条线路”“货币流通”等短语的使用,使文本对蚂蚁群体组织及其运行方式等内容的介绍形象生动。 |

| C.“像一条条扭动的肢体、手、手指”一句借用比喻,写出了被人为控制的蚂蚁无法按照自身习性生存的状态。 |

| D.“他们莫不是从另一个星球上掉下来的”一句借助大胆的想象,以幽默又沉重的笔触写出围观蚂蚁者的可笑。 |

链接材料:神经系统能够感知机体内、外环境的变化并作出反应,以调节各器官、系统的活动。神经调节的基本方式是反射,反射的完成以神经元上兴奋的传导为基础。神经元是神经系统结构与功能的基本单位。神经元受到刺激会产生兴奋,兴奋在神经纤维上以神经冲动的形式传导,在神经元之间通过突触传递。而生物膜离子通道具有神经兴奋与传导和中枢神经系统的调控功能。

蚁群结构与神经系统的比附表

| 序号 | 蚂蚁结构层次 | 大脑皮层结构层次 |

| 1 | ① | 神经分布系统 |

| 2 | 高层蚁队 | 多重皮层代表区:叶、半球 |

| 3 | 中层蚁队 | 皮层区 |

| 4 | 底层蚁队 | 基本的皮层回路(皮层模块) |

| 5 | ② | 神经元 |

| 6 | ③ | 突触 |

| 7 | ④ | 生物膜离子通道 |

| 8 | 气味分子 | 分子和离子 |

5.本文作者刘易斯·托马斯曾说过:“群居性昆虫、特别是蚂蚁,已被作为各种寓言的源泉。”请结合本文谈谈蚂蚁给人们的启示。

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

想象一下没有光合作用的世界。首先,地球不会是绿色的。我们的星球呈绿色,要归功于植物与藻类包含的绿色素,可以吸收光进行光合作用。再来,地球大概也不会是蓝色的,因为蔚蓝的天空与清澈的海洋都要靠氧气的清洁力来扫除阴霾与灰尘。而没有光合作用,地球可能根本不会有海洋。

氧气是行星生命的关键。氧气虽然只是光合作用产生的废料,但却是创造世界的分子。光合作用产生氧气的速度飞快,很快就超出地球吸收的极限。最终所有的灰尘和岩石中的铁、所有海洋里的硫和空气中的甲烷,全部被氧化了,然后多出来的氧气才开始填满大气层。直到此时,氧气才开始保护地球,不让水分继续流失到太空中去。同时从水中冒出来的氢气,才有机会在逃到外太空之前碰到更多的氧气,很快氢气和氧气开始反应生成水,再以雨的形式从天而降,回到海中补充流失的水分。当氧气开始在大气层中积聚,才能形成一层臭氧保护膜阻挡紫外线的烧炙,让地球成为适宜居住的地方。

氧气不只拯救了地球上的生命,它提供的能量还使得生命繁茂。细菌可以在没有氧气的地方快乐生活,因为它们有举世无双的电化学技术,可以引发绝大多数的分子反应,从中攫取点滴能量。但是从发酵反应中得到的能量,或者从甲烷和硫酸盐反应得到的能量,和有氧呼吸提供的能量相比,简直就是小巫见大巫。有氧呼吸就像直接用氧气燃烧食物,将它们完全氧化成二氧化碳和水,再也没有别种反应可以提供如此多的能量来支持多细胞的生命了。所有的植物、所有的动物,在其整个或者至少部分生活周期中,都要依赖氧气。我所知道的唯一一个例外,是一种微小的线虫(虽然微小却是多细胞生物,须用显微镜才能观察),可以生活在死寂缺氧的黑海海底。因此没有氧气,生命会极其微小,至少在单个生物体的水平上是如此。

氧气也从其他方面为大型的生命提供支持。想想食物链,最上层的猎食者吃小动物,小动物吃昆虫,昆虫吃小昆虫,小昆虫吃菌菇或树叶。五六层的食物链在自然界并不罕见。每一层都会损失一些能量,因为没有任何一种形式的呼吸作用的效率是百分之百。事实上,有氧呼吸对能量的使用效率大约是40%,而其他形式的呼吸作用(比如用铁或用硫来代替氧气)的效率则少于10%。也就是说,如果不使用氧气的话,只消经过两层食物链,能量就会减少到初始能量的1%,而使用氧气的话,要经过六层食物链才会达到相同的损耗。换句话说,唯有有氧呼吸才能支撑多层食物链。食物链经济学带给我们的教训是,猎食者只可以生活在有氧的世界,而没有氧气的话它们根本负担不起猎食生活。

氧气直接参与大型生物的建造。让动物具有力量的胶原蛋白是结缔组织的主要成分。不管是钙化的结缔组织如骨骼、牙齿和硬壳,或者是“裸露的”结缔组织,如韧带、肌腱、软骨和皮肤,全都包含胶原蛋白。胶原蛋白可以说是哺乳美动物体内含量最丰富的蛋白质,占了全身蛋白质的25%。就算离开脊椎动物的世界,胶原蛋白也是贝壳、角质、甲壳和纤维组织的重要成分,它们构成了整个动物世界各式各样的“胶水与绷带”。胶原蛋白的成分十分独特,它需要自由的氧原子把相邻的蛋白质纤维连接起来,让整个结构可以承受较高的张力。自由氧原子参与其中,意味着只有在大气中的氧气含量宽裕的情况下,才有可能制造胶原蛋白,因此需要硬壳与骨骼保护的大型动物,也只有在这种情况下才有可能出现。这或许就是大约在5.5亿年前的寒武纪,化石记录中忽然出现大量大型动物的原因,当时正好是地球含氧量飙升之后不久。

因此,没有氧气就没有大型动植物,不会有猎食行为,不会有蓝天,或许也不会有海洋。或许就只剩下灰尘与细菌,再无其他。毫无疑问,氧气是世上最最珍贵的代谢垃圾了。然而老实说,代谢氧气是件难以置信的事,因为不管在地球上、火星上或宇宙的任何一个角落,光合作用都可以不依赖氧气而进化出来。不过如此一来,很可能所有生命就算变得复杂,也只能停留在细菌等级,而我们或许只是茫茫细菌世界里某种有感知的生物而已。

(摘编自尼克·莱恩《生命进化的跃升》,梅茇芒译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.氧气在生成水分、形成臭氧方面对地球有着重要的保护作用,这是地球成为宜居之地的重要因素。 |

| B.除了微小的线虫以外,宇宙中所有的生命形式在整个或部分的生活周期中,都要依赖氧气获得快乐的生活。 |

| C.有氧呼吸的能量使用率大于无氧呼吸,其经六层食物链的能量损耗约等于无氧呼吸经两层食物链的能量损耗。 |

| D.氧气是制造胶原蛋白的重要成分,所以需要硬壳与骨骼保护的大型动物仅在氧气充足的情况下才可能出现。 |

| A.氧气虽只是光合作用产生的废料,但却是世上最珍贵的代谢垃圾。作为创造世界的分子,人类进化、地球生态都受其影响。 |

| B.没有氧气就没有大型动植物,或许也没有人类,由此可见氧气对生命的重要性。 |

| C.寒武纪时期,地球含氧量飙升使得大量大型动物出现,直接说明了大气中的含氧量越高动物体型越大。 |

| D.作者在介绍氧气为大型生命提供支持和参与大型生物的建造时,运用了列数字的说明方法,使文章更加准确科学。 |