阅读下面的文字,完成下面小题。

鸣虫是秋季的报知者

蟋蟀的鸣声,本质上与鸟或蝉的鸣声的大异其趣。鸟或蝉的鸣声是肉声,而蟋蟀的鸣声是器乐。鸟的鸣声是和人的叫唱一样,同是由声带发出的,其鸣声虽较人的声音有变化,但既同出于肉质的声带,与人声究有共同之点。蝉虽是虫类,其鸣声由腹部之声带发出,也可以说是肉声。

蟋蟀等秋虫,雄性的鸣声比之鸟或蝉的鸣声,是技巧的,而且是器械的。它们的鸣声由翅的鼓动发生。用显微镜检查时,可以看见翅的特别的发音装置,前翅的里面有着很粗糙的状部,另一前翅之端又具有名叫“硬质部”的部分,两者摩擦就发出声音。前翅间还有一处薄膜的部分,叫做“发音镜”,这是造成特殊的音色的机关。秋虫因了这些部分的本质和构造,与发音镜的形状,各奏出其独特的音乐。其音乐较诸鸟类与别的虫类,有着如许的本质的差异。

螽斯与蟋蟀的发音样式大同小异。螽斯左前翅在上,右前翅在下;蟋蟀反之。螽斯的状部在左翅,硬质部在右翅;而蟋蟀则两翅有着同样的构造。此外尚有不同的一点: 螽斯之翅耸立作棱状,其发音装置的部分较狭;蟋蟀二翅平叠,因之其发音部分亦较为发达。在音色上,蠡斯所发的音乐富于野趣,蟋蟀的音乐却是技巧的。

无论鸟类、蠡斯或蟋蟀,能鸣只有雄,雌是不能鸣的。这全是性的现象,雄以鸣音诱雌。它们的鸣,和南欧人在恋人窗外所奏的夜曲同是哀切的恋歌。蟋蟀是有耳朵的,说也奇怪,蟋蟀的耳朵不在头部,倒在脚上。它们共有三对脚,在最前面的脚的胫节部,有附着薄膜的细而长的小孔,这就是它们的耳朵。它们用这“脚耳”来听对手的情话。石块或落叶丛中是它们的生活的舞台,它们在这里恋爱,产卵,以至于死。

蟋蟀的恋爱生活和其他动物及人类原无大异,可是有一极有兴趣的现象:它们是极端的女尊男卑的。试把雌雄二蟋蟀放入小瓦器中,彼此先用了触角探知对方的存在以后,雄的即开始鸣叫。这时的鸣声与在田野时的放声高吟不同,是如泣如诉的低音,与其说是在伺候雌的意旨,不如说是一种哀恳的表示。雄的追逐雌的,把尾部向雌的接近,雌的犹淡然不顾。于是雄的又反复其哀诉,雌的如不称意,犹是淡然。雄的哀诉,直至雌的自愿接受为止。雄蟋蟀在交尾终了后,不久就要遇到悲哀的运命——所存在者只翅或脚的碎片而已。

蟋蟀卵,或在土中,或在树干与草叶上。雌蟋蟀在产卵时,先用产卵管在土中试插,及找到了适当的场所,就深深地插入,同时腹部大起振动。产卵管是由四片细长的薄片合成的,卵泻出极速,状如连珠,卵尽才把产卵管拨出。一个雌蟋蟀可产卵至三百以上。雌蟋蟀于产卵后亦即因饥寒而死灭,所留下的卵,至次年初夏孵化。

蟋蟀在昆虫学上属于“不完全变态”的一类,由卵孵化出来的若虫差不多和其父母同形,只不过翅与产卵管等附属物未完全而已。这情形和蝶或蝇等须经过幼虫、蛆蛹、成虫的三度变态的完全两样。(像蝶或蝇等叫做“完全变态”的昆虫。)自若虫变为成虫,其间经过数次的脱皮,身体的各部逐渐完成。变为成虫以后,经过四五日即能叫,其时期因温度地域种类个体而不同,大概在立秋前后。它们由此再像其先代的样子,歌唱,恋爱,产卵,度其一生。

(选自 《名物采访》,有删改)

【注】①螽斯:昆虫,身体绿色或褐色,角呈丝状。②若虫:不完全变态类(渐变态)昆虫的幼体。

1.下列对文章的概括和分析,不正确的一项是( )| A.蟋蟀的鸣声与鸟或蝉的鸣声有着本质的不同:蟋蟀的鸣声是由腹部的声带发出的,鸟或蝉的鸣声是由翅膀的鼓动发出的。 |

| B.雄性蟋蟀是用一前翅的状部和另一前翅的硬质部相互摩擦,并用前翅间的“发音镜”这一特殊的音色“机关”发出特殊声音。 |

| C.雌性蟋蟀可以通过触角探知对方的存在,雄性蟋蟀可以通过鸣音向雌性蟋蟀反复哀诉,雌性蟋蟀则通过“脚耳”领会其意。 |

| D.文章采用作比较、打比方等说明方法,科学、形象地说明了蟋蟀的发音原理和发音样式,清晰地展现了蟋蟀的生命历程。 |

| A.蟋蟀由卵变为成虫不需要经历三度的“完全变态”,由卵孵化出来的若虫和其父母同形,在立秋前后变为成虫即能鸣叫。 |

| B.雄性蟋蟀在交尾结束不久之后,将迎来生命的终结。雌性蟋蟀在产卵之后也会死亡。 |

| C.蟋蟀的产卵地点大多在树干、草堆边缘的土壤中,一个雌蟋蟀可产卵300左右,所留下的卵,翌年8月左右即可孵化。 |

| D.螽斯和蟋蟀的两翅的构造不同,因此螽斯的发音装置的部分较狭,蟋蟀的发音部分较为发达。 |

| A.蝶、蟋蟀、蚕 |

| B.蜜蜂、螽斯、叶蝉 |

| C.蚊、蜻蜓、螽斯 |

| D.蟋蟀、蝗虫、螳螂 |

5.请就这篇文章的语言特色,谈谈你的看法,并举例说明。

相似题推荐

计算生物学家奥利特·佩莱及其团队自主研发了高精度360度摄像机和三角测量方法,清晰地记录了散落在各地的不同萤火虫物种闪光的数据。

佩莱实验室发现,真实的萤火虫群体行为并不像几十年来书本上那样的理想化,并不是所有的萤火虫都有自己的节拍器。对于没有节拍器的萤火虫而言,只有在许多只萤火虫聚集的时候才会出现集体性的节拍。除此之外,佩莱还记录到了一种罕见的同步类型,数学家称之为“嵌合体状态”。

“藏本模型”是日本物理学家藏本由纪建立的解释同步现象数学机制的鼻祖。多年来,这种模型出现了几种变体。1990年,斯特罗格茨和他的同事证明,如果将一组简单的类萤火虫振子相互关联,无论数量是多少,它们几乎总会同步。第二年,埃门特劳特描述了东南亚的屈翅萤群体通过加快或减慢内部振荡频率来实现同步的过程。

但是,当佩莱团队的相机在2019年开始从Photinus carolinus(P·carolinus)萤火虫中捕捉三维数据时,他们的分析揭示了新的模式。其中之一是确认了萤火虫生物学家早就提到的事情:一簇闪光往往从一个地方开始,然后以每秒半米的速度在森林中级联扩散开。萤火虫似乎在不同的距离范围内关注其他萤火虫,这可能是因为萤火虫只能看到在持续的视线范围内发生的闪光。

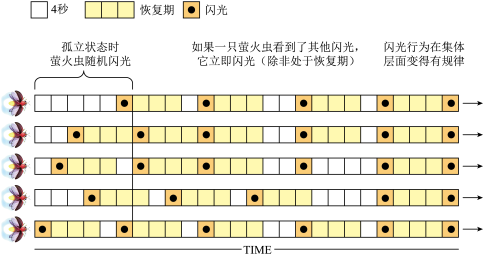

似乎并不符合“藏本模型”的核心前提,田纳西州的P·carolinus萤火虫没有每次闪光的内在周期。把一只P·carolinus萤火虫放在帐篷里时,“有时它等了几秒钟就闪光,而有时会等几分钟。”但一旦放入15只以上的P·carolinus萤火虫,整个帐篷里的虫群就出现间隔几十秒的集体性闪光。和物理学家合作研究,佩莱团队提出了一种新的周期性涌现模型。(如下图所示)

一种同步新模型

随机闪光的萤火虫可以被其他闪光的萤火虫触发而进入同步

(Merrill Sherman制图,牛晓杰)

想象一下,一只孤独的萤火虫在闪光,它将等待一个随机的时间间隔,然后再次闪光。但是,萤火虫需要给它的光器官“充电”,因此存在一个最短等待时间(恢复期)。它也很容易受到同伴的影响:如果它看到另一只萤火虫闪光了,只要自己的身体条件允许,它也会立即闪光。谁先闪了一下,就会激发其他所有的萤火虫立即进入闪光。每次环境变暗时,整个过程重复发生。随着萤火虫数量的增加,至少有一只萤火虫会随机选择在身体允许的情况下再次闪光,而这将引发其他的萤火虫闪光行为。因此,两次闪光之间的时间会缩短为恢复期的时间。认真观察这一幕的研究者都会看到一个稳定的群体节奏:即从闪光步入黑暗,然后从黑暗中突然闪光。

佩莱小组还发现了另一种奇特的模式。虽然大部分萤火虫“合唱团”在有节奏地闪烁,但固执的离群者却拒绝配合。这些离群者处于同一空间,按照自己的周期闪烁,与周围的“交响乐”节奏不相称。有时,这些离群者们之间似乎是同步的;有时它们不顾彼此,只是随机地闪烁。佩莱的研究小组将这描述为一种嵌合体状态,这是同步的一种形式。一些神经科学家的研究表明,在某些实验条件下看到了脑细胞活动中的这种奇异同步状态,但除此之外,此前还没有在自然界中观察到它。

(摘编自Joshua Sokol《萤火虫的同步闪烁:随机中怎样涌现出秩序?》牛晓杰译)

1.下列对佩莱团队提出的P·carolinus萤火虫同步新模型相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.P·carolinus萤火虫群体并非一开始就同步闪烁,而是从一个地方开始级联扩散开,往往要经历一定的时间才能形成“合唱团”。 |

| B.处在等待期的孤立的P·carolinus萤火虫会受到其他萤火虫的激发而发光,但会受限于自身的身体情况和与其他萤火虫的距离。 |

| C.孤立的P·carolinus萤火虫闪光的时间间隔是随机的,但不小于恢复期,而萤火虫群体闪光的时间间隔是稳定的,等于恢复期。 |

| D.新模型揭示了P·carolinus萤火虫群体闪光的内在规律,似乎与“藏本模型”的核心前提不符,这表明“藏本模型”已经不成立。 |

| A.佩莱团队发现的奇异的嵌合体同步状态,此前神经科学家只在脑细胞活动中发现,还没有在自然界中观察到。 |

| B.萤火虫群体在随机中涌现出秩序的内在机制不止一种,对其同步现象的研究能够解释社会中其他的同步现象。 |

| C.“几乎”“似乎”“可能”等词语可增强说明语言的准确性,而“合唱团”“交响乐”等词语的运用又使说明更加生动。 |

| D.作者用画图表的方法直观形象地介绍了佩莱团队提出的周期性涌现新模型,与文本相印证并有助于读者理解。 |

【推荐2】阅读下面的文字,然后完成下列小题。

企鹅的脚为什么不怕冻

王鸣阳 编译

①南极的企鹅在冬季长时间踩在冰雪上,它们的脚为什么不会冻坏?

②企鹅已经适应了寒冷的气候,能够尽可能少地散失热量,保持自己身体主要部分温度在40℃左右。但是它们的脚却很难保暖,因为脚上既不长羽毛,也没有鲸脂一类脂肪的防护,而且还有相对来说很大的面积。

③于是,企鹅通过两种机制来防止脚被冻坏。一种机制,是通过改变向双脚提供血液的动脉血管的直径来调节脚内的血液流量。当寒冷时,减少脚部的血液流量;当比较温暖时,增加血液流量。其实我们人类也有类似的机制,所以我们的手和脚在我们感到冷时会变得苍白;当你觉得暖和时,则变得红润。

④此外,企鹅在其双脚的上层还有一种“逆流热交换系统”。向脚提供温暖血液的动脉血管分叉为许多的小动脉血管,同时,在脚部变冷的血液又通过与这许多小动脉血管紧挨在一起的数目相同的小静脉血管流回。这样,小动脉血管内温暖血液的热量就传递给了与之紧贴的小静脉血管内的逆流冷血,结果,真正带到脚部的热量其实是很少的。

⑤在冬季,企鹅脚部的温度仅保持在冰点温度以上1℃~2℃,这样就最大限度地减少了热量散失,同时也防止了脚被冻伤。鸭子和鹅的脚也有类似的结构,但是,若把它们圈在温暖的室内饲养,过几个星期再把它们放回冰天雪地里,那么它们双脚贴地的一面会被冻坏。这是因为它们的生理活动已经适应了温暖的环境,通向脚部的血流实际上已经被切断,此时再回到寒冷环境,脚部的温度就会下降到冰点以下。

⑥企鹅的脚不会冻坏之谜,是可以从生物化学的角度来加以部分说明的,而且很有意思。

⑦氧与生物体内的血红蛋白结合,通常是一种强烈的放热反应。一个血红蛋白分子吸收和添加氧原子,要释放出大量的热量(DH)。在相反的逆反应中,当血红蛋白分子释放出氧原子时,通常会吸收同等数量的热量。然而,氧化反应和脱氧反应发生在生物体的不同部分,也就是说发生两种反应所在的分子环境不同(比如说酸度不同),整个过程的结果,则是热量的散失或增加。

⑧具体到南极企鹅的情形,在包括脚在内的外围冷组织中,DH值要比人类小得多。这就带来两个好处。首先,在进行脱氧反应时,企鹅的血红蛋白所吸收的热量大为减少,于是,它的双脚就不容易冻坏。第二个好处来自热力学定律。根据热力学定律,任何一种可逆反应,包括血红蛋白的氧化反应和脱氧反应,较低的温度有利于进行放热反应,而不利于反方向进行的吸热反应。因此,在低温下,对于大多数物种,都是吸收氧的反应进行得比较激烈,而不容易进行释放氧的反应。一个物种所具有的DH值如果相对来说不高不低正合适,那么这就意味着,在冷组织中血红蛋白对氧的亲和力不会变高到使氧无法从血红蛋白脱离出来。

(选自《思维与智慧》2021·30)

1.下列对“企鹅的脚不怕冻”的原因表述正确的一项是( )| A.因为企鹅已经完全适应了寒冷的气候,能尽可能少地散失热量,并保持自己身体主要部分温度在40℃左右。 |

| B.企鹅通过两种机制来防止脚被冻坏,一种是寒冷时,减少脚部血液流量;另一种是温暖时,增加血液流量。 |

| C.“逆流热交换系统”使小动脉血管温暖血液的热量传给紧贴的小静脉血管的逆流冷血,带到脚部的热量很少。 |

| D.企鹅DH值要比人类小得多,进行吸氧反应时,企鹅的血红蛋白所吸收的热量大为减少,双脚不容易冻坏。 |

| A.因为人类的防冻机制和企鹅一样,所以在寒冷的冬天,即使我们的双脚裸露在外,也不容易冻坏。 |

| B.一个物种的DH值如果绝对合适意味着血红蛋白对氧的亲和力不会高到使氧无法从血红蛋白脱离。 |

| C.企鹅的脚不会冻坏的谜底,是可以从生物化学的角度,也就是吸氧和脱氧反应来加以全部说明的。 |

| D.根据热力学定律,任何一种可逆反应,较低的温度有利于进行放热反应,而不利于反方向吸热反应。 |

| A.本文是一篇事物说明文,采用了逻辑顺序,先提出企鹅的脚为什么不怕冻这个问题,然后条分缕析地解释原因。 |

| B.文章运用列数字、分类别、作比较等多种说明方法,科学准确地阐释了“企鹅的脚不怕冻”的原因,通俗易懂。 |

| C.本文第⑥段既是对第一段问题的回答又起到了引出下文的作用,这样不仅使文章思路清晰,而且结构浑然一体。 |

| D.这篇科普文章将客观事实和科学解释相结合,引发读者对自然产生浓厚的兴趣,融合多学科知识,培养探究精神。 |

| A.第①自然段的目的是提出说明对象。 |

| B.第③段先采用作诠释的说明方法解释供血机制,然后运用作比较的说明方法,通过讲述人类的手和脚的机制,让读者明白企鹅的脚为什么不怕冻。 |

| C.第⑤自然段介绍企鹅在温暖的室内饲养后便无法适应寒冷环境,这些内容对于解说企鹅的脚为什么不怕冻完全是画蛇添足。 |

| D.第⑧自然段中的画线句子是对该段第二个好处的总结。 |

动物的道德与武器

【奥地利】康拉德·洛伦茨 刘志良译

①德语中有句古老的谚语:一只乌鸦不会啄另一只乌鸦的眼睛。这句谚语还真没错。一只驯化的乌鸦或渡鸦也不会啄你的眼睛,正如它不会啄同类的眼睛。我养的渡鸦罗亚经常站在我的胳膊上,我就有意把自己的脸贴到渡鸦面前,紧挨着渡鸦恶狠狠的弯喙。这时,渡鸦的举动很感人。它紧张兮兮地把喙从我眼前移开,就像父亲在刮胡子,小女儿把手指伸了过来,想试试剃须刀的锋刃,父亲会赶快把剃须刀拿开。

②为什么狗不可以咬同类的脖子?为什么渡鸦不能啄朋友的眼睛?为什么所有具备武器的动物都要有禁忌呢?答案很简单。如果渡鸦毫无顾忌地去啄伙伴、妻子或者孩子的眼睛,那么到今天世界上就不会再有渡鸦了。如果狗或狼不管不顾地去咬同伙的脖子,并真的把同伙咬死,这个物种肯定就会在短期内灭绝。

③斑尾林鸽并不需要这种禁忌,因为它无法造成严重的伤害,而且这种鸟有很强的飞行能力,哪怕是遇到了装备强大武器的敌人,它也能逃脱。还有很多“无害”的食草动物,一旦被关到了狭小的空间,就变得肆无忌惮。最令人厌恶、最无情、最血腥的杀手是据说生性最温柔、仅次于鸽子的一种动物——狍。据我所知,狍是最凶险的动物,而且还长着角这种凶器。狍“消费得起”这种无约束的能力,因为即便最虚弱的雌狍,也能逃脱最强壮公狍的攻击。而在狭小的地方,公狍迟早要把自己的同类,包括雌狍和孩子们,逼到角落里顶死。

④现在我们再讨论讨论另外一个问题。社会性的鸟兽摆出屈从的姿势,到底是什么含义呢?为什么进攻者见状就会自我约束起来?社会性动物在表达顺从态度时,都使用同样的原则:乞怜者总是把身体最脆弱的部位呈现给敌人,更准确地说,是暴露致命性部分。雄性火鸡经常进行疯狂的摔跤比赛,如果有一只服输了,它就蹲在地上,伸长脖子贴在地面。而胜者的行为和狼很像,它显然想去啄、踢落败的敌人,但却不能这么做。它一圈又一圈地绕着落败的敌手,气势汹汹的,还试探性地去啄对方,但并不会真正碰到对方。

⑤屈从者和强者的行为本质是一样的:弱者突然失去反抗的意志,放弃了抵抗杀手的一切手段,似乎正是弱者放弃抵抗手段,使得进攻者的中枢神经系统产生了无法超越的阻碍。

⑥在进化的过程中,如果动物形成了能致同类于死地的武器,那么这种动物为了生存,就必须形成一种相应的社会禁忌,避免这种武器危及种族的生存。天生的冲动和禁忌构成了一个系统,再加上自然提供给社会性物种的武器,形成了一个精心设计、自我管理的复合体。

⑦只有一种生物,拥有身体以外的,出自自身设计的武器,因此他的本能也就不了解武器的运行机制,在应用武器时也就没有充分的禁忌,这种动物就是人类。我们并未从自然界得到武器,我们根据自己的意愿制造武器。未来哪件事情更紧迫呢,是研发武器,还是培养与之同步的责任感?我们应该像鸽子那样,还是向狼学习?人类的命运将取决于这个问题的答案。

1.文中哪些例子(现象)可以说明第⑥段提及的“相应的社会禁忌”?2.关于第⑦段画线句子提出的问题,本文作出了怎样的回答?请作简要介绍。

3.第③段内容与全文中心意思有什么关联?请作简析。