阅读下面的文字,完成下面小题。

古生物学是一门古老的学科,已经有两百多年的历史。历史上如始祖鸟、北京猿人等关键化石的发现都填补了生命演化历史的空白。如今,新的观测分析手段,给古生物学这样的传统学科注入了新的活力,从原有的以及新发现的化石中挖掘出的大量前所未知的全新信息,让我们逐渐看清远古时代。

传统上,古生物学家通过肉眼、放大镜、光学显微镜、电子显微镜来观察和研究生物化石外表的宏观和微观结构。但是,生物化石的很大一部分信息量包含在其内部,需要古生物学家通过其他技术手段来揭示。

早在20世纪中叶,就有古生物学家尝试用X光“透视”化石,但简单地使用X光照射,只能取得照射方向上的一点模糊的内部结构信息,要重建各个方向上的全部三维结构信息,就必须使用断层扫描技术,这有点像无损的磨片或切片。断层扫描(CT)最初在医学和制造业中发展起来,20世纪90年代开始,古生物学家尝试将此技术应用到化石研究中。由于化石比生物体致密得多,且不同化石的物质成分千差万别,直接套用医用CT机器往往很难达到理想的扫描效果,研发古生物研究专用CT就成为迫切需求。在这方面,我国走在了国际前列——2008年,古脊椎所与高能物理研究所和自动化所合作研制了全球首套专门应用于古生物化石研究的高精度CT,包括225kV显微工业CT和450kV通用型工业CT,并于2011年投入使用。这使得古生物学家能够方便、快速、高质量地对不同大小的脊椎动物(含人类)化石及现生生物的内部精细形态和显微结构进行无损检测和重建。应用这套设备,古生物学家迅速取得了一批重要成果,如古脊椎所朱敏团队对早期有领鱼类内部结构的重建,补充了“从鱼到人”演化史上的关键环节;刘武团队对中国重要人类化石基于CT的研究,定量重建了远古人类的颅内模、内耳骨迷路等精细内部结构。

古代生物死亡后,不同的有机物组分保留的时间长短不一,提供的生物的信息不同,而承载生物体内遗传信息的脱氧核糖核酸(DNA),成为重建古生物演化历史的重要工具。这一研究方法肇始于20世纪80年代。21世纪初期,受益于人类全基因组的发表和高通量测序技术的发展,古DNA领域开始蓬勃发展。斯万特中博是这一领域的奠基人,着手解决DNA污染问题,搭建了世界上第一个古DNA研究的超净室,并设计出超净室的工作规则。他带领团队重构出尼安德特人的基因组,发现了丹尼索瓦人——首个仅通过古分子证据而确认的已灭绝古人类。2022年的诺贝尔生理学或医学奖也因此颁给了帕博。古DNA提取物中常常包含大量污染DNA,使得测序的大部分DNA分子都是无用的信息,真正有用的常常不到测序数据的1%。对此,古脊椎所付巧妹研究员和迈耶研发应用了DNA捕获技术——通过设计DNA或RNA探针,像钓鱼一样把目标古DNA从海量的污染DNA中“钓取”出来。

自2010年起,古脊椎所建立了国际一流水平的分子古生物学实验室,以古DNA技术为核心,在主攻古人群基因组研究的同时,并行开展动物古基因组、共生微生物及病原微生物演化、古蛋白质研究等衍生7研究方向。2016年首次翔实地绘制出冰河时代欧亚人群的遗传谱图:2017年对田园洞人个体进行DNA测序,实现中国地区乃至整个东亚最古老人类的第一个全基因组测序:2018年从来次冰期前后迄今最古老的大熊猫化石成功提取到完整线粒体,揭示大熊猫新的线粒体谱系。2018年建立自动化实验平台后,实验速度快、精确度高、产量高,产出了系列重磅成果,例如,揭示东亚早期现代人的遗传多样性及长时间尺度下动态演化围谱;阐明华夏族群万年来的遗传连续性及不同文化人群的迁徙融合历史;阐述东亚特有适应性基因的选择机制:明确以台湾岛阿美人和泰雅人为代表的南岛语族与福建内陆古人群同源。这些研究更新、补充或修正国际学术界相关学术假说,为阐明华夏族群的形成过程及追溯南岛语族源流等提供了重要科学依据。实验室也在珍稀保护动物(如金丝猴、南方灰狼)演化研究上取得重大新发现,并推广至更多巴灭绝动物及濒危动物研究领域。

随着研究的深入,古生物学从定性描述进入定量的计算,引进统计学模型。研究中越来越关注生物多样性的变化、形态特征的宏演化。在古生物学中系统发育分析规模越来越大,涉及上百个物种、数千个性状。这些研究都涉及大数据,需要高性能计算机的协助。

为了建立古生代(约5.4亿年——2.4亿年前)海洋生物多样性,南京大学樊隽轩团队遴选了3112个地层剖面、11268个海洋化石物种的26万条化石数据,团队结合了模拟退火算法和遗传算法,自主开发了基于并行计算的约束最优化方法。利用“天河二号”超级计算机,经过反复计算和验证,获得了全新的寒武纪一三叠纪海洋无脊椎动物的复合多样性曲线。

近些年来贝叶斯方法在古生物学中广泛运用,但是这种方法对于计算性能要求高,即使使用目前的高性能计算机,一次运算也可能需要数周甚至上月的时间。不少古生物研究机构专门购置了高性能计算机,运行专门开发的分析软件。比如,近些年古脊椎所发表的重要成果大多离不开高性能计算机的支撑。

科研人员基于深度学习、卷积神经网络、图像识别等等进行探索,以期实现化石的自动鉴定。古生物学中微体化石的鉴定费时费力,而且很多是重复劳动,但是这一工作在油田钻井、环境研究中却必不可少;我们还希望能够实现牙形刺、笔石、孢粉等由人工鉴定转向自动识别。这个领域刚刚兴起,需要专业的古生物学家建立鉴定准确的图片库以供机器学习,也需要人工智能等多学科交叉,以实现可靠的自动鉴定。

(摘编自《光明日报》2023.3.2《当古生物遇到新科技》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“新的观测分析手段”即除了肉眼、放大镜、光学显微镜、电子显微镜等传统技术手段以外的高精度扫描技术。 |

| B.“DNA捕获技术”,通过设计DNA或RNA探针,把被测序的DNA分子从海量的被污染古DNA提取物中“钓取”出来。 |

| C.“分子古生物学实验室”是以古人群基因组、动物古基因组、共生微生物及病原微生物演化、古蛋白质等为研究方向的实验室。 |

| D.“化石的自动鉴定”这一目标,依靠建立鉴定准确的图片库,借助人工智能等多学科交叉的手段,就可以实现。 |

| A.观察和研究生物化石外表的宏观和微观结构,通过新的观测分析手段揭示其内部结构,这样挖掘出的全新信息能让我们逐渐看清远古时代。 |

| B.我国研制的专门应用于古生物化石研究的高精度CT,让朱敏团队完成了对早期有领鱼类内部结构的重建,走到了国际前列。 |

| C.建立自动化实验平台后,古脊椎所产出的研究成果,既有助于阐明华夏族群的形成过程,也有助于南岛语族源流的追溯研究。 |

| D.樊隽轩团队遴选大量地层剖面和化石数据,自主开发了基于并行计算的约束最优化方法,是为了建立古生代海洋生物多样性。 |

| A.生物化石的很大一部分信息包含在其内部,又因为化石比生物体更致密,故只有高精度CT能取得生物化石内部结构信息。 |

| B.刘武团队使用应用于古生物化石研究的高精度CT定量重建远古人类的颅内模、内耳骨迷路等精细内部结构,说明医用CT机器无法达到理想的扫描效果。 |

| C.因为古DNA提取物中常常包含大量污染DNA,使得测序的大部分DNA分子都是无用信息,所以古DNA研究超净室的出现能重建古生物演化历史。 |

| D.化石的自动鉴定领域刚刚兴起,这-技术有多种应用场景,科研人员要基于深度学习、卷积神经网络、图像识别等进行探索。 |

5.本文作为篇科普文章,语言严密且运用了多种说明方法,请指出其中两种,并结合文章简要分析其表达效果。

相似题推荐

长庆二年(公元822年),严谟赴桂州(即今桂林)任职,韩愈以诗《送桂州严大夫》相赠:“苍苍森八桂,兹地在湘南。江作青罗带,山如碧玉簪。户多输翠羽,家自种黄柑。远胜登仙去,飞鸾不暇骖。”

韩愈的诗句是从描述桂林的山水展开的。

桂林山峰的奇秀,源自于它独特的石灰岩地质条件。这种地形称为喀斯特地形,因首次在南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛的喀斯特地区发现此种地形,故而得名。这种地貌又称岩溶地貌。它是由于水对可溶性岩石进行溶蚀作用再加上流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀等过程所形成的地表和地下的一种形态。它的分布很广,从热带到寒带、由大陆到海岛都有这种地形。中国喀斯特地貌分布广、面积大,面积约91-130万平方千米,是世界上最大的喀斯特区之一,中国整个西南地区石灰岩连成一片,面积共达55万平方公里。其中尤以广西地区出露的面积最大,达12万平方公里,约占广西全区总面积的60%。西藏和北方一些地区也有分布。此外,广东、浙江、江苏以及四川盆地和鄂西山区等地都有大面积的石灰岩分布。

喀斯特地貌主要出现在碳酸盐岩地层分布区域。这样的地区岩石突露、奇峰林立。常见的地表喀斯特地貌有石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等喀斯特正地形,以及溶沟、落水洞、盲谷、干谷、喀斯特洼地等喀斯特负地形;地下喀斯特地貌有溶洞、地下河、地下湖等;以及与地表和地下密切相关联的竖井、芽洞、天生桥等喀斯特地貌。

在距今3亿2千万年前,广西大部分地区(含桂林)是一片汪洋大海,沉积形成了厚达数百上千米的石灰岩层。后来地球发生了剧烈的地壳运动,即“加里东运动”(或称广西运动),桂林等地曾露出海面,以后又随着地球的不断运动变化而时升时降,海水也随之时进时退。到了距今约1亿6千万年的“三迭纪”末期,急剧的造山运动——“印支运动”把整个广西掀起,成为大陆,从此脱离了海浸时期。以后在漫长的历史年代里,桂林地区的石灰岩,由于受到日晒、雨淋、风吹和地壳运动的影响,形成纵横交错的裂隙,为天然的“雕塑师”水流提供了极好的条件。我们知道,石灰岩主要成分是碳酸钙,极易被含二氧化碳的水所溶蚀。雨水与大气接触,大量增加了水中的二氧化碳。在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水。石灰岩被溶蚀后,可能在表面形成裂缝,而水只要遇到石灰岩的裂缝就渗入,雨水沿着裂隙或层面渗透流动,形成切割作用,又分下切和侧蚀两种。下切就是向下切割岩石,经过几千几万年,遂成剑戟千重、奇峰罗列;侧蚀则把岩石掏空,形成千姿百态的溶洞、风光迷人的深涧河谷,弯曲的江水也是格外的清澈妩媚。

喀斯特地貌石灰岩的原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。桂林的象鼻山,则是原地下河道出露地表形成的。在广西境内,有些地方可看到这种抬升到地表以上的溶洞,俗称“神女镜”或“仙女镜”。大自然鬼斧神工的造化形成了广西奇特的自然风光,一座座拔地而起的山峰就像美女发髻上的碧玉簪子,使人感到美上加美。而缠绕在碧玉簪子般山峰间的江水,蜿蜒曲折,源远流长,就像一条青色的丝带飘忽于山峰之间。韩愈的“江作青罗带,山如碧玉簪”诗句正是这种自然美的写照。这种美景的制造者便是我们的母亲——地球。

自然的美景、民间的传说、神话故事以及文人墨客的渲染,形成了广西独特的文化。

(摘编自王恒《青罗带和碧玉簪是怎样形成的》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.源自于石灰地质条件的桂林奇秀的山峰,属于喀斯特地形,这种地形因首次在南斯拉夫的喀斯特地区发现而得名。 |

| B.我国喀斯特地貌分布广、面积大,尤其以广西地区出露面积最大,此外,在西藏、广东、湖北等多个省份均有分布。 |

| C.石灰岩被溶蚀后,会在表面形成裂缝,在水的渗透流动下,形成下切和侧蚀的切割作用,从而让岩石形成各种形态。 |

| D.由于水对可溶性岩石进行溶蚀、流水的冲蚀潜蚀、坍陷等机械侵蚀等过程,形成了具有地表和地下形态的岩溶地貌。 |

| A.韩愈的诗作《送桂州严大夫》生动形象地描绘了桂林的山水,既引出了下文阐述的对象,也起到了提升读者阅读兴趣的作用。 |

| B.被人们俗称为“神女镜”或“仙女镜”的抬升到地表以上的溶洞,在广西境内随处可以看到,桂林的象鼻山就属于这种溶洞。 |

| C.为了帮助读者更好地理解喀斯特地貌的相关情况,作者采用了引用、比喻、拟人、对比等手法,力求语言通俗易懂,深入浅出。 |

| D.广西独特文化的形成,离不开诸如韩愈等文人墨客的渲染、民间的传说、神话故事,更离不开因喀斯特地貌而形成的自然美景。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成小题。

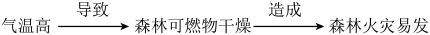

材料一:气象资料显示,森林火灾一般发生在当天最高气温的前后两小时左右。气温高,森林可燃物温度亦升高,相对湿度减小,水分易蒸发,导致可燃物干燥,易于点燃,火灾容易蔓延成灾。气温变化包括日变化、月变化、年变化等。统计分析表明:月平均气温在-10℃以下时发生森林火灾几率最小;-10—0℃时,发生森林火灾几率较大;0—10℃时森林火灾发生几率最大;而11—15℃时相对而言火灾减少;15℃以上时森林火灾发生几率最小。降水量大小也是决定森林火灾是否蔓延的重要因素。降水量直接影响空气相对湿度、干燥程度。干旱季,植被含水量显著下降,相对湿度较低,容易导致大火发生,也会造成森林火险期延长,森林火情更严重。另外,风力风速是诱导森林火灾发生率提升的关键因素,也是导致森林火灾蔓延、火灾发展的重要气象因子。研究表明,大风不仅能加速地表水分蒸发,促使植被干燥,还会让森林火灾燃烧氧气供给充足,导致火速加快,蔓延加剧。平均风速愈大,大气乱流就越强,正在燃烧的枯枝落叶被卷起,成为新火源,造成飞火。此外,空气强烈上升,还可把火焰带到高处,形成树冠火,带给消防人员较大安全隐患。

(摘自魏书精《气候变化背景下森林火灾发生规律研究》,有删改)

材料二:

(摘编数据来源:中国林业统计年鉴《2004—2016年各地森林火灾情况》)

材料三:森林火灾等起因复杂,应对手段也应多元。森林灭火消防车与空中扑救力量、地面扑救力量联合作战的一体化灭火技术是森林火灾扑救的重要手段。目前国内消防车普遍以小吨位水罐消防车为主,原因是小型化消防车车身较小,机动性强,可适应复杂地形。北方地区,也部分配备有大型履带式消防车。总体而言,我国森林灭火消防车种类还较单一,只有部分消防车具备泡沫灭火功能。

森林灭火剂一般分为长效灭火剂、水添加剂和A类泡沫灭火剂。长效灭火剂通常施加至未燃烧可燃物表面,间接阻止火势蔓延,即使水完全蒸发后,灭火剂也可通过抑制火焰燃烧,改变燃烧过程来发挥作用,亦被称为长效阻燃剂,其效果通常可维持数月,在国内森林火灾扑救中应用较多。水添加剂主要指水凝胶灭火剂,其灭火效能取决于附于燃料表面的厚度,通常水凝胶层越厚,其抗烧性能和阻火能越优异,在国内森林消防救援队伍中配备较广泛。部分救援队伍还配备进口水凝胶灭火剂。这类灭火剂能吸收100—1000倍自质量的水,各种性能更为优越。A类泡沫灭火剂在国外已广泛用于固体火灾扑救,作为森林灭火剂只是其众多用途之一。其特点是通过改变水的物理形态,形成灭火泡沫,提高水的黏附力,达到冷却降温灭火的目的。国内森林消防救援,这类灭火剂配备不多,应用效果也有待明确。

(摘编自李岩泉等《森林化学灭火机理与灭火药剂种类》等资料,有删改)

材料四:森林灭火消防车方面,美国研制的“奥什科什·不死鸟”重达20t,几乎可以在任何路面行驶;法国研发的最大爬坡60°的高机动多功能森林泡沫消防车,可在1.2m深水中行驶;乌克兰研制出一种坦克底盘多管灭火车,其可装载液态、胶状、黏稠、糊状、粉状或颗粒状等不同形态的灭火剂。森林灭火剂方面,20世纪60年代,陶氏化学就生产了一种新聚合物,该粉末能吸收100-1000倍自质量的水从而形成凝胶,广泛应用于美国森林火灾扑救;时至今日,美国农业部林业局合格产品清单中,已有8种长效阻燃剂产品、15种泡沫产品和13种水凝胶类灭火剂产品,技术非常成熟,应用极为广泛。

(摘自余威等《我国森林灭火技术装备应用现状与发展趋势》,有删改)

1.下列对材料有关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.根据材料二,我国森林火灾因复杂,人为原因所占比例最大,其中烧荒烧炭占比将近三分之一,而自然原因所占比例最小。 |

| B.A类泡沫灭火剂可改变水的物理形态,形成灭火泡沫,提高水的黏附力,从而降温灭火,它广泛应用于森林火灾的扑救中。 |

| C.我国森林灭火消防车以小吨位水罐消防为主,部分地区配备大型履带式消防车,消防车的设计与制造,需要考虑适用地形等诸多因素。 |

| D.多种长效阻燃剂产品、泡沫产品、水凝胶类灭火剂产品被列入英国官方公布的合格产品清单,技术成熟,应用广泛。 |

司马迁作《史记》,完成于汉武帝末年。班固作《汉书》,书未成而作者因与外戚窦宪的关系,死于狱中,事在汉和帝永元四年(公元92年)。一属西汉,一属东汉,相去公元元年各约90年。今日看来,这两部书好像联袂而出。其实它们间隔了大约180年,等于我们现在距离清嘉庆朝的时间。

《史记》为私人著作,《汉书》则经皇帝看过,有国史的色彩。司马迁自称“成一家之言”和“藏之名山”,已和班固作书的宗旨不同。况且《史记》是通史,《汉书》是断代史。两位史家的个性癖好不同,这也使他们在取材行文之间,有相当的出入。在公元前90年和公元90年,中国的史家和思想家所处的社会环境已有大幅度的变化。其中一个关键在于,汉武帝用董仲舒之建议,罢斥百家,独尊儒术。我们在这里要特别指出的是,董仲舒之尊儒,并不是以尊儒为目的,而是为了树立一种统一帝国的正统思想,他坦白地承认提倡学术,旨在支持当时政权。武帝之置五经博士、立学校之官、策贤良,都从此宗旨着眼,从此中国庞大的文官集团有了他们施政的正统逻辑。司马迁和董仲舒同时代,他读书不受这种政策的影响。而到了班固生活的年代,“正规的”儒家思想已有一百多年的基础。

司马迁和班固一样,自称是周公和孔子的信徒。可是今日我们一打开《史记》,随意翻阅三五处,即可以体会到作者带着一种浪漫主义和个人主义的作风,爽快淋漓,不拘形迹,无腐儒气息。他自称“少负不羁之才,长无乡曲之誉”,应当是一种真实的写照。他所崇奉的“士为知己用,女为悦己容”也可以说是源于儒家道德,可是这立场就已经和经过正统限制的所谓儒家不同了。

《史记》里写荆轲和高渐离饮酒击筑,又歌又泣,旁若无人,已近于董仲舒所说的“邪辟”。并且项羽是汉高祖刘邦的死对头,而《史记》里的《项羽本纪》排列在《高祖本纪》之前(若在后代必称“项酋”“伪楚”,而“本纪”只能降格为“载记”)。文中又把项羽写成一个虽暴躁却又浑憨可爱的角色,其英雄末路,令人怜惜。与之相较,刘邦反像一个伪君子。

《史记》除了《刺客列传》之外,还有《滑稽列传》《日者列传》和《龟策列传》,可谓涉及九流三教,有呈现整个社会之剖面的样子。班固书里虽有《东方朔传》,却不再缕列非正派或下流的文化资料。

也因其如此,司马迁就受到班固的指责。《汉书》里就有《司马迁传》,内中批评他“又其是非颇缪于圣人,论大道则先黄老而后六经,序游侠则退处士而进奸雄,述货殖则崇势利而羞贱贫,此其所蔽也”。

这些地方还不足以表现班固的正统思想,最使我们看出他的作品在历史上是属于“罢斥百家,独尊儒术”之后的产物的,乃是《汉书》卷二十《古今人表》。这表里列有1931位古代名人,包括传奇中的人物如女娲氏、有巢氏,《论语》中有名的孔门弟子,《春秋》中的国君等,至秦亡为止。由作者“显善昭恶”的原则按上上至下下区分为三等九则。内中得“上上圣人”者十四人,包括三皇五帝,以周公、孔子殿后。仲尼之外即再无圣人,孟子也只与颜渊、管仲同属“上中仁人”。老子与商鞅、申子、墨翟、韩非都属“中上”,与孙膑、白起一流。刺客荆轲则为“中中”,和孟尝君、吕不韦同品。而“下下愚人”里既有蚩尤、共工、三苗,也有倾国倾城的褒姒和妲己。秦始皇虽焚书坑儒,班固只贬之为“中下”,因为他下面还有二世胡亥列入“下中”,宦官赵高列入“下下”。

因此,我们也可以推想出世俗观念中儒家的拘泥,并不一定是孔子和他门徒的真性格。那些呆板多方面的样子,还是后人所造,其目的在维持文官集团的紧凑。总算还是中国读书人的运气好,得有太史公司马迁在兰台令班固之前写作,否则没有有《史记》,径由《汉书》开二十三史之端,中国史学的传统,必更趋向“文以载道”的方针,更缺乏“百家殊方”的真实性和生动活泼了。

(选自黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》,有删改)

1.下列关于原文内容的理解和分析,符合原文意思的一项是| A.《史记》里的人物涉及三教九流各色人等,如日者(占卜的人),而《汉书》秉持官方正统思想,较少记录不符合正统观念的人物。 |

| B.《史记》和《汉书》在对待项羽的态度上差异明显,《史记》里的《项羽本纪》排列在《高祖本纪》之前,这在《汉书》中是不可能出现的。 |

| C.司马迁的“成一家之言”“藏之名山”的宗旨和班固作《汉书》的宗旨有很大不同,这就决定了《史记》是通史,《汉书》是断代史。 |

| D.《史记》为私人著作,而《汉书》则经皇帝看过,带有国史的色彩,因此《汉书》在编修上要比《史记》更为严谨和准确。 |

| A.文章从作者的写作宗旨,个性癖好及作者所处社会环境等方面论证了《史记》和《汉书》在取材行文上的差异。 |

| B.文章以《刺客列传》《项羽本纪》等为例,论证了司马迁是带着一种浪漫主义和个人主义作风来写作《史记》的。 |

| C.文章以《汉书》卷二十《古今人表》为例,论证了司马迁是带着一种浪漫主义和个人主义作风来写作《史记》的。 |

| D.通过对比和举例论证,文章得出了《汉书》更秉持官方正统思想,更趋向“文以载道”,《史记》更爽快淋漓,不拘行迹的结论。 |

| A.董仲舒尊儒的真正目的在于树立一种统一帝国的正统思想,为当时的政权服务。班固受其影响,并体现在《汉书》的创作中。 |

| B.班固在《汉书•司马迁传》中表达了对司马迁的看法——“是非颇缪于圣人”,他认为《史记》的叙史观念有悖于圣人之道。 |

| C.司马迁的《史记》完成于汉武帝末年,未受到“罢黜百家,独尊儒术”的影响,这对中国读书人来说,是幸运的事。 |

| D.我们现在所看到的孔子及其门徒的形象,多半出于汉朝“独尊儒术”以后的历史典籍,这些形象并不是他们的真实形象。 |