阅读下面的文字,完成下面小题。

我们对脚下的世界所知甚少,晴朗无云的夜晚,你仰头望天,可以看到数万亿英里外的星星发出的光芒,小行星在月球表面撞击出的陨石坑也清晰可见,而低下头,你看到的只有柏油路和自己的脚指头,仅仅下到距地面十码,我就觉得已远离人世间,这里,最初在古海洋大陆架上形成的石灰岩层闪闪发光,我看得入了迷。

地下世界牢牢保守着它的秘密,直到最近二十年,生态学家才追踪到林地土壤中的真菌网络,这些真菌将单独的树木连成了彼此联通的森林,这一活动已经持续了数亿年。2013年,在中国重庆发现了一个拥有独立天气系统的洞穴网络:大团的水汽在巨大的中央洞穴中聚集,冰冷的尘雾如云层般在远离阳光的洞室中飘荡。在意大利北部一千英尺的地下,我沿着绳索滑到了一个空旷的圆形石室,满地都是黑色的沙堆,地下河从中横贯而过,踩在沙堆上,就像穿行在漆黑星上的无风沙漠中。

为什么要往地下去?这样做完全是反本能的,既违背理性的意愿,恐怕也少有人会心生向往,特意把一件东西埋入地下,大都出于某种隐蔽的目的。而从地下取回一件东西,无一例外是需要花费一番功夫的。但是现在,我们比任何时候都更需要理解地下的世界,乔治·佩雷克在《空间物种》中写道:“努力让自己把目光放平吧。”而我想反驳:“努力让自己把目光投得更深吧。”对于人类栖居的这个具有深度的世界,“水平视野”是远远不够的。

我们目前处于人类世,这个世代见证了全球范围的,令人恐惧的巨大变化,本应一直被埋藏的东西自行露出了地面,让我们无法再忽视,那种强烈的侵入感令人愕然。在东西伯利亚的森林里,一个巨型坑洞在不断软化的土地上张开了血盆大口,它吞下数以万计的树木,袒露出已有二十万年历史的地层,当地的雅库特人称它为“地下世界入口”。在英国,近年来的酷暑使得古代建筑遗迹纷纷闯进人们的视野——罗马时期的观测塔、新石器时代的围墙……陆续被揭开面纱,就像大地上的麦田怪圈,从空中俯瞰即可辨认。格陵兰岛西北部,冷战时期的一个导弹基地在五十年前被封在冰盖下,如今它即将重见天日,里面储存着数十万加仑的化学污染物。考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔写道:“问题不在于地层中埋藏着那些东西,而在于它们非常持久,比我们的寿命更久,而且有朝一日会裹挟着我们从未意识到的巨大力量卷土重来,它们就像是‘沉睡的巨人’,从‘深时’的睡眠中被唤醒。”

“深时”是地下世界的纪年,深时就是地球那令人眩晕的漫长历史——时间从当下向前向后无尽延展。深时的计量方式让人类显得微不足道,它的计量单位是“世”和“宙”,而不是“分”和“年”,它的载体是岩石、冰川、钟乳石、海床沉积物和漂移的地壳板块,深时通向过去也通往未来,五十亿年后,随着太阳能量的耗尽,地球也会落入黑暗,我们正踮着脚尖站在边缘处。

我们要警惕这种逆来顺受的思维,实际上恰恰相反,深时应当是一种更加激进的视角,促使我们采取行动,而不是变得无动于衷。理解深时可以敦促我们思考:自己眼下的所作所为,会给我们身后的生命乃至后世留下什么?用深时的视角来看,我们原本认为恒久不变的东西便有了生命,万物的欢乐跃入我们的眼睛和头脑,世界再一次变得丰富离奇,充满生机,冰川有了呼吸,岩层有了潮汐,山脉经历着蜷缩与伸展,石头有了跳动的脉搏。我们栖居的地球,生生不息。

(摘编自罗伯特·麦克法伦《深时之旅》,王如菲译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.罗伯特·麦克法伦认为人们比任何时候都要理解地下世界,而乔治·佩雷克不认同此观点,他认为应该用水平视野去观察世界。 |

| B.东西伯利亚森林中巨型坑洞“张开了血盆大口”,“吞下数以万计的树木”,当面对这种环境异变时,人们会感到惊愕与恐惧。 |

| C.冰盖下冷战时期的导弹基地等,可能有朝一日会带着我们从未意识到的巨大力量卷土重来,给人类世界带来巨大的灾难。 |

| D.“深时”是地下世界的纪年,深时之旅是对地下世界的探索和认知。我们脚下的世界,不只隐匿着黑暗和死亡,也珍藏着人类漫长的文明。 |

| A.仰头可以看到星星的光芒,而低下头只能看见柏油路和自己的脚指头,作者借此阐释了本文的核心观点“我们对脚下的世界所知甚少”。 |

| B.为了说明地下世界的神秘性,第二段列举了林地土壤中的真菌网络、重庆的洞穴网络以及意大利北部的地下石室三个例证。 |

| C.下面的说法体现了第三段的中心论点:说起地下世界,恐惧和厌恶是人们的惯常反应,它总是与恐怖、黑暗等词语联系在一起。 |

| D.考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔的言论,说明我们在人类世这个世代见证了全球范围的、令人恐惧的巨大变化这一事实。 |

相似题推荐

【推荐1】阅读下面的文字,完成下面小题。

①你有没有想过,当你看着《变形金刚》的时候,旁边的绿萝也在和你一起观赏;当你听着莫扎特的小夜曲时,书桌上的仙人球也在聆听着优美的旋律;去年采摘时光顾的那棵桃树,会在今年再认出你,并且多分泌点桃胶把你的手粘住。

②人们常说“人非草木,孰能无情”,长久以来,人们都认为植物是简单之极的、由叶片和枝干(有些还没有枝干)拼凑起来的光合机器。可是越来越多的研究表明,植物不但会听、会看、会感觉,甚至还有一些古灵精怪的想法。

③越来越多的实验证明,植物听得见。有人朝着西红柿摁喇叭,结果结出的西红柿又大又甜;有人给种子听轻音乐,结果种子发芽率大大提升。

④科学家试图以多种理论解释这种现象。直到2008年,韩国科学家发现声波可以影响水稻的两个关键基因——rbcS基因和Ald基因。声波就像魔术手,能操控这两个基因的开关,而且这两个基因关系着水稻的产量。前者关系到水稻吸收二氧化碳的能力,而后者则是掌控着水稻种子内部蔗糖和淀粉的合成工作。水稻籽粒的轻重都要看它们的眼色行事呢。

⑤植物不光能听得见,还对音调有喜好。比如,上面介绍的两个水稻基因,只对频率为125赫兹的声音刺激产生反应,对50赫兹的声音却是充耳不闻。看来,这两个基因,还是个喜欢高音唱腔的听众。

⑥很遗憾,我们看不见水稻基因的开启和关闭表达出的对乐曲的喜好,但是跳舞草对声音的喜好表现在它们的“舞姿”上。随着一曲轻柔的《月光下的凤尾竹》,叶柄基部的两片小叶时而合拢,时而分离,轻柔地摆动。但如果是在旁边大吵大叫,任凭你的声音再大,跳舞草也会无动于衷。看来,植物还真能分辨出莫扎特柔美的小夜曲和周杰伦动感的《双节棍》呢。跳舞草的运动机理一直是个谜,它们是怎样分辨出规律性的动听乐音和嘈杂的吵闹声的,仍然有待人们去探寻。

⑦除了会看、会听,植物对于直接的亲密接触,更是有独特的表现。它们并不是逆来顺受的弱者,它们甚至会分辨出恶意的触摸,直接改变自己的行为,烟草就是这样的一种植物。

⑧虽然它不那么讨人喜欢,可是它们要在自然界顽强生存下来,也少不了几手绝活。烟草要想结出高质量的种子,就需要雇佣一些传播花粉的劳动力。对烟草来说,天蛾是个效率极高的劳动者,所以烟草也配合天蛾的作息时间,从傍晚开花一直绽放到清晨,不仅如此,烟草花还会释放出吸引天蛾的特殊花香。不过,这种和谐劳动维持不了多久,天蛾在得到花蜜报偿的同时还会耍点小把戏——它们会把一些虫卵产在烟草的叶片上,这些天蛾的毛毛虫一从卵里爬出来,就开始大吃大嚼,把烟草搞得千疮百孔。

⑨被天蛾折腾得够呛的烟草把目光投向了同样能传播花粉并且只对花蜜感兴趣的蜂鸟。这些烟草改变了作息时间,晚上休息,上午开花,并且释放出的花香也减到了最低量,同时,降低花蜜中的糖含量。一切矛头都指向了背信弃义的天蛾。在断绝跟天蛾合作关系的同时,因为蜂鸟基本上没有什么嗅觉,并且它们喜欢花蜜含糖量低但供应量大的花朵,就这样,新的劳动关系形成了,蜂鸟取代了天蛾的位置。

⑩在人工实验中,科学家将毛虫放到未被攻击的、且在夜晚开放的烟草植株上,8天之后,其中35%的花儿都是在上午开放的——与此相比,未遭毛虫侵袭的植株的开花率为11%。除了那些直接受到啃食的烟草会有这种反应,用毛虫分泌物刺激过的烟草也会表现出同样的改变。看来植物对亲密接触还是有自己的清醒判断的。

⑪植物会感觉到疼痛吗?越来越多的研究表明,植物确实有自己的感觉并且会相应做出“小动作”。

⑫当植物受到侵害时,首先做出的反应是提高受伤部位的超氧化物含量,同时也分泌出由葡萄糖组成的寡聚糖和由氨基酸组成的系统素,这些化学分子在植物体内慢慢扩散开来,并激活植物的防御基因,促使那些还没有受到侵害的枝叶做好防御准备(如分泌氰化物和单宁)。受伤的叶片还会释放出乙烯等气体信号,更快速地将“疼痛”信号传递给身体的其他部位。顺带说一句,除了受伤害的植物,临近的同族也会接收并识别这类化学信号,并做好防御准备。

⑬不过,植物“痛觉”并不仅限于分泌化学物质,它们还会使用电信号。1992年,东英格兰大学的研究人员发现,当对番茄幼苗的子叶进行隔离冷冻时,其他叶片的细胞也有同步的电位变化,也就是说冻伤信息以电信号的形式传遍了幼苗全身。虽然植物体内没有特别的神经细胞,但是,植物细胞间存在被称为胞间连丝的通道。目前认为,这些通道在传导电信号的过程中起了重要作用。这与动物体内的神经传导有着异曲同工之妙。

(摘编自史军《植物——花与叶的生存游戏》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.有人向西红柿摁喇叭,西红柿结出的果实又大又甜,由此可以推论,西红柿对声音没有选择性。 |

| B.植物会看、会听甚至能感觉疼痛,这已被实验证实,但其中带有普遍性的原因尚需进一步研究。 |

| C.蜂鸟之所以能取代天蛾替烟草传播花粉形成新的劳动关系,是因为烟草的自我保护机制起了作用。 |

| D.在一定条件下,植物会将体内的寡聚糖、系统素、氰化物、单宁和乙烯这些化学物质分泌出来。 |

| A.rbcS基因关系到水稻吸收二氧化碳的能力,Ald基因掌控着水稻种子内部蔗糖和淀粉的合成工作,这两个基因关系着水稻的产量。 |

| B.在跳舞草面前播放周杰伦动感的《双节棍》与播放莫扎特柔美的小夜曲,跳舞草的反应并不相同,因为跳舞草对声音是有选择的。 |

| C.实验表明,习惯在夜晚开花的烟草,在遭受毛虫侵袭和未遭受毛虫侵袭的不同情况下,它们改在上午开花的占比有着明显的不同。 |

| D.与动物体内的神经传导一样,植物在受到伤害时,会向全身传递化学信息或传导电信号,植物的这种行为对自身起到了保护作用。 |

| A.文章开篇运用第二人称,从设想人们看《变形金刚》、听莫扎特小夜曲等说起,引出植物具有会看、会听、会感觉的特性。 |

| B.“是个喜欢高音唱腔的听众”“也会无动于衷”“并不是逆来顺受的弱者”,这些拟人手法的运用,增强了表达的形象性。 |

| C.第④段、第⑧段、第⑩段中的破折号和第②段、第⑫段的括号的用法大致相同,都起到标示注释或补充说明的作用。 |

| D.文章第④段、第⑤段、第⑩段运用了列数字的方法,使说明更准确、更科学、更具体、更具说服力,方便读者的理解。 |

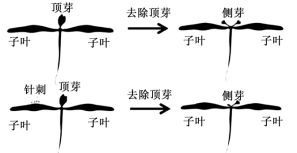

5.请根据文本的相关内容,对下图实验作出分析。

材料一:

在旧宿主幻灭时,病毒为了进一步繁衍而寻找新宿主,并在新宿主物种内部传播开来,这就是传染。就像游牧民族逐水草而居,海洋民族从一个小岛来到另一个小岛,为的只是生存和繁衍。病毒并不在意宿主的悲欢喜乐,就像人类也并不是那么在意其他物种的灭绝,在食用其他生物的时候并不报以同情心。病毒从一种物种到另一种物种,近乎于人类在地理大发现时代的洲际迁徙甚至星际之间的迁移,因为一个新物种对病毒来说几乎等同于一个新世界,那里的温度、细菌环境、免疫系统、基因环境都是完全不同的。可以说,物种间的传播对病毒来说也是惊险的一跃。

寄居在蝙蝠身上的病毒并不容易直接传染给人类。首先,蝙蝠与人类的差异比较大,在它身上繁衍的病毒并不一定能直接在人身上存活,就如在一台电脑上的软件,换一套差异极大的系统就安装不上。其次,蝙蝠体温高,病毒适应这个环境,突变比较小。最后,病毒没有智能,它并不会故意往适应人的方向去突变。这个时候就需要基因差异介于蝙蝠和人的中间物种,过渡一下。中间物种与原宿主环境差异小,病毒由此突变适应的可能就增加了,病毒很容易的适应下来,并提高突变的速度。当这个中间宿主接近人类的时候,或者将要失去这个中间宿主环境的时候,就可以来个惊险一跳,成为人类身上的病毒,一旦成功适应人类的基因环境,就可以在人类物种世界如履平地。

事实上,只要物种的基因多样性足够多,任何病毒都很难将整个人类物种都灭绝,病毒实际上会选择最健康的人类肌体慢慢形成稳定的共存状态,而当所有物种的基因都足够多样,病毒便可能与生物生命和平共存。在病毒的历史上,两次成功的迁徙,已经是史诗般的惊险一幕,病毒在物种间的传播往往是被迫的,如被粪便排出,或者一个宿主物种被另一个宿主捕食。这是一种适应环境的结果。在人类的早期历史上,迁移其实也大多是被动适应环境的结果,因为那时候还不具备大规模改造环境的能力。但是随着人类科学技术的发展,对环境改造能力的提升,出现了环境对人类的压力,这也是人类自己造成的。例如这次新冠疫情并不是人类自己想要的,但是我们对野生动物,也就是中间宿主的捕杀,公共卫生条件的管理疏漏,也为病毒跨物种的被迫迁移制造条件。人类给病毒的旧世界制造的压力,现在以传染病的方式回馈给人类,又形成人类的压力。

人类的文明程度提高了,除了先天免疫的个体可以幸存并将免疫基因遗传给下一代之外,那些免疫能力差一点的个体,在一定药物的辅助下也可以存活,这个外部的医疗条件就是人类自身免疫力的补充。发明疫苗,让没有特定基因的人可以获得抗体,实现个体免疫,这种抗体不能遗传,但是这些医疗技术和疫苗可以传下去,就像基因一样。它可以作为基因的补充,生物学家叫它“模因”。随着文明发展的加快,人类基因进化的速度已经无法跟上社会发展,但作为人类适应、改造自然的能力和配套的制度弥补了这个局限,从而使更多的人得以存活。药物、疫苗、技术使他们拥有了战胜病毒的铠甲,这是人类作为文明社会的一项成就。但是在获得这个铠甲的同时,我们有时也会消耗掉用来打造其他铠甲的资源。随着对中间宿主生存环境的大规模破坏,多个病毒实现中间跳跃,让人类两线或多线作战,腹背受敌,我们的防御能力能够承受多少?我们能够承受多少大规模不明传染病的同时爆发?

(节选自尹烨《生命密码》,有删改)

材料二:

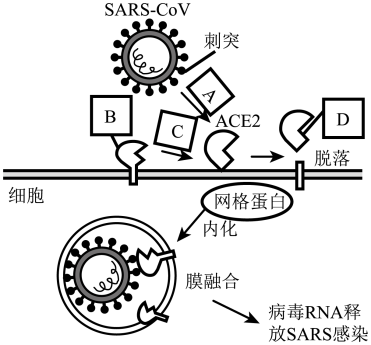

作为引起新冠肺炎(COVID-19) 的冠状病毒,SARS-CoV的表面覆盖着S棘突蛋白,刺突依赖网格蛋白与细胞表面受体ACE2结合并内化进入细胞,随后病毒RNA被释放到细胞质中,从而引发SARS感染。SARS-CoV感染时,跨膜蛋白酶( ADAM17)切割ACE2的细胞外近膜区域,使细胞的外域脱落释放到细胞外环境中,最后可能会导致急性呼吸窘迫综合征( ARDS)的发生。

SARS-CoV侵入宿主细胞时需要有网格蛋白参与,辅助ACE2与SARS-CoV的结合。因此,虽然ACE2是SARS-CoV入侵人体的靶点,但在病毒感染的整个过程中,并非只有ACE2“助纣为虐”,切割ACE2胞外域的蛋白酶ADAM17,参与SARS-CoV结合ACE2与膜融合过程的网格蛋白,都是“帮凶”。今天,COVID-19 的预防与治疗仍是医学研究的重点。随着SARS-CoV入侵人体靶点ACE2的揭露,阻断病毒和ACE2的结合成为了COVID-19治疗方向之一。跨膜蛋白酶ADAM17和网格蛋白在病毒感染中的角色也为免疫药物的研发提供了新的思路。而这种能够阻断结合、抵抗ADAM17和网格蛋白作用的基因范式却可能在大量未被新冠感染的其他低等生物中存在,这正是万物的灵长赢得这场艰难战役的希望之光。

(节选自杨金奎《揭示新冠病毒棘突蛋白结合人ACE2受体的结构机制》,有删改)

1.小明看完材料二,绘制了一幅“SARS-CoV通过ACE2侵入细胞示意图”,标注错误的一项是( )

| A.结合 | B.ADAM17 | C.切割 | D.ARDS |

| A.材料一所说的“惊险的一跃",既指病毒从原宿主感染中间宿主,也指病毒由中间宿主感染人类。 |

| B.病毒的突变速度与新旧宿主间基因环境的相似程度成反比,但却与病毒的适应性、稳定性成正比。 |

| C.材料一把病毒和人类进行类比,以表现对病毒的批判与同情,对人类一些错误行为的示警与反对。 |

| D.两则材料都提到医学能够预防和治疗病毒传染,材料一比较笼统,材料二提出了具体的治疗路径。 |

| A.如果一个物种与病毒原宿主的基因差异足够大,病毒便无法传染这个物种。 |

| B.只要某物种的个体感染了病毒,那这个病毒就能在整个物种内部随意传染。 |

| C.药物如果能够阻断ACE2和SARS-CoV蛋白刺突结合,就能使人体成功免疫。 |

| D.当人类基因进化速度追平社会发展,战胜病毒便不需要消耗其他物种资源。 |

5.为什么说“只要物种的基因多样性足够多,任何病毒都很难将整个人类物种都灭绝”?请根据材料归纳。

一部中国文学史究竟应该从何时说起?这看起来是个简单的问题,但是要说清楚并不容易。从理论上讲,我们可以把艺术的起源追溯到与人类的起源一样久远。从后世的文献记载出发,我们也可以做出适当的想象性描述。如《礼记》所载的《蜡辞》,《吴越春秋》中提到的《弹歌》,还有先秦两汉文献中留下的关于炎黄大战、大禹治水等等的神话传说。我们自然不能轻率地将这些历史的记载否定,然而所有这一切都属于后世的记忆,暂时又难以得到实物的证实。然而幸运的是,我们发现了大量的殷商时代的甲骨卜辞,发现了铜器铭文,在传世文献中保存下来了《盘庚》和《商颂》,还有在先秦两汉传世文献中有关殷商时代的遗文遗诗与神话传说。它们之间互相发明互相印证,共同构建了殷商文学的历史。从此,中国文学脱离了传说的时代,步入了一个有文字记载的新的时代。

甲骨文带给殷商文学的意义,从文学的角度来讲,我们首先要考虑它的文字载体意义。这有两点,一是这些文字数量庞大,结构完整,说明它已经是相当成熟的文字。二是这些甲骨卜辞的文字书写已经具有了相当的叙事条理,甚至有了基本的文例程式,一篇典型的甲骨卜辞会同时包括叙辞、命辞、占辞、验辞等四大部分,有着完整的叙事结构,词汇丰富,语言简洁,体现了叙事文的初步技巧,因而我们可以将其纳入早期文学的范畴,它本身就构成了殷商文学的重要组成部分。

可以与甲骨文相提并论的是铜器铭文。中国古代青铜器的制造,到殷商时代达到了一个高峰,出土器物中有些相当精美,其中有些器物上也刻有文字。将殷商铜器铭文上的文字与甲骨文字进行比较,会发现二者在字形结构的组合上有许多共同之处。但是作为铸造在青铜器上的铭文,因为其书写工具不同,方式不同,记述功能不同,二者之间又有不同的文字特征。尤其值得注意的是,在殷商铜器铭文中,几十字以上的铭文很少见到,大多数只有几字,而且好多字是合体字,具有鲜明的图案特征。因而,铜器铭文代表了殷商文字书写的另一种情况。

商代社会是否还曾经存在过其他的文字书写形式?是否还有其他文体的文学?当然有。何以知此?这是由甲骨文与铜器铭文的特殊用途考知的。我们知道,占卜在殷商王朝的生活中虽然占有非常重要的地位,但它毕竟只是社会生活的一部分,在青铜器上铸字的活动更是如此。那么我们自然就会想到,当时的人们在日常生活中所发生的无数重要的事情,又记载在哪里呢?《尚书•多士》曰:“惟殷先人有册有典。”《多士》为周初时文献,是周公训诫殷商旧臣的记录。可见,“册”与“典”乃是殷商时代更为重要的文字文献。

1.下列对原文内容的表述,不正确的一项是( )| A.从《礼记》所载《蜡辞》,《吴越春秋》中提到的《弹歌》,还有先秦两汉的历史文献等记载出发,我们可以推想,艺术的起源很久远。 |

| B.诸如先秦两汉文献中的关于炎黄大战等的神话传说等,是后世的记忆,我们不能轻率否定,要作为历史则需要实物加以证实。 |

| C.中国文学脱离了传说时代,步入有文字记载的新时代的实证,包括殷商的甲骨文,先秦两汉的铜器铭文和传世文献。 |

| D.殷商时代的甲骨卜辞、铜器铭文,以及传世文献中保存下来的《盘庚》《商颂》等互相发明互相印证,共同构建了殷商文学的历史。 |

| A.甲骨文从文学角度看,其文字载体意义有两个,一是从文字数量来考虑的,一是从文字书写角度看的。 |

| B.甲骨卜辞的文字书写叙事条理清楚,甚至有了基本的文例程式。叙辞、命辞、占辞、验辞,是一篇典型甲骨卜辞的构成部分。 |

| C.甲骨卜辞是早期文学的一种,它词汇丰富,语言简洁,有着完整的叙事结构,体现了叙事文的初步技巧。 |

| D.铜器铭文与甲骨卜辞相较,书写文字较少,大多是合体字,具有鲜明的图案特征,这就造成了它书写工具不同,方式不同,记述功能不同。 |

| A.从理论上讲,中国文学的产生可以追溯至人类生活的最原始阶段,但目前只能追溯到殷商时期,之前的伏羲、炎黄、尧舜等,只是传说。 |

| B.文字的书写、文学的产生与社会生活息息相关,因而,从甲骨文与铜器铭文的特殊用途可以考知,商代社会还曾经存在其他文字书写形式,还有其他文体的文学。 |

| C.铜器铭文是铸在青铜上的文字,它与青铜器制造业密切相关。中国古代青铜器的制造,到殷商时代达到了一个高峰,铜器铭文也随之步入了全盛时代。 |

| D.全文用举例论证、因果例证、引用例证等方法,论述了殷商文学的书写形式及其意义。 |