阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

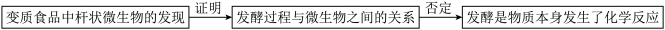

牛乳是19世纪欧洲人普遍食用的乳品。它味美营养价值高,但放置后会变酸,不利于长期保存。为解决这一难题,许多科学家做了大量研究,希望找到变质的原因,但毫无进展。当时化学家普遍认为发酵现象是物质本身发生了某种化学反应后生成了一种酶,这种酶致使食物里的糖分发生分解,才使牛奶发酸。同样作为化学家的巴斯德却不认同这种说法,他另辟蹊径,从化学研究扩展到生物领域展开研究。一次偶然的启发,他发现前人在探究牛乳变酸时只注意到了新鲜牛乳的成分研究,而没有注意到变质牛乳的分析。于是,他选择变质牛乳作为研究对象,从中分离出了一种灰白色物质(酵母),并放在显微镜下观察,发现这种物质中含有大量的杆状微生物。实验上的突破,给巴斯德带来了希望。为了进一步弄清这种微生物对牛乳的影响,他先做了对比试验,发现酵母能加速牛乳变质,然后进行理论分析设想酵母中的微生物能使牛乳中的糖分变成酸,结果当用纯糖溶液实验时,完全证实了这一设想。由此,巴斯德坚信发酵是由微生物引起的。

用同样的方式,他发现了葡萄酒变质的原因:未变质的陈年葡萄酒,液体中有种圆球状的酵母细胞,当葡萄酒变酸后,酒液里有一根根细棍似的乳酸杆菌,正是这种来自外界的微生物使酒变酸。这一发现有力地证明了发酵过程与微生物有关。通过实验,他进一步发现,把牛奶、葡萄酒加热到一定温度就可以杀死这种微生物。这种方法就是“巴氏灭菌法”,解决了当时法国酿酒工业和贸易出口中葡萄酒因变酸影响质量的难题,被世界各国的食品工业应用至今。

(摘编自张文根《“细菌猎人”巴斯德及其科学研究方法》)

材料二:

解决一个又一个实际问题的科学实验,不断地开阔着巴斯德的科学思路,使他踏上“揭开传染病黑幕”的征程。当时,农副业中的两个实际问题摆在巴斯德的面前:鸡霍乱和牛羊的炭疽病,后一种疾病不仅每年使法国损失二千万法郎,而且还可传染到人体,危害人类。1880年,巴斯德在研究鸡霍乱时,注意到病原菌放置一定时间后,毒性会大大降低,注射到健康动物体内可以使之产生对这种病的抵抗力,即产生免疫作用,这就是传染病预防接种法的历史性伟大发现。巴斯德将这种免疫技术继续应用到预防炭疽病方面。为降低炭疽热细菌的毒性,巴斯德对炭疽热细菌进行了加热处理,然后将其接种到一群羊的身上,同时让另一群羊保持原状。结果,没有接种的羊群全都患炭疽热死去,而事先接种过少量低毒炭疽热细菌的羊却没有死。此后,巴斯德又对炭疽热疫苗进行了改进,制成人工减毒炭疽活疫苗,并使用类似方法,研制出了可抵御狂犬病的疫苗,治愈率达99%以上。

可以说,巴斯德对病原微生物导致传染病流行的认知,以及他依据这样的认知从事的成功医疗实践和探索,为人类防治传染病开辟出全新的天地。在这之后,长期困扰人类的主要传染病的疫苗相继出现。

(摘编自阮芳赋《您为世人揭开了传染病的黑幕》)

材料三:

疫苗一般是灭活的病毒。“灭活”是指用物理或化学手段杀死病毒、细菌等,会使病毒蛋白的高级结构受到破坏,蛋白不再有生理活性,所以失去感染、致病和繁殖能力,因此将灭活的病毒输入人体,不会使人染病。而灭活的病毒同样能激发起人体免疫系统的保护性反应,促使人体产生抗体,当真正的病毒侵入人体时,免疫系统就可以识别并消灭它们,从而预防传染病。这就像军事演习中的假想敌,免疫系统通过演习保持战斗力,待真正的敌人入侵时就能将其一举歼灭。

随着对人类免疫系统的认识不断进步,科学家们把疫苗的作用扩展到了更多领域。疫苗不再只是用来预防传染病,也可用来治疗已经患上的疾病,甚至改善人体的运作。例如,在美国治疗前列腺癌的疫苗已获得批准,成为第一个将会被广泛应用的治疗疫苗。而这仅仅是个开始,更多种用于直接治疗疾病的疫苗正在开发之中。目前,已有25种高危险性的疾病可以通过有效的疫苗得到预防。尽管疫苗的研制取得了巨大进步,全球主要的疾病杀手,如疟疾、艾滋病等却依然没有任何一种达到商业生产阶段的有效疫苗,艾滋病病毒突变之快更是让科学家们伤透了脑筋。但我们相信,随着科学技术的不断发展,这些问题终将得到解决。

(摘编自齐利《疫苗:不仅防病也治病》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.巴斯德之所以能找到牛奶变质的原因,是他不像其他科学家只在化学领域研究,而是将化学与生物两个领域联系起来思考。 |

| B.巴斯德对鸡霍乱和牛羊炭疽病的防治,都是给动物接种毒性减弱的病原菌使之产生免疫力,这也为研制狂犬疫苗提供了思路。 |

| C.长期在微生物领域的研究,使巴斯德看到了发酵、变质和传染病间的相似处,这是推动他研究不断向前发展的重要因素之一。 |

| D.灭活病毒输入人体后,既能使病毒蛋白失去感染、致病和繁殖能力,也能促使人体产生保护性抗体,因此人体不会染病。 |

相似题推荐

在野外,采取必要的就地保护措施;在昆明植物园,实现开花结实、子二代成功繁育;在极小种群野生植物离体保存库,四五十米高的树木被“压缩”至厘米级甚至毫米级,成为玻璃瓶中的组培苗……通过卓有成效的保护,野生植株一度仅剩52株的国家一级保护野生植物华盖木,如今已经没有灭绝之虞。2021年4月,新版《云南省极小种群野生植物保护名录》公开征求意见,首批位列其中的华盖木成功“出列”。

像华盖木这样分布地域狭窄、种群及个体数量都极少、随时濒临灭绝的野生动植物种类,被称为“极小种群物种”。它们同样是自然宝库中闪亮的珍珠。作为第一个开展极小种群野生植物保护的省份,云南近年来成功保护了漾濞械、西畴青冈、巧家五针松、杏黄兜兰等物种,将它们从濒临灭绝的“警戒线”上抢救回来。

保护极小种群物种,意义不容小觑。从实际功能上看,不少极小种群物种用途广泛、作用非凡。例如,生长于金沙江河谷的极小种群物种云南梧桐,为破解干热河谷绿化问题提供了有用之方,其果实还可为本土动物提供食物,有效参与了当地生态系统的循环。此外,从观赏价值高的杏黄兜兰,到有药用潜力的蒜头果,再到可用于柑橘育种的富民枳,不少极小种群植物在发挥生态价值的同时,还有巨大的经济潜力可供挖掘。

生物为人类生存提供必不可少的食物、氧气,每一个物种都是生态系统的重要组成部分。所以,保护生态系统,必须保护包括极小种群物种在内的具体物种。这不仅关乎物种的多样性、基因资源的多样性,也影响到人类赖以生存的物质基础。共建地球生命共同体,保护极小种群物种,就是在保护人类自己。

生态价值包括自然生态系统之于人类所具有的环境价值。因此,保护极小种群物种,也是在保护人类生存发展的可能性。时下,人类对物种的未知或许远远大于已知。一种植物有多少种天然化合物,每种天然化合物有什么作用,作物近缘种携带哪些优良基因……很多问题仍有待解答。正如没有雄性不育野生稻,就没有杂交水稻;没有黄花蒿,就不可能发现青蒿素,每个物种对人类来说都是宝藏,而保护和收集是研究与利用的必要前提。

2021年下半年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》,明确要求加强极小种群保护。要看到,极小种群保护是一项系统工程。时下,随着以国家公园为主体的自然保护地体系逐步完善,越来越多极小种群植物像华盖木一样受到就地保护。未来,既要推动极小种群物种在人类干扰减少的情况下得到自然恢复,又要确保野外调查、种质保存、迁地保护等人为保护协同发力;既要树立保护优先的意识,也要逐渐探索可持续利用的方式。只有从保护、研究、利用等方面多措并举,才能让极小种群物种焕发更多生机。

(摘编自杨文明《发挥极小种群物种的生态价值》,2022年3月1日《人民日报》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.近年来,云南在保护极小种群物种上卓有成效,漾濞械、西畴青冈等物种得到了切实抢救。 |

| B.极小种群物种因为分布地域狭窄、种群及个体数量都极少,所以应采取措施对其进行保护。 |

| C.保护极小种群植物的意义十分重大,这缘于它们不仅具有生态价值,还有潜在的经济利益。 |

| D.尽管人类对物种还有很多未知的认识和未解决的问题,但是每个物种对人类来说都是宝藏。 |

| A.通过野外和植物园内一系列科学的保护措施的实施,曾经濒临灭绝的华盖木如今已经没有了灭绝之忧,不再属于国家保护植物。 |

| B.为了帮助读者理解“每一个物种都是生态系统的重要组成部分”这一观点,文章列举了雄性不育野生稻、黄花蒿的例子进行说明。 |

| C.生物中的极小物种是生态系统的重要组成部分,所以只要保护了包括极小种群物种在内的具体物种,就能保护好生态系统。 |

| D.《关于进一步加强生物多样性保护的意见》的发布,明确要求加强极小种群保护,引发极大关注,使越来越多的极小种群物种得到了保护。 |

【推荐2】阅读下面的文字,完成下面小题。

土星环之谜

张唯诚

“如果恐龙能用望远镜观测宇宙,那么它们有可能看到没有光环的土星”,这是科学家们最新得出的一种判断,这些科学家认为,土星的光环很年轻,它没有土星那样古老,很有可能诞生于地球的恐龙时代。

大致上说,对于土星环的年龄,天文学家们一直持有两种不同的观点。一种观点认为土星环很古老,应该是和土星同时诞生的。另一种观点则认为土星环很年轻,可能只存在了一两亿年,持后一种观点的人认为,土星环很明亮,不像有太多陈年的污垢和岁月的痕迹。太空中存在不少星际尘埃,还有大量来自彗星和小行星的碎片,假若土星环在太空中暴露了几十亿年,它就应该染上不少灰尘。它的环面应该变得暗淡和污浊才对。

为了弄清楚情况,科学家们使用“卡西尼号”土星探测器搭载的紫外图像光谱仪仔细研究了土星环中的颗粒。他们发现土星环上夹杂着一些冰块,认为这些冰块有可能在环内物质的循环过程中发挥了重要的“

然而,在研究了落在土星环上的星际尘埃后,科学家们又得出了相反的结论。那些尘埃是2004年“卡西尼号”上星探测器抵达土星后,用携带的尘埃计数器收集到的。数据显示,土星环被污染的年龄最多只有几亿年,这样的结果佐证了土星环很年轻的观点。

2017年9月,“卡西尼号”土星探测器又对土星环作了一次全新的探测,这是它在结束土星探测使命之前的最后一次探测行动,科学家们一直认为,土星环的质量与土星环的年龄之间存在着一种“质量越大,年龄越老”的关系,因为质量巨大的土星环需要足够多的物质来“构建”,这样多的物质只有几十亿年前土星形成之初时的太阳系能够提供,于是,科学家们又一次研究了土星环,他们利用“卡西尼号”在土星和土星环之间往返飞行的机会,获得了土星和土星环作用于“卡西尼号”的引力数据,在分析了这些数据后,人们更倾向于支持年轻说。他们认为,土星环的质量远不如人们以前想象的那么大,所以土星环应该是在土星形成后才有的,它可能的确很年轻。

关于土星环的形成,科学家们也提出过不少理论。有一个理论认为,在大约2亿年前,一颗土星的卫星破碎了,它的碎片形成了土星环,现在看来,这个理论对破解土星环之谜很有帮助。

土星拥有很多卫星,它们的运行影响着整个土星系统,2016年,有科学家通过计算表明,哪怕土星外层的某颗卫星只向内移动一点点,土星的整个卫星系统就有可能失去稳定性,在这种情况下,一些卫星有可能进入一种危险的轨道上。在那里,土星的引力把它们分解成碎片和尘埃,这些物质会组成环绕土星的土星环。

那么,如何解释土星环的倾斜呢?土星的自转轴相对于它环绕太阳运行的公转轨道面倾斜了近27度,所以土星环也是倾斜的。这种倾斜看上去太大了,不太可能是土星诞生时形成的,也不像是遭遇了碰撞形成的。天文学家们一直怀疑土星环的倾斜可能与海王星有关。有研究显示,土星的自转轴会随着时间的推移做周期性运动,这种运动被称为“

然而“卡西尼号”土星探测器的探测数据显示,土星与海王星的所谓引力关联,并非完全合拍,科学家们依据“卡西尼号”土星探测器的探测数据模拟了土星内部的质量分布,结果发现,土星的运行的确接近与海王星共振的状态,但并不与海王星的共振完全吻合。这意味着这两颗行星可能只是一度处于轨道共振状态,但目前却并非如此了,土星可能已经摆脱了与海王星的共振。为什么会这样呢?

模拟显示,如果从土星曾经拥有的全部卫星中去掉一颗,便可以解释土星的运行为什么并没有与海王星的共振完全相符的问题。科学家们认为,如今拥有83颗卫星的土星曾至少还拥有过多出一颗的卫星,他们将这颗卫星命名为“

这个由模拟得到的结果,帮助科学家们很好地还原了土星环形成的过程,且在诸多方面与土星环今日呈现的状况相吻合,因而被科学家们认为是最能解释土星环之谜的理论,简要地说,这个故事大致是这样的:当土星形成时,它的自转轴是基本垂直于它的公转轨道面的。然而,随着土卫六(土星最大的卫星)渐渐远离土星,加上“蝶蛹”等卫星的作用,土星和海王星之间发生了共振关系,土星的自转轴发生倾斜且越来越厉害,最后达到了36度。到了大约1.6亿年前,土星巨大的引力终于将“蝶蛹”撕碎了,由于失去了“蝶蛹”,土星脱离了与海王星的共振,它的自转轴的倾斜度得到调整,从36度减小到现在的大约27度,从而形成了今天我们看到的状态。

至此,土星环之谜终于得到了一种理论上的解释。科学家们认为,这个故事不仅可以解释土星环的倾斜,而且与有关土星环年龄的研究结果吻合,因此是一种可信度较高的理论。

(选自《科学24小时》,有删减)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“保洁”在文中是指土星环上夹杂的冰块对环中的污染物进行稀释、吸收。 |

| B.“进动”在文中是指土星的自转轴随时间的推移做的一种周期性运动。 |

| C.“轨道共振”在文中是指土星环与海王星发生的轨道与轨道的共振现象。 |

| D.“蝶蛹”在文中是指土星83颗卫星之外的已经被土星引力扯碎的卫星。 |

| A.对于土星环的年龄,天文学界一直存在很古老和很年轻两种观点,前者认为它和土星一起诞生,后者则认为远远晚于土星。 |

| B.科学家利用“卡西尼号”研究了落在土星环上的尘埃,发现土星环被污染的年龄不长,证明了土星环上冰块的“保洁”作用。 |

| C.土星自转轴倾斜了近27度,如此巨大的倾斜度不可能是原生或被碰撞形成的,可能与海王星有关,天文学家对此进行了研究。 |

| D.形成之初,土星自转轴基本不倾斜,但随着土星的卫星的影响,“轨道共振”的发生,导致其自转轴倾斜度发生了变化。 |

| A.关于土星环年龄的两种观点一直争执不下,最终在“卡西尼号”土星探测器数据模拟的科技支撑下,年轻说完胜古老说。 |

| B.土星的整个卫星系统一旦失去稳定性,会导致土星的一些卫星必然进入一种危险轨道,最后被土星引力扯碎而形成土星环。 |

| C.模拟所得的结果很好地还原了土星环形成的过程,在很多方面与土星环现状吻合,因而被科学家们认为是最能解释土星环之谜的理论。 |

| D.“蝶蛹”卫星被土星完全吞噬前,土星和海王星一度处于轨道共振状态,再加上其卫星的共同作用,使土星自转轴倾斜度能自由调整。 |

5.科普文是科学客观的向大众普及科学知识的文章,这篇科普文既具有知识性,又具有科学性。请结合材料简要分析。

【推荐3】阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

本是寸草不生的盐碱地、沙漠,海水稻却有可能成为使沙漠变绿洲的先锋战士。这是为什么呢?众所周知,生物的性状主要由基因决定。通过与89个国家的3000个水稻品种基因组数据库序列比较发现,海水稻是一个相对古老的籼稻亚种,独有变异64869个,并存在大量盐诱导基因。这种独特的基因可以帮助海水稻在盐碱环境中茁壮成长。经观察,海水稻根系格外发达,根深可达30~40厘米。其植株比普通水稻要高大许多,成熟后的稻穗长度可达23厘米。有这些特殊的生理构造,海水稻不仅耐盐碱,还具有抗涝、抗病虫害、抗倒伏等优良特性。因此,在生长过程中,它不需施用肥料、农药,是真正的绿色食品。

(摘编自《种进沙漠的粮食》,“科普中国”)

材料二:

海水稻(海稻),是对耐盐碱水稻的形象化称呼,是在沿海滩涂等盐碱地生长的特殊水稻。盐碱地里长出来的稻米,会不会吃起来有咸味?其实,海水稻不仅不咸,还很香。海水稻所生长的滩涂地和盐碱地中矿物多,因此所产稻米微量元素含量比普通稻米丰富。海水稻稻米外观为胭脂红色,营养学家称,这种色泽源于其“富硒”。海水稻比普通大米高7.2倍;与普通精白米相比,其氨基酸含量也高出4.71倍,对人体健康大有好处。

(摘编自《课外地理:细说“海水稻”的那些事》,“搜狐网”)

材料三:

所谓“海水稻”,是20世纪80年代,广东湛江陈日胜先生在遂溪海边芦苇荡里发现的一种野生稻谷类植物(也有报道说,其实就是遂溪古已有之的地方特产“长毛谷”或曰“长毛红米”)。从芦苇能够在这里形成大面积群落推测,其水应该不是纯海水,而是内陆河流入海而形成的湿地,应是淡水与海水的混合水。

需要特别指出的是,并非靠海的水就一定是海水。同时,虽然都是海边,其实无论土壤还是水体,其盐含量会相差甚大。考虑到湛江地处我国降雨最充沛、河流最发达、淡水资源最为丰富的地区,缺乏北方普遍存在的形成盐碱地和盐碱环境的气候条件,天然“海水稻”生长的环境虽然可能混合有海水,但其盐度并不足以称之为真正意义上的海水,而只能称为威水或微咸水的“两合水”。

应该说,发现并驯化培育这一具有一定耐盐能力的野生稻种非常有意义。据说,陈先生曾在室内用含盐2.2%~8.0%的水试种过,证实该稻种能生根发芽。但即便其真能耐受8%的含盐量,距离耐受海水盐度也还相差甚远。因此“海水稻”的叫法具有强烈的误导性,使人误以为该水稻能在海水里生长。

须知,4%或8%与30%已经是量级上的差距,如果不明就里的老百姓相信这种夺人眼球式的宣传,真的以为用海水灌溉就能栽培这种所谓的“海水稻”,必然会造成颗粒无收的悲惨结局。

(摘编自《什么是“海水稻”?“海水稻”的水是海水吗?》,《中国科学报》)

1.下列对三则材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.海水稻根系发达、植株高大、稻穗长等特殊的生理构造,使海水稻具有耐盐碱、抗涝、抗病虫害、抗倒伏等优良特性。 |

| B.陈日胜发现的海水稻生长在芦苇荡中,由芦苇的生长状况可推知此处是混合水,这说明有芦苇生长的水域,其水并非纯海水。 |

| C.“靠海的水”不等于“海水”,因为二者的土壤含量和水体含盐量相差甚大,厘清概念的区别,可让百姓避免颗粒无收。 |

| D.三则材料话题相关,各有侧重,分别重点写海水稻、稻米、“海水”,都运用了列数字、作比较、下定义的说明方法。 |