阅读下面的文字,完成下面小题。

(1)鸟铳,也许会令人联想起晚清时期的鸟枪和抬枪。那时候,中国用鸟枪、抬枪等过时的武器与西方的坚船利炮抗争,这两种武器是中国落后于西方火器技术的重要标志,但鸟铳背后的历史却是另外一番景象。

(2)鸟铳在明代中期刚传入中国时,可谓当时最先进、最重要的单兵作战火器,并逐渐成为中国军队的主流装备。不过,当下了解鸟铳的人并不多。其实,鸟铳曾在西方军事革命中起到重要作用,并深刻影响过中国的历史进程。

(3)制造鸟铳的技术(简称鸟铳技术)起源于欧洲,中国的鸟铳技术主要有三大来源:葡萄牙、日本和土耳其。它们都对中国鸟铳技术的发展和演变产生了推动作用。

(4)葡萄牙是较早崛起的殖民国家,在其征服世界其他国家和地区的过程中,鸟铳起到了重要作用。在东南亚及中国沿海扩展影响力时,葡萄牙与当时的明军发生了激烈的战斗。据《筹海图编》记载,嘉靖二十七年(1548),明军指挥卢镗带领部队攻破了葡萄牙人的据点双屿岛,俘获了善制铳的外国人,获得了制铳技术。葡萄牙式鸟铳是欧洲鸟铳技术起步阶段的产物,其作战威力远不如后来传入日本和土耳其的鸟铳。

(5)在中国东南沿海开展的大规模、长时间的抗倭战争,是日本鸟铳(倭铳)传入中国的直接原因。经过对欧洲鸟铳的技术改进,日本鸟铳的威力更大、精准度更高,造成的杀伤力也更强。后来,通过对日本海盗的分化和打击,明军缴获了部分鸟铳并获得了制作方法,从而改进了中国的鸟铳,有效地遏制了中国东南沿海的日本海盗。

(6)中国学者对于在抗倭战争中从东南沿海传入的鸟铳技术关注较多,而较少提及通过噜密(在今土耳其境内)传入中国的鸟铳技术。然而,西方学者普遍认为,在明朝哈密争夺战期间(1513—1524),噜密的鸟铳技术便传入中国西北地区。从明代军事发明家、火器专家赵士桢在《神器谱》中的奏疏可以得知,嚕密铳在中国的传播范围并不广,当时也没有引起人们的重视。直到万历年间(1573—1620),赵士桢仿造了噜密铳后,情况才有所改变。

(7)鸟铳的主要优势在于其“利能洞甲,射能命中”的特点。它能够穿透重铠,这得益于其拥有细长的铳腹,可以让火药在其中充分燃烧,从而产生强劲的气体推动力,增大了铅弹的威力。鸟铳命中率高则归功于“三点一线”的瞄准器、平直的铳管出口以及改进的点火装置,这些提高了射击的精准度。在明代中后期,鸟铳已成为明军作战中重要的装备,作为单兵火器的战略作用一直延续到清朝。

(8)明代初期的中国火器主要以火铳(小型金属管形火器)为主,通常使用铅子(铅弹)作为发射物。火铳以一种类似发散弹的方式进行发射,因此其射击精准度较低。为了确保火铳的气密性,明代初期的火铳在装填时通常需要筑土(用土块填充),并使用木马子(一块与火铳的内径相同的木片,起到阻隔火药和弹丸的作用)压紧压实,从而保证发射时作用于铅子上的膛压稳定。关于为何使用铅弹的问题,明末火器著作《火攻挈要》中提及:铅的密度较高、重量较重、穿透力更强,在冲击力的作用下,可以比铁和铜更有力地穿透甲胄并造成致命伤害。

(9)赵士桢身为文官,却对军事和火器技术有着浓厚兴趣,制成各具特色的噜密铳、西洋铳、迅雷铳等10多种火器。他的《神器谱》是一部对鸟铳技术内容和种类记载极为详细的火器专著。赵士桢留心访求各种兵器,曾多次下军队了解倭寇所用火器的情况并进行过多次讨论,从而全面了解了鸟铳在战争中的作用。

(10)赵士桢还在《神器谱》中绘制了各种鸟铳的打放姿势图。何汝宾所著的《兵录》也给出了齐备的打放方法,有铳歌曰:“一洗铳,二下药,三送药实,四下铅子,五送铅子,六下纸,七送纸,八开火门,九下线药,十仍开火门安火绳,十一听令开火门,照准贼人举发。”

(11)鸟铳在传入中国之后,国内涌现出一批与鸟铳相关的军事技术家,如戚继光、赵士桢、徐光启等。然而,从历史的角度来看,鸟铳是一种非常重要却没有得到充分应用和开发的火器,即使到了明代后期,鸟铳的技术水平仍然没有实质性的进展,其制作和使用方法也没有在明代后期得到推广和普及。与大型铳炮的发展相比,鸟铳并没有得到明军应有的重视。无论是将领还是士兵,对于这种新型火器都存在一种不愿学习的倦怠态度。在实战中,由于人员众多、烟雾干扰等原因,士兵们没有心思去完成举铳、贴腮、对准星等动作。戚继光甚至在练兵过程中提出疑问:“鸟铳本为利器,临阵第一倚赖者。夫何各军兵不思倚赖之重?”

(12)在同时期的西方,出现了比较专业化的火绳枪部队,他们早早地开始用科学的量化标准规定鸟铳铳管和口径的比例以及铅弹和发药的比例,并应用物理知识研究了鸟铳在平放和仰放时的不同射程。

(13)此后,明代的鸟铳技术走上了一条不断衰落的道路。明末,尽管毕懋康发明了自生火铳,但是未能像西方那样走向发展燧发枪等先进单兵火器技术的道路。在清末抗击外来侵略的战场上,清军所使用的鸟枪和抬枪已经完全落后于世界火器技术的发展潮流。

(摘编自王昕然、冯震宇《鸟铳:明代最先进的单兵作战火器》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.我国明朝时的武器装备与西方相差不大,不过到晚清时期,军队所用鸟枪和抬枪的威力已大大低于当时西方的坚船利炮。 |

| B.虽然鸟铳对于现在的人们来说十分陌生,但不可否认的是,从历史角度看,鸟铳曾对中国的历史进程有着巨大的影响力。 |

| C.明朝的鸟铳技术及其普及程度未能提升,原因就是当时的军方官员更注重大型铳炮的作用,而忽略了单兵火器的技术演进。 |

| D.赵士桢之后,我国在鸟铳的技术研发上鲜有成就,而在同时期的西方则对鸟铳进行了一系列的研发,其技术越来越成熟。 |

| A.文章在介绍了我国鸟铳的演变情况时,将中外进行对比,既具有辩证思维,又使得说明的视角更加阔大。 |

| B.从世界鸟铳技术的发展情况来看,葡萄牙的鸟铳技术属于初级阶段,而日本和噜密的鸟铳制作技术更为先进。 |

| C.西方的学者普遍认为噜密的鸟铳技术是在明朝哈密争夺战期间传入中国的,但是中国学者一直以来不予以认同。 |

| D.文中所引用何汝宾《兵录》中的铳歌既形象地说明了鸟铳的打放情况,又大大增强了说明的生动性、艺术性。 |

| A.鸟铳有细长铳腹,能让火药充分燃烧,产生强劲气体推动力,增大了子弹威力。 |

| B.鸟铳是当时最先进、最重要的单兵作战火器,并逐渐成为各军队的主流装备。 |

| C.“三点一线”的瞄准器、平直的铳管出口以及改进的点火装置,提高射击精度。 |

| D.鸟铳所使用的子弹是铅弹,其密度较高、重量较重,比铁和铜的穿透力更为强大。 |

5.鸟铳技术在我国经历了一段演变过程,请根据以上材料简要分析。

相似题推荐

材料一:

中国古建筑虽然有十六种类型,但是它的结构形式只有五种。第一种是砖结构的长城、城郭;第二种是石结构的阙;第三种是木结构或砖结构的塔;第四种是以木结构和石结构为主的水利工程、桥梁;第五种是以木柱承重抬梁架承托屋顶的中国木结构古建筑。

尽管中国古代建筑的结构形式、建筑类型多样,但却拥有一个共有性质——所有的中国古建筑艺术风格全部都是木结构风格。换句话说,中国古代建筑所有的结构形式都是以木结构为主。

(摘编自侯兆年《中国古建筑中的科技与智慧》)

材料二:

中国古代建筑是劳动人民的精美杰作,而这其中最负盛名的民居建筑当属乔家大院了。乔家大院是典型的砖木结构建筑,这种建筑结构最大的优点是“墙倒屋不塌”。乔家大院虽已经历了200多年的风雨沧桑,但依然挺立,与这种特殊的屋体构造密不可分。

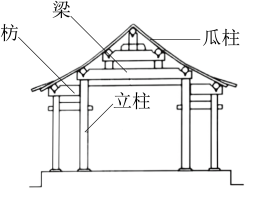

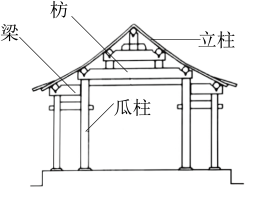

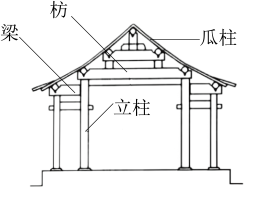

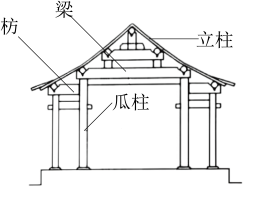

乔家大院主体建筑的屋架结构是我国古建筑中较为普遍使用的一种抬梁式木构架。这种木构架最大的特点就是使用了斗拱和榫卯等技艺,形成有弹性的整体。榫头与卯眼结合时,构件之间具有一定的伸缩余地,因而在地震发生时,榫卯结构的建筑主要部件会在晃动之后,依然恢复到原来的位置,在一定限度内可有效减少地震对房屋的危害,起到较强的抗震作用。这种抬梁式结构首先沿房屋的进深方向在地基或石础上设置立柱,再在立柱上架梁。然后,在梁上重叠数层瓜柱和梁,自下而上,逐层加高,构成一组木构架。在平行的两组木构架之间,用横向的枋连接立柱的上端,并在各层大梁和屋脊下的平梁之上设置若干横向的檩,檩上排列椽子以承载屋瓦的重量。抬梁式结构复杂,加工细致,结实牢固,经久耐用,广泛应用于我国北方地区的民居。

抬梁式木构架是建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素,主要由柱类、梁类、枋类、檩椽类等构件组成。这种木结构建筑的墙体不承重,房屋门窗的安装位置可按居室的空间大小灵活布置,也易于增加建筑的整体空间。

(摘编自杨培成《中国古建筑结构的神奇奥秘“墙倒屋不塌”》)

材料三:

中国铁制品的广泛使用始于汉代,受中国古人“天人合一”“取法自然”等哲学思想的影响,同时由于缺少优良的连接材料,中国古代建筑形成了以榫卯连接为主,木销连接、铁钉连接和材料拼接等方法为辅的连接方式。

中国古建筑中使用的钉子外观不同于现代社会中的产品,其种类繁多,最常用的是外表笨拙、四棱面的L形铁钉。由于缺乏机床和模具等现代工艺,我国古代的铁钉完全是靠技艺高超的匠人手工锻造或者浇铸完成。这些熟铁制作出来的铁钉,柔韧度较好,抗拉力尚可,强度却很差,基本上承受不住木材的重量。铁钉制造不仅费时费力且成本较高,在满足不同施工需要的同时,还需防止铁钉对木构件的钉裂,对钉子的厚度和直径有着严格的要求,以上多种原因限制了铁钉在中国古建筑中的应用。

(摘编自于飞《中国古代建筑真的不用钉子吗?》)

1.下列图解中,最符合材料二相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.中国古代建筑的结构形式多样,比如砖结构的长城、石结构的网、木结构的塔,但它们有个共同性质,即都是木结构艺术风格。 |

| B.抬梁式结构复杂,结实牢固,经久耐用,采用这种构架的建筑的墙体不承重,易于增加建筑的整体空间,还能按空间灵活布置。 |

| C.中国古代建筑主要以榫卯连接,再辅以木销连接、材料拼接等方式,这是因为受中国古代哲学思想影响和缺少优良的连接材料。 |

| D.中国古代的铁钉全靠匠人手工锻造或浇铸完成,其强度差,成本高,基本承受不了木材的重量,所以中国古代建筑不使用铁钉。 |

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这社群包含着地域的含义。村落这个概念可以说是多余的。儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

但是人究竟不是植物,还是要流动的。乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程,一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断地扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这社群不能不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限,人口繁殖所引起的常是向内的精耕,精耕受着土地报酬递减律的限制,逼着这社群分裂,分出来的部分另外到别的地方去找耕地。

如果分出去的细胞能在荒地上开垦,另外繁殖成个村落,它和原来的乡村还是保持着血缘的,甚至把原来地名来称这新地方,那是说否定了空间的分离。这种例子在移民社会中很多。以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。我十岁就离开了家乡——吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。在这里很显然在我们乡土社会里地缘还没有独立成为一种构成团结力的关系。我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

很多离开老家漂流到别的地方去的并不能像种子落入土中一般长成新村落,他们只能在其他已经形成的社区中设法插过去。如果这些没有血缘关系的人能成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。这样血缘和地缘才能分离。但是事实上在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物,在户口册上也有注明“寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为“新客”或“客边”的。

亲密的血缘关系限制着若干社会活动,最主要的是冲突和竞争。亲属是自己人,从一个根本上长出来的枝条,原则上是应当痛痒相关,有无相通的。而且亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的,因之在授受之间无法一笔一笔地清算往回。

在亲密的血缘社会中商业是不能存在的。这并不是说这种社会不发生交易,而是说他们的交易是以人情来维持的,是相互馈赠的方式。普通的情形是在血缘关系之外去建立商业基础。在我们乡土社会中,有专门作贸易活动的街集。在这里大家把原来的关系暂时搁开,一切交易都得当场算清。当场算清是陌生人间的行为,不能牵涉其他社会关系。因此商业是在血缘之外发展的。

地缘是从商业里发展出来的社会关系。血缘是身份社会的基础,而地缘却是契约社会的基础。契约是指陌生人中所作的约定。在订定契约时,各人有选择的自由,在契约进行中,一方面有信用,一方面有法律。法律需要一个同意的权力去支持。契约的完成是权利义务的清算,须要精密的计算、确当的单位、可靠的媒介。在这里是冷静的考虑,不是感情,于是理性支配着人们的活动——这一切是现代社会的特性,也正是乡土社会所缺的。

从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变,也是社会史上的一个大转变。

(摘编自费孝通《乡土中国·血缘与地缘》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.在人口不流动的社会中,乡土社会的人口如果能够自给自足,是不需要流动的,同时也不需要村庄的概念。 |

| B.血缘社群在一定的地域范围繁殖到一定程度,限于土地面积与人口数额,就必定会呈现向外扩张的趋势。 |

| C.只要没有血缘关系的人能够形成一个村落,那么就可以打破血缘和地缘的分界。但是在乡土社会不可能实现。 |

| D.商业需要在地缘关系中才能发展壮大,是因为血缘社会中,人与人之间的交易主要是依靠人情来维持。 |

| A.现代社会户籍中的籍贯一般填父辈的出生地,且会一代代继承下去,这是乡土社会中血缘的典型表现。 |

| B.历史上的客家人是在中原汉族的大迁徙中远离故土而形成的一个群体,这种联系就是靠血缘和地缘共同作用建立起来的。 |

| C.乡土社会的村落中,一个外村人想要融入这个社群,必须依靠婚姻来建立血缘关系,以进入当地的地缘关系。 |

| D.商业活动中双方签订的契约就是源于地缘社会关系,意味着权利义务的清算,因此血缘关系中不能建立契约。 |

4.请依据上文观点,对下列材料中的现象加以分析。

材料:中国有句古话:“有钱不买当庄鸡,有钱不买当庄蛋。”还有一种现象是乡村里的人们会走上十多里到街集上买卖交换所需物品,即使这些物品在左邻右舍、亲戚朋友家都能换到或者买到,他们也愿意不辞辛劳到远处的集市上去换。

稻米传说

文慧

谁是稻米的最早驯化者?对于这一问题曾一度众说纷纭。最早认为水稻栽培起源于印度,学说的提出者是来自瑞士的植物学家阿方斯·德康多尔。他是第一位系统研究栽培物种起源的学者,1882年著有《栽培植物的起源》一书。虽然他也曾提过,在公元前2800年左右的中国,水稻作为“五谷”之一很有可能已经被种植,但因为在印度被发现的栽培品种更多,所以彼时流行将印度定为栽培水稻的起源中心。直到1917年,中国南方各地发现的稻种数量已经与印度不相上下,水稻原产于中国的发声就开始日益响亮起来。20世纪70年代,浙江余姚县河姆渡村发现的7000年前人工栽培稻遗址备受瞩目。一方面,它推翻了中国稻米由印度传入的说法,证明中国才是世界上最早种植水稻的国家;另一方面,人们发现早期的中国在黄土高原地区农耕文明发源较早的同时,其南方也开始早早萌芽了自己的农业文化。2011年,美国圣路易斯华盛顿大学与纽约大学合作开展了一项水稻DNA基因研究。研究表明,栽培水稻的起源时间大致在公元前8500年前,地点在长江中下游一带。在这里,野生稻米被驯化为粳稻,中国的粳稻随后由商人和农民传到印度,与恒河流域的野生稻杂交之后变成籼稻,后又传回中国。由此,中国水稻种植起源说算是铁板钉钉,华夏祖先才是最早驯化野生稻的人。

中国历史上的三次大规模人口南迁,为稻米种植带来勃勃生机。跟随北方移民一起南下的,还有他们先进的种植技术,这些技术与南方的湿润气候和丰厚土壤一拍即合,大片蛮荒之地变成万顷良田。经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐渐成为维系国力的最重要因素。

可以说,中国稻米的栽种史是一部经济和文明的发展史。从人口历史数据来看,北宋以前中国人口数量从未超过6000万,与之对应的,是从商周时期到汉唐时期中国北粟南稻,粟居首位、稻居其次的格局。而伴随中国历史上几次人口南迁带来的南方土地开发,稻的地位开始超越粟。特别是从11世纪起,源自越南的占城稻传入中国,与本地的晚稻配合成为双季稻,大大增加了南方稻米的产量,南宋人口也迅速突破亿的大关。随着历史进程中人口的迁徙和流动,以稻米为基础的长江文明与黄河流域的粟作文明交相辉映,前者逐渐发展出了繁荣的稻米文明。到了清朝末年,南方经济超越北方,国内人口也达到了4亿多。在这些重大转变的背后,稻米的推动作用功不可没。

作为稻米的故乡以及最大的稻米产区,中国的稻作技术和稻米文化影响了世界。大约3000年前开始,稻米从中国出发,向北传递到朝鲜,向南影响至越南,2000年前东传到了日本。中国稻米穿越崇山峻岭、漂洋过海,随后陆续传播到西亚、欧洲等地,最终形成了日本学者渡部忠世所说的“稻米之路”。在过去的几千年里,稻米之路不仅为许多民族带去了食粮,更影响了这些国家人们的饮食习惯、生活习俗,在这个过程中,稻米将中国和整个亚洲连接到一起,最终塑造出独特的“稻米文化圈”。

(有删改)

1.下列有关水稻种植起源认定过程的描述,不正确的一项是( )| A.因为恒河流域最早出现籼稻,瑞士人阿方斯·德康多尔提出水稻栽培起源于印度。 |

| B.当在中国南方发现的稻种数量与印度不相上下时,中国水稻种植起源说呼声渐响。 |

| C.浙江省余姚县河姆渡村人工栽培稻遗址证实了中国是世界上最早种植水稻的国家。 |

| D.通过水稻DNA基因研究,科学家确认中国长江中下游一带是水稻种植的起源地。 |

| A.中国历史上的三次大规模人口南迁,随之南下的先进种植技术为稻米种植带来勃勃生机。 |

| B.经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐渐成为维系国力的最重要因素。 |

| C.人口的迁徙和流动,终形成了长江流域的稻米文明与黄河流域的粟作文明交相辉映的局面。 |

| D.中国稻米栽种历史悠久,种类多次更新,中国稻米种植史也是一部经济和文明的发展史。 |