语言腐败

语言腐败是指通过语言表达或者是语言行为做不正当的事,从而产生大家所关注的腐败现象,这是因为语言使用者的思想健康出了问题。

有腐败现象,必然就会反映在语言使用中,因为语言是社会生活的镜子。民众对腐败现象深恶痛绝,搞腐败的人必然会利用语言来混淆黑白。“口是心非”、“口蜜腹剑”是语言腐败最突出的表现,也就是人们所说的“说一套,做一套”。口头上说“打黑”,实际上做的是“黑打”,口头上说的是“打假”,实际上做的是“假打”。正如有的顺口溜所说:“心里想一套,开会讲一套,做的又一套。”

委婉语和语言暴力是语言腐败表现的两个极端、两个软硬兼施的手法、一个矛盾统一体。前者以羞答答的姿态为自己的丑恶行径辩解,后者则是以攻击性的语言对无辜者进行辱骂或攻击。用委婉语来遮羞,往往是做了见不得人的事,说话人心里往往有理亏的感觉。用恶毒言语侮辱无辜民众,实施语言暴力者往往觉得自己高人一等,真理也在自己一边,骂起人来觉得天经地义。殊不知把自己推到民众的对立面,不能不说也是语言腐败的一种表现。从某种意义上说,语言暴力给社会安定带来的危害远比遮羞的语言大。

委婉语的产生,本来是同语言禁忌联系在一起的。也就是说,人们为了回避说出一些不吉利或不雅的词语,用拐弯抹角的办法表达那些不愿意说出来的事物或概念。一般地说,委婉语具有文明礼貌的语言功能,特别是能够创造比较温馨和谐的语言环境。例如用“安睡”、“长眠”代替“死”。委婉语作为语言腐败的手段,并不是中国当代腐败人士的发明。中国古代买官就说是“捐纳”。美国人创造了“技术监视”一词来代替“窃听”,因为窃听总有偷偷摸摸、不光明正大的意思。时下大家比较关注的一些涉及腐败现象的词语,有些就是委婉语,这些委婉语似乎不是出于文明礼貌的原因,如明明是渎职,却说是“管理不到位”,明明是跑官要官,却说是“要求进步”,明明是受贿,却说是“礼节性收入”,明明是在打麻将,却要说是“政治学习”。这些发明看起来似乎很有创造性,说穿了只不过是玩弄文字游戏,耍小聪明而已。委婉语本来的文明礼貌功能在这里丧失殆尽,实际上变成了腐败现象的遮羞布。

用攻击性语言侮辱人,那便是语言暴力;对无辜人士实施语言暴力,那便是语言腐败。经过“文化大革命”的人,都有许许多多无辜遭受语言暴力的体会,不管是发生在自己还是他人身上。例如对于那些应该被打倒的人,说打倒他们、批倒斗臭还远远不够,还得再踩上一只脚,让他们永远不得翻身。“炮打”、“摧毁”、“砸烂”等等暴力语言是施暴者挂在嘴边的口头禅;“叛徒”、“特务”、“里通外国”、“卖国贼”、“崇洋媚外” 等等莫须有的罪名铺天盖地,利用这些暴力语言便可以置人于死地而后快。“文化大革命”中无辜遭受语言暴力致伤致残致死者不计其数,经历过那场劫难的人们对那一幕幕惨剧怎能那么快就会从记忆中消失?

改革开放三十多年来,戴帽子、打棍子的语言暴力现象为人民所唾弃。摆事实讲道理、开放务实的风气已经逐渐形成。但是不可讳言,“文化大革命”语言暴力的阴魂不散,至今在某些新闻报道中仍然可以找到影子,例如辱骂不喜欢看国产电影的观众崇洋媚外,赫然用上“中国电影观众有崇洋媚外的劣质性”标签。

语言暴力通过不恰当的语言表达,会对他人造成人格、情感、自尊以及心灵的伤害,它违背了语言交际的合作原则和礼貌原则,是一种不与他人合作,也不要求他人与之合作的错误言语行为。这是当前构建和谐社会人们所不愿意看到的现象。

(选自《人民论坛政论双周刊》总第393期 ,作者:苏金智。有删改)

1.根据原文内容,下列对“语言腐败”的表述,不准确的一项是( )| A.语言腐败是来自社会生活中的腐败现象,是腐败者利用语言来混淆黑白,是他们的思想健康出了问题。 |

| B.语言腐败主要表现为两个层面,即委婉语和语言暴力,委婉语是腐败者为自己的丑恶行径辩解,语言暴力则是以攻击性的语言对无辜者进行辱骂或攻击。语言暴力给社会安定带来的危害更大。 |

| C.语言腐败中的委婉语不仅在中国早已有之,而且在外国同样存在。但它几乎丧失了委婉语本来的文明礼貌功能,变成了腐败现象的遮羞布。 |

| D.语言腐败中的语言暴力常用攻击性语言侮辱人,对无辜者戴帽子、打棍子,使他们遭受人格、情感、自尊以及心灵的伤害。 |

| A.将渎职说成“管理不到位”,将跑官要官说成“要求进步”,将受贿说成“礼节性收入”,这类语言看起来似乎很有创造性,所以注重在文字上做文章和追求语言的创造性是语言腐败的手段。 |

| B.“文化大革命”中许许多多的人因为无辜遭受语言暴力,被扣上了莫须有的罪名,致伤致残致死,从那场劫难中走过来的人们是不会很快忘记那一幕幕惨剧的。 |

| C.现在某些新闻媒体的报道中仍然存在语言暴力的倾向,一件普通小事就给中国人贴上某种标签就是一种表现。 |

| D.在当前构建和谐社会的时代,人们不愿意看到通过不恰当的语言表达对他人造成伤害,有违语言交际的合作原则和礼貌原则的错误言语行为。 |

| A.著名建筑学家梁思成、林徽因故居被拆,有关部门回应说是被“维修性拆除”,重庆的原国民政府军事委员会重庆行营也被拆了,当地文管部门回应称,这是“保护性拆除”。 |

| B.导游对游客说:“我们如果要‘上厕所’就说‘去唱歌’。”于是每次旅游车一停,游客们就热闹地喊:“唱歌啦,唱歌啦。” |

| C.网络将大街上一部分人 “凑够一撮人就可以走了,和红绿灯无关”的行为冠以“中国式过马路”,接着又诞生了“中国式教育”、“中国式旅游”,“中国式”一时间成了国人不文明的标签。 |

| D.甬温线动车追尾事故后,铁道部新闻发言人通报事故情况所言 “×××是奇迹,至于你们信不信,我反正信了!”被冠以“高铁体”的称号。 |

相似题推荐

材料一:

为实施科教兴国战略,促进民办教育事业的健康发展,维护民办学校和受教育者的合法权益,根据宪法和教育法新修订的《民办教育促进法》自2017 年9 月1日起施行。作为校内教学的有益补充,民办教育培训机构近些年来越来越多地承载起学生对于教育多样化、个性化和分众化的需要,也正是因为这个原因,课外辅导行业已经成长为一个体量巨大的市场,2016年行业市场规模超过8000 亿元,参加学生规模超过1.37 亿人次,辅导机构教师规模700 万至850万人。民办教育培训行业风生水起,不仅得到了资本市场的青睐,也得到了广大家长的重视。

(摘编自中国教育学会《中国辅导教育行业现状调查报告》)

材料二

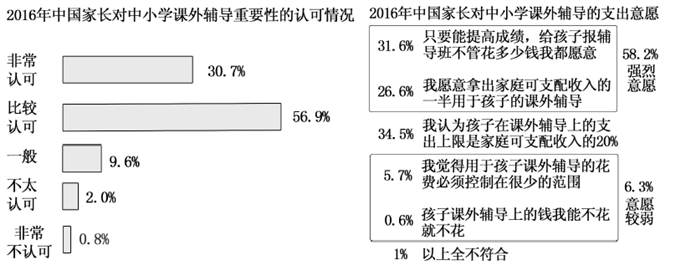

(摘编自中国教育学会《中小学课外辅导家长调研》)

材料三:

中新社北京2月26 日电中国教育部26 日召开新闻通气会表示,决定开展校外培训机构专项治理行动,坚决治理“应试”倾向、超纲教学等民众反映强烈的问题。近年来,一些面向中小学生举办的非学历文化教育类培训机构开展以“应试”为导向的培训,违背教育规律和青少年成长发展规律,影响了学校正常的教育教学秩序,造成学生课外负担过重,增加了家庭经济负担,社会反响强烈。为此,教育部、民政部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局决定联合开展此次专项治理行动。

除治理安全隐患、无证无照等问题外,此次行动还将坚决纠正校外培训机构开展学科类培训(主要指语文、数学等)出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等行为。

校外培训机构开展学科类培训的班次、内容、招生对象、上课时间等,要向所在地教育行政部门进行审核备案并向社会公布。同时,严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛,坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为,并依法追究有关学校、培训机构和相关人员责任。

对于一些中小学校不遵守教学计划、“非零起点教学”等行为,有关方面将严厉追究校长和有关教师的责任;对于中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲,并诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为,一经查实,依法依规严肃处理,直至取消教师资格。

(摘自中国新闻网《中国教育部决定开展校外培训机构专项治理行动》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.《民办教育促进法》的实施不仅为民办教育的培训提供了法律保障,还维护了受教育者的合法权益。 |

| B.近年来,民办教育承载了学生对教育多样化、个性化越来越多的需求,对校内教学作了有益的补充。 |

| C.据材料二图表可知,多数家长认可中小学课外辅导的重要性,且对课外辅导费用的支出有强烈意愿。 |

| D.民众对违背教育规律、以“应试”为导向的各种校外培训行为反响强烈,教育部决定展开专项治理活动。 |

| A.材料一揭示了民办教育培训所存在的优劣现象及其成因,材料三阐述了政府对其弊端进行整治的措施。 |

| B.资本市场的青睐让民办教育风生水起,教育部的专项整治行动对民办教育培训的发展起着促进作用。 |

| C.民办教育事业在发展过程中出现了诸如“应试”“超纲”等不健康现象,这严重影响了科教兴国战略的实施。 |

| D.减轻中小学生课外负担、规范管理校外培训机构,不仅需要顶层制度高位协调,也需要基层单位认真实施。 |

| E.教育部开展的校外培训机构专项治理行动,现实针对性强,整治措施具体明确,受到了社会的广泛好评。 |

材料一

2007年,“南海一号”被整体打捞出海,移驻于阳江海陵岛的广东海上丝绸之路博物馆。封存6年后,近日,国家文物局决定启动“南海一号”的全面整理,用三四年时间,取出全船6万至8万件文物。

“南海一号”是一艘宋代商船。船体长24.58米、宽9.8米,是目前世界上已发现的最大宋代船只,该船发现于上世纪80年代,在海底沉睡了800多年,但古船船体保存相当完好。

亘古不变的大国情结、对祖辈盛世的迷恋与崇拜,对宝藏本能的探窥心理都让人们寄希望于在“南海一号”中寻找答案,“南海一号”的身世、沉船原因、千年不腐等谜题将随沉船的全面发掘而一一揭晓。可以预见,当“南海一号”最终完整地呈现在人们面前时,无论是否符合专家的预期,任何一条有关它的信息都将是引人注目的新闻。

(摘编白《“南海一号”试捞20年沉浮录》,中国文化报2013年12月5日)

材料二

广东省文物考古研究所副所长、“南海一号”考古领队崔勇介绍,此前“南海一号”的发掘工作以提取船内文物为主,目前船货清理进入尾声。“截至2018年,我们发掘的文物数量是143000多件,从目前看,剩下的预估还有一两万件,集中在后部几个船舱,总数可能会超过16万件。”

考古人员介绍、由于目前大部分发掘已经到船底,船体下部保存较好,基本上确认了船体的整体打捞成功。船货清理提取出的船载文物、包括大量的瓷器、铁器、钱币,还有部分金银铜锡、竹木漆器以及动植物遗存等。

崔勇表示,接下来“南海一号”将进入船体发掘和保护的阶段,船体未来有望整体展示。

(摘编自《宋代古沉船“南海一号”船货清理基本完成,文物或超16万件》,新华网2019年3月21日)

材料三

2007年12月22日,一艘南宋沉船(被命名为“南海一号”)从广东阳江附近的海底被整体打捞出水,一周以后,“南海一号”被搬进了阳江海陵岛上专门为它建造的“水晶宫”里,一边开放陈列,一边继续发掘.这样的打捞发掘,费用昂贵:光打捞就要花费1亿元以上,建“水晶宫”又要1亿多元。为了一艘沉船花那么多钱,值得吗?

这就要从20多年前“南海一号”的发现说起。这艘沉船是在1987年被发现的,同时打捞出一批珍贵文物。由于经费和技术条件的限制,直到2001年才进行制图调查,2002年又打捞出文物4000多件,原来,“南海一号”是800年前的大型远洋货船,船长30米、宽近10米,载重量近800吨。发现时甲板已经腐烂,但是船身其他部分尚保存完好,船体的木质仍然坚硬如新,是迄今发现的最大、也是保存最好的宋代沉船,对了解中国古代造船工艺、航海技术都有极其珍贵的价值。船载货物以瓷器和铁器为主,初步估计有6万至8万件之多,其中包括价值连城的国宝级文物,对于这项国宝的发现,采用整体打捞、室内发掘的新技术,来保证船身和物品的有效发掘和保存,是完全值得的。

“南海一号”的发掘,也为中国古代“海上丝绸之路”的研究,提供了无法估量的宝贵资料。中国古代的国际贸易航线在秦汉时期已经出现,唐宋年间更为繁荣,宋代时中国的航海技术在国际上遥遥领先.隋唐年间海上运送的主要是丝绸,到了宋元时期,瓷器渐渐成为主要的出口货物,“南海一号”就是见证。

(摘编自《为什么要花巨额经费打捞“南海一号”沉船?》,科普中国网2017年4月14日)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.“南海一号”是南宋时期的一艘远洋贸易商船,沉没在海底已经800多年,在目前发现的所有末代船只中,它般体最大、保存也最为完好。 |

| B.“南海一号”本身和般载货物都是价值连城的国宝,采用整体打捞、室内发掘的方式,既保证了船载文物的有效发掘,又保证了船体完好无损。 |

| C.“南海一号”文物发掘表明,船上货物以瓷器、铁器为主,这为中国在宋元时期的国际贸易中瓷器成为主要出口货物的观点提供了有力的证据。 |

| D.“南海一号”目前陈列于广东海上丝绸之路博物馆内的“水晶宫”中,“水晶宫”耗费上亿资金,专为“南海一号”而建,面向广大游客开放。 |

| A.由于资金和技术的限制,“南海一号”在被发现20年后才打捞出水,得益于先进的打捞技术,船体整体打捞非常成功,当即得到专家确认。 |

| B.随着“南海一号”的全面发掘,一个个的谜题逐渐揭开了其神秘的面纱,目前的考古发现完全符合专家的预期,成为新闻持续关注的热点。 |

| C.“南海一号”的发掘工作分为船货清理和船体发掘与保护两个阶段,前一个阶段的工作已经基本完成,接下来将进入船体发掘和保护阶段。 |

| D.目前,“南海一号”文物的提取工作并没有按照国家文物局的原计划如期完成,这应该与船载文物的数量比预计多出一倍有很大的关系。 |

英国政府日前宣布拟推出新规,要求无人机操作员必须“实名注册”,还要参加类似驾驶理论考试的安全意识测试,试图借问责制从源头强化管理,规范无人机使用。

被喻为“上帝之眼”的无人机不仅在军事、工业勘测、商业配送等领域功用丰富,在民用领域也越来越受到青睐。据统计,2017年全球无人机的产量将接近300万架,比2016年增长39%,市值超过60亿美元。然而在技术和市场迅速发展的同时,安全隐忧也在不断 增加。

增加。

上个月,一架无人机出现在伦敦盖特威克机场跑道上,导致数十架飞机无法降落,机场也短暂关闭。从无人机面世至今,全球各地不断有其干扰民航客机,造成后者延误、迫降甚至返航等情况。同时,无人机可能带来的对私人领域的侵犯、个人隐私的窥视也引发担忧。各国政府因此不断规划实施对无人机的管理,不过,宽严幅度则相距甚远。

在法国,一名少年因使用无人机拍摄城市全景即被起诉,理由是可能造成对他人的危害。根据法国目前颁发的法规,除机场、军事区等敏感地区禁用民用无人机,城市及周边地区,包括公路、公园、沙滩等公共场所上空同样禁用无人机。即使是私人区域,未经允许也不得随意对他人及其所有物进行拍摄,更不得以商业为目的进行传播。在澳大利亚、新西兰,类似严格的举措也在施行。

相比之下,爱尔兰等国家的管理措施相对宽松,爱尔兰仅要求重量在1000克以上的无人机进行登记。英国交通部的研究也显示,400克以上的无人机就有可能对商用飞机的驾驶舱玻璃造成损伤。

毋庸置疑,维护公共及私人安全领域不受市场盲目逐利的侵害,乃是监管的第一大功能。但是,采取合适的力度使之不损害行业发展的前景、不打击研发的积极性也是判断监管适当的重要 标准,像英国运输部官员马丁•卡拉南所指出的,“要试图通过无人机新规优先保护公众,同时最大程度发挥无人机的潜力”。去年底,在美国的监管严规拒绝亚马逊公司测试无人机送货之后,英国作为“全新的自动化技术方面全球最为积极的国家之一”,欣然接受了亚马逊的测试请求,而且亚马逊也只是在英国测试类似产品的“众多大公司之一”。

标准,像英国运输部官员马丁•卡拉南所指出的,“要试图通过无人机新规优先保护公众,同时最大程度发挥无人机的潜力”。去年底,在美国的监管严规拒绝亚马逊公司测试无人机送货之后,英国作为“全新的自动化技术方面全球最为积极的国家之一”,欣然接受了亚马逊的测试请求,而且亚马逊也只是在英国测试类似产品的“众多大公司之一”。

以互联网为代表的新兴产业在发展中新的业态不断涌现,特别是以移动互联网、物联网、云计算大数据为代表的新一代信息技术还带来商业模式、服务模式的更新与比拼,对新生事物的发展要有更多的包容,更多的鼓励和支持,而有效的监管一方面应该成为引导规范新兴行业发展的利器,另一方面则应成为帮助平衡其商业潜力与人们安全需求之间的天平。

完善的监管方案本身也是一种宝贵的“发明”,其价值终会在时间的检验中得以呈现。

(摘编自李应齐《给无人机直规矩》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.无人机被喻为“上帝之眼”,近几年来,技术和市场迅速发展,安全隐忧也在不断增加。 |

| B.各国政府在不断规划实施对无人机的管理,不过,美洲和欧洲的宽严幅度相距甚远。 |

| C.不损害行业发展的前景、不打击研发的积极性是判断监管适当的首要标准。 |

D.能有助于商业潜力与人们安全需求之间的平衡即称得上 完善的监管方案,这方案本身也是一种宝贵的“发明”。 完善的监管方案,这方案本身也是一种宝贵的“发明”。 |

| A.文章从英国拟推出新规入手,引出无人机快速发展所带来的安全隐忧问题。 |

| B.文章以维护公私安全领域不受侵害为立论前提,阐发了严管无人机的主旨。 |

| C.文章第三段用较多篇幅列举了无人机的安全隐忧,引出各国加强对其监管的问题。 |

| D.文章引马丁•卡拉南的话,说明监管无人机既要考虑安全,又要有益其发展。 |

| A.要求无人机操作员必须实名注册,还要参加安全意识测试,以期从源头上对其强化管理,规范其使用。 |

| B.盖特威克机场飞机无法降落,是因为跑道上出现的无人机可能对其造成损伤。 |

| C.法国禁止在公路、公园等公共场所上空使用无人机,因其危害了他人权益。 |

| D.在新一代信息技术带来商业、服务模式更新背景下,实现有效监管尤为重要。 |

奥林匹克精神的背离

一百多年来,人们在奥运会上寄托了关于和平和奇迹的梦想,奥运也经历了战争的戕害、冷战的对垒,承载了众多体育所无法承载的东西,比如意识形态和民族主义。随着奥运经济模式的转变、高科技的发展,在不断向“更快、更高、更强”发起冲击的同时,现代奥林匹克运动也出现了与自身精神的背离,继续承载着超过体育本身的诉求,比如追求财富,比如展示国力。

奥林匹克运动寻求的是一种在努力中发现快乐的生活方式,是良好价值观的典范,能够使人们尊重普适的基本道德观念。然而,现在奥林匹克倡导的价值观离人们越来越远。

更快,更高,更强?在雅典,希腊两名短跑名将肯特里斯、萨努涉嫌逃避检测,成为雅典奥运会第一起涉嫌兴奋剂事件的运动员。随后的十几天来,兴奋剂如瘟疫一般在雅典城迅速泛滥。尽管世界反兴奋剂组织声称雅典奥运会是反对兴奋剂战争的一个转折点。这场战争将取得胜利;但是一些专业人士认为,雅典甚至很可能会成为最后一届“干净”的奥运会。一位常年进行兴奋剂检测工作的人表示,“按照目前人类科技的发展,在下一届奥运会之前,人类将会研制并应用更不容易检测的‘基因兴奋剂’,用可以提高运动成绩的DNA对运动员进行基因改造,以获取竞技优势”。

精神愉悦的代价?7月份葡萄牙刚刚举办2004年欧洲杯,8月希腊又迎来了奥运会。这两个国家都是欧洲的小国,在欧盟15国中是最穷的,它们充满地缘上的、政治上的和经济上的焦虑。葡萄牙用了6.6亿欧元为4个星期的比赛兴建了10个足球场,对于一个经济连续30年衰退的国家来说,真是一个壮举!但是,葡萄牙却为了这次比赛成为欧元区12国中第一个突破《稳定和增长公约》预算赤字的国家。希腊也同样希望通过成功地举办本届奥运会,吸引旅游者和投资支持经济增长。但是,目前奥运会的投资已经超过预期,而收益还不确定。如果在奥运会之后,希腊今年四季度的经济增长明显减缓,或者雅典的就业减少,人们就会怀疑:举办奥运会值得吗?希腊真的因为奥运会改变了吗?

奥运会成为民族国家?国际奥运会对自己的版图有着清晰的定义:比赛场馆、运动员村,只有那些有票和得到许可的人乘坐专用的交通工具才能到达;奥运会有着自己的“移民”程序,只有奥运会的大家庭的成员才能使用奥运会“护照”进入机场;在行政事务上,有统一着装的志愿者为运动会服务;奥运会也有自己的货币,在奥运场馆和运动员村,人们只能用“维萨卡”买东西;奥运会还有自己的秘密警察,那些穿着黑色金属光泽衣服的人负责在开幕式上保证运动员和其他人的安全。奥运会越来越具备民族国家的特征。而对普通人来说,奥运会给予了他们什么特别的关照呢?希腊奥运会的老板们曾经争论,无需给观众提供更多的东西,因为门票收入还不到奥运会预算的10%。

奥林匹克运动在21世纪得到了发扬光大,在规模上、场馆建设上,还有在她展示的雄心上;但是如果普通人不再愿意亲临现场去体验她,奥运会就将失去她的魅力。

(选自9月26日新华网 有改动 记者白瑞雪、孙彦新、张汨汨)

1.作者认为“奥林匹克所倡导的价值观离人们越来越远”,下列不能作为这种观点的论据的一项是 ( )| A.奥林匹克承载着体育所无法承载的意识形态、民族主义、追求财富和展示国力等需求。 |

| B.对“更快,更高,更强”“精神愉悦的代价”和“奥运会成为民族国家”产生质疑。 |

| C.希腊两名短跑名将涉嫌兴奋剂事件后,兴奋剂如瘟疫一般在雅典城迅速泛滥。 |

| D.希腊希望通过成功地举办雅典奥运会,以便吸引旅游者和投资来支持国家经济增长。 |

| A.奥林匹克运动能够给人们带来精神的愉悦,但是需要为此付出代价。 |

| B.东道主对奥运会充满地缘上的、政治上的和经济上的渴求,只能是一厢情愿。 |

| C.科技的发展,致使运动员为获取竞技优势而应用更不容易检测的“基因兴奋剂”。 |

| D.奥林匹克运动在21世纪的确得到了发扬光大,但奥林匹克精神的背离更为严重。 |

| A.现代奥林匹克运动背离自身精神,与奥运经济模式的转变和高科技的发展不无关系。 |

| B.门票销售收入越少奥运会的老板们就越限制给予普通观众的需求。 |

| C.雅典奥运会之后,希腊今年四季度的经济增长会明显减缓,就业岗位会减少。 |

| D.普通人不再愿意亲临现场去观看奥运会之时,就是奥运会失去魅力之日。 |

得益于中国在互联网、大数据、云计算等领域的卓著进步,人工智能在国内发展迅猛。在可以预见的未来,中国的人工智能产业将在自动驾驶、智慧医疗、智慧金融、机器人等领域获得蓬勃发展。

从娱乐、出行到支付手段,人工智能悄然改变着我们的生活。今年7月,国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,指出人工智能成为国际竞争的新焦点、经济发展的新引擎,带来社会建设的新机遇,同时人工智能未来发展的不确定性也带来了新挑战。在这些新挑战中,最令普通人关注的,或许就是人工智能时代的“人机关系”:高阶人工智能有没有失控风险?未来的机器会不会挑战人类社会的秩序,甚至获得自主塑造和控制未来的能力?随着人工智能日新月异的发展,很多人有了这样的担心。

人工智能会带来福祉还是挑战,是许多文学、影视、哲学作品不断探讨的主题。近年来大众传播对人工智能的关注,无形中也加重了人们对“人机关系”的焦虑。以音源库和全息投影技术为支撑的“二次元”虚拟偶像上台劲歌热舞,人工智能用人脸识别技术与深度学习能力挑战人类记忆高手,“阿尔法狗”击败各国围棋大师,攻占了人类智力游戏的高地……尤其是一些以“人机对战”为噱头的综艺节目,通过混淆人工智能的概念,人为渲染了一种人机之间紧张的对立气氛,既无必要,也缺乏科学性。

事实上,现在所有人工智能仍属于在“图灵测试”概念下界定的“智能”,无论是将要盛行的根据神经网络算法的翻译程序,抑或是基于量子计算理论的各种模型,在未来很长时间内都将是从属于人类的工具。作家韩少功提出了“当机器人成立作家协会”的有趣假设,从文学的角度解释了自己对于人机对立关系的看法。他认为价值观才是人类最终的特点和优势,人工智能的发展,应该促使人们对自身存在的本质进行更加深刻的探索,并坚定人类本身存在的价值。

尽管如此,行将迈入人工智能时代,我们仍需谨慎界定人机之间的关系格局。国务院在《新一代人工智能发展规划》中提出,“建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,形成人工智能安全评估和管控能力”。未来,应通过对人工智能相关法律、伦理和社会问题的深入探讨,为智能社会划出法律和伦理道德的边界,让人工智能服务人类社会。这也是世界范围内的一项共识。微软、谷歌等巨头也因人工智能的发展风险而成立了AI伦理委员会。越来越多的机器人专家呼吁,在机器人和自动化系统上安装“道德黑匣子”以记录机器的决定与行为。人们已经意识到,人工智能的发展应该以人类社会的稳定与福祉为前提。

中国在人工智能领域发展迅猛,在未来构建人机关系格局上,也应发挥中国传统文化的优势。面对人工智能,既要通过法律和政策予以规范,也要用文明和伦理赋予其更多开放的弹性。在这方面,相信中国文明传统会比偏重逻辑与实证的西方文明传统更有用武之地,更有助于开拓兼顾科技与人文的“中国智造”。

(摘自《人民日报》2017年08月23日05版,有删改)

1.根据原文内容,下列说法正确的一项是| A.如果我们能坚定人类本身的存在价值,深刻探索自身存在的本质,将会更好地促进人工智能的发展。 |

| B.“人机关系”是人工智能时代最令普通人关注的问题,所以面对即将到来的人工智能时代,我们必须谨慎界定人机之间的关系格局。 |

| C.我们应深入探讨与人工智能相关的法律、伦理和社会问题,为智能社会划出法律和伦理道德的边界,让人工智能更好地服务社会。 |

| D.只要通过法律和政策予以规范人工智能,并发挥中国传统文化的优势,就能避免未来人工智能失控的风险。 |

| A.文章以时下热门的人工智能为分析对象,借用现实例子,探讨未来发展走向,体现了时评文章及时性的基本特点。 |

| B.文章既肯定人工智能给人类带来的发展和机遇,又深入地分析了未来人工智能发展风险的问题。 |

| C.对于人工智能,文章先交代背景,接着逐层分析,最后提出应发挥中国传统文化在人工智能领域发展中的优势作用。 |

| D.文章引用相关的文件规定和专家的观点,说明人们已经意识到仍需谨慎界定人机之间的关系格局。 |

| A.中国的人工智能的迅猛发展,带来了它在自动驾驶、智慧医疗、智慧金融、机器人等领域的广泛应用。 |

| B.文学、影视、哲学作品不应渲染人机之间紧张对立的气氛,这既无必要,也缺乏科学性。 |

| C.人工智能是从属于人类的工具,人类社会的稳定与福祉是人工智能发展的前提。 |

| D.“人机对战”的综艺节目通过混淆人工智能的概念,使人工智能与人类的关系对立起来。 |

给“直升机父母”的七条忠告

作者:南桥

①农村留守儿童问题近年社会关注不少。这些孩子父母远游,其教育“营养不良”。城市中产家庭的儿童,则存在教育“营养过剩”。父母、祖父母、外祖父母、家教和保姆组成的庞大阵营,带着浓厚的焦虑和期待,如同大山一样压在孩子身上,童年就这样压碎了。这个问题有一定的世界性。泰迪·韦恩在《纽约时报国际生活》中称,现在有不少夫妻不愿意要孩子,其中原因之一是养育负担太大。有的家长特别害怕被拉入其他妈妈的团体,害怕游乐场和日托中心的交际,以及那些没完没了的活动和课程——如今这些活动和课程是中上层阶级养育子女的常规内容。是不是所有的父母都必须陷入这种疯狂呢?其实过了头的养育,才是今日教育焦虑的一大根源。

②儿童发展研究者曾提出“直升机父母”一说。

③前斯坦福大学新生管理处主任、哈佛大学法学博士朱莉·莉斯考特-海姆斯博士,写了《如何养育成人:打破过度养育陷阱,成功养大孩子》一书,力陈“过度养育”的弊病。过度养育是指孩子力所能及或是可以学着做的事,父母都去代劳。例如,小孩打闹,大人帮助协调解决。去什么地方,家长都不放心,要亲自接送。“我们就像对待珍稀花草一样对待孩子,在照料上不厌精细,一见风吹草动,怀疑孩子可能受到打击,便冲上去保护。”

④过度养育会损害孩子的能力、韧性、快乐和自我意识。如果说家长、孩子、家教是生产者的话,大学、用人单位、未来配偶,则是消费者。海姆斯多年接触刚脱离父母的大学新生。若这些新生成长中“养育过度”,其行为会立竿见影地显露出来。海姆斯自己接待新生的时候,有的新生话都不会说,而是父母在边上代劳。

⑤过度养育的后果,会往后延续多年。在日后就业上,被呵护过度的孩子,遇到用人单位,更会问题多多。2005年,一个名叫理查德的常青藤学校毕业生在华尔街某投资银行就职,年薪25万。他的工作时间很长,很辛苦,妈妈心痛,想方设法找到小伙子老板的电话,跟他抱怨。次日小伙子上班时候,在电梯口就进不去了,保安把他的东西装在一个纸盒子上拿过来,让他走人,纸盒子上写着:“问你妈妈去。”这个老板或许不应该用这种恶劣的方式处理问题,但小伙子妈妈的做法颇让人厌烦。儿子都工作了,还大事小事来插手,恐怕哪个雇主都难以接受。

⑥在婚姻家庭问题上,《圣经》上告诫男女成人之后,要离开父母,和配偶结合,成为一体。失败婚姻则是一方甚至双方无法割断和原家庭的脐带,任由父母控制。2016年初北大一位教授,和银监会一位美女处长闹出离婚大战,在网上传得沸沸扬扬。双方父母互向孩子配偶单位写控告信。两个功成名就的当事人,在婚姻家庭的纠纷中,却离不开父母的控制,外人看了纳闷,可在我们这个“可怜天下父母心”声音极高的国度,这种事实在寻常。

⑦看完此书,我总结过度养育有七宗罪:(1)只给东西不练能力。(2)____________(3)_________(4)只重视学习和升学。(5)__________(6)____________(7)不听专家意见。

⑧针对这七宗罪,不妨建议如下:

⑨第一,要放权授能而不是微观管理。在企事业单位,大家可能都知道经理人对于员工的管理,一种叫授能是给员工自主权,让他们自行决定工作方式,承担相应风险,此间除了完成工作之外,员工能力、积极性得到提升。另外一种管理,是微观管理,抓西瓜也抓芝麻,事必躬亲,员工得不到合理训练,能力不升反降,管理者本人也累。这种领导是无能的领导。家庭也是社会组织,运作上不无类似。大事小事事必躬亲的家长,是无能的家长。

⑩第二,适度“放养”,教会孩子如何和陌生人说话,而不是“不要和陌生人说话”。问题是孩子成年后会接触一个又一个陌生人,不是所有陌生人都危险的。有危险的陌生人,不与其说话不一定就能解除危险,不如教会孩子如何应对。

⑪第三,学会延迟满足,让孩子吃苦吃亏。过分强调要给孩子瞬间满足,不能刺激他们的心灵。父母都把孩子当成了纸糊的泥捏的,受不起一点打击。为了鼓励、夸奖他们,让他们瞬间满足则不惜代价。得让孩子吃点苦,吃点亏,这样他们会成长得更皮实些。

⑫第四,不要参与恐怖的“升学军备竞赛”。父母为了孩子成功,每一步都跟着扶持:帮孩子选课,选容易得A的课程,帮孩子做作业、写文章等。在中国不要说上大学了,就是找幼儿园、小升初的过程,都是家长在血战。其实正规教育没有这么重要,本书说的原生家庭中的家教对人的成长更为重要。

⑬第五,让孩子根据不同年龄的能力,学着做家务。由于过度强调孩子的学习,强调培养孩子的自信,一些日常、琐碎的事情,比如家务,都是家长代劳。孩子日后进入社会,毫无准备。不会做这些都还事小,关键是孩子没有父母陪伴的时候,要会安全、高效地做事。劳动给人带来快乐,完成任务且能帮助他人,也会带来荣誉、自豪和团队归属感。有家教的人家,无论中外,都会蓄意在这方面训练。

⑭第六,让小孩渐渐自己拿主意,自己解决问题。家长应该训练小孩在做事、办事上,逐渐独立自主。家长让小孩自己思考,不要过早给答案,学一点“苏格拉底式询问”和批判性思维方法。

⑮第七,多听专家的,而不是周围婆婆妈妈的。比如和有类似想法的家长形成一个社区;和配偶达成共识。建议大家去关注一些相关专家,不要看微信上水平和自己差不多的人的文章。一些作者为了寻求更多关注,有强烈的媚俗倾向。多去看看真正的专家学者怎么说,可以改变我们的很多错误观念。

⑯人类总要经历些风吹日晒,否则无法应对日后更大的风浪。现在“直升机父母”说法都过时了。父母中新的品种叫“无人机父母”。他们平时看不到,却通过短信、微信,隐形地在遥控。一旦孩子有丁点问题,他们立刻抵达现场,“危难之处显身手”。还有一个新说法,叫“割草机父母”,说这种父母,在前面给孩子清道,什么杂草和石子都不留下,让孩子的路平平坦坦。小孩的路,都是家长给铺好了,哪还需要他们去走出来?

(选自2016年12月10日 《南方周末》,有删改)

1.第②段画线的词语“直升机父母”在文中是指2.对第①段内容,下列分析不正确的一项是( )。

| A.文中提到农村留守儿童问题,是为了引出城市中产家庭的儿童教育存在“营养过剩”。 |

| B.“童年就这样压碎了”一句中“这样”指代的是家庭成员的阵营庞大,家长的焦虑和期待沉重。 |

| C.教育“营养过剩”问题不仅仅是在中国存在,而且有一定的世界性。 |

| D.根据泰迪·韦恩的说法,现在有不少夫妻不愿意要孩子,根本原因是养育负担太大。 |

4.以下对文章的分析不恰当的一项是( )。

| A.第①②段提出文章讨论的对象,总领全文。 |

| B.第③至⑦段着重阐述了过度养育的危害。 |

| C.第⑧至⑮段提出了针对上文的七条建议。 |

| D.第⑯段继“直升机父母”又提出了“无人机父母”、“割草机父母”,他们名称不一样,性质也不一样。 |

| 七 宗 罪 | 七条忠告 | |

| 1 | 只给东西不练能力 | 要放权授能而不是微观管理 |

| 2 | 适度“放养”,教会孩子如何和陌生人说话 | |

| 3 | 学会延迟满足,让孩子吃苦吃亏 | |

| 4 | 只重视学习和升学 | 不要参与恐怖的“升学军备竞赛” |

| 5 | 让孩子根据不同年龄的能力,学着做家务 | |

| 6 | 让小孩渐渐自己拿主意,自己解决问题 | |

| 7 | 不听专家意见 | 多听专家的,而不是周围婆婆妈妈的 |

6.下面有一段小学生和妈妈的对话,结合文章的观点,对妈妈的态度加以评析。(不超过80字)

妈妈:今天上学怎么样?

孩子:还好,可是我把书包忘到学校了。我怎么办?

妈妈:你觉得该怎么办呢?

孩子:妈妈,你能不能开车带我回学校去拿?

妈妈:对不起,不行。我下午还有别的事。你觉得可以怎么解决呢?

孩子:我可以打电话问同学,问作业是什么?

妈妈:可以。

孩子:可是我需要的东西可能在书包里。或许我可以发邮件给老师,告诉她我忘了,问她怎么说。

妈妈:也可以。按你自己的想法,然后试着自己解决看。