(1)将M与野生型植株杂交,F1自交所得F2中有302株绿叶苗和99株黄叶苗,说明黄叶为

(2)棉花具有杂种优势,即杂种一代在纤维品质、生长速度等方面优于双亲,但棉花为两性花,人工去雄繁琐,科研人员以黄叶作为指示性状,对杂种一代进行筛选。

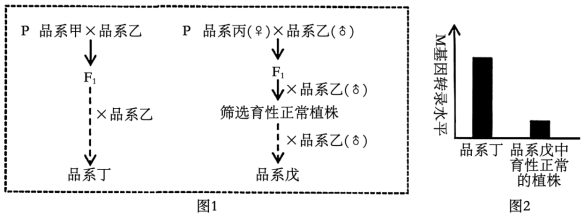

①研究表明,M品系与常规品系杂交,F1具有明显的杂种优势。选育杂交种的过程如下:

I将M品系作为

II.播种所采种子,在苗期应人工拔除黄叶苗,保留绿叶苗,即可获得具有杂种优势的个体,其原因是

②科研人员引进黄叶突变体的雄性不育品系(A),以提高棉花杂交种的生产效率。将A品系与常规品系(T)进行杂交,实验结果如图。

由杂交结果推测,控制叶色和育性的基因在染色体上的位置关系是

另有研究人员用F1与品系(A)杂交,发现F2中出现了一定比例的绿苗雄性不育和黄苗雄性可育类型,则绿苗雄性不育和黄苗雄性可育类型出现的最有可能的原因是

(3)野生型棉花的叶片是光滑形边缘,经过上述诱导突变的方法,研究人员获得了6个不同的隐性突变体①-⑥,每个隐性突变只涉及1个基因,这些突变都能使棉花的叶片表现为锯齿状边缘。设计如下杂交实验来确定突变基因的位置,不考虑其他突变和染色体片段交换。请回答下列问题:

编号 | 杂交组合 | F1叶片边缘 |

一 | ①×② | 光滑形 |

二 | ①×③ | 锯齿状 |

三 | ①×④ | 锯齿状 |

四 | ①×⑤ | 光滑形 |

五 | ②×⑥ | 锯齿状 |

Ⅱ.第一组的F1与第四组的F1杂交得到的F2中,叶片边缘锯齿的概率可能为

相似题推荐

(1)栽培马铃薯为同源四倍体,同源染色体相同位置上最多存在

(2)栽培马铃薯的紫茎与绿茎互为

(3)科研人员尝试用二倍体马铃薯替代四倍体进行育种,但二倍体马铃薯普遍存在自交不亲和现象(即自花授粉后不产生种子),育种十分困难。我国科研人员培育出二倍体自交亲和植株RH,利用它进行育种。科研人员用RH与自交不亲和植株进行杂交,实验结果如图1所示。

①自交亲和与自交不亲和由一对等位基因控制。研究人员推测,自交亲和是

②F1中自交亲和的植株自交,子代未出现3:1的性状分离比,请尝试作出合理解释

(4)除自交不亲和外,二倍体马铃薯还存在自交衰退现象。马铃薯在长期的无性繁殖过程中,累积了大量的隐性有害突变以杂合子形式存在。马铃薯易出现自交衰退的现象,其原因可能是

(5)杂合状态下的有害突变(被掩盖)称为杂合负荷,纯合状态下的有害突变称为纯合负荷。两者共同决定了遗传负荷(由于有害等位基因的存在而使群体适应度下降的现象,即遗传负荷值越大,对环境的适应能力越弱)。为了选择更适合作为自交亲本育种的马铃薯,研究人员进行了多品系二倍体马铃薯全基因组测序及与表型的关联性的研究,统计了大量二倍体中遗传负荷与杂合负荷及纯合负荷之间的关系(如图2),杂合负荷及纯合负荷之间的关系(如图3)。请选择①或者②任意一题作答。

①有的育种工作者认为“为使后代适应性更强,应该选择长势较好,块茎较大的表型优良的二倍体个体作为自交育种的起始品系。”据图2、图3分析,请你对该观点作出评价,并说明理由

②为了选择更适合作为自交亲本育种的马铃薯,得到A、B两类植株的信息如下表,据图2、图3,请在表格中用“+”表示相关负荷值:用“√”表示根据表型和基因组信息可能作出的自交育种材料选择,并说明理由

表型 |

|

|

杂合负荷值 | ++++++ | ++ |

纯合负荷值 | ++ | |

遗传负荷值 | +++ | |

根据表型选择 | ||

根据基因组信息选择 |

实验一:雄性不育品系甲与可育品系乙杂交,子代均为雄性不育。基因组测序发现,与乙相比,甲的线粒体中存在M基因。将M基因导入品系乙,转基因植株花粉粒活性比品系乙的低。

实验二:雄性不育品系甲与可育品系丙杂交,F1自交,F2代出现1799株育性正常和571株雄性不育的植株。

(1)水稻基因除了存在于线粒体中,还存在于

(2)基因组测序发现,品系丙线粒体中也存在M基因,但其育性正常,推测丙的染色体上存在显性的育性恢复基因(R基因),依据是

(3)为在同一遗传背景下,研究R基因与M基因的表达关系。研究者用水稻品系甲、乙、丙进行图1杂交实验,以获得水稻丁和戊。然后在相同环境下种植并检测它们的花药组织中M基因转录水平,实验结果如图2。

①据图1分析,除控制雄性育性的基因外,丁和戊的核基因几乎来自品系

②研究人员进一步实验,取品系丁叶肉细胞制备原生质体,并用红色荧光标记线粒体;将R基因和绿色荧光蛋白基因融合后构建表达载体,导入制备的原生质体;对照组应导入

③综合上述结果,分析R基因恢复育性的机制是

| 组别 | ① | ② | ③ | ④ |

| 亲本 | 甲(♂)×乙(♀) | 乙(♂)×甲(♀) | 甲(♂)×丙(♀) | 丙(♂)×甲(♀) |

| 结实情况 | 结实 | 结实 | 结实 | 不结实 |

(2)为培育异交不亲和的糯性玉米新品种,研究者以甲、乙、丙三类玉米为材料进行了以下选育工作。

第一步:

第二步:丙与F1植株杂交得F2杂交时以

第三步:通过自交筛选出异交不亲和的糯性玉米新品种。

(3)异交不亲和性状在生产实践中的意义是

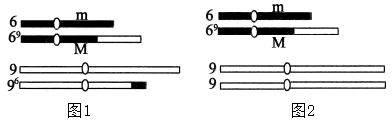

(4)雄性不育基因(m)对雄性可育基因(M)为隐性。研究人员获得了玉米新品系丁,其染色体和相关基因位置如图1,丁发生的变异类型是

注:6、9分别表示6号和9号染色体,69表示9号染色体的片段易位到6号染色体上,96表示6号染色体的片段易位到9号染色体上。

高茎红果 | 高茎黄果 | 矮茎红果 | 矮茎黄果 | |

雌株 | 6/42 | 1/42 | 12/42 | 2/42 |

雄株 | 5/42 | 2/42 | 10/42 | 4/42 |

B/b和D/d这两对等位基因符合孟德尔自由组合定律,理由是

(2)测序结果表明,突变基因b的mRNA编码氨基酸序列第373位碱基改变,由5`-CGGAG-3`变为5'CGCAG3',导致第

(3)亲本雄性植株的基因型及比例为

(4)选取F₁中,矮茎黄果雌株与矮茎红果雄株杂交。请写出F₁杂交产生F₂的遗传图解(棋盘法)

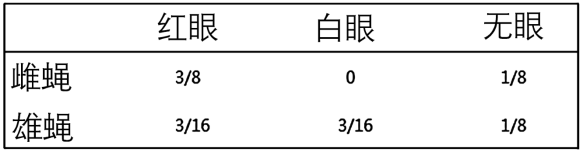

回答下列问题

(1)果蝇控制有眼无眼的基因位于

(2)有眼和无眼这对相对性状

(3)让F2中全部的红眼果蝇随机交配,理论上F3雄果蝇的表现型为

(4)用测交方法鉴定F2双杂合红眼雌果蝇基因型,子代表现型及比例是

(1)由杂交实验一、二可知,基因A1、A2、A3的显隐性关系是

(2)通过上述实验推断,在品系①②③中基因M与基因

(3)仅根据上述实验不能确定基因B、b与基因A1、A2、A3之间遵循基因自由组合定律,请说明理由

(4)在多次进行实验二的过程中,F1代偶然出现了一只黄色雄鼠。为探明其产生机理,科研工作者进行了如下操作:提取该鼠性腺中处于联会期细胞,用六种颜色的特殊荧光分子分别对细胞中可能存在的基因M、B、b、A1、A2、A3进行特异性染色,然后将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个光点。请分析下列变异类型会出现的光点的颜色和数量。

①若该黄色雄鼠是由于环境因素导致而遗传物质没有发生变化,则一个细胞中可能出现5种颜色10个光点或

②若该黄色雄鼠是由于某个基因突变产生的,则一个细胞中出现

③若该黄色雄鼠是由于某条染色体结构缺失导致的,则一个细胞中出现

组别 | 亲本 | 子代表现型及比例 |

实验一 | 残翅褐眼突变体♀×长翅正常眼♂ | 长翅正常眼♀:长翅褐眼♀:长翅正常眼♂=1:1:1 |

实验二 | 实验一子代长翅褐眼♀×实验子代长翅正常眼♂ | 长翅正常眼♀:长翅褐眼♀:残翅正常眼♀:残翅褐眼♀: 长翅正常眼♂:残翅正常眼♂=3:3:1:1:3:1 |

(1)根据杂交结果可知,褐眼为

(2)若实验二的子代随机交配,则后代中正常眼:褐眼=

(3)请从实验二的子代中选出合适的个体,验证残翅褐眼雌性突变体的基因型,用遗传图解表示:

实验一:用灰身残翅果蝇与黑身长翅果蝇杂交,F1有灰身长翅果蝇和灰身残翅果蝇,让灰身长翅雌雄果蝇杂交,子代F2雌雄均出现灰身长翅、黑身长翅、灰身残翅、黑身残翅四种表现型,比例为6:2:3:1。

实验二:将刚毛雄果蝇与刚毛雌果蝇杂交,得到的F1中直毛雄果蝇:刚毛雄果蝇:刚毛雌果蝇=1:3:4。

实验三:将正常红眼雌果蝇与正常白眼雄果蝇杂交,F1雌雄均为红眼,F1雌雄随机交配产生的后代F2中红眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=2:1:1。

(1)果蝇毛色、翅型、毛型中显性性状是

(2)在实验一中,用F2中灰身残翅自由交配,后代灰色残翅果蝇中杂合体所占比例是

(3)染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失引起的变异遗传学上叫缺失,缺失杂合子生活性能降低但都能存活,缺失纯合子(雄性个体X染色体片段缺失也视为缺失纯合子)都不能发育。现有一只正常红眼雄果蝇与一只正常白眼雌果蝇杂交,子代中出现了只白眼雌果蝇,请结合实验三分析,采用二种实验方法判断这只白眼雄果蝇的出现是由于染色体缺失造成的,还是由于基因突变引起的。

方法一:

测交类型 | 测交后代表现型及比例 | |||

父本 | 母本 | 橙红色 | 黄色 | 白色 |

F1 | 乙 | 1/7 | 2/7 | 4/7 |

乙 | F1 | 1/4 | 1/4 | 2/4 |

(1)等位基因A、a与B、b的遗传遵循

(2)分析测交实验,从配子的角度推测F2的表现型及比例为橙红色:黄色:白色=7:3:4的原因可能是

(3)F2群体中出现了一株由基因突变导致其一片花瓣出现橙红色斑点的白花植株,试从基因突变特点的角度分析,该白花植株的基因型最可能是

(1)研究者将早抽薹突变体甲和乙分别于野生型白菜(性状表现如图)杂交,F2均出现野生型和突变体,分离比约为3:1,说明甲和乙的突变性状均由

(2)为研究甲、乙的突变基因在染色体上的位置关系,研究者提出三种假设:

①甲、乙突变基因为等位基因。

②甲、乙的突变基因为同源染色体上的非等位基因。

③甲、乙的突变基因为非同源染色体上的非等位基因。

请从下表中选择一种实验方案进行验证,并预期三种假设对应的子代表型及比例。

实验方案 | 预期结果 |

Ⅰ.甲×野生型→F1 F1×乙→F2 Ⅱ.甲×野生型→F1(甲) 乙×野生型→F1(乙) F1(甲)×F1(乙)→F2 Ⅲ.甲×乙→F1 F1自交→F2 Ⅳ.甲×乙→F1 F1×野生型→F2 | A. F1全表现为野生型 B. F1全表现为早抽薹 C. F1出现野生型和早抽薹,比例约为3:1 D. F2全表现为野生型 E. F2全表现为早抽薹 F. F2出现野生型和早抽薹,比例约为9:7 G. F2出现野生型和早抽薹。比例约为3:1 H. F2出现野生型和早抽薹。比例约为1:1 |

实验方案应选择

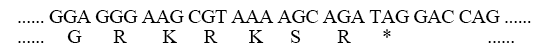

(3)进一步发现突变基因为B基因,并对甲的B基因进行测序结果如下

野生型

非模板链

非模板链突变体甲

非模板链

非模板链注:非模板链下面的字母代表相应的氨基酸,*处无对应氨基酸

据图可知,由于

(4)基因B表达一种甲基转移酶,可通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是开花的主要抑制基因。研究者进一步做了如图所示检测,据图以箭头和文字形式进一步解释早期抽薹表现出现的成因。

(5)大白菜主要以食用叶片为主,过早抽薹会降低叶球的产量和质量,你认为本研究结果在大白菜育种中有何价值?

(1)毛色为黄色的个体的基因型有

(2)若基因型为AaBbdd的多只雌雄动物杂交多次,产生的子代毛色及其性状分离比是

(3)该动物的长毛和短毛是一对相对性状,由基因E/e控制,有角和无角是一对相对性状,由基因F/f控制。研究人员让一对长毛有角的雌雄动物进行交配得到F1,其表型及比例如下表。不考虑X和Y染色体的同源区段,也不考虑互换和突变。

♀ | ♂ |

短毛有角∶长毛有角=2∶5 | 短毛无角∶长毛无角∶短毛有角∶长毛有角=1∶3∶1∶3 |

②多只无角雌性个体与多只有角雄性个体杂交,子代出现了一只无角雌性个体。研究人员推测可能是基因突变或染色体结构缺失造成上述现象。请你设计实验对上述推测进行验证。(注:各型配子活力相同;一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎才致死;雄性个体缺失有角基因时存活且表现为无角。)

实验思路:

预期实验结果:

亲本 | F1的表型 | |

实验一 | 黄体(雌)×野生型(雄) | 雌性均为灰体,雄性均为黄体 |

实验二 | 黑体(雌)×黑檀体(雄) | 均为灰体 |

实验三 | 黄体(雌)×黑檀体(雄) | 雌性均为灰体,雄性均为黄体 |

(2)根据实验三不能确定黑檀体基因的位置,理由是

(3)已知基因T、t位于果蝇的常染色体上。当t纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只TT纯合灰体雌果蝇与一只tt黄体雄果蝇杂交,所得F1雌雄果蝇随机交配,F2的表型及比例为