材料 北宋政府大力提倡南北方改变传统的耕作制度,要求种植各种作物,“以防水事”。宋太宗时诏令江南、两浙荆湖、岭南诸州,“劝民益种诸谷,民乏粟、麦、泰、豆种者,于淮北州郡给之”,同时要求北方地区“广种杭稻”,而且予以优待,不征收推广新作物农田的租税。在北边,官方专门设有“稻田务”,大力兴建农田水利。宋仁宗时,许州当地人还不会种稻,“张邓公镇许,召襄、汉佃户教种公田”,不久即出现了“压塍霜稻报丰年,镰响枷鸣野日天”的丰收景象。知唐州赵尚宽,大力兴建农田水利,开辟许多水田,使水稻广为普及。诸州多有种植水稻者,齐、沂、徐等州尤为兴盛,鱼稻之饶,多见诸于史章。总的来看,南方的粮食作物比较单纯,没有北方那么丰富。北宋时期,南方推广麦粟不如北方种植水稻的面积大、效果好,这与北方土地五谷皆宜,水利建设大发展和宋朝政府重视发展北方经济有密切的联系。

——摘编自程民生《宋代粮食生产的地域差异》

材料二 对于刚刚成立的新中国而言,首先面临的是如何破解中国与欧美工业化先发国家差距拉大的“后发劣势”问题。但当时的新中国仍处于农业社会,工业只能生产纱、布、火柴、肥皂、面粉等为数甚少的日用生活消费品;1949年,中国主要工业品原煤、原油、钢的产量分别仅为美国的7.34%0.05%和0.22%。新中国成立初期要发展工业却得不到农业、人力资本等方面的支撑。就农业而言,1949年,中国粮食、棉花、油料和糖料的人均产量分别只有208.95公斤0.82公斤4.73公斤和5.23公斤。就人力资本而言,1949年中国人口的文盲率高达80%,而小学学龄儿童的入学率、初中阶段的毛入学率分别只有20%和3%,高等院校的在校生只有11.7万人。不仅如此,西方资本主义国家对中国实施的封锁、禁运也阻碍着新中国的发展。但新中国却克服了一切困难,仅用了近30年的时间便实现了对“后发劣势陷阱”的成功突破。

——摘编自郑有贵《实行集中力量办大事对后发劣势的成功破解》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代为解决粮食生产地域差异问题所采取的举措,并指出其效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期工业化遭遇发展困境的主要原因,并列举新中国成立至20世纪70年代成功突破“后发劣势陷阱”的重要举措。

相似题推荐

材料 东南地区围湖造田的急剧发展是在两宋时期。据李光绍兴五年(1135年)奏疏所云,约在北宋庆历(1041—1048年)、嘉祐(1056—1063年)年间,民间开始有盗湖为田的现象。“政和(1111—1118年)以来,创为应奉,始废湖为田。”此后,东南地区不仅著名的太湖周围,江东、浙东等地的湖泊大多受到围垦……如此大量的湖泊消失或萎缩,造成了涝无蓄泄之所,旱无荫灌之水的局面,水旱灾害开始明显增多。

——张建民《对围湖造田的历史考察》

(1)根据材料,概括“围湖造田”的做法及其急剧发展带来的危害。

(2)根据材料并结合所学知识,指出两宋时期经济布局的变动,并分析此变动的原因及影响。

材料一 大运河开通后,扬州“控荆衡以沿泛,通夷越之货贿。四会五达,此为咽颐”,成为贯通南北商人、物质的水利交通中心,是联结南北和长江中下游的重要城市。唐初,置扬州大都督府,下辖扬、和、滁、楚、舒、庐、寿7州。贞观元年,淮南道治所设在扬州城内,下辖14州,城市政治行政地位得到提高。唐中后期,扬州成为长江下游对外贸易中心,唐朝财富仰仗之重镇,亦为商贾如织的国际商埠。商旅辐辏,纷华靡丽,产生巨大吸引カ,人口随之不断增多。天宝年间,有77万余户,较唐初增加3倍多。(唐)德宗兴元年间,“侨寄衣冠及工商等多侵衢造宅,行旅拥弊”,显示当时扬州侨寄衣冠及工商户人口之众。

——摘编自冯兵、黄俊棚巛隋唐五代时期人口变迁与城市发展》

材料二 北宋末年到南宋末年的一个半世纪的时间里,以河南山东为主,兼及山西、陕西、淮北等北方居民的田园被毁,生计没有着落,大批迁入秦岭、淮河以南的南方地区。由北方迁往南方的移民成分极其复杂:第一类是统治集团中的成员,从皇帝后妃、外威到文武百官及其家属;第二类是原驻扎在北方的士兵及其家族;第三类是在宋金或宋蒙战争期间,为躲避战乱而逃往南方的普通百姓,其中又以地主、商人为多;第四类是部分北方义兵,以及由平民、士兵和义兵转化为游寇的人;最后一类是所谓的归正人,指原来在别的政权统治下的百姓、官员或首领,既有北方汉人,也有女真、契丹,吐蕃等少数民族的人。13世纪初,南方人口占了全国的69%,北方只占31%,南方地区的人口密度大大增加。

——摘编自王宝平《试析宋代人口南迁及其对南方的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐中后期扬州人口增加的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明宋代人口南迁对南方的积极影响。

材料一 自秦汉至明清,中国人口有过五次大规模的迁移,即南北朝“八王之乱”引起的“永嘉南迁”;唐代“安史之乱”后汉人大规模南迁;北宋“靖康”后北人第三次南迁高潮;明初政府屯垦戍边大规模北迁以及清代人口激增而向山地和边陲的大迁移。这些移民大潮中,越出国境向海外移民的人数不多,规模不大。明隆庆元年(1567年)开放海禁,随着私人海外贸易的发展,移居海外的中国人才日渐增多,至明末清初,估计约为10万人,到鸦片战争前夕则增至100万左右。

——摘编自丘立本《经济全球化与中国人口的国际迁移》

材料二 1984年,国务院发布“关于农民进入集镇落户问题的通知”,城镇在对农民封闭20多年后终于使他们向城市迁移、就业成为可能……20世纪80年代和90年代前期,珠三角地区吸引了全国大量劳动力流入,广东省的流入人口规模在全国居首位。90年代以后,长三角地区(包括上海、江苏、浙江)对流入人口的吸引力逐渐增强,与珠三角等地区成为流入人口集中的都市圈。

——摘编自郑真真、杨舸《中国人口流动现状及未来趋势》

(1)根据材料一,分析明朝前后人口迁移的原因和流向的不同之处。

(2)根据材料二,概括20世纪80年代以来我国人口流动的主要态势。结合所学知识,说明这一时期人口流动的主要原因。

材料一 旧中国的经济中心上海解放后,投机资本疯狂操纵黄金、银元,在私营百货公司的带动下,几乎所有私营商店的产品都以银元标价。同时投机资本势力还掀起一股物价飞涨的浪潮,天津、上海带头,华中、西北跟进,波及全国,经济形势十分严峻。

——据程中原、夏杏珍《党史国史上的要人大事》

材料二 下表为《中国青年报》“建国60周年特别报道”中《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

| 时期 | 主题词 |

| “一五”(1953-1957) | 工业增速,赶超英国 |

| “二五”(1958-1962) | 大跃进、大倒退 |

| “六五”(1981-1985) | 走向改革开放 |

| “八五”(1991-1995) | 小平南巡,改革潮涌 |

| “九五”(1996-2000) | 宏观调控,经济软着陆 |

| “十五”(2001-2005) | 指令性计划退场,市场配置资源 |

| “十一五”(2006-2010) | 改革开放,坚定不移 |

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识,概括面对严峻的经济形势新中国采取了哪些措施,并分析其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“一五”计划期间新中国进行经济建设采取的重大举措。“六五”计划期间,我们是怎样“走向”改革开放的?

材料一 中国古代既是粮食大国,又是“饥荒之国”,形成了独特的粮食安全观念。历代统治者都认为仓储是“天下之大命”,在安定人心、抵御灾荒、平抑粮价、调节丰歉和恢复生产等方面起着举足轻重的作用,并不遗余力地加以建设。封建社会虽是自给自足的自然经济,但仍存在一定程度的商品生产和流通。中国古代粮食流通思想围绕“政府还是市场”这一主题展开,从西周的官定粮价,到春秋战国的“平粜”,再到西汉、北宋政府的全面干预,复到较为平稳的政府市场互补,以至于乾隆时期明确的市场主导,经历了一个在曲折反复中逐渐彰显自由市场意识的过程。粮食安全的最基本含义就是降低农业灾害风险,保障粮食供应,在《周礼·地官·司徒》中的“荒政十二书”一节集中体现了先秦时期的荒政思想,在此基础上形成了仓储救荒理论和灾荒预防理论。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 20世纪二三十年代,中国粮食大量依赖进口,粮食安全无以维系。1934年,南京国民政府组织专家制定《中国米麦自给计划》。其要点是:一为改进方针,以科学方法增加麦作产量、控制生产成本;改善交通、降低运费,便利各地小麦自由流通;严禁掺水、掺杂,实施品级鉴定,保证小麦品质;征收保护性关税,填补减免小麦杂捐后形成的税收缺额。二为实施要点,包括麦种改良及推广、施用适量化肥、防范病虫害、提倡水利事业、改良仓储运输及收割方式、实施关税保护等。整个计划限期10年完成。

1935年,组建全国稻麦改进所负责具体实施,但构建粮食安全体系的任务没能完成。

——摘编自郑宇等《民国粮食安全体系构建机制》

材料三 毛泽东历来重视农业生产和粮食安全。建国以后,毛泽东提出并确立我国经济建设的方针是优先发展重工业。但耐人寻味的是,毛泽东自己却把主要精力放在农业上。

毛泽东提出了“手中有粮、心中不慌”“储粮备荒”“备战备荒为人民”等重要观点。

——摘编自谢莲碧《简述建国以来粮食安全思想研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代粮食安全观的基本内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述《中国米麦自给计划》的积极影响.并分析南京国民政府构建粮食安全体系失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出建国初期我国粮食安全的目标。

材料一 中国的传统社会结构决定着以农为本乃治国之要,小农生产的稳定与否,是社会统治安危兴亡和最敏感的晴雨表。封建王朝不断的兴衰更替中,不断积累起诸如土地兼并、水利失修、吏治腐败乃至内乱外祸,到王朝末年,必然产生小农生产的严重蒌缩,农民生计无着,被迫离乡背井,造成大量流民出现。自然灾害也是造成小农破产的重要因素。社会结构的全面转型,原先依托着旧的生产方式、生存方式和社会权益的相当一部分人口会在吐纳代谢的高速社会运动中被无情地甩出轨道。近代的畸形社会中,原有的旧模式流民仍不断再生,又诱发出更多的流民.

——摘编自王家范《中国古代的流民问题》

材料二 罗斯福就任后,1933年3月9日,国会通过“紧急银行法令”,授权总统整顿银行业,恢复金融系统。1933年5月通过《紧急救济法令》,成立“联邦紧急救济总署”,通过该署对失业者进行直接救济,但罗斯福只是把“直接救济”作为权宜之计。1933年陆续成立“公共工程署”,“民用工程署”,大力兴建公共工程,大批失业人口重获就业机会。

——摘编自王金虎等《美国历史》

材料三 新中国成立初期,城市失业问题已达到前所未有的程度。为解决迫在眉睫的生存困难,截止1949年11月26日,北京市共计发出粮食21万斤,1949至1950年冬,成都市共发救济粮食596.66万石。天津解放后,中国人民银行天津分行给城市贫民和失业工人发放小本贷款共计6000万人民券,以帮助他们开展生产活动。武汉市1950年6—8月,全市完成解放大道等道路修建工程,修武金堤等50余公里,共招募失业人员8000多人。中共中央制定了“发展生产、繁荣经济、劳资两利、公私兼顾”政策,对公营和私营企业采取相应措施,积极促进生产的恢复和发展。

——摘编自高中伟《新中国成立初期城市失业治理的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国历史上流民问题出现的原因,并分析流民问题带来的影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析新中国成立初期城市失业问题严重的原因,指出美国罗斯福新政时期和新中国成立初期解决失业政策的共同之处。

材料一 到本年(1952年)底,我国工农业总产值达到827.2亿元,比1949年增长77.5%,较历史最高水平的1936年增长20%,工农业主要产品产量已超过历史最高水平,钢的产量为134.9万吨,粮食的产量为3088亿斤,棉花的产量为2607万担。1952年国家财政收入为183.7亿元,支出为176亿元。职工的平均工资比1949年增长60%一120%,农民的收入也增长30%以上,人民生活得到初步改善。

——摘编自《中国经济发展五十年大事记》

材料二 《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

| “一五”期间(1953一1957年):工业增速超英赶美 “六五”期间(1981一1985年):走向改革开放 “七五”期间(1986一1990年):改革治理整顿 “入五”期间(1991一1995年):邓小平南方谈话改革潮涌 “九五”期间(1996一2000年):宏观调控经济软着陆 “十五”期间(2001一2005年):指令计划退场市场配置资源 “十一五”期间(2006一2010):改革开放坚定不移 |

——摘编自《中国青年报》2006年3月20日

(1)据材料一并结合所学知识,用一句话概括我国1952年底经济状况,并概括我国为促使该经济状况出现所采取的经济措施。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“一五”期间我国工业化建设的主要特点及意义。

(3)据材料二并结合所学知识,指出“六五”期间我国在农村、城市进行改革的举措。

材料一 清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。

——《中国历史》(七年级下册)

(1)依据材料一,概括清朝前期“商业很发达”的主要表现。结合所学知识指出,汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”都会的地理优势是什么?

材料二 汉口开埠以后,作为中部地区最大的漕运中心,武汉往来商人货物络绎不绝。据统计,1895—1913年,全国共设厂矿549家,资本投资总领12028.8万元,其中武汉设厂矿28家,占全国的5.1%,资本投资总额为1724万元,占全国的14.3%.这种比例仅低于上海而远远超过广州、天津等大城市,到1936年,武汉共有工厂516家,资本总额5148.66万元,而纺织和烟草工业占主导地位,资本额纺织业第一、

——摘编自涂戈尔《近代武汉三种文化现象解析》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析近代以来武汉工业发展的重要因素。

材料三 长江是我国第一条大河,但是在这一巨大的河流上,却缺乏一座近代化的连接祖国南北方的桥梁。一九五零年根据中央人民政府的指示,组织了大批工程人员开始进行武汉长江大桥的勘测设计工作,三年来,主持武汉长江大桥测设计工作的工程人员和地质人员在人力、物カ、财力上得到国家的大力支持,又得到苏联专家的无援助,克服了重重困难,选择了最合理的线路和桥式。(1954年1月)中央人民政府政务院通过了关于修建武汉长江大桥的决定。这个工程也将是我国一座最好的桥梁建设学校,将为我国培养出一批桥梁建设人才。武汉长江大桥的工程即使有万种困难,我们的人民也一定能够战胜它。

——摘编制《人民日报》社论《努力修好武汉长江大桥》(1954年2月6日)

(3)依据材料三并结合所学知识,概括武汉长江大桥修建的有利因素。并简要分析其建成的历史意义。

材料一 唐代交通比秦汉时有进步,且为隋宋所不及。交通干路往还交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置。据《元和郡县志》载,上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义,唐朝的域外交通,“入四夷之路,最要者七”,尤其是安西入西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品;大量能够满足人们生活需要的商品也得以运进来,给人们带来了前所未有的变化,但轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又总是在被称为“国中之国”的租界出现的。

——据苏生文《中国早期的交通近代化研究》

材料三 新中国成立后,周恩来强调:“交通运输是建设中一种先行部门”。经过努力,以铁路为中心的交通运输建设取得新进展,运输能力有了较大提高。1952年到1957年,新建铁路33条,康藏、青藏、新藏公路相继通车,全国公路通车里程达25万公里,翻了一番。

——摘编自《中华人民共和国史年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代交通发展的特点并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清交通领域的新变化并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国交通建设的意义。

材料一 明朝修筑长城,“控制山谷,扼守高地”“立烽堠,实兵马,辟灌莽,广屯田”。北方各族“求输马与中国铁锅、布、帛互市”,明统治者认为:“朝廷非无马牛,而与之为市,盖以其服用之物皆赖中国。若绝之,彼必有怨心……许其互市,亦是怀远之仁。”后明政府在大同、宁夏、延绥等地设立马市。1571年,明朝封俺答为顺义王,“俺答纳款,马市互易,边疆无警,畿辅晏然”“九边生齿日繁,守备日固,田野日辟,商贾日通,边民始知有生之乐”……农业文明和牧业文明互相依存与交往。这种深刻的内在联系是任何人工关塞所隔绝不了的。即使在战争期间,通过长城内外的贸易往来也一直没有中断过。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》等

材料二 1939年,春夏之交,日本加紧侵华步伐,国民党爱国将领马鸿宾所率81军,多次打退日军在绥西的进犯,取得绥西抗战的首次大捷,极大鼓舞了西北人民抗战胜利的决心,马鸿宾在军兵训练班中培养的回汉青年军官兵发挥了重要作用,回汉团结成为英勇的宁夏军队强大战斗力的有力保证。

——周靖程《民国时期宁夏政治史研究》

材料三

| 宁夏少数民族干部逐年增长统计表(单位:人) | |||||

| 年份 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 | 1954年 |

| 干部数量 | 7986 | 10326 | 11868 | 15693 | 16261 |

| 干部逐年增长率 | 120.3% | 148.6% | 196.5% | 203.6% | |

| 少数民族干部数量 | 627 | 1091 | 2294 | 2354 | 2407 |

| 少数民族干部增长率 | 7.9% | 10.6% | 19.3% | 15% | 15.8% |

——王巍《中共少数民族干部问题研究——以建国前后宁夏为例》

材料四 1996年5月,福建与宁夏建立扶贫协作对口帮扶关系。在22年间,十批干部援宁。据统计,目前仅福建省第十批援宁工作队就已实施特色产业帮扶项目97个,带动贫困人口脱贫4321人。借助阑宁协作的巨大推力,不少福建企业进驻到宁夏闽宁镇,不仅创造出大量就业岗位,更带动了当地葡萄种植、光伏农业、肉牛养殖等几大产业。22年间福建省参与对口帮扶的市县区不断创新帮扶举措,先后投入财政援助资金16.2亿元,帮助宁夏盐池、海原、彭阳等十个对口帮扶县区,兴建了一批基础设施和社会事业项目,培育壮大了种植养殖、电子商务、食品加工、服装制造等一批区域特色产业。

——摘编自光明日报《22年闽宁协作改变了啥》2018年7月19日

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明长城的修筑特点对中华民族多元一体格局发展起到的重要作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分析少数民族军民积极参加抗战的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,解读《宁夏少数民族干部逐年增长统计表》蕴含的历史信息。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳福建援助宁夏的主要措施并分析国家倡导东西部对口帮扶的意义。

材料一 英国从11世纪“城市兴起”至18世纪工业革命的7个世纪间,劳动力转移进程缓慢,城市化和工业化成果不及工业革命后一个世纪的成就。在封建农奴制下,农奴没有人身自由、迁徙权利和婚姻自由,也没有择业权利,农奴大部分时间须为领主服劳役以及在自己份地上进行农业劳动,不能自由从事庄园手工业等其他生产活动。大多数农奴基本上被固定在份地或领主自营地上从事农业生产。尽管英国中世纪也出现城市兴起,不过当时的城市人口和从事非农产业的人员在相当一段时期内并未完全脱离农业生产,许多市民仍然在城市边耕种一小块地,还要向领主交纳继承税和承担一定的劳役。可见,这是一种低水平的城市化,同低水平的农业生产力相适应的。在工业革命以前,土地在人们心目中不仅是一种生活生产资料,还具有某种社会和文化的象征意义,每一块土地都记载着家族的历史,印有家族的名字。拥有土地是社会地位的象征,符合封建农本社会正统观念。

——摘编自谷延方《前工业化时期英国农村劳动力转移和城市化的制约因素》

材料二 统计资料表明,新中国成立头3年间,有300余万农民进城就业,占同期城市就业人数的30%。1957年至1960年粮食产量下降了24.4%。于是,1960年年底,中央不得不提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,缩短基本建设战线,实行企业的关停并转,精减大批城镇职工返回农村,实行“逆向转移”。从1979年到1997年的18年中,我国农村剩余劳动力转移出现了一个新的高潮,并在主要以乡镇企业发展为主渠道的这次转移过程中,呈现出自发转移的特征。2002年中共中央2号文件进一步提出:对进城农民要公平对待,合理引导,完善管理,搞好服务。并要求各地认真清理对农民进城务工的不合理限制和乱收费,逐步形成城乡统一的劳动力市场。健全进城务工劳动力的劳动合同管理,维护他们的合法权益。

——摘编自兰荣禄《新中国农村剩余劳动力转移的历史轨迹与现实走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响11-18世纪英国农村劳动力转移的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立以来农村剩余劳动力转移的特征及作用。

材料—:新中国成立之初的1949年同历史上的最高水平相比,工业总产值减少一半,其中重工业产值减少70%,轻工业减少30%。这一年钢产量仅15.8万吨,减少80%,煤3242万吨,减少48%,粮食为11318万吨,减少约25%,棉花为44.4万吨,减少约48%。

——商编自王桧林《中华人民共和国史》

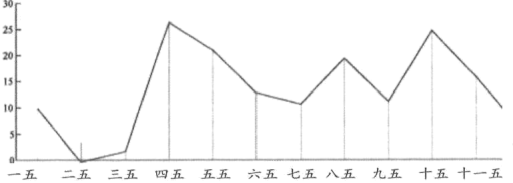

材料二:中国“一五”到“十三五”时期对外贸易进出口增长速度趋势表(%)

注:“一五”时期1953-1957“二五”时期1958-1962“三五”时期1966-1970“四五”时期1971-1975以后依次类推……“八五”时期1991-1995“十五”时期2001-2005“十一五”时期2006-2010

——编自海关总署统计分析司《改革开放40年中国对外贸易发展报告》

材料三:艰难困苦,玉汝于成。40年来,我们解放思想、实事求是,大胆地试、勇敢地改,干出了一片新天地。……从以经济体制改革为主到全面深化经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度改革,党和国家机构改革、行政管理体制改革、依法治国体制改革、司法体制改革、外事体制改革、社会治理体制改革、生态环境督察体制改革、国家安全体制改革、国防和军队改革、党的领导和党的建设制度改革、纪检监察制度改革等一系列重大改革扎实推进,各项便民、惠民、利民举措持续实施,使改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。

——习近平《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中华人民共和国成立初期,从经济困局中逐步恢复的具体举措。(2)中华人民共和国成立以来对外贸易增长速度出现过若干高峰时期。根据材料二并结合所学知识,任选两处高峰时期分析其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈我国改革开放取得伟大成就的历史启示。