材料一 社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,集体经济是社会主义经济的重要组成部分,个体经济是社会主义经济必要的有益的补充,有步骤地适当缩小指令性计划的范围,适当扩大指导性计划的范围。按照政企职责分开,简政放权的原则进行改革,使企业真正成为相对独立的经济实体。允许和鼓励一部分地区、一部分企业和一部分人依靠勤奋劳动先富起来,带动越来越多的人走向富裕。在企业内部,要实行工资奖金同经济利益挂钩,扩大工资差距,拉开档次。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》(1984年10月十二届三中全会通过)

材料二 坚持以公有制为主体,多种经济成分共同发展、鼓励个体、私营、外资经济发展,为各种所有制经济平等参与市场竞争创造条件,发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。政府管理经济的职能,主要是制定和执行宏观调控政策,搞好基础设施建设,创造良好的经济发展环境,按照现代企业制度的要求,现有全国性行业总公司要逐步改组为控股公司,一般小型国有企业,可以实行承包经营、租赁经营或改组为股份合作制,也可以出售给集体或个人。个人劳动报酬要引入竞争机制,打破平均主义,实行多劳多得,合理拉开差距。提倡先富带动和帮助后富,逐步实现共同富裕。

——《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(1993年11月十四届三中全会通过)

(1)据材料一、二指出,与“十二届三中全会”相比“十四届三中全会”规定的经济改革出现的新变化。

(2)据材料二并结合所学知识,分析“十四届三中全会”提出进一步进行经济体制改革的主要背景。

(3)综上所述并结合所学,谈谈你对经济体制改革的认识。

相似题推荐

材料一 列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起》解说词

材料二 在某种意义上,有人说,他(美国总统)挽救了市场经济。……开创了市场经济的新模式,在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料三 “社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,……但是后来苏联的模式僵化了”。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)材料一中所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是对马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二中的“他”是指谁?他所开创的市场经济新模式与以往相比,最大的特点是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,指出“苏联的模式”所具有的突出特点以及后来僵化的主要原因。中国共产党人吸取苏联社会主义建设的经验教训,为建设中国特色社会主义采取了哪些重大措施?

(4)上述三则材料从本质上体现了两种不同的现代化道路。结合材料,概括指出这两种现代化道路的相同之处。

【推荐2】近代以来的中国一直处于社会转型之中。阅读材料,完成下列要求。

材料一两次鸦片战争后,时人在一篇名为《整顿丝茶策》的文章中指出:“中国与洋人通商,……从此反客为主,洋人得操丝市、茶市之权。华商之业丝茶者,反仰洋人鼻息,厘毫不能主持。”

——摘自张岂之《中国历史十五讲》

材料二成书于1894年的《盛世危言》5卷本包括57篇文章,部分篇目分别如下:《税则》《国债》《商战》《商务》《铁路》《电报》《邮政上》《邮政下》《银行上》《银行下》《铸银》《开矿》《纺织》《技艺》《农功》《垦荒》《治河》。

材料三(现代)中国经济转型开始于20世纪70年代末,起点是对传统计划经济体制进行修补与充善。虽然市场调节的重要性得到肯定,但这时市场的引入仅仅是作为计划经济体制的补充而己。1985年10月中共十二届三中全会提出了“有计划的商品经济”的改革模式,标志着中国经济转型的推进和目标的转换。之后,中国启动了大规模城市经济体制改革。1992年中共十四大正式明确了社会主义市场经济制度的改革方向和目标。中国经济改革转入到全面构建社会全义市场经济体制的阶段。2003年中国明确宣布建成社会主义市场经济体制,中国经济转型初步完成。随着改革的进一步深入,改革从经济领域逐步扩展到政治、文化和社会生活等领域。

——摘编自翟商《论中国经济转型的阶段性与目标转换》

(l)据材料一、二,指出19世纪中后期中国社会经济的主要变化,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料三,概括20世纪70年代末以来中国经济转型经历了哪几个阶段?

材料一 1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会在北京举行。毛泽东指出大会的任务是“为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗”。刘少奇作政治报告,对国内主要矛盾变化作出判断,并提出党和国家在新形势下的主要任务。周恩来提出在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。陈云针对急切期望实现“纯而又纯”的社会主义的想法,指出:“计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。”这些报告和讲话体现了中国共产党在探索建设社会主义道路方面取得的初步成果。

——摘编自《中华人民共和国史》等

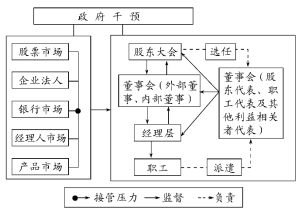

材料二 下图所示为我国经济体制改革进程中国有企业的一种治理模式

——引自《中国国有企业改革30年研究》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国共产党召开这次全国代表大会的历史背景,并概括大会所取得的“初步成果”。

(2)根据材料二和所学知识,指出上述模式所体现的企业制度,这一制度的建立适应了什么经济体制的要求?概括指出该经济体制的初步建立对我国现阶段所有制结构产生的重要影响。

材料一 仅在实施新经济政策的头一年,就有一万家企业租了出去,其中大部分都转到了私人手上。按其规模说,这都是些工人不超过5人的小作坊;它们通常利用本地的原料,生产日用必需品。……和新经济政策以前时期相较,对照是令人惊讶的,因为在苏维埃政权的初期私人贸易是被禁止的,而对工人的剥削是绝对不允许的。

——B.C.列利丘克著《苏联工业化:历史、经验、问题》

材料二 实施整个田纳西河流域综合治理与全面发展的计划,牵涉到7个州,要求所有有关州、县、市、镇当局及各种各样机构协调合作,国家是实施这一计划的最适宜机构;而且,根据田纳西河流域管理局法的规定,虽然该局应向美国财政部上缴纯收益,并向亚拉巴马与田纳西两州缴纳部分出售电力收入,但该局的主要任务是改变田纳西河流域的贫穷落后面貌,消除阻遏整个美国进一步发展的障碍;降低全国电价,普及电力使用,以促进生产发展与改善人民生活。这是私营公司不愿干的。……因此,“它(田纳西河流域管理局)代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计。……它将不受那些不相干的国家界限的禁制,而且将是独立经营的、政府所有的公司。一旦开始运作,它将指挥自己的经营活动,偿还国家投资,并将其‘利润’投入到进一步的开发工作。它的逐年的经费筹措(与管理)既不依靠州议会,也不依靠国会。这乃是政府企业经营活动的一般特点。”

——罗林斯编《合众共和国:1933年田纳西河流域法》

材料三 党的十一届三中全会前后, 邓小平一方面对苏联的路子进行了历史性的分析, 一方面对中国社会主义建设的实践经验进行总结, 在此基础上, 他提出了改革开放的理论, 这无疑是对列宁新经济政策的延伸和发展, 并具有一定的超越性……列宁从俄国农民的实际情况出发,推行新经济政策,培育农贸市场,逐步引导农民走合作社的道路。邓小平沿着列宁的思想,首先在农村推行了家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,发展乡镇企业和农村商品经济,从而初步构筑了适应发展社会主义市场经济要求的农村新经济体制框架。这样,把集体统一经营和家庭分散经营有机结合起来……带来农村经济和社会发展的历史性巨变。

——刘秀红《列宁新经济政策与中国改革开放政策之比较》

(1)根据材料一,概括新经济政策的特点。

(2)根据材料二,说明田纳西河流域管理局“真正新颖而富于想象力的”体制创新特点。

(3)根据材料三,概括邓小平沿着列宁的思想在农村“延伸和发展”的表现,并结合所学知识说明中国改革开放对列宁新经济政策“具有一定的超越性”的体现。

材料一 马克思在《机械、自然力和科学的应用》中的一段话我们耳熟能详:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术……变成了科学复兴的手段……”可以说,宋人以超脱的奇思妙想和领先于世界的发明创造,将日复一日的生产生活故事,织出“科技味儿”,达到了古代中国科技发展的高峰。

——摘编自曾福泉、何冬健《古代科技发展的璀璨明珠》

材料二 辛亥革命是中国人追求工业化、现代化的再一次实践,而且是较前面成功的一次实践。它一举推翻了统治中国两千余年之久并已日趋腐朽的封建君主专制制度,为中国政治现代化开创了一个新的阶段;辛亥革命对现代化起的另一重要作用,表现在对经济现代化的政策推动上。资产阶级革命派……制定了若干维护资本主义发展的政策方针……民国初年的经济发展,大大超过了晚清几十年的总和……辛亥革命促进了中国人思想的启蒙和观念的现代化。

——摘编自徐业滨、秦慧杰《新型工业化道路与循环经济》

材料三 1978年,在邓小平先生倡导下,以中共十一届三中全会为标志,中国开启了改革开放历史征程。从农村到城市,从试点到推广,从经济体制改革到全面深化改革,40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

——摘编自习近平《在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》

(1)根据材料一,结合所学,简述印刷术、指南针在宋朝的发展表现,并写出北宋沈括记载和总结当时许多科技成果的著作名称。

(2)根据材料二,结合所学,简析民国初年民族工业发展的原因,并指出1915年在“思想的启蒙”方面发生的重大历史事件。

(3)根据材料三,结合所学,指出中共十一届三中全会确定的全党工作的着重点,并分别写出农村改革的核心内容和中共十四大提出的经济体制改革目标。

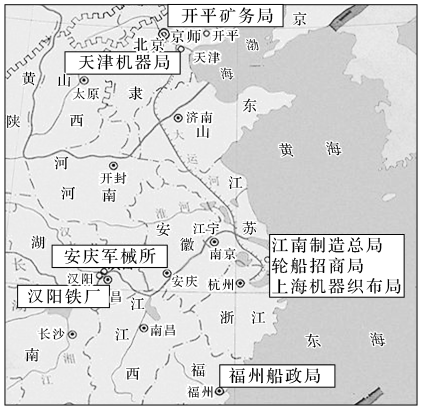

材料一

材料二 办大生纱厂,对于张謇而言……标志着他对一项新制度——公司制度的践行……当然,推动公司制度发生与发展的更大动力,源于晚清时期的经济民族主义思潮。面对外国经济侵略的加剧,国内藉“公司”以卫利权的思想越来越强烈。

——李玉《中国近代公司制度建设的几个面相》

材料三 1949年,中国经济的发展,终于拥有了立足的基础,一个主权完整的新国家。此时出现在舞台中央的是国营工厂……计划体制下的中国,就像是一个国家巨型公司,政府成了一应事务的总管……又一次公司热到来了……1992年的中国南方,象征着激情、梦想,以及一切的可能性……在北京,公司以每个月2000家速度递增。

——央视专题片《公司的力量》解说词完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出图中企业和清政府的哪一运动有关?其中哪一航运企业推动了我国交通近代化的进程?

(2)据材料二,指出大生纱厂的性质和创办的主要动力。结合所学知识,概括造成近代中国企业曲折发展的社会根源。

(3)材料三中“又一次公司热”的出现反映出中国经济发展模式有何变化?试从全球化的角度指出这一变化对中国公司发展的主要意义。

(4)公司的兴起、发展与中国现代化进程紧密相连。综合以上材料,概括影响中国近现代公司发展的主要因素。