材料一 历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”“丧服制”等各种条文颁布律令,规范和管理各阶层的穿衣戴帽,对服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定,不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别,违者要以僭礼逾制处以重罚。

——刘志琴《服饰变迁——非文本的社会思潮史》

材料二 康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣”,“中国宽衣博带,长裙雅步而施万图竞争之世……诚非所宜”。

——节选自康有为1898年9月递呈光绪皇帝的《请断发易服改元折》

材料三 文化史学家布克哈特把图像称作“人类精神过去各个发展阶段的见证”。认为通过图像可以加深对历史变迁的理解。以下是一组图片材料。

图一:清代的长袍马褂 图二:西装和中山装

图三:“文革”时期人们的穿着 图四:当代绚丽多彩的服饰

请回答:(1)材料一中有关服饰的规定体现了我国古代政治制度的什么特征?

(2)根据材料二,指出康有为有何主张并说明其理由。

(3)图二与图一相比,图四与图三相比,说明图二、图四服装发生变化的政治和思想因素。

(4)在材料三中,从图一到图二,从图三到图四,你能看出中国服饰变化有什么趋势?从这种变化中,你能得出中华民族在不同阶段各有何精神追求?

(5)综合以上认识,中国近现代服饰的变化主要受哪些因素的影响?

相似题推荐

材料一 西方消费文化观念的历史变迁(符号消费:指消费者除消费产品本身外,还消费这些产品所象征和代表的意义、心情、美感、档次、情调和气氛,即对这些符号所代表的“意义”或“内涵”的消费)

| 年代 | 历史时代 | 消费实态和消费观念 |

| 公元前9世纪至公元前4世纪 | 古典时期 | 消费实态:反对奢侈消费,提倡节制和等级消费,轻日常生活消费,重公共消费,轻物资消费,重精神性娱乐消费。 消费观念:快乐幸福的理性节俭消费观为主流。 |

| 5世纪至15世纪 | 中世纪 | 消费实态:轻世俗消费,追求来世。 消费观念:非理性节俭为主流。 |

| 16世纪至19世纪上半叶 | 现代前期 | 消费实态:肯定消费地位,注重生活质量,进行有节制的消费。 消费观念:理性节俭为主流。 |

| 19世纪下半叶至20世纪上半叶 | 现代时期 | 消费实态:大众消费主义兴起,追求物质享受,注重休闲娱乐,奢侈品进入普通家庭。 消费观念:非理性奢侈为主流。 |

—据高海霞《西方消费文化观念变迁研究》

材料二 (开埠通商后),近代上海的商人们讲求体面排场,追求奢侈豪华,为的是得到某种优胜者的快感,为的是向人们证实自己的社会价值。—--朱时英《近代中国商业发展与消费习俗变迁》

材料三 分期付款、抵押贷款、信用卡等消费方式引诱人们用手头还没有的钱买用不着的东西,……由新教伦理的节俭观让位于享乐消费观。

——潘海林《20世纪20年代美国消费文化的崛起》

凯恩斯主义主张国家采用扩张性的经济政策,通过增加需求促进经济增长,曾把那些上街购物的家庭妇女称作爱国者。

——韩毅《美国30年代经济危机的历史反思》

请回答:

(1)从“中世纪”到“现代前期”,西方消费观念发生了怎样的变化?简要分析变化的经济原因。

(2)简要分析“现代时期”西方消费文化观念形成的原因。

(3)材料二对研究近代中国消费观的变迁是否有历史价值?为什么?

(4)结合所学知识,说明材料三所反映的历史现象的内在联系。

材料一 春节,也叫过年。上古时期,还没有“年”的概念。尧舜时称“载”,夏代称“岁”,商代称“祀”,周代才称“年”。《说文解字》中“年”的意思就是稻谷熟了。因此早期的过年,是庆祝丰收和祭祀祖先的活动。到了唐宋时期,年才形成一种人与人之间的祝福和互相狂欢的这样一种文化传统。民国初年,北京政府采用阳历,形成了历法上的“二元社会”格局:社会上层主要用阳历,下层民众主要用阴历。有一副对联是这么形容当时的这种现象的:“男女平权,公说公有理,婆说婆有理;阴阳合历,你过你的年,我过我的年。”南京国民政府认为,“国历是世界.上最通行最进步的历法”“旧历是一本阴阳五行的类书,迷信日程的令典”,应改变北京政府的“正朔”,完成总理遗志,进行除旧布新的社会变革。于是他们采取了一种非常激进的手段,依靠政治手段通令全国,从1930年1月1日起,商民一律不许沿用旧历、过旧历年,一律遵行国历、过国历新年。国民政府的这场废除旧历运动最终因激起了民众的强烈反对而不了了之。

材料二 据老年人回忆,过去过年吃团圆饭总是一大家人,甚至家族中的所有人都围坐在一起。上席坐着祖辈,下席坐着父辈,大家轮流敬酒,并且相互走动拜年,送些礼品或压岁钱。现在,送鲜花、营养补品、敬老金等蔚然成风,团圆饭也不动手,而是到酒店去吃。以前农村的人们物质生活不够充分,平时很少吃肉,等待过年了吃肉来改善生活。现在过年,人们的消费结构由过去的“温饱型”向“发展型”和“享受型”转变,衣食住行的位次也发生了变化。传统的过年除了走亲访友,主要是在家中待亲。现在,旅游过年已不是新鲜事,大年初一逛街、逛公园的比比皆是。穿件漂亮的衣服,吃顿丰盛的年夜饭,这是以往的过年方式。如今,这种生活方式正在悄然改变,人们更加注重生活的幸福指数和发展前景,过年方式也由忙吃穿向找财路、求发展转变。

(1)根据材料并结合所学知识,概括国民政府废除旧历运动失败的主要原因,并分析春节的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳当代过年的变化,并指出近现代以来民生变迁的主要原因与特点。

材料一 伦敦集中了庞大的国家行政机构、大批工厂、金融和保险机构、宗教团体、俱乐部、博物馆、艺术馆,先进发达的服务业设施。1600 年,伦敦有 25 万人,约为全国第二大城市诺里奇的 16 倍。到 1801 年,当一大批工业城市兴起后,伦敦人口达 96 万,仍是当时第二大城市曼彻斯特的 11.4 倍。伦敦都市区域扩大很快,远远超出旧城的范围,城市建筑沿着主要公路和铁路向郊外延伸,吞噬了邻近的威斯敏斯特、索斯沃克、格林尼治、德普特福德等,形成一个庞大无比的都市区——大伦敦市。

——摘编自王章辉《近代英国城市化初探》

材料二 下面是 19 世纪后期至 20 世纪初上海流行的新的城市用语。

| 时间 | 新的城市用语 |

1872 | 租界、洋房、接声筒、礼拜、女王、大菜、啤酒、马车、香水、洋肥皂、 欧洲、风扇、自鸣钟、马路、地球、风雨针、电表 |

1893 | 洋场、租界、工部局、煤气灯、电气灯、电报、电杆、地火、抛球场、 东洋车、马路、外国戏院 |

1906 | 地球、铁路、轮船、工程局、洋场、公会、警察、公家花园、博物院、 商品陈列所、会审公堂、外国律师、领事、西商总会、洋务局、制造局、 招商局、学务总会、女学堂、师范学堂、商会、银行、公司、印书局等 |

——据邵建《新生活·新观念·新名词:以近代上海城市用语变迁为考察线索》整理

(1)根据材料一,概括 19 世纪伦敦城市发展的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,指出 19 世纪后期至 20 世纪初上海城市发展的新变化,结合所学知识对其 作简要评价。

(3)19 世纪伦敦和上海的发展反映了近代英国和中国城市化进程的差异。根据上述材料并结 合所学知识分析其成因。

材料一 右图为山东省安丘市庵上镇马王氏节孝坊。建于清道光九年(1829年),据《马氏家谱》记载:王氏应父母之命结婚,未入洞房,夫染病身亡。王氏“奉亲守志,节孝两全”,终郁郁而死,马家“奉旨建坊,桂表节孝”。

材料二 妇女解放、倡导女权的思想和活动在中国早就有了,但那大都是男人们的声音。中国从来只有“天下兴亡,匹夫有责”之说,但1912年1月11日的《民立报》却传出了发自女界的另一种声音:“天下兴亡,匹妇有责”。一字之差却使人顿生换了人间之概。这是此前所不可能有的变化了。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 妇女由家庭带入社会,对她们传统家庭观念基础的动摇……正如马克思、恩格斯指出的“当机器成了一种使用没有肌力或身体发育不成熟而四肤比较灵活的工人的手段后,资本主义使用机器的第一个口号便是妇女劳动和儿重劳动。”

——黄雪蓉《工业革命时期英国妇女家庭观念在工业社会转型中的变化》

材料四 为着新社会在政治上、经济上和文化上建设力量的增长,特别是为着解开一切束缚生产力的枷锁,随着全部社会制度的根本变革,必须把妇女从婚姻制度的枷锁中也解放出来,并建立一个崭新的合乎新社会发展的婚姻制度,以促进一切意义的社会生产力的发展。

——《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的报告》(1950年)

(1)材料一中“奉亲守志,节孝两全”观念的经济和思想基础是什么?

(2)据材料一、二,说明当时人们思想观念的变化。结合时代背景分析变化的原因。

(3)据材料三、四,概括指出推动婚姻、家庭观念变化的因素。说明婚姻、家庭观念变化与社会发展的关系。

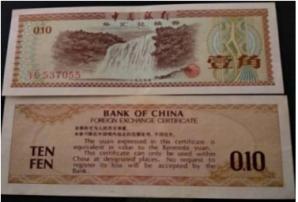

| 照片 |  |  |

| 名称 | 全国通用粮票 | 外汇兑换券 |

| 说明 | 粮票是20世纪50年代至80年代中国在特定经济时期发放的一种购粮凭证,必须凭粮票才能购买粮食。“票证经济”曾影响了我国几代老百姓的生活。 | 外汇兑换券,自1980年流通。是中国银行发行的以外国人、华侨和港澳台同胞等持有外币为兑换对象,在国内指定范围内同人民币等值流通的票券。 |

从上述图片和说明中可以读出哪些重要的历史信息?

材料一 明代官修的《元史·列女传》展现的国家倡导的所谓贞烈形象,到了清代获得了进一步的强化。继《元史》增加《列女传》篇幅后,清官修《明史·列女传》增至3卷。但卷数及记述妇女人数的增加,并没能带来妇女形象的丰富,反而更加逼仄,几乎完全集中在贞烈一类的妇女,以“某某烈妇”“某某节妇”开始叙述,几成程式。

——摘编自向燕南、王汐牟《中国古代历史书写中妇女形象的迁变》

材料二 学界对中国妇女史的研究,滥觞于20世纪初的一批男性学者,他们采用传统史学方法研究女性在历史发展中的地位与作用,或注重对制度的考量,或注重对女性生活、婚姻、缠足等问题的研究,侧重于揭示妇女从属性社会地位的形成过程与演变。新中国成立后,国内妇女史研究除关注极少数女英雄外,几乎处于沉寂状态。……改革开放以来,以美国学者高彦颐、中国香港学者叶汉明等为代表的一批学者力图对男性视角与男性书写所产生的规范历史予以新的解释,讨论了宋明以来直至20世纪的中国妇女在文化、医学、技术、婚姻等相关领域的活动,丰富了学术界对历史时期妇女社会生活的认识,对中国妇女史研究起了很大的推动作用。

——摘编自刘正刚《明清地域社会变迁中的广东乡村妇女研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期妇女的“烈女”形象得以强化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中国妇女史研究的变化及其影响。

材料一 丝绸之路示意图

陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

材料二 近代人士盛宣怀,从1870年开始充当李鸿章幕僚,投身洋务,创办了一系列实业和教育事业。1896年,他考察西方银行机构后将自办银行的见解向清政府作了系统的表述:“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁扰,故能维持不敝。各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利……商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持。”

——摘编自《中国近代史资料选编》

材料三 20世纪90年代以来,不同金融机构的业务界限被打破,银行、证券和保险三者的产品日益趋同并相互融合,大型金融集团和跨国金融企业不断涌现,为人们提供资金便利的同时,也增加了金融风险,金融风险一旦失控,就会导致大范围金融波动,甚至引起全球性的金融危机。

——《选择性必修二经济与社会生活》

(1)观察丝绸之路示意图,指出陆上丝绸之路中段的北线是哪一历史时期开辟的?根据材料一并结合所学,概括唐中期以后“绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值”的原因。

(2)根据材料二,归纳盛宣怀提出的中国自办银行的理由,写出其创办的银行名称和地点。

(3)根据材料三并结合所学,指出90年代以来在全球化进程中国际金融发展的主导趋势,并列举进入21世纪的中国在国际金融中影响力逐步提升的表现。

材料一 1950—1959年,我国进口货物中,工业设备、交通器材、农业机械、化肥农药等大幅度增加。1959年,我国对外贸易总额达149.3亿元,比1950年增长2.6倍。十年来,我国与94个国家和地区建立贸易关系,同其中29国签订政府间贸易条约和协定。苏联和其他兄弟国家在我国对外贸易总额中的比重,恢复时期占64%,一五计划期间为78%,1959年达76%。1958年我国对亚非国家(地区)贸易总额达7.2亿美元,比1950年增长1倍。按1955年中埃双方协定,我国用6万吨钢材交换埃及1.5万吨棉花。我国与西方国家的贸易总额1957年达4.5亿美元,1958年达7.3亿美元,比1952年增长9倍。

——摘编自苏星、杨秋宝《新中国经济史资料选编》

材料二 1950—1957年,法国经济有了初步发展,在此基础上,外贸开始拓展并初具规模。1959—1979年间出口贸易量年均增长率为8.3%,而同期国内生产总值年均增长率为4.8%。出口占国内生产总值的比重从1950年的10.6%上升到1979年的17.9%。如表为其外贸国别方向。

| 贸易国 | 共同市场九国 | 西德 | 美国 | 日本 | 东欧 | 原法郎区国家 | 石油输出国 | |||||||

| 项目 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |

| 1958年 | 21.9 | 22.2 | 11.7 | 10.4 | 10.2 | 5.8 | 0.17 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 27.5 | 37.5 | — | — |

| 1973年 | 55 | 56.7 | 23 | 19.5 | 8.4 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | — | — |

| 1977年 | 49.4 | 50.3 | 18.5 | 17.1 | 6.9 | 5.7 | 2 | 0.7 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 5.2 | — | — |

| 1979年 | 50.1 | 51.4 | 18 | 16.8 | 7.6 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | — | — | — | — | 15.1 | 7.1 |

注:(a:占进口总值的%,b:占出口总值的%)

——摘编自邓力平《战后法国对外贸易的基本特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1950—1959年新中国对外贸易发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出1958—1979年法国的对外贸易格局,并简析这一格局形成的原因。

(3)综合上述材料,说明发展对外贸易对国际社会的积极影响。

材料一 18世纪90年代,美国惠特尼发明轧棉机,过去100个奴隶剥棉花的工作现在只需要一个奴隶完成即可。许多种植园用奴隶做担保,贷款购买设备,发展棉花种植业。奴隶制不仅允许迅速分配劳动力,还允许分配资本,种植者因此获得巨大财富,然后再投资农业改良,积极引进各种优质棉花。棉花农场还系统化地动员奴隶妇女和儿童,进一步扩大了产量。1831年美国棉花产量约占世界45%。随着种植园生产力提高,棉花价格下降,英国制造商在世界市场上更具竞争力,世界各地农村融入全球棉花帝国的过程更加容易。

材料二 在中国,种子、化肥和农产品补给品价格低廉,农业信贷丰厚,加之鼓励在国有土地上使用化肥和杀虫剂,并对高产棉花品种实行优惠待遇,棉花产量大幅度增加。1983年,有327万吨棉产品从大型国有棉纺织厂流出。对19世纪的棉花国王来说,他们无法想象到2008年,中国新疆建设兵团将种出130万吨棉花,占世界棉花总量的5%。国家建设与工业化的结合是常态,大幅增长只有在国家对灌溉、化肥和机械的大量投资下才有可能实现。

——以上材料均摘编自【美】斯文.贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪上半叶美国棉花产量猛增的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后中国棉花种植发展的特点。