材料一 五四运动的大功劳,是解放思想。我自己就解放了思想。我抛弃了从前“书不读秦汉以下,文章以骈体为正宗”的“信条”,把从前读过的经史子集统统置于高阁,开始钻研马克思主义,浏览欧洲十九世纪各派的文艺思潮,并努力翻译、介绍,这都是受了五四时期在北京出版的《新青年》的影响。只有看得多,才能比较,才能分辨出哪些是正确的,哪些是不正确的;只有这样自己探索出来的正确东西,自己才真正受用。

——摘自茅盾《五四运动回忆录》

根据上述材料并结合所学,概括指出五四运动的伟大意义。

相似题推荐

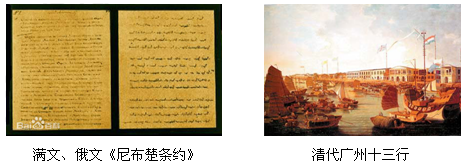

材料一 以1840年中英鸦片战争为起点,清王朝遇到了来自西方列强和西方化的日本几个回合的强烈冲击,并被迫签订了一系列不平等条约。中国不仅仅丧失了主权的独立和完整,清王朝也最终成了“洋人的朝廷”。

材料二 顾维钧(顾维钧是中国近现代史上最卓越的外交家之一)的滔滔雄辩,在巴黎和会上引起强烈反响。然而,中国的命运又岂是一个外交官的雄辩所能改变得了的?五强控制的和会最终决定由日本获取德国在山东享有的权益。

材料三 “世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的。各国人民的民族独立的自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择其国家制度和生活方式的权力,不应受到其他国家的干涉。”“我们应该以我们共信的原则给世界建立一个范例,证明各国是可以和平共处的。”

材料四 “中国同任何国家没有结盟的关系,完全采取独立自主的政策。中国不打美国牌也不打苏联牌。中国也不允许别人打中国牌。”

——邓小平(1984年)

材料五 当前的世界大变局下,习近平主席提出“共同构建人类命运共同体”,向世界发出“坚持走和平发展道路”的中国声音。中国致力于亚投行的快速扩员、“一带一路”朋友圈的扩大,充分说明中国的大国责任与担当快速增长,国际影响力日益增强。

—摘编自严文斌《解构百年大变局之“变”与“局”》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,哪一条约的签订使中国开始丧失“主权的独立与完整”?造成清王朝在外交上不断丧权辱国的内在原因是什么?

(2)据材料二,中国参加巴黎和会的主要诉求是什么?结合所学知识,指出“巴黎和会外交失败”所引发的“爱国群众运动”,以及中国外交代表团的最终决定。

(3)结合材料三指出:这里的“原则”指什么?结合材料和所学知识回答这些原则有何重大意义?

(4)材料四反映了改革开放以来中国外交政策的新特点是什么?

(5)据材料五,指出中国在当前的世界大变局中所提出的国际关系新理念,以及相应的外交作为。

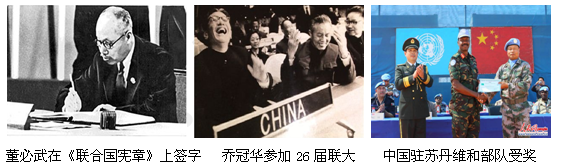

材料一:

(1)材料一中三幅图片反映的共同主题是什么?任选其中一幅图片围绕主题进行说明(包括历史背景、内容和影响)

材料二:2018年是伟人毛泽东诞辰125周年,下面是毛泽东同志留下的经典论断。

| 论断 | 背景 | 该论断指导的相类实践活动及影响 | |

| 1 | “应当先到敌人统治薄弱的农村,去保存力量,发动农民革命。” ——1927年9月毛泽东在文家市里仁学校场上的讲话 | ||

| 2 | “战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。” “兵民是胜利之本。” ——1938年《论持久战》 | ||

| 3 | “一切反动派都是纸老虎!” ——1946年8月《和美国记者安•路易斯•斯特朗的话 | 解放战争爆发 | 鼓舞军民斗志,通过一系列的军事行动,最终推翻了国民党反动统治。 |

(2)请将表格填写完整。

材料一

16世纪后期开始,一些西方传教士来华,把西方的天文、数学、地理等方面知识介绍给中国,中国开始介绍和引进西方的科学知识,如徐光启翻译了西方的科学技术书籍,介绍了欧洲的水利方法。

(1)根据材料一,说明明清时期中外关系出现了哪些变化?分析这些变化给中国带来的影响。

材料二 段祺瑞相信,“日本人既已加入(指参加一战),我若不参加,日本对青岛势必染指掠夺”,而“德国虽系当今之强国,但众怒难犯。料其难以取胜。将来协约国取得胜利,中国将成局外之人,而我国参加,那将迥然成另一局面。到时中国也是战胜国之一,和会上有我一席之地……”

——《中国从“一战”获得多少好处》

(2)根据材料二,概括段祺瑞主张参战的动机,其动机是否实现,请以史实加以说明。

材料三 1944年,中外记者団延安之行对红色中国和边区形象的报道,对西方影响较大。……在西方记者和观察者的笔下,红色中国及其后来的边区是一个“没有乞丐、没有鸦片、没有卖淫、没有贪污和苛捐杂税的理想社会”。当爱泼斯坦坐在延安的窑洞前,准备将自己的见闻告诉家人时,他的感受基本上是所有在延安的外国记者的共同心声,“我看到一个完全不同的中国……这个中国充满希望,没有饥饿,没有失败主义情绪。延安使人感到未来的中国已经在今天出现”。

——《外国人看中国2500年――西方眼中中国形象的变迁》

材料四

(3)根据材料三说明西方记者对红色中国和边区持何种态度?分析产生这种态度的原因。材料四所列事件反映了中国与联合国关系史上的哪三个重要阶段?这些事件对中国和联合国产生哪些重大影响?

材料一 在6月3日北京学生爱国运动再掀高潮之际,上海的学、工、商界群起响应,成为五四运动由学生爱国运动普及为全民爱国运动的转折点。中国人民对政治发出了自己的声音,从而使政府再不能完全轻视社会民意的表达。学生对政治的热情并不始于五四运动,资产阶级对政治的参与在清末则有明显的表现,唯有工人阶级作为一个阶级对政治的参与开始于五四运动,并表现出不可低估的阶级力量。中国工人阶级成长为自为阶级时代的到来,对中国未来的政治发展产生不可忽视的影响。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二 中国共产党自成立后,从稚嫩到成熟、从弱小到强大,一次次遭受挫败,一次次力挽狂澜,一次次浴火重生……最终,中国共产党在挫折之后毅然奋起,推动了全民族抗日战争新局面兴起。

——摘编自何毅亭《中国共产党95年来应对危局和困境的伟大实践及历史启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述五四运动在中国历史进程中的重要作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述国共十年对峙时期中国共产党为应对危局和困境做出的主要努力。

材料一 1919年4月底,中国在巴黎和会上交涉失败、日本要求中国撤换两个专使的消息纷纷传来,北大学生开了一个会,并且捐了几百块钱:一方面用于打电报给巴黎和会中国代表,要求他们坚持:一方面用于通电全国,反对因为外国压迫而撤换本国专使。这两个电报打出以后,所捐电报费还存300元左右,后拿出来买竹布等游行用品。5月3号,北大同学们在宿舍和新潮社(位于红楼一层22号)内奋战一夜。用长竹竿做大旗子,小竹竿做小旗子。并且推罗家伦撰写《北京学界全体宣言》印刷多份散发。第二天早上,他们还准备了一个英文的备忘录,送给各国使馆。而三个总代表因为准备有关文件,直到下午1点10分左右才赶到天安门集会。

——摘编自1931年罗家伦《关于五四运动的回忆》

材料二 北京特约通信北京学界之大举动:昨日之游街大会,曹汝霖宅之焚烧;青岛问题之力争,张宗祥大受夷伤。乃于昨日(四日)星期休假国立大学及各专门学校学生举行游街大会,以为国民对于外交表示誓正到底。午后一时许,各校学生结队数千人在天安门齐集。各执白旗,大书誓死力争青岛,不争回青岛毋宁死,取消二十一条等语。

——摘自1919年5月5日天津《大公报》

今日午后两点,各校生五千人入使馆界,执旗书“誓死争青岛”及“卖国贼陆曹章”的字样。后又拥至曹宅,初极文明,警察弹压,激动公愤,有举火烧宅者。(四日下午九钟)

——摘自1919年5月6日上海《中报》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两则材料的不同史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明你能确认的历史事实和结论。

材料一 洪仁玕之所以抛却在香港作为教会中人的平静生活,冒死授效与清军血战正酣的太平军的行列,除了身为洪秀全族弟和心系攘夷大业的因素外,更为其拳拳报国之心所驱使,即试图在太平天国实施他的近代化方案,使中国也走上富强之路。

——夏春涛《洪仁玕的思想特征及其历史地位》

材料二 孙中山打一个生动的比喻,大意是中国推翻清王朝的专制统治以后应该走什么道路?是走开明专制化道路呢,还是民主政治?这就好比我们中国现在造铁路,造好了就要用火车头,到底是用人家发明的原始的“粗悉的火轮车”,还是用“最新的火轮车”?

——萧功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

材料三:第一次世界大战后,民族主义情绪在中国蔓延。那些在十几年前把欧美作为中国改革的榜样和理想的青年知识分子,热切地期待着1919年巴黎和会的结果。然而,当和平缔造者们同意日本继续干涉中国时,这些希望被彻底粉碎了。

——摘自(美)杰里'本特利在《新全球史》(1750年至今)

(1)材料一中的“近代化方案”集中体现在哪部著作里?根据材料并结合所学,概括洪仁玕提出这一方案的目的。

(2)指出材料二中“用‘最新的火轮车’”的含义。结合所学,列举孙中山为首的革命派为此作出的努力。

(3)根据材料三并结合所学,指出青年知识分子期待的“1919年巴黎和会的结果",并说明“这些希望被彻底粉碎"而引发的运动的历史意义。