材料一:甲午战后,受战败的刺激,国人东渡留学的热情高涨。在维新变法运动期间,开启了留日教育的闸门,地方督抚率先派遣了留日学生。维新运动时期,留学生作为新的社会群体有了崭新的形象。光绪二十四年(1898年),张之洞撰写了《劝学篇》,强调教育要传授中国传统之学,再学习西学中有用的东西,以补中学之不足,这受到清政府的赞赏并广为刊布。后留学日本成为时代潮流,带动了晚清留学教育的风起云涌。在此后很短的时间内,留学生、特别是留日学生成为中国“存亡绝续”所仰赖的力量。

——摘编自刘晓琴《晚清民初留学生社会形象及其演变》

材料二:新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,一个突出的困难在于建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。尽管“留苏潮”经历了潮起潮落、起伏曲折,但它对新中国建设事业的作用是不容低估的,最重要的是为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清末民初中国留学日本人数增多的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国“留学潮”的认识。

相似题推荐

19世纪读写能力的普及首先是欧洲文化史的一个进程。其源头可追溯至宗教改革时代或18世纪倾向于实用性教育的全民启蒙运动时期。精英们对读写能力普及的反应是矛盾的。一方面,开启理智的阅读和规范文化实践,对普通民众进行启蒙祛除迷信,这似乎是自上而下的文明化、现代化的实施和对民族融合的促进;另一方面,精英对大众文化解放仍存有疑虑。大众文化解放的同时,也和提高大众的社会和政治地位的要求相勾连。权力和文化拥有者的疑虑不无道理。

——摘自[德]于尔根·奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)概述“读写能力普及”的时代背景。你如何看待“精英们对读写能力普及的反应是矛盾的”,运用所学加以阐释说明。

要求:能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,在正确的历史观和方法论的指导下,全面、客观地论述历史问题。

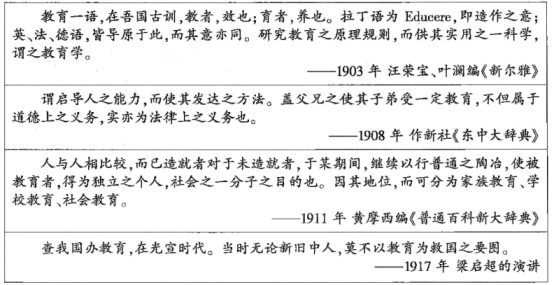

(2)依据材料,评述20世纪初对“教育”的认识

①文化教育为新民主主义的,即民族的科学的、大众的文化教育。人民政府的文化教育工作,应以提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想为要紧任务。

②苏维埃文化教育的总方针在于以共产主义的精神来教育广大的劳苦民众,在于使文化教育为革命战争与阶级斗争服务,在于使教育与劳动联系起来,在于使广大中国民众都成为享受文明幸福的人。

③教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。

④教育是一个民族最根本的事业,教育要面向现代化,面向世界,面向未来,倡导全党全社会树立尊重知识、尊重人才的观念。

(3)请为上述四则不同时期的材料排序,并说明理由。

材料一 随着文艺复兴和宗教改革的发展,特别是1648年宗教战争的结束,西欧社会涌现了一大批诸如达·芬奇,哥白尼、培根、开普勒,伽利略、哈维、牛顿等在科学史上占有重要地位的人物。自然科学的兴起推动了科学教育的发展和一批新型中等学校的创办。同时,一批富有远见卓识的思想家,如拉伯雷、培根、弥尔顿、配第、夸美纽斯,康帕内拉、安德里亚、洛克等,在他们的著作中也积极倡导科学教育,要求学校扩充实用知识,改进教育和教学方法。这种思想无疑反映了近代西方教育科学化的发展趋势。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上)》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)系统地阐明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者,加大教育的开放力度、要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1999)开宗明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的号角。1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——据曲铁华《新编中国教育史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述17世纪西方科学教育兴起的原因,并说明其对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。

材料一 隋炀帝开始设置进士科,以试策取士,经过唐代的发展,使科举考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试,由官府择优录取,再由吏部试以“言、身、书、判”,然后授以官职。科举选士制度虽然得以确立,但它并不是唯一的入仕途径。当时还保存着其他一些选官的途径,诸如恩荫、从军、流外铨、荐举、捐纳等选官方式依然占有相当的比重。隋唐五代宋时期虽然确立了科举入仕制度,但它并不能取代其他以地位、权势、功勋、金钱为依据的入仕门径。

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》

材料二 君主立宪制确立后,政府管理事务增加,机构人员屡屡增添。国王和权贵借机行使带有封建特权色彩的职薪恩赐权,在政府中安插售卖亲近,力图以此影响控制下院。议会一再抗议,并借通过《王位继承法》《任职法案》之机作出专门规定,禁止领受职薪者进入议会,参加政治活动。渐渐地,政府官员大致归为两类:一类是高级官员;一类为中低级官吏即文官,专事政策贯彻和行政官吏。至此,文官制略具雏形。1881—1914年间,文官总数增加了5倍多;二战期间增加了30余万人。二战后,文官队伍庞大、办事效率低下、通才和专才的矛盾等问题突出。据此,文官事务调查委员会提出针对性很强的改革报告,要求:压缩高级文官编制,确定两类文官比例;强化公开竞争考试;二类文官增加外语和速记两种考试科目。报告得到政府重视,取得了明显效果。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出隋唐时期选官制度的变化,并简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国文官制度形成的历史背景,并概括二战后文官制度改革的影响。