材料 上海人饮茶风习由来已久。由于时代与社会的需要,茶馆应运而生。咸丰末同治初,繁华的南京路上出现了上海第一家大茶馆。从此,各个热闹市区大茶馆纷纷出现。按地域来分,有广式、苏式、本地式等。其中广式即广东茶馆,它的出现是因为清末民初时在上海的广东人较多。近代上海茶馆发展迅速,据宣统元年(1909年)的不完全统计,当时上海共有茶楼64家,到了民国八年(1919年),短短的十年间便增至164家。此外,尚有许多极其简陋的小茶馆,叫“老虎灶”,为一般劳苦群众暂坐歇脚、解渴消乏之处,遍布在市区各个地方。

三教九流,各行各业都把茶馆当作好去处。许多商人把茶馆当作商业活动的重要场所。每天清早,布、粮、糖、钱等各业商人都约定俗成地到某一特定茶楼,边喝茶,边三三两两聚在一起讨价还价,一笔笔生意便在茶馆中谈成。茶馆中各类人杂处,各呈其态。茶客们无所不谈,因此,这里是各种消息的“台风眼”。

——摘编自倪群《近代上海的茶馆》

(1)编写一幕发生在宣统元年至民国八年某一阶段上海茶馆内的人物对话场景。(要求,先写出对话主题,主题要紧扣中国当时政治、经济或文化领域的重大事件;对话内容要绕主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明清末民初上海茶馆发展的原因。

相似题推荐

【推荐1】上海在中国近现代史中的地位举足轻重。阅读材料,回答问题。

材料一上海曾被誉为世界第六大城市、东方的巴黎、西方的纽约。1886年的《纽约时报》有这样的报道:离开外滩,向市中心走去,你会途经五花八门的各式商铺。但走进租界,进入我们自己的城镇,你会发现,这里任何一个商店里,都能买到所有的东西,欧洲货或清国货一应俱全。租界的建筑,大多为洋人所有。走过租界,就到了跑马场。……远东最好的一条街道就从这里开始。整条街道不超过六英里,路面整洁、完美,街道两旁有漂亮的花园别墅。这条道路一直延伸到徐家汇,再往前就变成清国狭窄的手推车道了。

——摘编自邵雍等著《社会史视野下的近代上海》

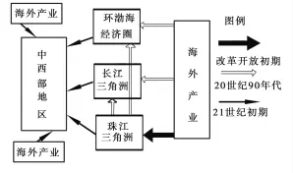

材料二现代中国对外开放过程示意图

(1)概括材料一中上海的发展特征。并据此说明《青年杂志》创办于上海的社会要素。

(2)依据材料二并结合所学知识,请从时空角度入手阐述开发开放浦东在我国对外开放布局中的重要意义。

在西方众多语言中,区分男女性别的历史由来已久。以英语为例,表示女性第三人称单数词的符号“she”,大约形成于12—13世纪。在东方的中国和日本,表示女性第三人称单数代词的“她”和“彼女”(かのじょ),则产生的历史都很短。“彼女”在日本流行开来不过120年左右的时间,而“她”字在中国的现代认同史,总共也还不到90年。

1823年,第一个来华传教士马礼逊在其出版的首部中文英语语法书《英国文语凡例传》里,就已将汉语中没有字与“She”相对应的困境凸显了出来,该书译He、She、It分别为“他男”、“他女”和“他物”。1878年,广州人郭赞生翻译出版英文语法著作《文法初阶》一书,就在“伊”字的女性专用限定方面,迈出了具有创造性的一步。书中不仅多次自觉地将“伊”与“他”在性别上加以区分使用,明确译He、Him为“他”,译She、Her为“伊”,不过值得注意的是,此书出版于香港。

从1917年起,在《新青年》的编辑圈内部,在怎样对待西方的第三人称代词的性别区分,以及如何翻译“She”的问题上,表现出了不回避的积极态度和勇敢的创新精神,刘半农等人最早提出了创一个“她”字的建议,并由此引发了一场关于“她”字存废问题的激烈争论……。1924年前后,一些重要的文学家、教育家和学者对“她”字的自觉选择与实践,产生了不容忽视的社会影响。如胡适,从1922年起就已经开始使用“她”字,此后两三年间,虽有时仍然使用“伊”字,但“她”字的使用显然逐渐增多;鲁迅,1924年在小说《祝福》中开始自觉使用“她”字取代“伊”字。

虽然,女权运动者对“她”字的政治性抗议还在继续,如1929年创刊、影响很大的《妇女共鸣》杂志,就始终拒绝使用“她”字,认为该字的构造去掉了“人”字旁,是不把妇女当人看,是对妇女人格的公然侮辱,因而旗帜鲜明地表明了将坚持把“伊”字使用到底的态度。但也有人认为,“他”、“她”等字,体现了中国文字在文法上更进一步接近严密的努力,而人旁女旁原没有什么重男轻女的意思,“她”字的造出,也谈不上“有辱女性”。

1932年5月,当时的教育部下令全国通行《国音常用字汇》,为“她”字敲下了定音之槌,“她”由知识界的自觉选择,获得了官方的首肯。

——节选自黄兴涛(中国人大史学专家)《“她”字的文化史》

问题

(1)东西方在女性代词产生的时代差异上,可能激发你怎样的历史联想?

(2)“她”字从无到有,再到普遍使用,反映了近代中国社会哪些方面的变化?

(3)你如何理解“她”字背后的故事?

材料一 皇帝常服……袍黄,盘领,窄袖,前后及肩各织金盘龙一。……天顺二年,定官民衣服不得用蟒龙、飞鱼……并玄、黄、紫诸色。违例……治以重罪。

——《明史——舆服志》

材料二 康有为曾上书光绪帝:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣”,“中国宽衣博带,长裙雅步而施万图竞争之世……诚非所宜”。

——节选自康有为递呈光绪皇帝的《请断发易服改元折》

材料三 英吉利之俗,男女婚配,皆自择定,然后告父母。至婚配之日,耶稣教师诫以善言,为之祈福。男以戒指约于女指,亲宾送之入房,欢宴而散。其俗男女皆分父母之产,男不得娶妾,犯者流之七年。

——《瀛寰志略》

(1)材料一中有关服饰的规定体现了我国古代政治制度的什么特征?

(2)根据材料二,概括康有为的主张。结合所学简要分析影响材料三中英国婚姻观念形成的主要因素。

(3)综上所述,影响人类物质文化生活变迁的主要因素有哪些?