1919年去过俄国的美国记者斯蒂芬斯认为:“工人阶级的天堂里的生活并不容易……我看到了希望,它很光明。”1933年,英国作家萧伯纳呼吁:“我们最近都去过苏联……充满希望和热情的工人阶级……树立了行业和行为的榜样。”这说明

| A.两人都没有看到苏维埃政权的不足 | B.工人阶级展现出主人翁精神 |

| C.资本主义社会未来的发展令人担忧 | D.社会主义具有一定的优越性 |

2021·广东·一模 查看更多[2]

更新时间:2021-04-19 23:38:59

|

相似题推荐

单选题-单题

|

较难

(0.4)

名校

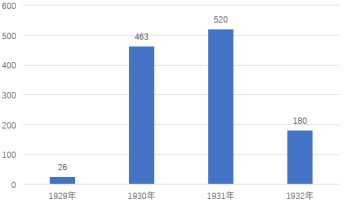

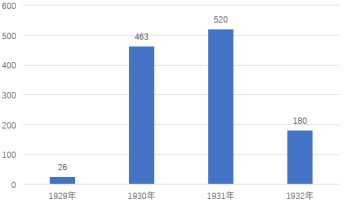

【推荐1】如图为1929-1932年苏联谷物出口情况统计(万吨)。据此判断,苏联

| A.农产品市场因世界经济危机扩大 |

| B.生产关系变革促进农业生产发展 |

| C.经济建设受到国际政治局势影响 |

| D.农业服务于国家工业化建设需要 |

您最近一年使用:0次

单选题-单题

|

较难

(0.4)

名校

【推荐2】对于1927年底出现的粮食收购危机,斯大林认为是由于富农的破坏,进而提出农业集体化理论,以社会主义原始积累方式加快工业化进程;布哈林则认为其根源在于国家政策失当,主张重视农村和农民问题,保持国民经济平衡发展。双方分歧的本质在于

| A.意识形态上的根本对立 | B.对国内外形势的认识不同 |

| C.社会主义建设模式差异 | D.新经济政策是否应该延续 |

您最近一年使用:0次

单选题-单题

|

较难

(0.4)

【推荐1】经济发展模式或政策有一定的时代性,在不同历史时期所起到的作用是不同的。下列选项中已经证明了这一观点的是

①战时共产主义政策 ②苏俄(联)的新经济政策

③国家垄断资本主义 ④苏联高度集中的经济体制

①战时共产主义政策 ②苏俄(联)的新经济政策

③国家垄断资本主义 ④苏联高度集中的经济体制

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

单选题-单题

|

较难

(0.4)

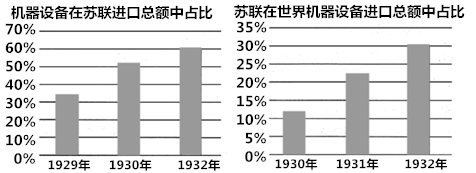

【推荐2】如图是苏联(1929—1932年)机器设备进口的情况。这反映出苏联( )

| A.借西方经济危机之机加速工业化 | B.成为当时世界上第一大贸易国 |

| C.国家建设中相对忽视轻工业发展 | D.社会经济的恢复进程十分缓慢 |

您最近一年使用:0次