材料一

——据薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料二 一五计划时期,辽宁拥有国家重点建设工程24项,省市重点项目730个,总投资达46.41亿元,占全国同期工业建设投资的18.5%.辽宁冶金业、国防工业、机械工业、石油化工业、电子工业等行业均在全国处于优势地位。省内各地根据不同的资源条件和交通条件,充分发挥本地区的优势,形成了三个有机联系的经济区。此外,辽宁多年来形成了一支庞大的产业工人大军,这也是辽宁工业的一个不可忽视的重要优势。同时,辽宁还拥有中央科研单位、地方科研单位、大专院校、企业科研单位、军事科研单位等五路大军,科技实力雄厚。地处沿海,背靠内陆的区位优势,加上省内发达的交通网还使得辽宁拥有了广阔的国内外市场。

——摘编自梁启东《辽宁老工业基地是怎样形成的》

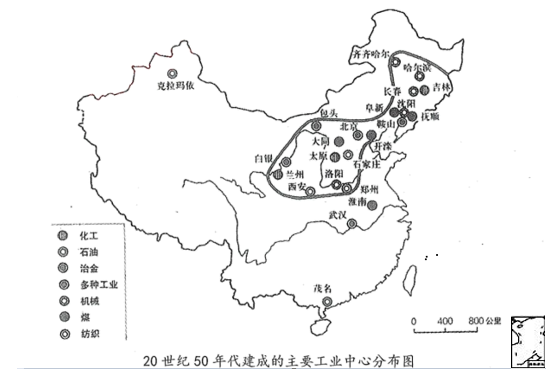

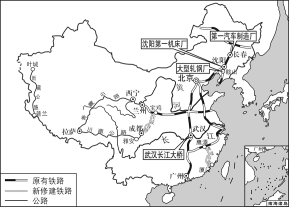

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代我国工业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析辽宁地区发展工业的优势。

相似题推荐

宋朝经济发展的水平在世界上处于领先地位,达到了前所未有的高峰。西方汉学家把宋朝的转折点称为一次“复兴”或者一次“商业革命”,是毫不为过的,特别是与同时代的欧洲相比,更显现出开风气之先的独特风采。费正清、赖肖尔的《中国:传统与变革》第六章第四节的标题就是“商业革命”四个字。他们指出,宋代经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的“商业革命”。这一迅速发展使中国的经济发展水平显然高于以前,并产生出直至19世纪在许多方面保持不变的经济和社会模式。斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写到:除了文化上的成就外,宋朝时代值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。

——樊树志著《国史概要》

(1)阅读材料结合所学,概括宋代“商业革命”的表现及对文学艺术的影响。

材料二 古典经济学家赞扬资本主义商品经济,认为市场经济是一种“自然秩序”,它基于人的利己主义本性。因为人都是为了追求自身利益而从事商品生产与交换的,被一只“看不见的手”将生产的分工与商品的交换调节起来,使人们满足了彼此的需求,从而促进社会的利益。显然,这只“看不见的手”实际上就是指市场的调节规律。他不是人为的主观臆造,而是“自然秩序”,有更大的优越性。正是基于这种理论,他们主张实行经济上的自由放任主义,反对政府干预经济活动,他们要求让“看不见的手”所造成的“自然秩序”不受干扰的存在,不要用人为的制度去加以控制。政府只需要发挥保卫国家的职能,并维持某些公共工程,其余的就该让看不见的手去发挥作用。所以,他们强调完全的自由竞争和自由贸易。这就从根本上否定了16至18世纪盛行的重商主义的传统政策。李嘉图还特别批判了农业保护主义,其矛头指向了保护土地贵族利益的谷物法。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(2)阅读材料结合所学,分析古典经济学兴起的原因、主张和影响。

材料三

五年计划,是中国国民经济计划的重要部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。第一个五年计划,简称“一五”计划,是在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云同志主持制定的,1955年7月经全国人大一届二次会议审议通过。至1957年,“一五”计划超额完成了规定的任务,实现了国民经济的快速增长,并为我国的工业化奠定了初步基础。第一个五年计划的制定与实施标志着系统建设社会主义的开始。

(3)结合材料和所学解读新中国的“一五”计划。(要求:提取信息充分,总结和归纳准确、完整;解析和分析逻辑清晰)

材料一 司马炎(晋武帝,265年建立西晋,280年统一全国,290年病逝)对人口增殖,颇为重视。女子年十七,父母不给出嫁,由官吏代择配偶。一家有五个女儿(奖励养女儿,因为民间保存战国以来生女不育的恶俗),得免役。又发遣邺城官奴蜱屯田,代田兵(兵士种田)种稻,奴婢各五十人为一屯,让奴婢配成夫妇。当时户口的确很快发展起来,太康元年(公元280年),户有2459840,口有16163863(其中包括复业的流亡户口)。三国以来,还是最高的记录。

——摘编自范文澜著《中国通史简编》(上)

材料二 第一个五年计划建设全面展开以后,国家于1953年10月对粮食等主要农产品采取了计划收购和计划供应,即实行统购统销政策。

随着大规模经济建设的开始,出现了全国粮食供销矛盾严重的问题。由于城镇和工矿区人口猛增,1953年城镇人口达7826万,比1949年增加2061万人,致使城乡粮食供应面迅速扩大,对商品粮食的需求量急剧增加。但是,分散的小农经济增加生产和提高商品率的能力有限,小农余粮户又有待价惜售心理,加之东北等产粮地区受灾,造成1953年国家粮食收购量减少。当时是收购的少,完不成计划;销售的多,大幅度突破计划,情况十分严重,不少地方开始出现混乱。特别是当时的粮食市场是自由市场,粮食形势一吃紧,私商同国家争夺粮源的斗争十分尖锐,大批粮贩子活动于城乡之间。

当时主持财经工作的陈云指出:粮食紊乱时间要提早到来,范围也要扩大,从乡村一直到大城市。其结果是物价必然波动起来并使国家建设受到影响,使人心不安。

——摘编自何沁主编《中华人民共和国史》(第二版)

(1)结合材料一和所学知识,概括指出司马炎对人口增殖重视的原因及作用。。

(2)结合材料二和所学知识,简要分析实施统购统销政策在当时的成效。

(3)在今天来考量历史上的这两大政策,对我们实现中国梦有何借鉴?

材料一 1950年中国与外国主要工业品产量比较

| 国别 | ||||||

| 产品 | 中国 | 美国 | 苏联 | 日本 | 法国 | 印度 |

| 原煤(万吨) | 4300 | 50838 | 26109 | 3975 | 5253 | 3282 |

| 原油(万吨) | 20 | 26671 | 3788 | 29 | 15 | 25 |

| 发电量(亿度) | 46 | 3887 | 912 | 449 | 330 | 51 |

| 钢(万吨) | 61 | 8785 | 2733 | 484 | 865 | 146 |

| 水泥(万吨) | 141 | 3872 | 1019 | 446 | 742 | 266 |

| 棉布(亿米) | 25.2 | 91.7 | 38.9 | 12.9 | 11.5 | 33.6 |

——资料来源:据《中国工业经济统计资料(1986)》与《中国统计年鉴(1984)》制作

材料二 据统计,1952年各种经济成分在国民经济中所占的比重是:社会主义国营经济占19.1%,半社会主义性质的合作社经济占1.5%,国家资本主义经济占0.7%,私人资本主义经济占6.9%,个体的农业和手工业经济占71.8%。

——《伟大的十年》

材料三 我国经济体制改革的全面展开和深入发展,已经取得了显著的成果。1980年一二三产业的比重是:30.8:48.2:21,1985年改变为:298:44.5:25.7,农、轻、重的关系,1978年为27.8:31.1:41.1,1986年改变为:34.1:31.5:34.4。1952——1978年社会总产值每年平均递增7.9%,1979-1986年,社会总产值每年平均递增10.1%,其中最高年增长16.5%。按照社会总产出(国民收入)占社会总投入(社会国定资产+流动资金+劳动者报酬)的比重计算,1978年34.4%,1986年为36.5%,提高了2%。

1978年国家财政收入只1121亿元,1986年增加到2220亿元,加上各部门、各地区和国营企业拥有的,未纳入国家预算的1670亿元财力,1986年我国总财力为3890亿元。1986年与1978年相比;农村人均纯收入,从134元增加到424元,8年共增加了290元,比1949-1978年29年的增加额还多出200元,8年来,农村贫困户减少,温饱、宽裕和小康户增加。

——《中华人民共和国经济史一1949年-90年代初》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立后国民经济的状况并简述其后经济建设的举措。

(2)根据材料三并结合所学知识,归纳1984年我国经济体制改革全面展开以来所取得的显著成果。

材料一 数据显示,1905年,英国占人口1%的富人拥有全部社会财富的55%,而占人口33%的穷人却只拥有财富的1%。但由于英国税收主要来源是关税和消费税等间接税,税收负担大多落在社会中下层收入者的身上。受古典政治经济学理论的影响,英国传统税制很少强调其调节社会财富分配的功能,税收主要用来为政府筹集收入。为革除传统税制的弊端,英国政府实行的“建设性税制”改革,发挥了税收调节功能,但同时也出现了忽视税收效率功能的问题。二战后税率曾一度高达50%,因此遭到英国工会联合会和全国制造商协会的反对。另外,英国不同时期执政党的税制思想和政策各有偏好和差异,这使得英国税制改革容易出问题。

——摘编自滕淑娜《英国的“建设性税制”改革》

材料二 1953年8月,周恩来总理在全国财经会议上提出财政收入工作应该符合党在过渡时期的总路线和“一五”计划的要求。这个时期,税制建设的主要任务是:一方面要更多地积累资金以利于国家的重点建设;另一方面要调节各阶级的收入以利于巩固工农联盟,并使税制成为保护和发展社会主义及半社会主义,有步骤、有条件、有区别地利用、限制和改造资本主义工商业的工具。

——摘编自张斌《新中国税制改革历程与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国20世纪初税制改革的原因,并指出其不足之处。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国的税制改革的背景和目的。

材料 1949年春,中共中央发出“鞍山工人阶级要迅速在鞍钢恢复生产”的电令。得知鞍钢2号高炉修复,炼出了第一炉铁水的消息后,毛泽东非常高兴,当即派李富春代表党到鞍钢亲自送“为工业中国而奋斗”的锦旗,表达了对鞍钢为实现我国工业化而奋斗的殷切期望。1951年12月3日,李富春向党中央写报告,请求动员全国有关方面力量帮助鞍钢建设“三大工程”。17日,毛泽东亲笔批示“完全同意,应大力组织实行”。1953年底,鞍钢“三大工程”无缝钢管厂、大型轧钢厂和7号高炉全部建成投产。得知这一消息后,毛泽东亲笔回信鞍钢工人:鞍钢“三大工程”“是1953年我国重工业发展中的巨大事件。我向参加这项工程的全体职工、鞍山钢铁公司全体职工和帮助鞍山建设事业的全体苏联同志致以热烈的祝贺和深切的感谢。我国人民现正团结一致,为实现我国社会主义工业化而奋斗,你们的英勇劳动就是对于这一目标的重大贡献”。

——摘编自王意恒等《新中国工业化的奠基——毛泽东与辽宁老工业基地建设》

(1)根据材料并结合所学知识,概括毛泽东和党中央关注鞍钢建设的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析鞍钢建设取得巨大成就的原因和意义。

材料一 明末清初,川渝地区天灾战乱不断,出现“有可耕之地,而无可耕之民”的状况。清初从顺治到乾隆时期,政府鼓励移民入川,“无主荒地,听凭百姓垦种,永占为业”“荒地耕种,十年起科”。据统计,清初重庆府人口约2—3万,到1820年已达230余万。重庆府初耕地从1671年12.4万亩,到1728年达1259.76万亩。期间红苕、烟草伴随移民传入,形成“田种禾稻、山种杂粮”的格局。移民中的汉族、土家族、壮族、回族等定居川渝后,在元、服饰、生活习俗等方面深入互动。

——摘编自周勇《“湖广填四川”与重庆》

材料二1937年11月20日,国民政府发布《国民政府移驻重庆宣言》,引发全国各界向西南大迁移。到1940年6月底止,内迁民营厂矿共452家,内迁设备12万多吨。重庆成为全国最大的工业中心,重工业资本约占50%,改变了战前轻工业占优的状况。内迁重庆高校有中大、复旦等31所。1946年,重庆人口增加到124.5万,内迁人口包括有政府及各事业机关人员、沦陷区工商界人士、文化名人、学生、产业工人以及其他难民。随迁渝者日众,饭馆内苏(州)常(州)式的小馒头、汤包也都成为常见食物了。

——摘编自张瑾、龙海《抗战内迁大移民》

材料三20世纪60年代初期,国际局势日趋紧张。1964年国家定位把重庆地区“建设成能够制造常规武器和某些重要机器设备的基地”。1965年开始从沿海内迁了大批企事业单位,随迁的包括管理人员、熟练技工、科技人才等。经过三线建设者们的艰苦努力,重庆逐渐建成以重工业为主体、门类较齐全的工业生产体系。改革开放以后,他在经济建设主战场中再次发挥了重要作用。2018年10月,中宣部将“三线精神”列为新时代大力弘扬的民族精神、奋斗精神。

——摘编自田姝《三线建设内迁大移民》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初川渝移民的特点及其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战内迁的背景及其作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对“三线精神”的理解。