材料 20世纪以来,天津以近邻首都、交通便利和临海等优势,进口商品中生活消费品占最大比重;北京长期作为政治和文化中心,形成了以消费为主、以服务性商业为核心的消费型城市,是土洋货巨大的消费市场。京津城市的上述特点使京津市民便于、乐于接受西方新事物,在衣食住行方面容易受到西方的影响。民国初年,京津市民在衣着服饰方面对西洋文明的崇尚愈加明显,服饰质地日益西化,进口呢绒逐步取代了传统的毛皮衣料,机织细洋布逐渐取代了粗厚结实的土布;上层社会的人们,新潮者穿着西装、中山装,城市工商界人士及乡村绅士仍然穿看长袍马褂,女子服装则以旗袍为主流;一般百姓则穿着圆领对襟的短上衣和不开缝的长裤,妇女穿着圆领右大襟的短襦。还有的人将中西服饰一起穿在身上,显得不伦不类,十分滑稽。中山装和旗袍都是沿用西式服装的价值观念和审美习俗和结合中国人的穿着习惯和传统服装的特点创制而成的,在国际上亦被视为具有中国气派的民族服装。

——孔祥字《“西化”影响下的京津市民物质生活变迁(1912~1937)》

(1)根据材料,指出民国初年京津地区市民服饰的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析民国初年京津地区市民服饰变化的原因。

相似题推荐

材料一 (西汉)由地方学即郡国学申送十八岁以上青年入太学,受业一年,经考试, 以甲乙等分发。甲等得在宫廷充皇帝侍卫,乙等回归本乡作吏……凡属政府成员,皆须太学出身,或是由太学生服务地方政府为吏之双重资格为出身。此等人,皆经政府之教育与选择。每一成员,既通经术,亦称文学,又擅吏事,汉人谓之“通经致用”。

——钱穆《中国教育制度与教育思想》

(1)依据材料一概括西汉太学教育的突出特点,并结合所学知识分析其影响。

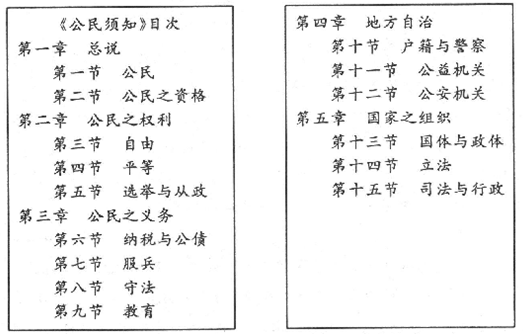

材料二 国民学校修身科初级教科书《公民须知》目次

(注:刘大绅编、教育部审定,商务印书馆出版,1917年1月)

(2)依据材料二概括近代教育的新发展,并分析其形成因素。

材料三 20世纪20年代订立的《九江岳氏家规》中强调祭祀的时候“拜跪尤不可懈怠”,并规定“倘赞礼方完,执事者致祭,即哄然手弹膝尘,亦属不敬”。而同时代《南海荷溪乡何垂裕堂族规》中扫墓之仪式规定为“(一)齐集;(二)立正;(三)行三鞠躬礼;(四)肃立;(五)颁发领胙券;(六)礼毕”。

——黄书光《变迁与转型:中国传统教化的近代命运》

(3)依据材料三指出近代家族教育的两种倾向。你对近代家族教育的发展有什么认识?

材料一 19世纪60年代后,伴随中西交流的大规模展开,钟表开始作为生活用品在市面流通。1862年,京师同文馆首先采用钟表对学生作息做出精确规定,此后,各大学堂相继仿效。1876年正式通车的吴淞铁路,诞生了首个列车时刻表。1880年代后,钟点时间已被上海、广州、南京等城市的近代企业普遍使用。同时,上海等地的政府机关开始对上下班实行精确的时间规定。到1890年代,钟表在城市的洋行、娱乐房、茶馆等商业机构中,也已被广泛使用。20世纪初,座钟与手表作为时髦的象征已经进入普通中产家庭与内地城市。

——摘编自封磊《晚清都市钟点时间的社会化及其现代性》

材料二 1893年我在乡村私塾读书时,时钟是很难见到的。家塾里当然没有钟……时间是靠日晷来计算的。我的父亲因对西方机械技术感兴趣,1895年在书房置办一座时钟。每当整点报时时,却被当时家里的雇工及村民视为“鬼在作怪”。在乡村,时钟实际上并不必要,因为在乡村里,时间算得再准也没有用处。早两三个钟头,迟两三个钟头又有什么关系。乡下人计时间是以天和月为单位的,并不以分或小时来计算。

——摘编自蒋梦麟《西潮与新潮——蒋梦麟回忆录》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期钟表在中国推广使用的原因。

(2)材料一和材料二对于探究晚清中国人接受钟点时间观念,分别有何局限?

材料一 在古代中国,医院一直是宫廷的产物,朝廷医官主要通过选拔医家子弟入宫。古代医疗机构为平民医治的程度和规模相当有限,民间的医生主要由儒医和方郎中充任,走乡串户,悬壶行医。“家庭”是原始的医疗单位和护理空间,医生对病人的诊治以及病人家属照方护理皆在家中完成。在医患关系上,医疗的主体是病人,病人自由地择医而求治,医生只是被动地提供医疗服务。中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式,这种方式无论规模抑或质量都相当有限。

——摘编自廖育群《岐黄医道》等

材料二 1820年英国传教士马礼逊在澳门开设一家眼科诊所,随后政府和民间人士相继开办了数目可观的新式医院,到1920年大城市新式医院已经取代了传统的“医家”,成为医疗机构的主体部分。近代医院制度借助科学化的医疗器械和严密的病理分析,使医生的专业化水平大为提高。1905年清政府开始设巡警部兼管卫生事务,1912年南京中华民国临时中央政府设卫生司,医院的服务对象是京城官吏和居民。在各方的努力下,各地开始设置医科或医学院,医学人才的培养迅速形成了一定的规模。

——据马伯英《中外医学文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代医疗的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学指出,简析中国近代医疗的变化及其对中国社会产生的影响。