材料 清初因明制,属平西、定南诸藩镇抚之。至雍正初,而有改土归流之议。四年春,以鄂尔泰巡抚云南兼总督事,奏言:“云贵之患,无如苗蛮。欲安民必先制夷,欲制夷必改土归流。臣思前明流土之分,原因烟瘴新疆,未习风土,故因地制宜,使之乡导弹压。今历数百载,相沿以夷治夷,遵至以盗治盗,苗、倮无追赃抵命之,土司无革职削地之罚,直至事大上闻,行贿详结,上司亦不深求,以为镇静边民无所控诉;若不割蔓塞源,纵兵刑赋事事整饬,皆治标而非治本。其改流之法,计擒为上,兵剿次之。”六年,复铸三省总督印,令鄂尔泰制广西。於是自四年至九年,蛮悉改流,苗亦归化,间有叛逆,旋即平定。

——据赵尔巽《清史稿·列传二百九十九》整理

(1)根据材料,指出清朝初年治理西南地区措施的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳改土归流政策带来的积极影响。

(3)根据材料并结合所学知识,从国家治理的角度,谈谈你的认识。

相似题推荐

材料一

康熙五十一年(1721年)“将田分为新荒、积荒、极荒三等”,并规定“新荒者,三年起科;积荒者,五年起科;极荒者,永不起科”,同时宣布“盛世滋生人丁永不加赋”。这些政策与雍正元年(1723年)“摊丁入地”政策的相继颁布、执行,刺激了人口的增长。……但是人口的迅猛增长毕竟给社会带来了巨大的压力,特别是乾隆五十五年(1790年)人口达到3.0148亿时,这种压力愈来愈明显了。

——樊树志《国史概要》

材料二

前美国国务卿艾奇逊说:“中国人口在十八、十九两个世纪里增加了一倍,因此使土地受到不堪负担的压力。人民的吃饭问题是每个中国政府必然碰到的第一个问题。”1949年9月,毛泽东以《历史唯心观的破产》一文反驳。这次对美国政府所持的马尔萨斯主义和唯心历史观的批判,为当时的“人口”政策定下基调。1953年公布了首次人口普查的结果,当年6月30日人口数量为58260万人,不到四年,就比建国时多出一亿多,人口自然增长率高达20‰。这一数字引起了领导层的忧虑,马寅初响应毛泽东,提出《新人口论》。

——选自《共和国词典》

材料三

17世纪晚期英国人口规模不断扩大,……英国的牧师、经济学家马尔萨斯1798年发表了《人口论》,他描绘了英伦岛国人口膨胀的可怕前景。……他认为人口增长不能超出相应的农业发展水平。但事实上生活资料按算术级数增加,而人口是按几何级数增长的,因此生活资料的增加赶不上人口的增长是自然的、永恒的规律(这被称为“马尔萨斯陷阱”)。只有通过饥饿、繁重的劳动、限制结婚以及战争等手段来消灭社会‘下层’,才能削弱这个规律的作用。

——互动百科《马尔萨斯人口论》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,与清朝初期人口急剧增长的原因相比较,概括指出新中国建国初期人口急剧增长原因的异同。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出“马尔萨斯陷阱”理论的局限,并用史实说明17世纪后200年间的英国和1978年底以来的中国,分别是如何安全绕过“马尔萨斯陷阱”的?

材料一 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋(bu)亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)、赘婿、贾人……以适遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光卷二十九

(1)根据材料一,概括秦汉时期在民族关系处理上有哪些方式?

材料二 (汉)灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡饭、胡箜筷、胡笛、胡舞,京都贵戚竟为之。

——《后汉书·五行志》

(北魏鲜卑族)孝文帝:“雅好读书,手不释卷。‘五经’之义,览之便讲,学不师授,探其精奥……”

——《魏书·高祖纪》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民族交融具有什么特点?对中华民族发展有什么影响?

材料三 契丹旧俗,事简职专,官制朴实……至于太宗……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史》卷45《百官志一》

(3)材料三表明契丹统治者采取了怎样的治国政策?为什么要采取这样的政策?

材料四 早在清朝统一西域地区之前,清朝就已经开始对维吾尔群体进行立法。大规模的立法活动则始于清朝统一西域之后,将《大清律例》等一系列清朝颁行的法律制度推行到天山南路地区,同时,清朝针对天山南路地区的实际情况,也陆续制定了一系列政策、法规。在理藩院内增设了处理天山南路地区事务的机构。1842年清朝颁布《回疆则例》,《回疆则例》共八卷,收录了清廷为治理天山南路地区颁行的大量行政、司法、经济等法律条规。作为清王朝统治权力的体现,统一西域之后,以《大清律例》为代表的清朝颁行的法律、法规自然进入天山南路地区,成为维护其统治、镇压反叛的工具。其次,清廷考虑到天山南路地区的特殊情况,对天山南路社会原有的法律文化,表现出一定程度的宽容和接纳。

——摘编自王东平《清朝的边疆民族政策》

(4)根据材料四并结合所学知识,简析清代边疆民族政策的历史意义。

材料五 (中国历史上)民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。……历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。

在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

(5)根据材料四,概括指出我国实行民族区域自治政策的依据是什么?民族区域自治政策实行的主要目的是什么?

材料一

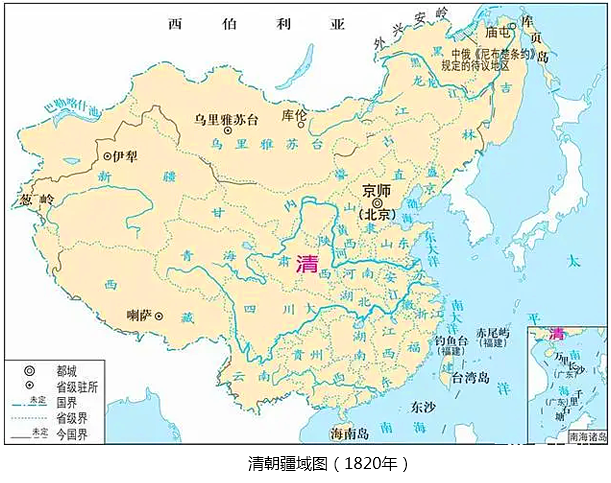

材料二 清朝立国后,多次采取有力的军事行动,致力于恢复和捍卫疆土的安全,并取得良好的效果。清初。称明代瓦剌为“厄鲁特蒙古”,以后成为西蒙古诸部的统称。在厄鲁特蒙古诸部中以噶尔开为首领的准噶尔最为强盛。准噶尔先后征服南疆的回部,进兵青海笼络西藏,侵抚甘肃地区。准噶尔部控制的地域,地跨葸岭东西两地与天山南北,东抵哈密,西及中亚,成为清朝经营西北边疆的劲敌。公元1696年康熙帝率军亲征,平定了噶尔丹发动的叛乱。公元1720年,康熙常又派兵进入西藏,驱逐了准噶尔的势力。清朝统治者还与内外蒙古上层长期联姻。积极传播佛教,利用上层联络和文化影响的作用,促进了内外蒙古与内地的相互了解,解决了长期以来中原王朝受游牧势力南下威胁的问题。贝加尔湖以东,外兴安岭以南的黑龙江流域,也归入清朝的版图。

——摘编自方铁《试论历代王朝的疆域与边疆》

(1)仔细观察材料一中的两幅图片,指出两者之间的关系,列举清朝前中期边疆治理的相关史实。

(2)根据材料二,概括清朝立国后采取的民族政策,并结合所学知识简析其作用。