材料一 在历史上,由于东部地区交通便利,开发较早等因素,我国的工业一开始便大部分建在了东南沿海地区。1932年“一二八”沪战后,许多有识之士都在呼吁工厂应该内移。“七七”事变后,许多有识之士再次呼吁沿海工业应该迁到内地。

材料二 抗日战争爆发后,我国东部沿海地区遭到日军的全面进攻。为了支持抗战,防止东部地区的工矿落入日军之手,国民政府组织了沿江沿海国营和部分民营企业迁往我国西南等地。工厂内迁促进了后方工业的发展,改变了过去不合理的工业布局。虽然这种变化是受制于战争而被迫完成的,但它却使西部地区的工业在战时短短的几年便走完了平时需要几十年甚至百余年才能走完的历程,并为以后西部地区工业的发展创造了一些条件和奠定了一定的基础。

——以上材料均摘编自杨小龙《抗战时期战区工厂内迁及其作用》

(1)根据材料一及所学知识,分析“我国的工业一开始便大部分建在东南沿海地区”的原因。

(2)根据材料一、二及所学知识,分析沿海工矿企业内迁的原因及影响。

相似题推荐

材料一:(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911——1937)》

材料二:当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清编:《剑桥中华民国史》下卷

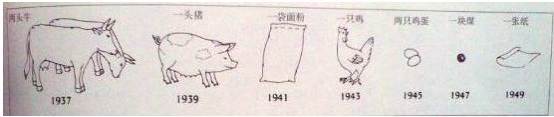

材料三 :100元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)结合材料一合所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况。

(2)结合材料二和所学知识,概括1927——1937年中国民族工业发展态势,并分析为什么“中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去”?

(3)1945——1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

材料一 瑞蚨祥1868年创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号北京瑞蚨祥绸布店,在短短几年内几乎垄断京城绸布行业……同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

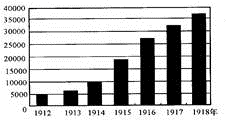

材料二 下图为民国初期南洋兄弟烟草公司(简称“南洋公司”)产品销售量示意图:

注:1917年上海厂开工后的产品销售量未计入

材料三 中国现代民族工商业者的杰出代表、红色资本家——荣毅仁先生,因病于2005年10月在北京逝世。荣氏家族基业的变化,折射出中国近现代民族工业的发展历程。

荣毅仁的前辈荣宗敬、荣德生于1912年创办上海福新面粉厂,至1922年,荣氏家族拥有面粉厂12家,产量占全国民族面粉企业的三分之一左右。

1922年,荣氏家族企业资金周转困难,荣氏兄弟被迫将申新一厂、申新二厂抵押给日商,以极苛刻的条件借出高息款项350万日元用于周转。抗战胜利后,荣氏家族企业连遭国民政府两次敲诈,损失100多万美元。

(1)根据所学知识指出瑞蚨祥创办时的有利条件有哪些?

(2)材料二的示意图表明民国初期南洋公司的营业状况如何?简要分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国近代民族工业发展的主要特点。并简要分析中华人民共和国成立前民族工业发展出现这种特点的原因。

材料一 中国近现代历史上,发生了抗战时期工业内迁和新中国三线建设两次轰轰烈烈的经济建设运动。1937年,全面抗战爆发前,在全国近4000家工厂中,沿海地区的工厂占全国工厂的76%,与之相较,西南地区近代工厂不到300家,西北地区几近为零。全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移。至1940年,内迁基本结束,共计内迁工厂448家,技工1.2万余人,这使得内地工业出现了短暂蓬勃发展的景象……20世纪60年代,全球形势异常紧张,中国的国家安全面临着巨大的挑战。在此形势下,党中央做出了三线建设的重大决策。规模巨大的三线建设从1964年持续到1980年,横跨三个五年计划,累计投资2000多亿元,参与建设的职工在高峰时期有400多万人。全国众多项目从沿海迁至三线地区,有力地促进了内地资源的开发,改善了我国的生产力布局。

——摘编自陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设一两次以国防为中心的经济建设运动比较研究》

材料二 美国城市经济的地理分布在不同的历史时期有很大变化。早期商业性城市的经济中心以及工业革命时期城市的经济中心主要集中在内城人口密集的区域。随着重工业的发展和城市环境的恶化,工业企业伴随居民的迁出而不断迁往郊区,中心城区开始出现衰败的迹象。二战后情形更为突出,20世纪50年代开始,众多公司离开中心城区来到郊区安营扎寨。1963年,美国工业企业有一半位于郊区;到1981年,大约2/3的制造业活动在郊区的工业园和工厂中进行……20世纪70年代以来,随着信息技术的发展,美国城市经历了新的经济转型和文化变迁。信息产业、文化产业以及金融、保险等服务业在中心城区的发展再一次提升了中心城区的经济地位,各类外来专业人才的涌入提升了文化的多元性,中心城区的吸引力再次加强。

——摘编自王玉平《美国城市经济地理空间变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出两次经济建设运动的背景及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析美国经济地理空间的变迁及其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,比较中美两国经济空间布局变迁的差异。