材料一 “专制”二字在中国古已有之,但近代意义的“专制”来自西方。清末,西方的“专制”“君主”(立宪)“共和”等政体理论通过梁启超、严复等人传入中国。他们指出,中国之所谓法。乃君主用以束缚臣民的工具,完全没有民主共和之意,虽历史上有明君贤相,成宪家法,也无法改变中国专制制度的总体属性。梁启超将中国专制归结为历史传统,有先秦“封建制度之渐革”,导致封建衰而专制起;也因秦汉以降“贵族政治之消灭”,历代社会等级间虽有流动,但民众的自由平等意识很薄弱;此外,“权臣”被“次第摧毁”,相权逐渐沦为帝王的“留声机”与“写字机”,也是一个重要原因。

——摘编自梁启超《中国专制政治进化史论》《开明专制论》等

材料二 近代学者钱穆一直批判“中国专制论”之说,他在抗战时期所著的《国史大纲》中指出,中国政制的演进,首先历经先秦去“封建而跻统一,后有汉代‘宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人之政府’,到隋唐,‘士族门第再变为科举竞选’”。他认为传统政治本就富于理性,政府与社会关系紧密,与民众也并非如西方社会那般对立。他还强调,士人本来受教于农村,通过“选贤与能”进入政府,代表民意去实现“天下为公,士人主导”的政府也起到了限制君权的作用。

——摘编自钱穆《国史大纲》等

材料三 梁、钱关于中国古代政治的认识是不完满的。韦政通曾指出:“谈政治问题,至少可以分为两个次元:一是政治思想,一是政治制度。前者代表政治理想,后者代表政治现实。”理想与现实是两个层面,但并非彼此孤立的存在。梁启超等论述中国传统政治时,重在后者,他们以政治权力特别是皇权为焦点,考察制度的组织形式和现实表现。这种论述比较实证和直观,较合乎近代政治学的逻辑,但易于把政府与民众对立起来,夸大皇帝个人的意志,忽视政治的文化基础。与社会科学有别,钱穆的特色在于从人文的角度论说中国政治,以通驭专,把文化看作一整体系统,瞩意政治、制度与文化统一的方面,尤注重士人的学术和思想。这种论述不简单把制度看作权力的外在表现,而是强调它乃文化和民众意志之反映,对于近代政治学而言不乏补充、纠偏和启发的意义,并一定层面上契合了当下中国的政治学论题,但如前所述,其论证亦存在较大问题。可见,关于中国古代专制问题,仍值得继续讨论。

——摘编自张昭军《“中国式专制”抑或“中国式民主”

——近代学人梁启超、钱穆关于中国古代政治制度的探讨》

请回答:

(1)根据材料一以及所学知识,材料中梁启超提到:“‘权臣’被‘次第摧毁',相权逐渐沦为帝王的‘留声机'与‘写字机'”可以用哪些史实加以说明?

(2)材料一和材料二在对“中国专制论”之说这一问题上的看法有何不同?从历史角度出发,研究造成不同看法的原因,我们应当从哪一方面入手?

(3)根据材料三并结合所学,对于梁、钱关于中国古代政治的认识我们应当作何评价?

相似题推荐

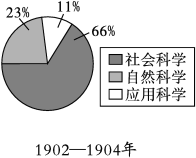

材料 1843—1860年和1902—1904年的中国国内翻译西书状况

| 类型 城市 | 出版西书种类(种) | |

| 宗教类 | 科学类 | |

| 香港 | 37 | 23 |

| 广州 | 29 | 13 |

| 福州 | 26 | 16 |

| 厦门 | 13 | 0 |

| 宁波 | 86 | 20 |

| 上海 | 138 | 33 |

1843——1860年

——据熊月之《译书与西学东渐》整理

比较材料,指出19世纪中期至20世纪初翻译西书出现了哪些新变化,并说明这些变化的历史意义。

材料一 自唐末五代始,北部和西北部的游牧民族再度相继崛起,对中原农耕世界发动规模日益巨大的撞击。于是,整个社会的思想文化处于一种游牧文明与农业文明、北方文化与南方文化、雅文化与俗文化等多重交融的状态。长期以来存在一个流传极广的说法:“崖山之后无中国”,即蒙元入主中原使传统中国遭受了“文明的中断”。这一说法受到越来越多的学者的批判。蒙思明先生则认为元代在生产技术、科学、文艺各方面成就,都有较准确的科学性和较丰富的人民性,不仅不是我国历史上的黑暗时代,而且还有它独特光辉、承前启后的功绩。

——冯天瑜、杨华《中国文化发展轨迹》

材料二 明代中后期,大批耶稣会士、商人和使者来到中国,把西方早期近代化的科技文化介绍到中国。英国著名科技史专家李约瑟指出:“到明朝末年的1644年,中国和欧洲的数学、天文学和物理学已经没有显著差别,他们已完全融合,浑然一体了。”在明清之际中西文化交流史的研究中,大多数的学者忽视了中国文化的西传及其对西方文化的积极影响。其实,中西两大文化体系之间蕴含的某些共性及其相互交流的互补性。西方启蒙思想家以耶稣会士为媒介,“在东方发现了一个新的精神和物质的世界”。直至法国大革命中的《人权和公民权宣言》,还可以看到孔子思想的影响。

——陈梧桐《明史十讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元代在中华文明发展史上的地位,并予以简要阐述。

(2)根据材料二,比较17、18世纪中西文化交流侧重点的不同,结合所学知识指出鸦片战争后的“西学东渐”的新发展并予以简要评价。

材料一 1945年4月12日罗斯福去世后……《新华日报》发表了题为“民主巨星的陨落——悼罗斯福总统之丧”的社论……(指出)“他在1932年初步当选总统的时候,正在1929年美国空前经济恐慌之后……他用提高人民生活水平,扩大人民购买力的政策……渡过了危机,安定了国民生活”。

——黄安年《罗斯福新政的评价标准之我见》

材料二 1834年,英国“新济贫法”明文规定从1837年7月1日起一律停止对济贫院外所有壮年男子的救济,建立由3 个“合适的人”组成的“英格兰和威尔士济贫法委员会”。该委员会对议会负责,每年向首相汇报一次工作。它有权组织“合适的人”调查济贫法实施情况,有权要求各地方管理机构上交济贫法执行情况统计表,有权任命或撤换助理委员。该委员会任期为五年,在任期内济贫法委员会成员不得兼任下院议员。“新济贫法”还规定了地方济贫管理机构的职责和权限。

材料三 “建设之首要在民生。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;共谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路、运河,以利民行。……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”

——摘自1924年孙中山的《建国纲领》

材料四 中国进入近代以前,人们心目中所指的“选举”又与现在人们心目中所指的“选举”不同,它不是指人们投票选举代表、议员或者自基层到最高层的各级领袖,而完全是指另外的、今人已经相当陌生却正是我们现在要叙述的东西。而由此一个古代概念的完全更新,也正好可以从一个侧面见出天翻地覆的百年巨变。

——摘自何怀宏《选举社会及其终结—秦汉至晚清历史的一种社会阐释》

(1)根据所学知识,举例说明罗斯福新政是如何实施“提高人民生活水平,扩大人民购买力的政策”的。

(2)与材料一相比,材料二在社会救济方面的突出特点是什么?请结合新济贫法颁布的背景简要评价新济贫法?

(3)根据材料三,归纳孙中山的民生主张,并结合所学知识概括说明孙中山实现民生主义的途径。

(4)根据材料四,指出“现在人们心目中所指的‘选举’”是指什么制度?西方这一制度与起源阶段的西方“选举”有什么不同?结合所学知识,分析中国近代百年历史中在“选举”制度上是怎样“完全更新”的?

材料一:汉武帝以加官方式选拔官员和文学之士,让他们在内省侍从左右,他们因随时得到天子垂询而得以参与大政。同时宫中传发书奏的尚书,也开始扩展职责,涉身机要事务。武帝在临终前,任用外戚霍光做大司马大将军,领尚书事,为内朝之主,于是将军辅政而领尚书事,开始成为惯例。西汉后期,丞相制开始向三公制变迁,到东汉初年,太尉、司徒、司空等三公成了宰相,丞相的独尊已被三人分权所取代。

——摘编自张传玺、王邦维《中华文明史》

材料二:三省长官起初均为宰相,共议国政。但由于尚书令权力太大,遂以唐太宗曾任此职为理由,不再授人,而以左右仆射代行职权。左右仆射起初是当然的宰相,但后来要加“同中书门下”头街才是宰相。由于中书令、门下侍中的名位较高,所以也不常设。于是就给其他官员加上“参与朝政”、“同中书门下三品”“同中书门下平章事”等头街,担任宰相。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料三:军机处之所以创立,部分是由于雍正帝需要一个联系紧密的助手小班子帮他起草敕令;部分由于它是避开权势显赫的亲王,从而进一步巩固皇帝权力和提高效率的手段。军机大臣与皇帝商讨国是,并就一些皇上还未批阅的奏折提出建议,以及尽力记下皇帝的旨意,然后回去起草谕旨,即所谓的“廷寄”。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料一,归纳汉朝为削弱相权所采取的举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明三省中尚书省的职能并概述三省制度的变化。

(3)根据材料三,指出军机处设立的原因及其职能。

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子总百官、治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三 法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

请回答:

(1)在中枢机构的设置上,汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?这些措施的共同点是什么?

(2)根据材料二及所学知识,列举明清时期中枢机构的变化,说明其反映的本质问题是什么?

(3)你同意材料三中孟德斯鸠的观点吗?当时中国君主专制的强化对中国社会发展产生了什么影响?

政治制度创新是人类文明进步的一个重要表现。请根据材料,结合所学知识,探究中国政治制度的发展历史。

材料一:论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”

——摘自《陈寅恪·邓广铭宋史职官志考证序》

材料三:自古……并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。

——《明会典》卷二《皇明祖训》

(1)结合史实,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)结合材料一、二,简要概括钱穆和陈寅恪对赵宋王朝的评价,请结合所学知识任选一种观点加以论证。

(3)综上材料,简单谈谈你对古代中国政治发展趋势的看法?

材料一 秦“九卿”职责表格(注:“九卿”既是官衔,又是官署之称)

| 官署 | 职责 |

| 奉常 | 掌管宗庙礼仪、历法、文化、医药等 |

| 郎中令 | 掌管皇帝侍从警卫 |

| 太仆 | 掌管皇帝车骑与军马 |

| 卫尉 | 掌管皇宫守卫 |

| 廷尉 | 掌管司法刑狱 |

| 典客 | 掌管少数民族事务 |

| 宗正 | 掌管皇家亲族事务 |

| 治粟内史 | 掌管粮食、财政及税务事务 |

| 少府 | 掌管皇室生活供应与所需费用 |

材料二 唐“六部”职能表格:

| 官署 | 职责 |

| 吏部 | 掌官员的任免、升降、赏罚 |

| 户部 | 掌全国的户口、土地、赋税、钱粮、财政 |

| 礼部 | 掌全国礼仪、祭祀、科举、学校 |

| 兵部 | 掌武官选授及军事行政 |

| 刑部 | 掌全国司法行政及审判 |

| 工部 | 掌工匠、屯田、山泽等事务 |

(1)据材料,指出秦九卿与唐六部的相同与不同之处。

(2)唐代六部机构中,“吏部”“户部”分列前两位,说明其原因。

(3)1901年,清政府改总理衙门为外务部,班列六部之上。指出其反映的时代变化。

材料一 英国革命的最大成果,也是它在现代民主政治创制试验方面的最大成就,就是创造了一种全新的政体。英国是现代资产阶级政治制度的发源地早已为世人所公认,即使在当今社会主义国家的某些机构或制度上,也隐隐约约地打着英国影响的印记。因此,要了解当代西方政治制度乃至现代人类政治文明的来龙去脉,首先必须了解英国政治制度及其历史。

——虞崇胜《论政治文明的内在灵魂》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国创造的“全新政体”是什么?这种政体有何特点?

(2)根据材料二,分析唐朝政治制度的基本特征是什么?美国联邦机构的设置体现了什么原则?