材料

| 《旧唐书尉迟敬德传》 ——五代后晋刘昀 | 太宗命(尉迟)敬德侍卫高祖(李渊)。敬德擐甲持矛,直至高祖所。高祖大惊,问曰:“今日作乱是谁?卿来此何也?”对曰:“秦王(李世民)以太子(兄李建成)齐王(弟李元吉)作乱,举兵诛之,恐陛下惊动,遣臣来宿卫。”高祖意乃安。 |

| 《资治通鉴》 ——北宋司马光 | 立嫡以长,礼之正也。……既而为群下所迫,遂至喋血禁门,推刃同气,贻讥千古,惜哉!夫创业垂统之君,子孙之所仪刑(效法)也,彼中、明、肃、代之传继,得非有所指拟以为口实乎! |

相似题推荐

材料一 某学生学习“罗马法体系”一课后,产生了疑问:古罗马的奴隶是否确如书上所说,被“排斥在法律对象之外,不具有任何权利”?为此,他查找了资料,并撰写了如下读书笔记

①奴隶指在罗马社会中不具有自由人身份的人,在法律上被视为物;奴隶的身份可能因出生、受到刑事处罚或在战争中被俘所致;奴隶可以被解放而成为自由人。【1】

②奴隶的释放问题是罗马法中重要的一部分。

③《十二铜表法》中就有相关的条文。【2】

④表明当时即已存在释奴现象。

共和末期至帝制前期,随着罗马版图的扩大,释放奴隶的现象更加普遍。帝国大法官小普林尼的书信中就有释放一大批奴隶的记录。【3】历史学家指出:“在罗马法中很普遍的一个观点是:虽然奴隶制度是一种合法的社会制度,但它是和‘本性’相矛盾的”,有古罗马大法学家就认为:“从民法的观点来看,奴隶是什么也算不得的。但是根据自然法来看便不是这个样子。从后者的观点来看,一切的人都是平等的”。【4】由此看来,……

资料来源

【1】《罗马法词典》

【2】《十二铜表法》第五表第八条、第十一条

【3】《小普林尼关于释放奴隶的书信三封》

【4】科瓦略夫《古代罗马史》

(1)①上述“资料来源”中,哪些为一手史料,哪些为二手史料?请分别写出序号。

②在笔记的第一段中,哪些是对事实的陈述?哪些是该学生的评价?请分别写出序号。

材料二 皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且必须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。

——《查士丁尼法典》的序言

“罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次则以法律。而第三次征服也许是其中最为和平,最为持久的征服。”

——19世纪的德国资产阶级法学家耶林格

(2)依据材料二并结合所学,概述罗马法的影响。

| 实践学习场所一圆明园 | 实践学习场所二中山堂 | 实践学习场所三北大红楼 | |

| 历史遗址 |  |  |  |

| 简介 | 圆明园位于海淀区中部,始建于清康熙46年,由圆明园、长春园、绮春园三园组成,占地350公顷,有园林风景百余处,是一座大型皇家宫苑。 圆明园遗址公园建成于1988年,仅存园林格局、建筑基址,成为著名的爱国主义教育基地。 | 北京中山堂在中山公园社稷坛北,原名社稷坛“拜殿”。1925年3月12日,孙中山先生病逝北京并在此停灵吊唁公祭。为了纪念这位伟人,1928年,国民政府将“拜殿”正式更名为“中山堂”,2002年中山堂被北京市政府命名为爱国主义教育基地。 | 北京大学红楼位于沙滩北街(今五四大街)29号,是1916年至1952年期间,北京大学的主要校舍所在地之一。整座建筑通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,故名“红楼”。1919年五四运动中,红楼和它北面的操场是反帝爱国运动的策源地。 |

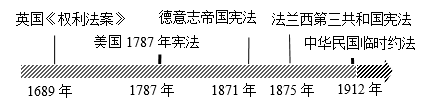

(3)上图反映了怎样的历史发展趋势?任选其中一个法律文件,说明其核心内容及对该国政治制度的影响。

材料 20世纪90年代,周宝珠先生的《宋代东京研究》较为全面地探讨了北宋时期东京的整体面貌,具体涉及到了东京的气候、水系、城市绿化、城墙建设、环境卫生等诸多方面赵网认为中国过去两三千年生态环境曾发生过剧烈变化,人口增加是促成生态环境变化的最主要因素,特别是北宋以后,中国人口长期呈上升趋势,人口重压使农垦与山林垦伐加剧,最终导致生态环境恶化。张全明、王玉德等学者合著的《中华五千年生态文化》将生态文化史与具体生态文化现象结合起来,探讨了宋代生态环境的基本轮廓,清晣地再现了两宋时期生态文化的历史脉络,并以各种自然现象与人类行为关系所形成的具体生态文化现象设置专论,堪称中国古代生态文化研究领域的一部力作。邹逸麟将中国历史上环境的变迁大体分为秦汉、唐宋、明朝三个标志性阶段,指出唐宋以来东南地区生态环境的破坏相当严重,湖泊缩小,山林被毁,水土流失严重。姜正杰等认为历史上我国生态环境的变迁共经历了先秦、秦汉魏晋南北朝、隋唐宋元、明清四个阶段,而隋唐宋元是生态环境质量明显恶化的阶段。此外,王双怀、杜海斌、梁中效等在研究过程中,也提及了宋代生态环境的相关问题。

程遂营从气候、水文、地形地貌、土壤、植被、城市建设与规划、城市公共环境等方面,探讨了唐宋时期开封的生态环境,认为唐宋开封的整体生态环境基本处于良性环状态。曾雄生认为宋初岭南地区的稻作农业依然粗放,整体上仍然落后于江南地区,人口稀少是共重要原因。随着北方人口的大量南迁,环境变迁在岭南的稻作农业、动植物资源等方面得到体现。金勇强以宋夏战争为例,不但分析了宋夏战争的历史背景及北宋黄土高原地区的生态环境状况,还探讨了宋夏战争与黄土高原地区生态环境之间的互动关系。陈职从地域文化着手,分析了宋代荆湖北路水神崇拜的对象、水神庙址的分布特点与职能,以及水神信仰所体现的本区人地关系尤其是人与水环境之间的关系。丁欢认为江西“八景”起源于宋代,经历了元朝的缓慢发展,到清时期达到紫荣,形成了内涵丰富的“八景文化”,它从侧面反映出宋代以来江西生态环境的状泥

——摘编自谭静怡《20世纪80年代以来宋代生态环境史研究述评》

根据材料并结合所学知识,对有关宋代生态环境综合研究的态势进行简要评述。

材料一 波斯的君主阿鲁浑派遣三个精明强干的男爵兀鲁台䚟、阿必失呵、火者三人为专使,带着大批的扈从来到忽必烈汗王廷,请求大汗为他选择一名淑女为配偶,大汗答应了这个请求,选择了一位十七岁的姑娘,叫阔阔真,并派遣已来到帝国多年的马可·波罗一家由海路护送他们而去。

——摘编自马可·波罗《马可·波罗行记》

材料二 (至元二十七年八月)十七日,尚书阿难答、都事别不花等奏,平章沙不丁上言:“今年三月奉旨,遣兀鲁䚟(即兀鲁台䚟)阿必失呵、火者,取道马八儿(今印度东南岸一带),往阿鲁浑大王位下。同行一百六十人,内有九十人已支分例,余七十人不给分例口粮。”

——《永乐大典·经世大典》

材料三 《马可·波罗行记》的作者是否真的到过中国,人们一直持怀疑态度,怀疑者认为游记只是据传闻写成。我倾向于他可能从来没有到过中国,但这并不能否认《马可·波罗行记》的资料来源——特别是有关中国和远东的资料来源,他把本来会散失的情况记录了下来,这与希罗多德所著的《历史》相似,希罗多德并没有去过他所记述的所有地方,可他的著作绝不可以轻率地摒弃。

——摘编自吴芳思《马可·波罗到过中国吗?》

(1)根据材料二,你认为材料一所述内容是否真实?说明理由。

(2)根据以上材料并结合所学知识,评析《马可·波罗行记》的史料价值。