材料一

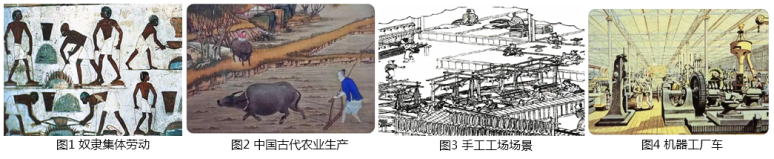

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括指出图中社会生产的基本特征,并简要说明引起生产变化的根本原因。

材料二 毛泽东在《中国革命和中国共产党》中指出,在中国封建时代,“农民不但生产自己需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品”。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代农业家庭式劳作对社会发展的作用。

相似题推荐

史料一 据初步统计,出土战国铁器的地点见于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、湖北、安徽、四川、云南等23个省、自治区。秦、楚、燕、齐、赵、魏、韩的广大地区都有铁器出土。战国铁农具的种类很多,有铧、锄、铲、耙等。河南洛阳战国粮仓出土铁农具72件,辽宁抚顺莲花堡燕国遗址出土铁农具近70件。就铁农具种类而言,基本上能适应开垦、耕翻、除草、收割等主要生产环节的要求。

——摘编自李健民《战国时期铁农具的考古发现与研究》

史料二 明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,唐宋时期代表先进生产力的江东犁,到明清时期已被铁搭取代。铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不藉牛力。愚见贫农之家,会计牛值与水草之资,窃盗死病之变不若人力亦便。”(注:铁搭,农具名,有4至6个略向里弯的铁齿,用于刨土)

【探究】(1)根据史料一、概括战国时期铁农具的发展特点。

(2)根据史料二、说明明清时期耕作方面出现变化的表现及原因。结合所学知识分析该变化可能产生的直接影响。

材料一 “今境内之民皆曰:“农战可避而官爵可得也。是故豪杰皆可变(本)业,事商贾,为技艺,为避农战……民以此为教者,其国必削”。“故有道之国务在弱民”,“为国者,边利尽归于兵,市利尽归于农”,“重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。”

——摘编自《商君书》

材料二 汉初修养生息,统治者短暂弛商,很快出现“富商大贾周流天下”。随着商业资本膨胀,“以末致财,用本守之”观念盛行,富商购买土地导致土地兼并严重;商业发展诱发逐利之风盛行,社会风气日趋恶化;“背本抑末”严重威胁着封建国家经济基础,破坏了社会稳定国家安全。贾谊全面阐述了重农抑商政策,在《仑织贮疏》中,他对国家粮食充盈在攘外安民中的战略作用作了系统分析,肯定了粮食对规范礼制和提高道德水平的促进作用。他提倡统治者“勿夺农时”保证本业生产;建议政府轻徭薄赋减轻农民负担;提出““殴民而归之农,皆著于本”;同旷,谊发展了范蠡、李悝国家控制商品价格理论,通过规范价格、调节商品供应量和市场需求量的手段,作抑商实践。

——摘编自《西汉前期“重农抑商”思想、政策及实践研究》

(1)根据材料一,概括指出商鞅的经济思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括贾谊的经济思想。

材料一 铁农具和牛耕的使用,促进了农业生产力的飞跃,大大提高了生产效率,使广大荒野、森林地区的开垦成为可能。随着荒地的不断开辟,公田之外的私田不断扩大,数量超过了公田。“私田”……没有一定的规格,可以买卖、交换、抵押,并在相当长的时间内不向国家交税。这使得农民增加了在“私田”上的兴趣,而不肯尽力于公田,导致公田日益衰败。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消;灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时土地制度的变化及主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝“迁都”的作用。

(3)用隋唐的史实说明材料三中统治阶级是如何加强与周边各族交融的?