材料一 《西京杂记》是西汉时期的历史笔记小说集,记述了当时的许多逸闻趣事。《西京杂记》第55条记载了“文帝初,多雨,积霖至百日而止”,认为,《汉书》中并没有这一记载。《汉书·佞幸传》大略记载了董贤得到汉哀帝的宠幸,汉哀帝为他建造了一幢大宅邸的事情,而在《西京杂记》中则对这幢房子进行了具体描绘:“于北阙下,重五殿,洞六门,柱壁皆画云气华,山灵水怪,或衣以绨绵,或饰以金玉。”《西京杂记》的一些记载还有与《史记》和《汉书》有不同的地方,如《史记》和《汉书》都记载赵王如意之死是使人持砒引之,而《西京杂记》记载的是吕后命人在被子中缢杀了赵王如意。

——整理自秦越《<西京杂记>的史学价值与文学价值》

材料二 《西京杂记》卷一记载:“汉高帝七年,萧相国营未央宫。因龙首山制前殿,建北阙。未央宫周回二十二里九十五步五尺。”此事亦见《史记·高祖本纪》及《汉书·高帝纪》。1961年,考古工作者勘查了西安的长乐宫未央宫等遗址,发现未央宫四周围墙的长度,周围全长8800米,合汉代二十一里。未央宫前殿基太上居全宫的正中,是利用龙首山的丘陵造成的。未央宫的南墙和西墙距长安城的城墙都很近,亦无立阙的余地。这与《西京杂记》所记基本相符。

——整理自丁宏武《考古发现对<西京杂记>史料价值的印证》

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出《西京杂记》的史学价值。

(2)综合上述材料并结合所学知识回答,如何正确处理文献记载与考古发现之间的关系。

相似题推荐

材料一 (中国)皇帝自古以来便是首席大祭司,由他来祭天,祭祀天上的神和地上的神。他可能是全国首屈一指的哲学家(贤能的智者),最有权威的预言者,皇帝的御旨几乎从来都是关于道德的指示和圣训。

伏尔泰认为,中国的法律与伦理道德融为一体,因而深入人心,成为民众自觉遵循的行为规范,从而减低了法律的严酷冷峻,增加了人情味。……除了惩治罪恶,中国法律还褒扬善行:“在别的国家,法律用以治罪,而在中国,其作用更大,用以褒奖善行。”

材料二 (孟德斯鸠)后来改变了看法,毫不犹豫地把中国归入专制主义的行列。……中国的皇帝实际上集政权和教权于一身,可以凭借其双重权力为所欲为。……因此结论只能是:“中国是一个专制国家,它的原则是恐怖。”

材料三 绝大多数欧洲学者只能通过出版物分享传教士提供的有关中国的信息,仅有少数有缘结识在华或曾经赴华的传教士,向他们索取更多有关中国的信息,与他们共同探讨有关中国的种种问题。这类直接交往除了少量面对面的交谈,主要形式是信件往来。

——以上材料均出自许明龙著《欧洲18世纪“中国热”》

注:18世纪欧洲“中国热”由兴起到衰落的百余年间,大体相当于中国清朝的康熙、雍正、乾隆三朝时期(1661-1799年)。

(1)根据材料一和材料二,判断出伏尔泰、孟德斯鸠眼中的中国社会的政体分别是什么?

(2)根据材料三,伏尔泰、孟德斯鸠等欧洲思想家对中国形象做出判断的主要信息来源有几种?哪一种更可信?为什么?

材料

中国是世界上唯一未曾中断、延续至今的古文明。以公元前221年秦始皇统一中国为节点,在此之前2000年的中国,和在此之后2000年的中国,存在本质性的不同。秦朝之前,中国只是一个文化层面的概念;然而秦朝之后,中国则是一个统一的大帝国,秦朝的建立,第一次使中国由一个抽象的地理名称转为具体的大一统帝国。周朝,“封建亲戚, 以蕃屏周”形成了“天子一-诸侯卿大夫一士”金字塔型的等级结构,强迫奴隶在公田上集体劳动。但是随着铁制生产工具的出现,很多贵族在公田之外开垦了大量的私田,以求得到更多的财富,这些田地是瞒着公室不纳税的私有物,而开辟和耕种大量私田需要大批劳动力。各个奴隶主为了获得更多劳动力,大津招徕奴隶,使得公田无人力可用。

经济制度的变革当然带来了巨大的社会变革,之前奴隶社会的制度受到冲击,即所谓的“礼脑乐坏”,同时,中国也在走向局部统一。到了战国时期,大的诸侯国只剩下了7个!这些强国才是真正意义上的“国家”而不是传统意义的部族联盟,春秋战国时期,大国天掉小国之后如不愿将该地分封给贵族,会设置为县(其实就是“悬而未决”的“悬”的简写),集财政大权于一身,直接听命于中央! 春秋战国时期,传统秩序土脂瓦解,新的社会制度亟需重建,于是社会上出现了老子、孔子、墨子等众多思想家,他们四处宣传自己的治国理想,最后商鞅被位于西部边陲的秦国重用,进行了变法,成了当时集权程度最高的国家,这使得秦国的战斗力十分强大,得以横扫六合,统一全国。秦朝建立之后,废分封,行郡县;北击匈奴,南征百越;车同轨,书同文,以法为教,以吏为师,楚书坑儒。中华大地成为政治意义上的紧密共同体。

中国第一次实现了大一统,这便是“周秦之变”,这次变革形成的基本制度,在中国延续了两千年!

——据某中学学生柯汕的读书笔记整理

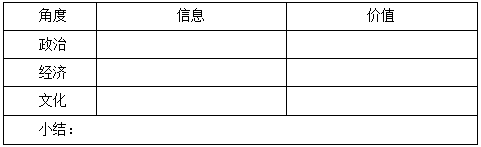

提取材料信息,说明上述材料对于研究周秦之际的历史进程有哪些史料价值。

答题格式如下:

材料一 学术界大多认为“中世纪”一词由意大利人文主义者、历史学家比昂多(1388-1463)最先使用。他在其《罗马衰亡以来的千年史》中摈弃了认为6世纪之后的历史是罗马史的继续的传统观念,认为古代史已经随着西罗马帝国的灭亡而结束,在那之后开始了一个新的历史时期。这一历史时期到比昂多自己生活的时代又已经结束了。于是,他把这一历史时期称之为“中世纪”。用“中”这个词,不仅意味着这段历史时期是处在古典文化和他自己那个时代的文化这两个文化高峰之间的低谷,而且暗含着业已开始的时代将是一个永恒时代的意思。在这里,“中世纪”一词在文化学上所包含的贬义已是清晰可见。

—摘编自田薇《关于中世纪的“误解”和“正名”》

材料二 中世纪始于5世纪,迄止于15世纪,整整横跨1000年。那是一个充满变化的时代。中世纪早期(约500-1000年)指成形时期。这段时期动荡不安,变化不断,从西罗马帝国的分崩离析,延续到较为稳定自信的西欧文明的出现。中世纪中期(约1000-1300年),人口逐渐增长,财富得以汇聚,城市得到发展,教育得到振兴,疆域也在扩张。这几个世纪里,我们也看到了宗教改革、学术进步,以及对少数民族的迫害。中世纪晚期(约1300-1500年)则见证了可怕的灾难以及社会形态的变化。在1300至1350年间,欧洲惨遭饥荒和瘟疫的肆虐;然而在1500年时,欧洲的生产技术、政治结构和经济组织的发达却使之与世界上的其他文明相比,具有绝对优势。

—摘编自【美】朱迪斯·M·本内特等著《欧洲中世纪史》

(1)根据材料一、二,概括意大利史学家比昂多和美国史学家本内特关于欧洲中世纪的两种不同观点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析上述两种观点产生差异的主要原因。