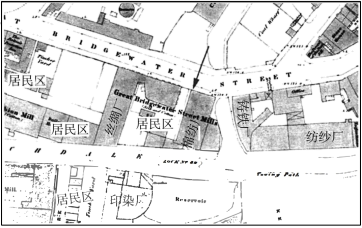

材料一 1849年曼彻斯特市布里奇沃特街区图

曼彻斯特是英国典型的工业城市,在拥有500或1000雇工的大工厂之间,都坐落着工人阶级极其简陋的住宅,成排或成堆地聚在一起。而市民的住房之间也混杂着众多小规模的布料切割场、纺锤制造厂、染坊和印花厂。

材料二 英国于1831—1832年间经历了史上最大规模的霍乱疫情,社会各界普遍意识到城市规划的重要性,1848年英国政府开始着手解决工业发展给城市带来的“城市病”问题。

1848—1875年间是城市规划的第一阶段。中央政府出于疾病防治的目的,颁布了一系列卫生法案,授权地方政府为改善城市卫生状况,对已有街道和建筑物进行改善,并为城市居民开辟适合户外社交娱乐的场所,市民的居住环境得到初步改善。

1875—1909年间是城市规划的第二阶段。从1875年《技工和劳工住房改善法案》的颁布开始,英国陆续出台了一系列住房法案,其授权地方政府清理贫民窟地区以及其他结构不当的建筑群。通过对贫民窟进行清理和重建,工业城市的市容得到明显改观。但改善方案涉及的面积一般不超过100英亩,其无法确保改善区域内的建筑与相邻区域的建筑在功能上彼此协调,城市中各功能区的合理布局问题仍未得到妥善解决。

1909—1939年间是城市规划的第三阶段。1909年颁布了《住房与城市规划诸法》,授权地方机构以“规划方案”的形式,把辖区内所有土地按功能划分不同区域,从宏观角度考虑相邻建筑在功能和结构上的协调性。随着城市空间结构的改变,工业城市近代早期存在的种种“城市病”逐渐得到医治。

——均摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1848—1940)》

(1)根据材料一、二,分析1848—1939年英国对工业城市进行规划的原因。

(2)根据材料二,概括1848—1939年英国工业城市规划的特点。

相似题推荐

【推荐1】材料一 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

(1)根据材料一,概括近代以来上海发展成国际化大都市的原因有哪些?

材料二 16世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961——1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

(2)根据材料一、二,结合所学,列举两个上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。

(3)根据材料二,以曼彻斯特为例,说明现代城市发展中应当注意什么问题?

材料一 明清时代是江南市镇的发展繁荣时期。各地市镇的大小规模不一,仅常熟一地就有大小八十个市镇。绝大多数市镇都在河道畅通的地方夹河为市,市场都在河道两边与跨河桥畔。市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,如嘉定县“居民以花布为生,男耕女织冬夏无间,昼夜兼营”。大量的布匹成为市镇交易的重要商品。而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系,如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。

——摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 从16世纪至18世纪初,英格兰地区的市镇增至700个。为了保证各农户能够进行日常的剩余农产品交换,各镇的集市日子都彼此岔开、互不重叠。在工商业发达的地方还兴起了一批工业集镇,它们一般出现在集市或港口所在地或是水流充沛、落差较大的河谷地区。它们的经济以一项或多项手工业长足的专业发展为特色,同时又对乡村工业的初级产品进行高级加工。市镇还承担起向外输出本地商品和调进原材料的职能。到工业革命前夕,这些城镇都拥有农副产品和手工业产品的专市,如粮食市场有九十六个之多,纺织原料及产品(以毛纺织为主)的专市有五十多个。

——摘编自杨杰《英国小市镇与乡村工业化的协调发展》

(1)根据材料一、二,指出明清时期江南市镇的兴起与发展和17—18世纪初英国工业集镇的异同点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析16—18世纪初英国农村市镇发展的影响。

材料一 公园产生于18世纪末的欧洲,19世纪开始在美国流行,此后相继出现森林公园、国家公园等多种类别。国内最早提及森林公园的报刊是1905年留日回国学生主持的《大陆报》。晚清出使人员已观察到西方各国城郊广设园林,并“讲求种植之法”。1919年,留美归国后即任广州大元帅府秘书的孙科撰写《都市规划论》,在其领导下,广州市自1921年成立市政厅以来,积极筹设市内公园、添植树木。自1931年起,国民政府先后三次下令全国主要城市筹建森林公园、栽植树苗。同年7月,北平市政府令社会局核查适宜之地,后协商在天坛、先农坛、日坛、地坛设森林公园。在民初市政改革期间,其中几处已先后设为公园,均向市民开放。在时人看来,国民政府在城市内外的植树造林运动,大体是“说而不行,行而不远,敷衍门面”,故常有“年年植树,无日成林”之叹。

——摘编自左承颖《“森林”进入城市:民国时期森林公园筹设研究》

材料二 新中国森林公园作为国有林场的“林副产业”而生。20世纪80年代初,中国森林公园的诞生便是国有林场对经济利益追逐的结果,这样的价值导向直接指引森林公园走上了旅游产业化的发展道路,将经济利益作为追逐的首要目标,相关建设也都以旅游产业“吃、住、行、游、购、娱”六大要素为导向,表现出明显的旅游目的地的特征。1998年,林业发展战略转型后,国家和行业主管部门开始推动森林公园建设与地方发展规划的有机融合,森林旅游博览会和森林旅游节等节庆活动的举办,推动森林公园逐渐融入老百姓的生活。2002年党的十六大后,森林公园作为“满足人们生态文化需求的一项重要社会事业”和“自然保护事业的重要组成部分”被提出并开始付诸实践。进入新时代,进一步强化了森林公园“禁止开发区域”和“自然保护地”的性质,森林公园的自然保护地属性基本确立。

——摘编自王娜《中国森林公园近40年发展的嬗变逻辑与实践启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国时期森林公园产生与发展的原因,并对其进行简要评价。(2)根据材料二,指出新中国成立后我国森林公园的嬗变路径,并综合上述材料分析近代以来影响中国森林公园建设的主要因素。