学者研究成果摘录

学者、著作 | 史学观点 |

[美]彭慕兰《大分流》 | 英国现代化的首要因素很大程度上归功于浅表煤炭资源分布的优越地理位置和新世界的发现,这两者使得英国是否集约利用土地变得不再重要,同时造就了其资源密集型、劳动力节约型产业的增长。 |

侯建新《现代化第一基石》 | 15、16世纪,先富起来的农民形成了一个大农阶层,他们将积累的利润投资土地,发展雇佣关系,广泛使用马拉播种机、脱粒机、饲料切割机、长柄镰等工具,开拓再生产空间,提高土地价值,进一步推动土地市场机制的形成。大农群体逐步成为郡陪审团成员和治安法官等乡村头面人物。该时期社会发生了“饮食革命”(饮食结构中猪肉、牛奶等蛋白质类食物显著增加),乡村啤酒馆等消费场所也非常普遍。农村、农业和农民整体发生的革命性变化是英国现代化第一推动力。 |

(1)据材料,指出两位学者研究的共同课题及他们认识的不同。如果让你在他们的基础上进行深入研究,可以补充哪些方面的材料。

(2)据材料,分析中国学者学术研究的价值。

相似题推荐

大盂鼎是西周早期的青铜重器,其命运多舛的过程,也是中华文明绵延千年的写照。小王同学在观看央视节目《国宝档案》后,对国宝大盂鼎产生了浓厚的兴趣,整理了其几经磨难的历史年表

| 时间 | 事件 |

| 周康王:十二年(约公元前1000年左右) | 盂因战功而受到周康王的赏赐,盂颂扬王的美德,制作了宝鼎。 |

| 1849 年 | 出土于陕西鄙县礼村,随后便被贩卖至文物市场。后辗转流徙至酷爱文玩的左宗棠手中。 |

| 1859 年 | 左宗棠遭朝廷议罪,幸得时任侍读学士的潘祖荫援手才获脱免,左遂以鼎相赠,自此,大盂鼎一直为潘氏所珍藏。 |

| 1937 年 | 抗战时期,潘氏后人将大鼎入土保全。 |

| 1952 年 | 潘祖荫的孙媳潘达于将大盂鼎捐赠给国家,纳入上海博物馆馆藏。 |

| 1959 年 | 大盂鼎入藏北京中国历史博物馆(现中国国家博物馆) |

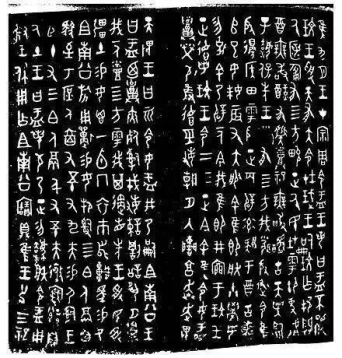

小王同学之后参观中国国家博物馆,得以一睹宝鼎真身,其铭文(部分)译文如下

“现在我要效法文王的政令和德行,犹如文王一样任命两三个执政大臣来任命你,你要恭敬地协调纲纪,勤勉地早晚入谏,进行祭祀,奔走于王事,敬畏匕天的威严。”王说:“盂,你要辅助我主管军队,勤勉而及时地处理赏罚狱讼案件,从早到晚都应辅佐我治理四方,协助我遵行先王的制度治民治疆土。……王说:“盂,你要恭谨地对待你的职事,不得违抗我的命令。”

(1)推测大盂鼎出土于陕西的原因是什么;之后经历了哪些磨难?

(2)从史料价值的视角,如何看待大盂鼎及其铭文的意义?

(3)文化遗产是全人类的共同财富,我们可以通过哪些途径加以保护和传承?

(4)结合上述材料和所学,你怎样看待国宝“大盂鼎”的价值?制度与治理

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光储帝批准和约), 无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公年上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《星事行》《上渝档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》 《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日)即康有为所称不收其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康行为组织的十八行省公车职名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

如何看待材料一、二论点所依据的不同类型的史料价值。

材料一 行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。……乡邑大治。

太史公曰:商君,其天资刻薄人也……刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名於秦,有以也夫!

——《史记·商君列传》

材料二 (商鞅)为相十年,秦人多怨。

臣光曰:夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。……昔齐桓公不背曹沫之盟,晋文公不贪伐原之利,魏文侯不弃虞人之期,秦孝公不废徙木之赏。此四君者,道非粹白,而商君……处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉!

——《资治通鉴》

根据材料一、二,概括两者对商鞅及变法的看法并结合所学分析可能的原因。

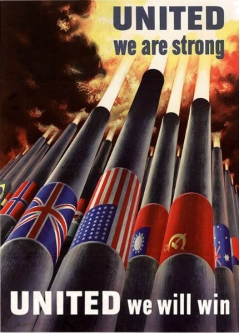

(1)根据图片信息和所学知识,写出该历史事件的名称,并说明判断的理由。

(2)简述图片的史料价值。

材料一 鸦片战争爆发后,《中国丛报》即刊载了五口通商口岸的史地知识。1850年,传教士郭实猎向英国皇家学会呈递关于西藏史地和自然资源的报告。《天津条约》以后,西方传教士和领事官员便发文介绍了北京、苏州、杭州、汉口等地的史地资料。1875年,罗约翰撰文将中国东北地区的重大史事按编年进行勾勒。除此以外,来华西人还着眼于中国的生活、习俗、文学、艺术、科技,在内容建构上,逐渐呈现出综合的书写倾向。随着中外时局的变动,来华西人的中国历史书写改变了“中华文明西源说”,把中国视为了一个独立的文明单位。

——摘编自崔华杰《从历史理解中国:近代来华西人的中国历史书写及其路径演进》

材料二 道咸以来,海禁大开,部分文人士大夫将传教士介绍到中国的世界史地知识梳理成系统,撰《海国图志》、《瀛寰志略》等著作,介绍西方政治、地理、科技,徐图寻求“制夷”之法。同光年间,“史学经世”的观念流行,读者群体也不断扩大。1874年王韬创办《循环日报》,并发文评介西方政治、经济、历史、文化、交通,鼓吹变法自强。1876年,郭嵩焘将出洋考察日记汇编为《使西纪程》,对西方的政教、工业、海防、外交做了相对客观的记载。甲午战败后,世界历史书写和评价的著作剧增,最具代表性的是王先谦所著的《日本源流考》《外国通鉴》《五洲地理志略》,不仅将“中国”纳入“世界”进行书写,还为后人了解各国的政局、物产、民俗等提供了重要史料。

——摘编自邢科《晚清至民国时期中国“世界史”书写的视角转换》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述近代以来西方书写中国历史的背景和演进特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国人书写“世界史”的特点及书写活动的意义。

(3)综合上述材料,归纳影响历史书写的主要因素。

材料 江西南昌海昏侯墓是西汉第一代海昏侯刘贺之墓。迄今已出土1万余件(套)文物,形象再现了西汉时期高等级贵族的奢华生活。

江西南昌海昏侯墓出土重要文物列表:

1 | 木牍约200版,竹简约5000枚。包括《悼亡赋》《论语》《易经》《礼记》《孝经》《医书》《五色食胜》等。其中不少为失传的古代典籍。 |

2 | 孔子徒人图漆衣镜摆放在刘贺床榻前,是集屏风、衣镜为一体的“屏镜”,上有迄今为止所发现的最早孔子像。 |

3 | 粮库内发现有水稻、粟、甜瓜、梅等多种可食用植物遗存。 |

4 | 大量黄金货币和金银饰的车马器,仅金器就有478件,重量约115公斤;种类包括金饼、马蹄金、麟趾金、金版等,以及以金银技法(鎏金银、错金银、包金银等)加工的车马器等。 |

5 | 具有典型北方和西北风格的银质车马器“大角羊银当卢”,是内地出土最早的“带有回首式走兽纹的马具”。 |

6 | 作为编钟架构件的鎏金青铜钩取骆驼,是长江流域较早出现的骆驼形象的文物。 |

——摘编自王子今《海昏侯墓园考古与西汉史的新知》

(1)根据材料并结合所学知识,说明海昏侯墓出土文物反映的西汉中晚期的社会状况。

(2)根据材料并结合所学知识,简析海昏侯墓的发现对历史研究的意义。