材料一 家庭承包制确立经历了两次政策突破。第一次发生在1978年12月至1980年9月,即从中央明确规定“不许包产到户,不许分田单干”,到允许特别贫困地区可以包产到户,但是,依然将包产到户归为“资本主义”,在政治上理论上给予根本否定。第二次发生在1980年9月至1982年1月,即明确规定包产到户(包干到户)不再限制在特定贫困地方,而可以由农民自主选择,在政治理论上也认定为属于社会主义,进而提升为“农民的伟大创造”。

——摘编自:赵树凯《农村改革第一次政策突破》

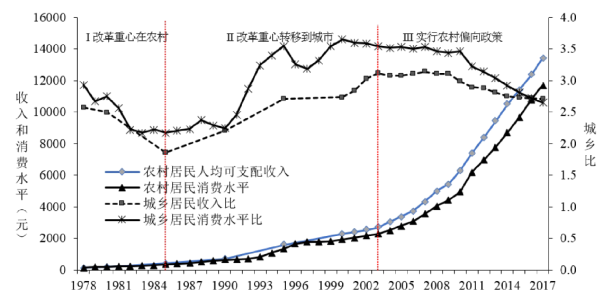

材料二

——摘编自:魏后凯、刘长全《中国农村改革的基本脉络、经验与展望》

(1)据材料一说明改革开放初期农村经济体制改革经历的政策转变,结合所学知识分析转变的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,概括促进农村经济体制改革的措施及对农民的影响。

相似题推荐

材料一 晚明商品经济高度发达,带动了江南经济全面发展,促使晚明的江南欣欣向荣、百业昌盛。农业方面,曾经以种植农作物为主的农业,开始大规模种植经济作物,例如桑、棉、茶等种植面积迅速扩大;种植业以物种不同划分为不同的生产区域,例如蚕桑区、棉作区、稻作区等等,并形成了许多专业市镇,例如棉布业市镇、渔业市镇、粮食业市镇等等;江南还出现了完整的农业社会分工,发达的加工业必然带动了江南商业、运输业等其他行业的发展,并促进了农业呈现出商品化的端倪。

——摘编自李工:《晚明现象:一道商品经济的曙光》

材料二 随着工业革命和圈地运动的开展,19世纪的英国最终确立了资本主义大农业体制。这一时期,蒸汽犁和以蒸汽为动力的排水管的应用,氮肥、硝酸盐、过磷酸盐等化学肥料的试验共同推动了英国农业体制的变革。随着土地耕作制度的变革,马铃薯、芜菁和苜蓿继续得到推广,1793年一1815年开垦荒地运动业达到高潮,耕地面积扩大了464119英亩。此时的英国,农业科学知识大规模普及,著名的《农业年鉴》等农业著作,以皇家农学会和各种农业协会为平台,逐渐向全社会扩展,到了19世纪初期,资本主义生产模式在英国农业生产中基本确立,农业的迅速发展也为资本主义经济的腾飞奠定了基础。

——摘编自刘金静:《英法农业近代化比较研究》

材料三 1978年底开始,对农业最初的改革思路可以归结为放权让利,在扩大农民生产自主权的同时,给予农民极大地政策偏向。首先,1979至1982年4年间,农副产品收购牌价共提高24.5%,其中1979年一次提高21.1%.其次,1979年全国征购粮食基数减少到700亿斤,减少了55亿斤,规定水稻地区口粮不足400斤,杂粮地区口粮不足300斤的一律免购。再次,政府还大力减免税收和降低农业生产资料销售价格,并对粮食、棉花、食糖等实行奖售,规定农民在完成国家任务后,一些农产品可以自由上市交易。

——摘编自肖冬连:《探路之役——1978至1992年的中国经济改革》

(1)根据材料一,分析晚明江南农业发展的新特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪初期,英国资本主义大农业体制确立的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明改革开放初期农业“放权让利”的意义。

材料一 到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深 远的变化。在中国最贫困的省份,特别是在安徽,中国领导者开始了叫 “生产责任制”的某些尝试......责任进一步下放到家庭中......到1983年 底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。在私人和集 体之间划分收入已没有什么意义,因为几乎全部农业生产都是以家庭为 基础的。

——摘编自[美]—.麦克法夸尔、费正清编《剑桥中华人民共和国史》

材料二 在实行了家庭联产承包责任后,村民更加关心的是个人自家的田地,而对于修建一些公共水渠和抗旱水坝等水利设施积极性不高,由 于这些基础设施的缺乏,结果又加剧了自然灾害的严重性。另外由于土 地分散经营,各自为政,在对于水源的利用和病虫害的防治方面也存在 一些弊端。 家庭联产承包责任制分散了土地的经营权,使得中国的农业效率非 常低下。在国外一个人就能做好的事情,就能种的田地,到了中国却需 要几个人,甚至几十个人来完成,而且这种经营方式还增加了粮食的成 本,使得中国农产品在与国外竞争中处于劣势。

——摘编自吴剑平、马怀家《论家庭联产承包责任制的利弊及土地 规模化经营的趋势》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,评价家庭联产承包责任制。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对农村土地开发利用的认 识。

材料一 史学家刘知几(661-721年)撰写了《史通》,他第一次系统考察了中国史学的产生、发展历程。对于司马迁,他高度评价了其立言不朽、纪传体的开创以及广博的史料功夫,同时,也对其《史记》进行了广泛批评。指出纪传体“编次同类,不求年月,后生而擢居首帙”。并进一步批评“《史记》疆域辽阔,年月遐长,而分以纪传,散以书表。每论家国一政,而胡、越相悬;君臣一时,而参商是隔。”他反对司马迁将陈涉列入世家,理由是:“案世家之为义也,岂不以开国承家,世代相续?至如陈涉起自盗贼,称王六月而死,子孙不嗣,社稷靡闻,无世可传,无家可宅,而以世家为称,岂当然乎?”司马迁的评论有许多天命思想,刘知几提出:“夫论成败者,固当以人事为主,必推命而言,则其理悖矣。”

——摘编自徐兴海《刘知几对〈史记〉的批评》

材料二 (民国)史学的面目,是颇为新颖的。它所以比前期进步,是由于好几个助力:第一是西洋的科学的治史方法的输入,尤其是考古学上的贡献,新的考据论文,史料的整理,也比从前要有系统得多。第二是西洋的新史观的输入。过去人认为历史是退步的,愈古的愈好,愈到后世愈不行;到了新史观输入以后,人们才知道历史是进化的。后世的文明远过于古代。还有自从所谓“唯物史观”输入以后,更使过去政治中心的历史变成经济社会中心的历史。还有新史料的发现、欧美日本汉学研究的进步、新文学运动的兴起也都是重要助力。

——摘编自顾颉刚《当代中国史学》(1945年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括刘知几的历史时间观,并归纳刘知几研究历史的基本态度。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐释民国建立以来经济社会史研究得以发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,列举历史学习应该坚持的基本原则。