材料一 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料二 自强运动的领袖们并不是事前预料到各种需要而定一个建设计划。他们起初只知道国防近代化的必要。但是他们在这条路上前进一步以后,就发现必须再进一步;再进一步以后,又必须更进一步。其实必须走到尽头,然后能生效。近代化的国防不但需要近代化的交通、教育、经济,并且需要近代化的政治和国民。半新半旧是不中用的……曾国藩诸人虽向近代化方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族。

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)据材料一判断“是役”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。(2)根据材料二,结合所学,简述你对“曾国藩诸人虽向近代化方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族”的理解。

相似题推荐

材料一 实现中华民族的伟大复兴是全体中华儿女的共同愿望。西域各国和唐朝来往,必经长安;东亚、南亚各国经陆路与西域交往,也必经长安;它是首都,各国使节频繁来此进行政治活动,向这里传播域外文化,又从这里带回唐朝文化;它作为文化中心,四方儒士云会于此,又有左右两教坊,善歌工舞,域外传来新声佳曲,经教坊上演,传遍京城,影响全国。

——樊树志《国史概要》

(1)依据材料和所学,指出唐朝长安城的地位。

材料二 洋务运动期间文化教育大事记

| 时间 | 事件 |

| 咸丰十一年(1861年) | 恭亲王和文祥设立同文馆于北京,是为中国新学的开始 |

| 同治二年(1863年) | 李鸿章设外国语文学校于上海 |

| 同治四年 | 曾国藩、李鸿章设江南机器制造局于上海,附设译书局 |

| 同治五年 | 左宗棠设造船厂于福州,附设船政学校 |

| 同治十一年 | 李鸿章挑选学生赴美国留学 |

| 光绪二年(1876年) | 李鸿章派军官赴德国学陆军,船政学生赴英、法学习造船和驾船 |

| 光绪十一年 | 李鸿章设天津武备学堂 |

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(2)依据材料,概括洋务运动期间文化教育的特点。结合所学,分析其影响。

材料三 中国共产党是中国无产阶级政党。他的目的是要组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义的社会。

中国共产党为工人和贫农的利益计,引导工人们帮助民主主义的革命运动,使工人和贫农与小资产阶级建立民主主义的联合战线。中国共产党为工人和贫农的利益在这个联合战线里奋斗的目标是:

(一)消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;

(二)推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;

(三)统一中国本部(东三省在内)为真正民主共和国。

——摘自《中国共产党第二次全国代表大会宣言》(1922年7月)

(3)依据材料,概括《中国共产党第二次全国代表大会宣言》的主要内容。结合所学,分析该宣言发表的背景。

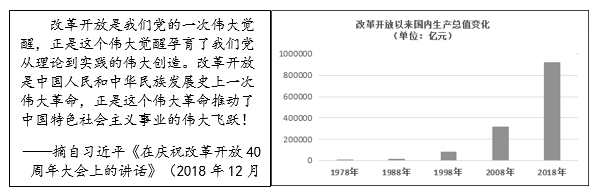

材料四

(4)结合材料和所学,从中华民族伟大复兴的角度谈谈对改革开放意义的认识。

材料一诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料二洋务运动的失败是必然的。它的指导思想是“师夷制夷”和“中体西用”。“师夷制夷”学习西方的长技用以抵制西方的侵略。采“西学”是为了维护“中学”,两者是相辅相成的。洋务运动的领导力量——洋务派本身仍然是封建地主阶级,并不代表先进生产力,其内部十分复杂,难以形成总揽全局、协调各方、攻坚克难的领导核心。洋务运动选择的“师夷制夷”的道路,在中国半殖民地半封建社会的条件下解决不了主要矛盾,不可能从根本上解决中国贫穷落后的问题。清朝统治者在“御内”和“制夷”上首先选择了“御内”“制人民”。洋务派大力“求富”,是为清政府开财源、筹军饷而不是解决广大人民的贫困问题,洋务运动是不可能得到广泛人民群众支持的。洋务运动从发生到结束的40年间,列强侵略不断加剧,在这样的国际环境下,中国丧失了独立自主,清政府风雨飘摇,洋务运动追求的富强根本不可能实现

——摘自刘俐宏《洋务运动对实现中华民族伟大复兴的历史启示》

材料三1840年鸦片战争以后,西方列强在中华大地上恣意妄为,封建统治者孱弱无能,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中国人民和中华民族遭受了前所未有的劫难。英雄的中国人民始终没有屈服,在救亡图存的道路上一次次抗争、一次次求索,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。

——习近平:《在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话》

(1)依据材料一并结合所学,分别指出秦始皇和汉武帝将思想“归于统一”的主要举措。(2)根据材料二,概括洋务运动失败的原因。

(3)根据材料三,列举1840—1900年间的重大史实(除洋务运动外),实证中国各阶级“在救亡图存的道路上一次次抗争、一次次求索,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。”

材料一 湘军在营以上精心建置了分统、统领和大帅,分别由曾国藩信任的助手任职,他们多数是取得低级文官功名的人。曾国藩强调军队质量甚于数量。湘军对兵员的征募、训练和纪律以及按照儒教治军等的高度重视,使它独具特色。一个普通湘军士兵的薪饷为绿营军最高级别士兵的两倍左右;基于减少贪污和维持斗志的考量,湘军对高级官员更加不吝惜恩赏。曾国藩的私人幕僚和将官班底成为输送行政干才的温床;其中涌现出许多一流的地方官员,他们在19世纪60年代后的一段时间里控制着清政府的军政大权。

——摘编自[美]费正清《剑桥中国晚清史》

材料二 在清代早期和中期,政府高度集权化,朝廷决定着各省的政策;而在太平天国运动之后,中央政府发现有必要与外省大员磋商国是,听取他们的意见。北京的衙门时常征求地方官员的意见,以争取他们支持自己的立场;势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府而自行其是,比如在1898年“百日维新”之后,两江总督刘坤一便激烈地反对皇太后“废黜”皇帝;在1900年的义和团事件期间,东南诸省当局拒绝服从慈禧支持义和团的命令,而单独与外国列强缔结了协议,以求“互保”。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)结合材料一和所学知识,概括曾国藩缔造的湘军的特点及对清朝统治的影响。

(2)结合材料一、二和所学知识,说明晚清政府统治危机的表现。

材料 1895年沦为日本的殖民地后,台湾人民“义不臣倭”,前仆后继进行了不屈不挠的反割台斗争。在日本占领台湾的半个世纪里,台湾人民争取回归祖国的斗争,一直没有停止过。抗日战争全面爆发后,台湾人民看到了希望。他们在台湾岛内采取各种形式进行艰难而又英勇的抗日活动,争取台湾早日光复。祖国大陆对其抗战活动进行了间接支援。台湾人民除了在岛内进行抵抗活动,还有许多台湾同胞直接前往祖国大陆。主要集中于东南沿海,与日寇浴血奋战。他们参战的主要形式是建立抗日团体,其中台湾义勇队和台湾革命同盟会影响较大。1945年8月,日本在第二次世界大战中战败,8月15日宣布无条件投降,10月25日,台湾光复,从此摆脱日本的殖民统治,重新回到祖国的怀抱。

(1)根据材料结合所学知识,概括台湾人民抗日有何特点?

(2)根据材料结合所学知识,分析台湾人民抗日与台湾光复有何意义?

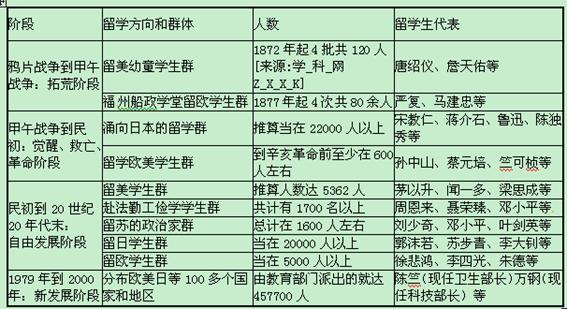

中国近现代以来留学生情况统计简表

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

(1)表格作者把鸦片战争到甲午战争时期称为留学的拓荒阶段,试推测他的依据。

(2)根据表格,指出民国初年留学方向有什么新动向?出现这种新的动向的原因以及对中国历史发展的主要作用是什么?

(3)根据材料与所学知识,你如何看待中国自鸦片战争以来留学情况。

材料一 甲午战争的失败,深深刺痛了中国人因循守旧和麻木的神经,并在事实上直接促成了鸦片战争以来中国民族认识的突变。甲午战争不仅促成了中国人民族意识的普遍觉醒,更重要的是让当时中国的政治精英意识到了建设现代民族国家的极端重要性。

——摘编自孙军《试论甲午战争与近代中国民族意识的觉醒》

材料二 五四爱国运动是主动地抗争,是为国家地位和民族尊严而战,体现出近代国家和民族意识的真正觉醒,并使中国人民开始清醒地认识到了帝国主义的本质,进一步看清了封建统治阶级成为帝国主义附庸的面目,开始认识到必须推翻他们的统治。

——齐卫平《理解五四运动历史意义的四个向度 》

材料三 作为一个民族国家, 中国是由于日本的大举入侵和举国抗战体质的形成,才在当时条件下最大限度地实现了统一,国人的民族意识也因此得以极大提升。抗日战争使近百年饱受分裂之苦的中国重新统一起来了,它自然也就促进了国民对国家和民族发展的关心和参与,从而成为中华民族复兴的重要枢纽。

——摘编自齐卫平(100 年后,我们为什么还要纪念“五四"?》

(1)据材料一,概括甲午战争后近代中国民族意识的新发展。结合所学知识,指出甲午战后中国政治精英“建设现代民族国家”的实践。

(2)据材料二,概括五四运动体现了中国人民的“整体性觉醒”的表现。

(3)据材料三,说明抗日战争为什么“成为中华民族复兴的重要枢纽”?