材料一:中国早期民族工业

| 地点 | 创办人 | 企业名称 |

| 上海 | 方举赞 | 发昌机器厂 |

| 南海 | 陈启沅 | 继昌隆缫丝厂 |

| 天津 | 朱其昂 | 贻来牟机器磨坊 |

(1)材料一中民族工业与明代“机房”相比,最大的不同点是什么?其分布地域有何特点?

材料二:1892年,著名的爱国侨领张弼士先生为了实现“实业兴邦”的梦想,先后投资300万两白银在烟台创办了“张裕酿酒公司”。1912年孙中山参观张裕葡萄酒集团,为其题词“品重体泉”。1915年在巴拿马太平洋万国葡萄酒大会上4种葡萄酒获金奖。

(2)1912-1918年张裕葡萄酒集团迅速发展是民族资本主义的一个缩影,根据材料二并结合所学知识,分析民族资本主义在民国初期获得发展的主要条件有哪些?

(3)民国初期和新中国初期我国工业化发展各侧重于什么领域?这两个时期工业化发展后来又遭遇挫折,主要原因各是什么?

相似题推荐

材料一 早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。

——据《白银资本》等

材料二 16世纪,美洲的一种辛辣调味品传入欧洲,为欧洲饮食带来新的味道,颇受欢迎,被称为“西班牙胡椒”。到17世纪,欧洲人能够在餐桌上品尝到来自海外的美味,主要是荷兰人的功劳。

——据《欧洲文化史》等

材料三 (清末)旧工业之衰落日甚一日。今试任入一人家,观其日常所服用者,无论为必要品为奢:侈品,其来自他国者恒十有八九。

——《饮冰室合集》

材料四 1893年,有位官员上奏朝廷说:“近来体察沿海各口商务情形,洋纱一项进口日多,较洋布行销尤广。江、皖、川、楚等省,或有难销洋布之区,更无不用洋纱之地。”

材料五 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(1)根据材料一指出13、14世纪世界贸易商品的主要流向,分析造成这种状况的原因。

(2)材料二描述的现象出现的历史背景是什么?

(3)材料三中的“旧工业”指什么?在此时的世界贸易中,中国居何种地位? 根据材料四结合所学思考中国工业与世界经济是怎样一种关系?

(4)材料五中莎拉发现的现象在上世纪五六十年代时无法想象的,为什么?

结合所学知识,回答下列问题:

(1)《南京条约》开启了近代中国对外开放的大门,此举对中国经济近代化有何促进作用?概括指出南京国民政府前十年我国民族资本主义企业的发展状况。

(2)“建国初期的一边倒型”对中国的经济体制产生了怎样的影响?这一时期在经济建设上取得的成就有何影响?

“近三十年来的扩大开放”中国踩着历史节奏走出了三大步,每一步都没有落空。在20世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;20世纪90年代初,经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革、扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国全面融入经济全球化潮流。

(3)请问80年代初对外开放的窗口是什么?90年代深化改革、扩大开放的表现各是什么?

材料 20世纪60、70年代,我国史学界对洋务运动评价的主流观点是:地主阶级的“自救”运动;主要目的是为了镇压中国人民的反抗斗争,加强与外国侵略者勾结,以维护清朝封建统治;带有崇洋媚外的特点,具有官僚资本的性质,本质属于封建官办工业的继续和发展,加深了中国的半殖民地半封建化。改革开放后,我国史学界对洋务运动评价的主流观点是:地主阶级“师夷长技”的改革运动;主要目的是为了“自强”、“求富”,以维护封建统治;一定程度上推动了先进的中国人“开眼看世界”;客观上抵制了西方的经济侵略,促进了民族资本主义工业的发展,标志着中国近代工业化的起步。

(4)结合材料和所学知识,比较改革开放前后我国史学界对洋务运动评价的不同之处,并简要说明产生不同评价的原因。

材料一 在昔日广州商馆时期,一般贸易品的走私是没有的。后来,许多特权由条约获得,世界上的注意力转向中国。与此同时发生的就是鸦片走私,于是就不可避免地就导致了一般的走私。俟后太平天国的叛变产生了混乱,在这混乱之中,广州完全被“叛军”包围,上海也从帝国官员的手里被夺去。外国在广州和上海的周围维持着中立……上海实际上已经变成一个自由港,从1854年5月起,中国政府从它的对外贸易方面就没有收到关税。

——(美)马士《中华帝国对外关系史》

材料二 普遍走私的那种“自由的”制度必须觅得另一种制度来代替;所宣布过的那种中立化的严格执行必须放弃。作为让步,阿礼国建议用外国人监督的方法去实现,人员由领事推荐,但是为中国服务,由中国付给薪金,并且在中国长官的节制下工作。……新的税务机构在1854年7月12日成立……新章程的实施受到了领事们的欢迎,因为他们的目的是要终止那时存在的无政府状态;它也受到商人大众的欢迎,因为它结束了只对他们当中诚信较差的那些人有特殊利益的那种情况;再者,它使这个口岸的税务长官,能够获得除此之外并无别法取得的一项国税。

——(美)马士《中华帝国对外关系史》

(1)根据材料一结合所学知识,分析上海成为“自由港”的原因和产生的不良影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析上海税务司产生的影响。

材料一 下图

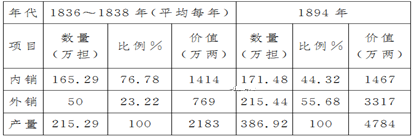

材料二 中国茶叶产销量及产销值统计(1836~1838年、1894年)

材料二 中国茶叶产销量及产销值统计(1836~1838年、1894年)

材料三 19世纪90年代,天津武举李福明在北京开办一家机器面粉厂,使用外国进口蒸汽机磨,每天能磨面粉200石。京城官府见机器面粉厂生意兴隆,就存心勒索。

——《中国近代现代史资料选编》

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代农业经济的特点。

(2)据材料二归纳概括中国农业结构发生了什么变化?引起变化的原因是什么?这些变化说明了什么?

(3)材料三反映的是中国近代哪一经济成分?并结合所学知识说明其产生的背景。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。

工业化道路的选择直接关系一个国家能否顺利地实现工业化。阅读下列材料:

材料一十九世纪七十年代前后,中国开始有一部分官僚、地主和商人在通商口岸创办了一些近代商办企业,但在中国甲午战争以前,商办企业始终没有得到清政府正式承认而处于“不合法”的地位,直到1898年清政府才颁布《振兴工艺给奖章程》,表示要“提挈工商”。

材料二从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

材料三高技术产业增长较快。规模以上工业中,高技术产业增加值比上年增长20.6%。光通信设备、程控交换机、移动电话机和微型电子计算机等信息通信产品产量分别增长25.9%至1.2倍。

——国家统计局《2003年国民经济和社会发展统计公报》

请回答:

(1)结合所学知识,分析材料一中近代商办企业产生的原因有哪些?甲午战争以后,这些商办企业为什么会得到清政府承认?

(2)据材料二并结合所学知识指出,中国共产党采取的“集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”是什么?简要分析产生这一战略的国际因素。

(3)根据材料三,简要指出我国当今工业化建设的新特点。结合所学知识说明出现这一特点的主要原因。

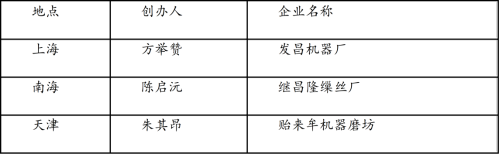

材料一 中国早期民族企业

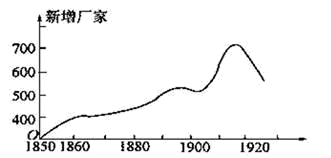

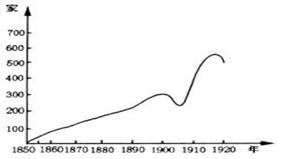

材料二 中国民族资本主义企业变化

(1)材料一中的民族工业与明代“机房”相比,最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?

(2)材料二反映了民族工业发展的什么特点?材料二中的第二个发展高峰出现的原因是什么?

材料一 机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本……抑臣尤有所陈者,洋机器于耕织、刷印、陶埴诸器,皆能制造,有裨民生日用,原不专为军火而设,妙在借水火之力,以省人物之劳费……臣料数十年后,中国富农大贾,必有仿造洋机器制作以自求利益者,官法无从为之区处。

——李鸿章《置办外国铁厂机器折》(1865年)

材料二 (1893年有人写信给张之洞说)方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛以北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。

——《汉冶萍公司》

材料三 19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表

| 年份 | 新办民族工业总数/家 | 新增民族工业资金总额/万元 | 平均每年设厂数/家 | 平均每年新增资本/万元 |

| 1869—1894 | 50多 | 500多 | 1.42 | 1.41 |

| 1895—1900 | 100 | 4500 | 16.7 | 750 |

| 1901—1911 | 300 | 5600 | 31 | 510 |

| 1912—1919 | 600 | 13000 | 75 | 1625 |

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出中国近代化开始的标志。归纳材料一中李鸿章对于机器制造的认识。结合所学知识,说明产生这一认识的主要原因。

(2)材料二反映了19世纪末中国近代工业发展中存在哪些问题?并列举19世纪后期中国人创办的不同性质的近代企业各一个

(3)材料三中民族资本主义工业在哪一时段初步发展?指出影响该时段发展的因素有哪些?

(4)综合上述材料,概括影响中国工业近代化的主要因素。

材料一 中国早期民族资本主义企业

| 地点 | 创办人 | 企业名称 |

| 上海 | 方举赞 | 发昌机器厂 |

| 南海 | 陈启源 | 继昌隆缫丝厂 |

| 天津 | 朱其昂 | 贻来牟机器磨坊 |

材料二 中国民族资本主义企业变化曲线图

材料三 华商在上海创办了六家丝厂,资本总额120万元,而同一时期,法国商人在上海开办的宝昌丝厂一家就有资本110万元,接近上海六家华商丝厂资本的总和。

发昌机器厂制造小火轮船时虽然“俱用华人”,但是自身的技术力量还很薄弱,“发动机系英国制造”。到80年代,受外商企业的排挤,发昌机器厂日趋衰落。后来,它被英商在上海开办的耶松船厂吞并。

——《中国近代现代史资料选编》

(1)根据材料一,指出民族资本主义企业其分布具有什么特点?根据材料二和所学知识,指出民族资本主义发展出现的最高峰的原因是什么?

(2)根据材料三,概括民族资本主义企业具有哪些特点?导致其发展困难的社会根源是什么?

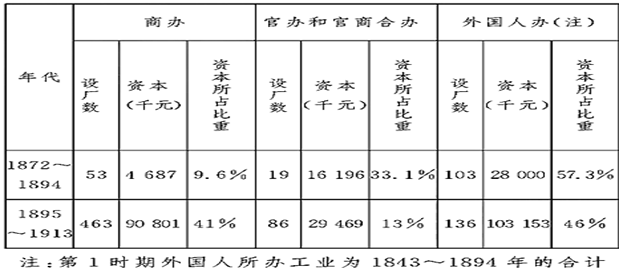

材料一 1872~1894年、1895~1913年两个时期中国境内近代工业统计资料

材料二 中国近代进出口贸易指数变化表

(1)材料一中三种不同性质的企业是怎样形成的?从第一时期三种资本所占的比重看说明了什么?

(2)从材料一看,第二时期中国境内工业与第一时期相比较,最明显的变化是什么?为什么会出现这种变化?

(3)材料二反映了中国近代进出口贸易呈现出怎样的趋势?形成这种趋势的根本原因是什么?

材料一 当时清政府财政因巨大的赔款陷入严重的困境,兼以官办工业毫无成效,无一不是亏蚀累。它不得不在1895年命令各省督抚对所办局厂“迩应从速变计,招商承办”儒以线和国内阶级斗争。不久,它又命令各省设立商务局,主持设厂;发章程,奖励民营,从立法上奖励私人投资设厂。

——张国辉《洋务运动与中国近代企业》

材料二 怎样搞工业化是民国南京政府主要思考的问题,工业化的重点一开始就被确定在重工业上。…至于具体操作,最突出的是政府于30年代新纽建了资源委员会,从资源委员会1936年和1937年的实际建设活动来看,主要集中在与军事工业密切相关的钢铁、冶金、燃料、电力、机械、电器、化学等基本工业领域,其活动地区是以江西、湖南、溯北为中心并及四川、云南、陕西、甘肃等省。

——陈勇勤《中国经济史》

材料三 率先由德国政府提出的工业4.0时代,是继工业1.0机器代替人工时代、工业2.0的流水线时代、到工业3.0高度自动化时代,又一个新纪元的开始。数据化、智慧化、网络化成为工业4.0的关键词。2014年11月4日,中国首套工业4.0流水线亮相第十六届中国国际工业博览会。这标志“中国制造”将逐渐向“中国智造”升级。

(1)根据材料一,概括清政府对官办和民营工业分别制定了怎样的政策?结合所学知识,分析制定这些政策主要目的是什么?

(2)材料二中,国民政府的工业化政策有哪些特点?并分析其影响。

(3)结合所学知识,分析推动我国工业4.0时代的有利国内外经济条件。

材料一下表为中国民族资本主义工业发展状况表(1895~1899年)

| 行业 | 1895年 | 1899年 | 发展速度(1895=100) | |

| 棉纺织业 | 纱厂纱锭数(枚) | 14653 | 69564 | 474.7 |

| 机制面粉业 | 产量(万包) | 2047 | 6766 | 330.5 |

| 缫丝业 | 出口量(担) | 3039 | 4175 | 137.4 |

| 沿海地区丝车数(台) | 38569 | 45278 | 117.4 | |

| 内地丝车数(台) | 7943 | 29270 | 368.5 | |

| 卷烟业 | 资本额(万元) | 85 | 154 | 181.2 |

| 火柴业 | 资本额(万元) | 126 | 241 | 191.3 |

| 水泥业 | 产量(吨) | 68 | 190 | 279.4 |

| 机械采煤业 | 产量(吨) | 89 | 145 | 162.3 |

——许涤新《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

材料二在19世纪60年代到90年代之间,中国先后出现过300多家新式的工业企业,这些企业的主人或主要投资者,其身份多为官僚、地主、商人、买办,这批人大体上就是我们所说的民族资产阶级。资产阶级在其短短的一生中,还为中国留下了一点积极的东西。他们为社会的新陈代谢提供了物质基础,使最初的改革和后来的革命有所依托。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪末中国民族资本主义工业发展的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)结合19世纪末20世纪初的相关史实,论证民族资产阶级“为中国留下了一点积极的东西”这一观点的合理性。