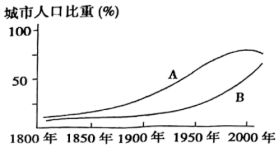

材料一 下图是发达国家和发展中国家城市人口比较变化曲线图(A代表发达国家,B代表发展中国家)

材料二 漫画“城市病”

(2)根据材料二中的漫画并结合所学知识,指出“城市病”的原因是什么?这反映了当今城市化进程中存在哪些问题?

(3)根据所学知识,谈谈我们应该如何应对城市化发展带来的社会问题?

相似题推荐

材料一 公元1292年,上海建城.明清以后,逐渐成为东南沿海的交通枢纽和商业重镇。1843年,根据《五口通商章程》的规定,正式开埠。为适应贸易和航运的需要,外国企业先后在此开办了船舶修造厂、印刷厂、食品厂等.1865年,李鸿章在上海创办了大型的军事工厂——江南制造总局,前期全部生产军火,后兼造大型轮船.由于商业资本的积累以及各地大量资金的汇聚,民族资本主义企业在此大量诞生,它们以轻工业和机器制造业为主。1876年,英国商人在上海组建了吴淞铁路公司,欲兴造中国第一条铁路——淞沪铁路.因未经中国政府允许,最终全部拆除.甲午战后,西方资本涌入上海,广泛投资于原料加工工业,于是缫丝、造纸、轧棉、榨油、皮革、肥皂、火柴等工厂相继出现。19世纪中后期,上海最终腾升为中国第一大城市。然而,自开埠以来,上海政区长期割裂,行政各自为政,城市规划混乱,被认为是“一个高度繁荣的国际大都市,但却又是一个畴形的大都市”。

——摘编自钱文亮《论近代上海城市转型的历史与文化》等

材料二 横滨曾是江户的交通要道。1853年,美国佩里来航,叩开日本国门。出于政治考虑,幕府将开港口岸定于此处。一些“冒险投机商”为取得经济利益,纷纷前来投资,开办商行,兴建商场.1866年,上海经濑户至横滨、旧金山至横滨等航线开通.横滨充分利用地理优势,积极发展对外贸易,其中毛织品占相当的比重,砂糖、机械、金属等的进口也各有增加。为了加强日本国内的联系,1872年,兴建了日本的第一条铁路——京滨(从东京到横滨)铁路.随着明治维新的深入开展,1899年,外国人居留地在日本全面撤销,横滨借机推进城市规划、港口改造、公路修筑,使其逐渐成为日本的大都市和国际名港。

——摘编自郑祖安《上海与横滨的开埠和都市形成》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述上海和横滨发展成为近代大都市的相同因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明19世纪中后期与横滨相比,上海经济发展的不利因素。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代日本横滨的城市建设带给我们的启示。

材料一

工业革命始于英国,因而英国也是世界上最早开始城市化的国家。在工业革命的推动下,19世纪英国的城市化进程很快,一大批工业城市,如格拉斯哥、曼彻斯特、伯明翰、利兹、纽卡斯尔等迅速成长起来。从1801—1851年的半个世纪里,英国5000人以上的城镇由106座增至265座。城镇人口比例由26%增至45%,到1900年上升至75%,成为世界上第一个实现城市化的国家。

——摘编自萧国亮、隋福民主编《世界经济史》

材料二

鸦片战争后到19世纪末是中国近代城市化的起步阶段,这一时期,中国城市化主要在沿海沿江部分地区进行。随着城市化进程的推进,城市人口明显增加,全国城市(城镇)人口从1843年的2070万人,增至1893年的2350万人,从占总人口的5.1%缓慢上升至6.6%。进入20世纪初后,随着近代工商业的迅速发展,进入中国近代城市化的初步发展阶段,城市人口(主要是通商口岸城市)以3.5%到9.8%的年增长率增长,大大超过之前的0.4%至0.5%的人口年增长率。随着城市人口的不断增加,新的城市也不断涌现,城市数量不断增加,到1915年,人口在10万以上的大中城市达到43个,其中开埠城市22个,占总数的51.1%。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国、中国近代城市化进程的不同特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明英国、中国近代城市化进程呈现出不同特点的原因。

材料一 工业革命的狂飙突进使伦敦人口出现了爆炸式增长,到1850年伦敦人口已超过200万,19世纪末更是达到了500万人。城市发展产生了大量公共管理需求,原有的地区自治管理模式已经难以满足居民的需要,最终触发了1855年的伦敦管理制度改革。改革道路呈现出由地方自治逐步转向集权管理的趋势,改革建立的双层管理制度最初以教区委员会为基础,体现了对地方主义思想的尊重,之后随着一级管理系统的膨胀,次级管理系统受到压迫,双层管理制度的重心开始向一级管理系统转移。1855年的改革未能解决存在于城市内部的诸多矛盾,但是它通过《伦敦地方管理法》建立起一套双层城市管理制度,这一创举为此后的大城市管理问题开辟了新的道路。

——摘编自朱一丹《1855年伦敦管理制度改革》

材料二 新中国成立初期,在地方的统一实践与要求下,中共中央同意在大城市设立二级政府,1954年通过了《城市街道办事处组织条例》和《城市居民委员会组织条例》,建立了街道办事处和居民委员会。这样,上海建构了“二级政府加街居管理”的新体制。新中国对上海城市社会进行了单位化重组,通过单位这一组织形式,国家统合大量物质和精神资源,职工即单位人在单位中获得有效管理。不仅如此,单位化并未止步于工作场域,在全社会单位化的背景下,以往游离于国家政治统治机器以外的社会成员也被纳入以街居组织为主要形态的基层群众组织框架,甚至一些居无定所的社会边缘人也被覆盖。如此一来,国家又通过街居体制实现了对无单位归属的社会成员的管理。至此,在街居体制之下,国家权力实现了对社会前所未有的控制。在这种体制下,国家对上海基层社会进行管理的基本模式,是以单位管理为主,辅之以街居管理的。

——摘编自郭圣莉等《新中国成立初期我国城市管理体制的建立及其层级结构研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括1855年英国伦敦和新中国成立初期上海城市管理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期上海城市单位化管理的影响。