材料一 清末民初中央经济管理机构变革简表

| 清朝末年 | 清朝以六部中的户部、工部主管财经。1903年,仿西方制度增设商部。1906年,工部并入商部,改为农工商部。另设邮传部,主管交通;户部改为度支部,仍管财政。 |

| 民国初年 | 1912年1月,南京临时政府设财政、实业、交通三部。由于存在时间短,除颁布一些政策法令外,具体业务还未开展。 |

| 1912年3月,北京政府将实业部细分为农林、工商两部。1912年12月,又合并为农商部。期间广采西法,初步建立近代中国资本主义经济法规体系。 |

——摘编自虞和平《中国现代化历程》

材料二 1982年开始的国务院机构改革是改革开放以来我国第一次政府机构改革的组成部分。经过改革,国务院工作部门由100个精简到61个, 人员编制从5.1万人减为3万人,各部委组成人员平均年龄由64岁降到60岁。这次改革是一次有益的探索,但没有触动高度集中的计划经济管理体制,没有实现政府职能的转变。2003年开始的国务院机构改革是在加入世贸组织的大背景之下进行的,改革以调整机构设置、进一步转变政府职能为主要任务。例如:国家发展计划委员会改组为国家发展和改革委员会,其任务是研究拟订经济和社会发展政策,指导总体经济体制改革;新设立的“国资委”负责指导推进国有企业改革和重组,新组建的商务部负责推进流通体制改革。

——《新中国成立以来的历次政府机构改革》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末民初中央政府经济管理机构变革的内容并作简要评价。

(2)根据材料二,概括1982年和2003年的国务院机构改革的中心内容主要有什么不同?

相似题推荐

材料一 1950年中国与外国主要工业品产量比较

| 国别 | ||||||

| 产品 | 中国 | 美国 | 苏联 | 日本 | 法国 | 印度 |

| 原煤(万吨) | 4300 | 50838 | 26109 | 3975 | 5253 | 3282 |

| 原油(万吨) | 20 | 26671 | 3788 | 29 | 15 | 25 |

| 发电量(亿度) | 46 | 3887 | 912 | 449 | 330 | 51 |

| 钢(万吨) | 61 | 8785 | 2733 | 484 | 865 | 146 |

| 水泥(万吨) | 141 | 3872 | 1019 | 446 | 742 | 266 |

| 棉布(亿米) | 25.2 | 91.7 | 38.9 | 12.9 | 11.5 | 33.6 |

——资料来源:据《中国工业经济统计资料(1986)》与《中国统计年鉴(1984)》制作

材料二 据统计,1952年各种经济成分在国民经济中所占的比重是:社会主义国营经济占19.1%,半社会主义性质的合作社经济占1.5%,国家资本主义经济占0.7%,私人资本主义经济占6.9%,个体的农业和手工业经济占71.8%。

——《伟大的十年》

材料三 我国经济体制改革的全面展开和深入发展,已经取得了显著的成果。1980年一二三产业的比重是:30.8:48.2:21,1985年改变为:298:44.5:25.7,农、轻、重的关系,1978年为27.8:31.1:41.1,1986年改变为:34.1:31.5:34.4。1952——1978年社会总产值每年平均递增7.9%,1979-1986年,社会总产值每年平均递增10.1%,其中最高年增长16.5%。按照社会总产出(国民收入)占社会总投入(社会国定资产+流动资金+劳动者报酬)的比重计算,1978年34.4%,1986年为36.5%,提高了2%。

1978年国家财政收入只1121亿元,1986年增加到2220亿元,加上各部门、各地区和国营企业拥有的,未纳入国家预算的1670亿元财力,1986年我国总财力为3890亿元。1986年与1978年相比;农村人均纯收入,从134元增加到424元,8年共增加了290元,比1949-1978年29年的增加额还多出200元,8年来,农村贫困户减少,温饱、宽裕和小康户增加。

——《中华人民共和国经济史一1949年-90年代初》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立后国民经济的状况并简述其后经济建设的举措。

(2)根据材料三并结合所学知识,归纳1984年我国经济体制改革全面展开以来所取得的显著成果。

材料一 粮商真正活跃从明朝中后期才开始。综合考察江南粮市的活跃,一个相当重要的原因是,在实行田赋货币化之后,官吏的俸禄米,亦改为货币收入,官僚及其附属人口成为消费商品粮的大户。作为政治性城市的苏州、杭州及其它县邑城市,各种消费功能膨胀,奢侈人口及其为奢侈消费服务的非农业生产人口刷增。至于所谓嘉定、湖州等棉丝区农民需要余(买进)食,已有研究者指出情形被方志大大夸张,并不属实。夸张米市,以粮商的活跃,欲证明江南市场经济有大跨度的进步,很值得怀疑。

——摘自王家范《中国历史通论》增订本

材料二 粮食是基础性战略资源,从新中国成立初期到改革开放乃至加入世界贸易组织后,党中央、国务院不断加强和完善粮食宏观调控,并根据不同历史时期粮食供求形势和粮食市场价格情况,围绕保证国内粮食供求基本平衡和价格基本稳定的粮食宏观调控总目标,制定了不同的粮食宏观调控政策措施,为保障国家粮食安全和国民经济整体平稳较快发展做出了重要贡献。

——摘自杜政、亢霞《我国粮食宏观调控政策变迁回顾与经验启示》

(1)根据材料一,概括明朝中后期江南粮市活跃的原因。结合所学,从农业经济和商品经济关系的角度,指出这一时期中国农业发展的局限性。

(2)根据材料二,结合所学,从生产关系调整的角度,指出中共十一届三中全会以来,党和国家“加强和完善粮食宏观调控”的措施。上述措施充分证明,实现中华民族伟大复兴的关键一招是什么。

材料 中共十一届三中全会后,王震最先抡起改革“三板斧”。第一板斧瞄准军工体制:王震首先提出“财务包干”,即规定各部每年上交国家一定的利润,对有条件的企业实行“利润包干”,超过部分留给部门和企业用于更新改造民用产品。第二板斧是首创军品出口,提倡对外开放:他率先打破“我们不做军火商”的禁锢,扩大我国军品出口。他又重视引进国外先进技术,要求国防工业各部门加强同国外的科学技术和经济合作。第三板斧率先向沿海“经济特区”进军:1979年12月他亲自到深圳进行实地考察,后军工各部各大公司抽出精兵强将登陆深圳,使深圳特区迅速有了第一批国有大项目作为腾飞的基础。正因为如此,王震和这批军工人被誉为特区第一批“拓荒牛”。

——摘编自孙兴盛《改革开放之初的王震》

(1)根据材料,概括王震军工企业改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明王震军工企业改革的作用。

材料一 19世纪末20世纪初,工业化、城市化的迅速发展,市场自身的缺陷不断暴露,人民不得不承认政府干预经济和事物的必要性。泰勒制”为代表的企业科学化管理带来了巨大的经济效益,在美国社会引起强烈反响,科学管理意识和理念被社会所接受,效率逐渐成为时代主题,美国政府从守夜人的“小政府”向“大政府”转变,由自由放任向加强管控转变,“效率政府”成为美国联邦政府行政改革所追求的目标。

20世纪的中期,是美国政府的重要转型时期。1900年到1945年间政府职员从30万增加到380万……政府的低效、浪费和官僚主义日益凸显。第二次世界大战后,政府对外交、政治以及社会问题的干预不断加强。20世纪中期后,“强政府、“忠诚政府和道德政府成为联邦政府改革所追求的新目标。

——摘编自《20世纪美国联邦政府行政改革的历史考察》

材料二 中国政府职能的转变与西方国家走过了截然不同的历程。改革开放后,中国政治结构和社会结构发生着深刻变化,对政府职能进行调整。1982-1998年以精简机构和人员为主题,政府职能转变处于次要地位。2003-2008年,主要还是部门整合,职能归并,但是职能转变的重要性得到提升,2003年的《行政许可法》,使政屏取能转变呈现出法治化的趋势。2013年明确了政府职能改革的路径和突破口——行政审批制度改革,推进政府由全能型向服务型转变。

——摘编自《走向国家治理现代化的政府职能转变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国20世纪初和20世纪中期政府职能目标变化的原因。

(2)根据材料一、二结合所学知识,分析20世纪80年代以来中国政府职能转变历程的基本特点及主要原因。

【推荐2】材料一 宋朝对外贸易迅速发展的基础,是中国前所未有的经济生产率。海港而不是古老的陆路,首次成为中国同外界联系的主要媒介,穆斯林商人和水手成为亚洲诸海中活动的伟大创业者。中国的出口品大多是制成品,如丝绸、瓷器、书画等。而进口品多半是原材料,如香料、矿石和马匹灯。因而,宋时期的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展。不过,对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,这一潜在的可能从未实现。

——据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝对外贸易发展的原因,简要评价“古代中国成为海上强国的潜在可能从未实现”的观点。

材料二 1500-1800年,欧洲人利用他们与非洲和美洲越来越密切的政治经济联系,尤其是“三角贸易”,不断扩大对亚洲经济的全面参与。美洲的糖和大西洋的鱼为欧洲人提供了卡路里和蛋白质,亚洲的棉纺织品为欧洲人提供了衣服从而节省出大片牧场,美洲货币的大量供给使欧洲能够追求微观和宏观的经济优势,促进了欧洲的资本积累。经过三个世纪的努力,欧洲在全球最早开始了工业革命,并用进口替代和工业品出口拉动战略,最终抵达了世界经济中心的位置。

——招弗兰克《白银资本》

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述与宋朝对外贸易架构的市场相比,1500-1800年的世界市场有哪些发展变化。

材料三 如表为我国出口商品结构统计表(单位:百分比)

| 年代 | 1978 | 1985 | 1986 | 2007 |

| 初级产品 | 53.5 | 50.5 | 36.4 | 5.1 |

| 工业制成品 | 46.5 | 49.5 | 63.6 | 94.9 |

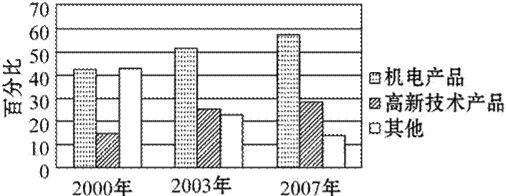

如图示意我国出口工业制成品结构(单位:百分比)

——表、图均出自国家统计局、商务部网站

(3)指出材料三中我国对外贸易中商品结构发生什么变化?结合所学知识分析造成这种变化的主要因素.

材料一 明代自立国起就重视桑棉麻的种植。《明史食货志赋役》载“太祖初立国即下令,凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、棉各半亩,十亩以上倍之”。中期之后,明代棉织业大致可分为南北两大区。苏州太仓、嘉定,“比闾以纺织为业,机声轧轧,昼夜不休”,松江各地则“乡村纺织,所出布匹,日以万计”。有人描述河南的情况:“中州沃土,半植木棉,乃棉花尽归商贩,民间衣服,率从贸易。”……解放以来在许多明代墓葬中都或多或少地发现了棉织品,分析后可得出如下结论:明中叶以后墓葬出土棉织物最多,从皇室贵族到平民百姓的墓葬中都有棉纺织品随葬,可见棉布已为社会各阶层所服用。

——摘自姚香勤《明代纺织业发展状况及其特点论略》等

材料二 “张謇对于实业上抱持一种主义,谓为棉铁主义。……为捍卫图存计,若推广植棉地,纺织厂是;又惟有开发极大之富源,以驰逐于世界之市场,若开放铁矿,扩张制铁厂是。”

——张謇:1913年10月出任农商部第一任总长发言《实业政见宣言书》

材料三 1905年3月,宁波人戴瑞卿建立“和丰纺织股份有限公司”,成为浙江有名的民族纺织企业。1953年底,企业负责人提出公私合营的申请得到批准。1998年,随着改革的深化,该厂融入宁波维科集团有限公司,逐步成为一家经营群体和骨干职工控股、国有和社会法人参股的股权多元化的现代企业集团。

——摘自《和丰蝶变一宁波近现代工业文明缩影》

(1)根据材料一,概述明中期之后我国棉纺织业发展的状况。结合所学知识,从技术积累和社会需求的角度,说明形成上述状况的原因。

(2)依据材料二并结合所学,分析张謇在民国初期实施“棉铁主义”的有利条件,并概述当时以张氏企业为代表的全国纺织业的发展情况。

(3)根据材料三,结合所学知识,简述建国之后“和丰纺织股份有限公司”的企业性质发生变化的过程,并简析发生这一变化的原因。

材料一 北京市第三届(1951—1952年)各界人民代表会议代表的构成情况

| 代表类别 | 具体类型 | 人数 |

| 政府代表 | 军官会及北京市人民政府代表 | 17 |

| 党派代表 | 中共、民革、民盟、民建,民进、农工、九三、新民主主义青年团 | 30 |

| 机关及部队代表 | 卫戍部队、公安部队、机关工作人员 | 31 |

| 人民团体代表 | 工会、农协,工商业联合会,学联,妇联、医药卫生;新闻工作者;民主青年联合会;中苏友好协会;保卫世界和平反美国侵略委员会;供销合作总社;救济总会;体育总会 | 227 |

| 国营工矿企业职工代表 | 70 | |

| 专科以上学校教职工学生代表 | 45 | |

| 区域代表 | 27 | |

| 邀请代表 | 包含少数民族代表11名 | 71 |

——资料来源:依据《北京市人民代表大会文献资料汇编(1979—1993)》第143-145页资料整理

材料二 第一届全国人大代表身份构成(1954-1959) (单位: %)

| 工人 | 农民 | 干部 | 知识分子 | 民主党与无党派 | 归侨 | 军队 | 文教科技人员 | 其他 |

| 10.20 | 4.65 | 21.04 | 6.02 | 36.95 | 2.45 | 5.79 | 6.20 | 15.17 |

第九届全国人大代表职业构成(1998-2003) (单位: %)

| 工人 | 农民 | 企业家 | 领导干部 | 基层干部 | 教授科研人员 | 中小学教师 | 作家艺术家 | 法律界人士 | 医生 | 金融业人士 | 军人警察 | 运动员 |

| 1.01 | 1.88 | 20.54 | 41.55 | 1.24 | 11.66 | 1.71 | 1.61 | 2.31 | 2.59 | 0.67 | 2.62 | 0.44 |

——《全国人民代表大会文献资料汇编》

(1)根据材料一、概括北京市第三届人民代表构成特点及实践意义。(2)根据材料二、以“人大代表选举的时代性”为题,展开论述。(要求:史论结合,论据充分,表述清晰)

材料 贵州省湄潭县城关区有一家农民办的豆腐坊……

1983年4月,农民何克荣办了一个豆腐坊,(这个豆腐坊)解决了县城居民吃豆腐难的问题还安排了10多名青年就业……(这些从业人员中)15个是农民,另外两人一个是外县的,一个是城里待业青年。

……

这个豆腐坊却引起一番争议,争议的问题有二

一是有人认为请帮手超了杠杠。在豆腐坊从业的17人中,连何克荣在内有4人出了本钱,其余13人出劳力。因此,何克荣等4人是业主,请了13个帮手,数量超过了政策规定。

二是有人说利润分配不合理。据了解,这个小作坊从开办后,每月盈利700元左右,1983年4~12月实际盈利7200元。……何克荣本人可得5495元,另外3个出了本钱的农民分别各得850元、623元和232元。而一般工人每人只得57.6元的工资和补贴,没有参加分红。据此,认为剥削太重。

有些人不同意上述意见……

有人算个账,何本人没赚多少钱。比如,原料(黄豆)是议价购进的……税收是按产值计算的,交5%的工商税……3%的工商管理费……盈利要还贷款和贷款利息,还要留些作流动周转金……真正到手的钱很有限。

——许海(贵州遵义地区农业局)《一个民办豆腐坊引起的争议》《农业经济丛刊》(1984年03期》

提取材料信息,说明上述材料对研究我国经济体制改革有哪些史料价值。

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一日本政府1954年制定了《国民养老金法》,规定养老金国家负担33.3%,余下的由雇主和雇员共同负担。20世纪70年代,为开发老年人力资源,日本积极发展劳动强度较低的第三产业。日本厚生省、大藏省、文部省、劳动省、建设省分别主管老人福利、税收优惠、辅导就业和住宅规划,有效保护老年人权益。通过舆论宣传,使得社会各界都关注老龄问题。

——摘自刘清芝《美国、日本、韩国应付人口老龄化的经验及其启示》

材料二1991年5月12日,中共中央、国务院作出《关于加强计划生育工作严格控制人口增长的决定》,预计我国1995年60岁及以上老年人口占总人口比例将超过10%,将迈进老年型国家的行列。1991年中国劳动部组团专项考察日本等国的养老金制度。1992年1月,邓小平发表南方谈话,为进一步深化改革、改革民生工程建设吹响号角。1996年8月29日第八届全国人大常委会制定《中华人民共和国老年人权益保障法》。

请回答:

——摘编自《中国社会保障》1996第8期

(1)根据材料一,概括二战后日本养老金制度的成功经验?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国制定《老年人权益保障法》的背景。