材料一

1911年至1913年我国注册设厂72家,平均每年设厂24家,1914至1918年五年间,注册设厂达183家,平均每年近37家,其中以棉纺厂、面粉厂为最多,……这一时期,全国的钢铁冶炼厂只有9家,全国华商机器采煤量从1912年的180万吨,仅增加到1919年的330万吨。

——王方中《中国民族资本主义的兴衰》

材料二 1919年全国注册工厂数(单位:家)

| 江苏(含 上海) | 直隶(含 天津) | 浙江 | 广东 | 山东 | 福建 | 奉天 | 湖北 | 陕西 | 黑龙江 | 广西 | 甘肃 | 其他各省 |

| 155 | 45 | 42 | 33 | 31 | 20 | 19 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |

——根据陈真《中国近代工业史资料》提供的统计数字

材料三

当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清等编:《剑桥中华民国史》下卷

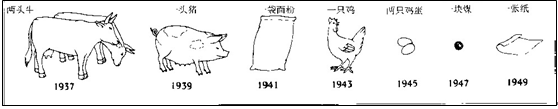

材料四 100元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概述民国初期民族工业发展的状况。

(2)结合材料三和所学知识,概括1927-1937年中国民族工业发展态势,并分析这一时期影响民族工业发展的因素。

(3)1945-1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料四并结合所学知识,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

相似题推荐

材料一:19世纪70年代前后,中国开始有一部分官僚、地主和商人在通商口岸举办了一些商办的近代企业,但在甲午中日战争前,商办企业始终没有得到清政府正式承认而处于“不合法”的地位,直到1898年清政府才颁布《振兴工艺给奖章程》,表示要“提挈工商”。

材料二:自1902年起,荣氏兄弟与友人在无锡合办保兴面粉厂,1903年独资更名为“茂新”面粉厂。1905年又设立振新纱厂,1912年后陆续在上海、无锡、汉口开设申新纺织厂、福新面粉厂、茂新面粉厂。历经二十余年,荣氏兄弟便进入了中国最大的民族资本家行列,成为名震工商业界的“面粉大王”和“棉纱大王”。到1922年2月,荣氏兄弟经营的面粉厂和纱厂已经达到16家。

材料三:我国近代民族资本主义在发展道路上存在许多荆棘坎坷,也有不少机遇和条件。

有人用一幅示意图(见下图)来表示民族工业的发展。

(1)19世纪70年代前后,中国的商办企业为什么最早出现在通商口岸?甲午中日战争前,它为什么始终得不到清政府的承认?

(2)1912年后到1922年间,荣氏兄弟能够陆续在上海、无锡、汉口开设多家企业,受惠于当时哪些有利的客观条件?

(3)材料三中的F1可能是哪些因素?结合材料谈谈你对民族工业发展的认识。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代按照贫困户的收入来源、财产状况、家庭劳动力等因素将其分为极贫、次贫等层级,给予不同的救济扶助。古代在坚持政府主导的同时,还注重采用经济手段、调动民间力量参与扶贫救助,如采用招商赈济、以工代赈等方式。政府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还制定系统性扶持办法,如政府资助贫民春耕的种子。规定扶贫是各政权的重要职责,需设立独孤园等恤养老幼贫疾的常设机构。北朝在以“三长制”重建乡里机构时,特别强调三长有照顾乡里贫弱的责任。

——摘编自孙竞、张文《中国古代扶贫实践及其当代价值》

材料二中国近代天灾人祸不断,1875-1878年的“丁戌奇荒”使死者超过1000万人。郑观应在上海募捐,英国人李提摩太主张以工代赈,引起他的共鸣。郑观应说:“与其遇患而始图补救,何如未事而预切绸缪。”他建议在社会内部建立稳固的备荒机制,从根本上增强人民抵抗灾害的能力。借鉴西方储蓄信贷制度,鼓励民众储蓄闲钱,以备不时之需。推崇德、法等国的灾害保险制度,“损害分担,荒歉无忧。”主张构建符合近代中国国情的社会福利保障体系,以官绅合力、以工代赈等多元化方式筹资,设立慈善机构,对灾民实施“教养兼施”。

——摘编自赵伦芬、谢晖《郑观应慈善思想探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代扶贫思想特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出郑观应扶贫思想的特点并分析其原因。

材料一:“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。”

材料二:从鸦片战争以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是帝国主义国家通过不平等条约体系强加于中国的协定关税……1929年以后,国民政府比较成功地通过与列强各国的交涉,实现了关税自主。在1927年以前,外国货物在中国的实际进口率只有4%,1931年则提高了10%,1933年提高了20%,1934年更是达到了25%。抗日战争全面爆发前的1936年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济管理部门,发展最为迅速。

材料三:1945年,陈果夫、陈立夫控制的中国蚕丝公司在上海成立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出中国民族资本主义在此时期“大有风起云涌之概”的原因。

(2)据材料二,分析南京国民政府统治前期中国经济发展的特点和原因。

(3)据材料三,概括不利于民族工业发展的内外因素。

材料一 晋商具有爱国热情,为报效朝廷,常常参与朝廷的平叛与防务活动,捐钱出人都比较踊跃。在国家危难之时,晋商常常直接参与国家的军事行动,保家卫国。晋商的爱国情怀还表现为力争主权。清末,晋商的标号名声逐渐开始衰落,但是他们并没有以此而萎靡不振,依然和全省人民共同团结,全心全力,与想独霸矿权的外国商人(主要是英国商人)进行了长达十几年抗争,始终不屈不挠,最终从英商手中赎回山西煤权,保护了山西的煤矿资源,同时,晋商还舍利取义,回报社会。很多晋商在创业经商积累一定财富之后都会伐善行施、购药治病、架桥修路、接济孤寡、扶持穷苦等。

一指

——编自廖启云、李忠民《晋商责任意识的基本内容探析》

材料二 当时的商人已不再拘泥于士农工商的传统定位,他们将自己誉为社会的中坚,自豪地表示:“今日实业之世界,论人数以商界为至众,论势力以商界为最优。”有的声称;“今日之商家,实操我民族存亡起废之权者也”;有的指出“追文明进步,出产丰富,器用繁多,万国交通,因利生利,而商人居中控御,握一国之财政权,而农、工之有大销场,政界之有大举动,遂悉唯商人是赖。”

——摘编自朱英《近代中国商人思想观念的发展演变》

材料三 在当代中国,一些企业家将儒家的伦理道德用来指导和规范企业的经营管理行为,同样获得了巨大的经济效益和社会效益。从2016年(第六届)中国商业文化与管理学术会议上公布的“2016年中国儒商风范企业50强榜单”上,就有华为电子、海信电器、海东集团等知名全业,这五十家企业的儒商风范凸现出儒商精神在当代仍具有其不巧的价值。目前我们国家正处于由传统社会向现代社会转型的关键时期,在当下的市场经济社会中由于中国传统商业伦理的缺失,各种商业欺诈行为和假冒伪劣产品层出不穷,在这个时候重提和重振儒商精神就显得格外重要。

——黄鹰《儒商精神及当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期晋商社会责任感的具体表现并分析形成原因。

(2)根据材料二并结合史实说明近代中国商人如何“操我民族存亡起废之权”。

(3)根据材料三并结合所学知识分析儒商精神的当代价值。

【推荐2】阅读材料,回答问题。

材料一:1601年,伊丽莎白一世颁布了世界上最早的社会保障法《济贫法》。工业革命后,随着英国的工业化、城市化进程加快,英国人口逐渐从小型的乡村社区或者农场迁入到大城市,造成城市人口急剧膨胀、污染严重、疾病肆虐。与此同时,人们强调个人利益,而不是对群体的忠诚和家庭子女及亲人的关注,传统的以亲情为纽带的互助的社区功能也被弱化了。……社会财富激增,贫困问题却日益凸显,工人的工资基本是停滞的,童工和妇女的生存状况也日益恶化,这一时期工人罢工、捣毁工厂的事件时有发生,给社会稳定及经济发展带来负面影响。……这一时期,功利主义思想家边沁提出“最大多数人的最大幸福”原则,空想社会主义者呼吁没有压迫、和谐自由的田园式理想社会,形成了广泛的社会思潮。雨果的人道主义著作《悲惨世界》迅速传到英国,英国作家狄更斯的小说所呼吁的爱与善,表达了一切社会的道德理想,引起政府和进步人士对社会贫困和社会救助问题的极大关注。

工业革命时期,宗教领域的社会福音运动、民间团体的慈善组织活动、开明工厂主和进步人士的救助等行为,不仅为社会弱势群体提供了巨大的帮助,也促使英国政府逐步改变自由放任的经济、政治政策,转而重视贫困问题。1834年,“新济贫法”颁布,改进济贫管理,建立中央济贫管理机构,改变过去以院外救济为主的政策,而变为以院内救济为主,对救济资格严格审查,实施普遍救济的原则,扩大了社会救济的范围。

——摘编自《工业革命时期英国的社会救助研究》

材料二:抗战时期,为实现抗战建国的目标,国民党政府把社会保障事业摆在重要位置,在深入学习和借鉴西方社会保障的成功经验的基础上,较为全面地筹划发展社会保障事业的各项工作,如:设立了以社会部位核心机构的现代社会行政体系,并出台种类齐全的法规,在社会救助、社会福利、社会优抚等方面开展工作。其中,社会福利事业涉及劳工福利、社会服务及职业介绍,内容丰富,注重使人民获得一定的谋生技能。但国民政府出台的法规和政策大多没有得以实施,同时,因社会保障对象有限,主要局限于城市游民、贫民、孤儿、工人和军人群体,相当部分的弱者被挡在受保障范围之外;社会保障立法与实践脱节,许多内容流于形式;监管体系的缺失使社会保障相关工作人员营私舞弊、贪污腐败现象极为严重。此外,战争的大量消耗而造成经济的严重匮乏,国家财政无法满足需求量巨大的社会保障投入,1942年各省所属县市及特别市的地方支出分类预算中,用于社会事业的支出为4904237元,仅占总额的0.29%……

——《抗战时期国共两党社会保障制度研究》

(1)根据材料一,概括英国工业革命时期社会救助实施的原因和特点。

(2)根据材料二和所学知识,概括抗战时期国民政府社会保障制度的主要特点,并进行简要评价。

材料一 汉武帝在位时兴修水利、穷兵黩武,使汉朝国力达到最高点,但同时也引发了政府的财政危机。新增的大批政府开支亟须新的收入,而终武帝一朝,为寻求收支平衡的努力就一直未曾停止过。

汉武帝最重要的一项经济措施是恢复国家专卖制度,将几项高利润商品的生产、销售控制在朝廷手中。他恢复了国家对铸钱的垄断,于公元前119年更恢复了秦时的盐铁专卖制度,稍后又增加了酒类专卖一项……武帝还对某些商品加征进口税,但其余诸项措施的效果并不十分理想。

——摘编自【美】费正清《中国:传统与变迁》

材料二 如表所示晚清政府财政收入结构表(单位:万两)

| 年代 | 农业税收入 | 工商杂税收入 | 其他收入 | 总收入 | ||||

| 数额 | 比重 | 数额 | 比重 | 数额 | 比重 | 数额 | 比重 | |

| 1849 | 3281 | 77 | 969 | 23 | — | — | 4250 | 100 |

| 1885 | 3071 | 40 | 3923 | 51 | 714 | 9 | 7708 | 100 |

| 1911 | 4810 | 16 | 20441 | 69 | 4445 | 15 | 29696 | 100 |

——摘编自冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》

材料三 19世纪卞半叶,中国近代工业化开始缓慢起步……1912年至l920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至l936年为8.7%。

——摘编自刘佛丁主编《中国近代经济发展史》

材料四 如表所示建国初期工农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 1952年 | 1956年 | 1957年 | |

| 工业总产值 | 343.3 | 703.6 | 783.9 |

| 农业总产值 | 483.9 | 582.9 | 604.0 |

| 工农业总产值 | 827.2 | 1286.5 | 1387.9 |

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,列举汉武帝为增加政府收入而采取的重大措施。

(2)根据材料二概括晚清政府在税收方面出现的重大变化。结合所学知识分析出现这些变化的原因。

(3)根据材料三指出民国成立至抗日战争爆发前中国工业发展的特点。该时期中国人均GDP仍然在低水平徘徊的原因是什么?

(4)根据材料四指出建国初期中国经济发展呈现的趋势。试从经济方面分析原因。