材料一 1958年8月30日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上讲道:“人民公社的特点有两个,一为大,二为公,叫大公社。人多,几千户,一万户,几万户;地多,地大物博,综合经营,工农商学兵,农林牧副渔。农林牧副渔,农业合作社原来就有的。工农商学兵,是人民公社才有的。这些就是大,这个东西可了不起,人多势众,办不到的事情就可以办到。公,就是比合作社更要社会主义,把资本主义铲除,比如自留地、自养牲口都可以逐步取消。”

——转引自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一概括人民公社初期的弊端。

材料二 出于对人民公社失败的反思,中共在20世纪80年代以后最终放弃了农业集体化的实验,重新复活了小农经济的生产方式并获得了巨大的成功(这就产生了两个问题:第一,这种成功与化肥、良种的关系如何?第二,这种成功能证明“制度重于技术”吗?既然小农经济是一种落后的生产方式,它在20世纪80年代中国的复活后创造出的经济上奇迹又如何解释?主流的观点对“制度优先于技术”的命题给出了肯定的答案。我的看法则不同,我对此的解释是:它与中国农村的生产力状况是吻合的。)

——赵磊《“三农问题”的市场经济理论解析》

(2)根据材料二并结合所学知识,从“制度”与“技术”两个角度分析20世纪80年代我国农业发展的原因。

相似题推荐

【推荐1】在人类社会经济发展历程中,经济结构不断变化。阅读材料,回答问题。

材料一:(明代)江南民间丝织业最兴盛时,南京、苏州和杭州的织机为5—5.5万张,盛泽等市镇和乡村约为1.5万张,再加上镇江、嘉兴和湖州,以及乌镇等市镇,总共为8万张,而官营织机大约为3500张。

——范金民、金文《江南丝绸史研究》

(1)据材料一概括明代江南丝织业出现的变化,并分析出现这种变化的经济因素。

材料二:费尔南·布罗代尔曾说:“作为主导世界的帝国,英国开启了广阔的原材料资源和欧洲以外的新的市场。用卡尔·马克思的话说,‘资本主义生产纪元的黎明’与大英帝国的加强同时发生。帝国从冒险中获得的资本——棉花、烟草、奴隶——为岛国跳跃式的冲向工业发展的新边疆提供了必要的资本保障。”

材料三:1832年一家英国报纸用既满意又警觉的口吻宣称:“大不列颠的制作业体制,以及由之而来的大型市镇令人难以置信的迅速增长,这在世界历史上是没有先例的。”

(2)据材料二概括英国工业革命的条件。请用史实说明材料三的观点。

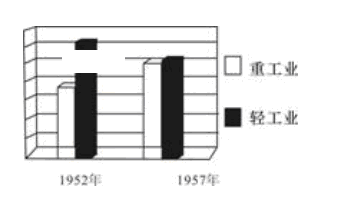

材料四:1952年—1957年我国工业比重图

(3)据材料四说明1952—1957年我国工业结构的变化,分析变化的原因及对中国经济的重大影响。

【推荐2】中国的现代化发展步履维艰,对此中国学术界有不同的看法。阅读材料,完成下列要求:

材料一 中国的现代化是被延误了的现代化。为什么一个在前现代世界长期处于发展领先地位的悠久文明,在向现代世界转变的过程中如此步履艰难,阻险迭起,前路漫漫?对于这一问题,学术界形成了两种不同的基本观点:一种观点可称之为外因论,认为主要是由于外来的西方资本主义渗透和帝国主义侵略,“侵略——反侵略”是这一研究取向的基本分析框架;另一种观点可称为内因论,即认为中国现代化延误的主要症结在于传统文明的落后性、制度的独特性、中国历史发展的停滞性等内在弱点。“传统——现代性”的对立是这样解释的分析框架。

——摘编自罗荣渠《中国早期现代化的延误》

材料二 “一五”计划关于工业化建设的总体设想是:基本完成以鞍钢为中心的东北工业基地建设,同时进行华北、西北、华中的新工业基地建设,进而推进全国工业的发展。……从投资的分配看,694个投资项目中有472个放在内地,其余222个大部分放在东北。沿海地区几乎没有什么大项目。……“一五”计划规定,五年内工业总产值计划由1952年的270.1亿元,增加到1957年的535.6亿元,增长98.3%,平均每年增长14.7%。

——据虞和平主编《中国现代化历程》整理

(1)你赞成材料一中哪一种观点关于中国现代化被延误原因?根据材料并结合所学知识加以论证。

(2)阅读材料二并结合所学知识分析“一五”计划期间工业布局特征,以及成果

材料一 毛泽东历来重视农业生产和粮食安全。建国以后,毛泽东提出并确立我国经济建设的方针是优先发展重工业。但耐人寻味的是,毛泽东自己却把主要精力放在农业上,提出了“手中有粮,心中不慌”“储粮备荒”“备战备荒为人民”等重要观点。

——摘编自谢莲碧《简述建国以来粮食安全思想研究》

材料二 1978年以来我国的粮食安全政策演变

| 时间段 | 主要特征 |

| 1978-1984年 | 粮食购销政策不变,提高粮食收购价格,计划调控方式初步转变。 |

| 1985-1990年 | 废除粮食统购制度,建立价格双轨制,扩大市场对生产的调节。 |

| 1991-1993年 | 通过购销同价和保量放价政策,废除粮食统销制度,力图发挥市场作用。 |

| 1994-1997年 | 通过宏观调控,确保粮食安全,发挥稳定器作用,同时调节农民收入。 |

| 1998-2003年 | 在供求改善的前提下,建立适应社会主义市场经济体制的粮食宏观调控体系。 |

| 2004年以来 | 健全粮食宏观调控体系,推进城乡统筹、四化同步发展、城乡发展一体化。 |

——摘编自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料并结合所学知识,说明建国初期我国粮食安全的目标。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978年以来我国粮食增长的原因。

【推荐1】阅读下列材料,回答问题:

材料一(一)中国古代乃至明清时期的城镇基本不存在西欧中世纪城市的相关基因,那种主要将当时的手工作坊或手工工场雇佣劳动力的数量和规模状况作为萌芽单一标志的认定方法,其萌芽认定概念本身就是极为片面的。

(二)明朝中后期,在商品经济高度发展的基础上,江南地区的某些手工业部门中出现了资本主义萌芽。其中以江南丝织业和棉纺织业最为明显。……在苏州出现了机工寻求雇佣机会的固定劳动力市场。

(1)概括材料一对中国古代资本主义萌芽的不同看法。并指出两者观点的主要分歧。

材料二19世纪70年代前后,中国洋务派开始在通商口岸举办了一些近代企业,如:1861年,中国第一个官办的军用企业——安庆军械所成立;1865年江南制造总局成立;差不多同时,一些民用企业和民族企业也相继成立。

(2)根据材料二,指出“近代企业”的含义,结合所学知识分析这类企业的重要影响。

材料三据统计,1858~1911年间全国民族资本所设立的资本在1万元以上的民用工矿企业有953家,创办资本总额为2亿多元。而1901~1911年就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。

各主要工业部门具体发展情况见下表。

| 1901~1911年 | ||

| 数量(家) | 资本额(万元) | |

| 纺织业 | 82 | 1332.1 |

| 缫丝业 | 70 | 556.9 |

| 面粉业 | 53 | 786.8 |

| 火柴业 | 28 | 130 |

| 水电业 | 60 | 3813.8 |

| 机器业 | 20 | 352.1 |

| 矿冶业 | 73 | 2272.9 |

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出1901~1911年间中国民族工业发展的特点。

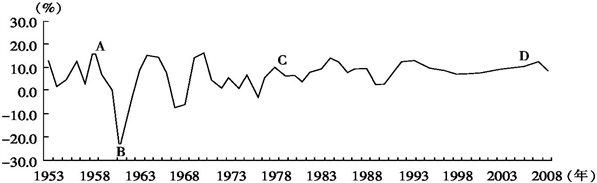

材料四1953—2008年国内生产总值增速

(4)结合所学知识分别指出材料四中A点前后中国经济发展的基本态势,并说明其主要原因。

材料五当时一般人认为,西方的社会生活……代表着社会进步的方向;相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。以致在民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,屈于新派人物,否则,谁就是保守、顽固之徒。

(5)根据材料五,归纳近代中国社会生活领域的新变化。请结合所学知识谈谈你的认识。

【推荐2】阅读下列材料,回答问题。(说明本题的第四小题作为课下练习题)

材料一1958年,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”,成为一时间传遍大江南北的著名口号。

(1)材料一中的口号反映出当时怎样的经济建设指导思想?这一指导思想在实践中出现了哪些失误?

材料二“包字万岁!早包早富,迟包迟富,不包永远不能富。”这是70年代末广州郊区的宣传标语。

(2)材料二中的口号反映出农村生产关系将要发生怎样的变化?分析这一变化产生的重要影响。

材料三90年代,“市场经济”“与国际接轨”成为最流行的口号。

(3)列举“市场经济”这一口号提出过程中的主要事件。

材料四历史学习和研究要求学生具有史证意识。右图是一份地方报刊的号外。

(4)对于上述漫画所报道的内容,有人认为它反映了“当时的社会”的主流意识,有人则持相反意见。结合史实谈谈你的观点。

材料一 建国初期,我国农村基本上还是一家一户的小农经济,存在生产资料微薄、生产规模狭小、劳动生产率低下等问题。要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产,就必须提倡“组织起来”。至1956年,粮食比上年增长200亿斤。1957年在此基础上又增长50亿斤。

——摘编自房成祥《论农业社会主义改造与国情》

材料二 “大包干,大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留够集体的,剩下的都是自己的。”1979年《大包干歌》在小岗村不断传唱。这年秋收后盘点,小岗粮食总产量由1978年的1.75万公斤增加到6.62万公斤,人均收入由22元增至350元,小岗迅速解决了温饱问题。

——摘编自人民网《“大包干”又到“大集体”——小岗村记》

(1)根据材料一,指出建国初期制约农业生产发展的主要因素。结合所学知识,指出党中央引导农民所走的“组织起来”的道路。

(2)根据材料二,指出小岗村率先试行的农村经济体制。结合所学知识,分析其对我国农村经济发展的影响。

(3)综合上述材料,归纳一条农业改革过程中的重要经验。