材料一:凡将马、牛、军需、铁器、铜钱、缎匹、细绢、丝绵,私出私境货卖及下海者,杖一百,…物货船车并入官,…若将人口、军器出境及下海者绞,因而走泄事情者斩。

——《大明律附例》

材料二:茶叶在19世纪30年代每年出口5000万磅,……1851年达9900万磅,几乎增加了一倍。丝的出口,鸦片战争前一般每年只有几千包,……1847年增至22000多包。由于丝、茶的大量出口,一些地区的农民纷纷放弃粮食生产转而种桑植茶。

材料三:1953年国家转入大规模经济建设并宣布向苏联模式的社会主义过渡以后,……在管理体制方面,也逐渐由以市场为基础的计划与市场相结合转向计划经济,到1956年底,随着社会主义改造的基本完成,生产要素市场基本消亡,产品市场也在国家的计划控制之下,形成了以指令性计划为主、指导性计划为辅的计划经济体制。——武力《中华人民共和国经济简史》

请回答:

(1)依据材料一,指出明朝政府的经济政策,并结合所学知识分析对明朝经济发展的负面影响。

(2)依据材料二,归纳近代农业变化的表现。结合所学知识,从全球化的角度分析变化的实质。

(3)依据材料三,指出20世纪50年代经济体制发展的趋势,并结合所学知识说明变化的原因。

相似题推荐

材料一 唐中期以后,瓷器逐渐成为对外出口的大宗,海运的发展也为运输瓷器这类质重易损的商品提供了便利条件。在朝鲜、日本、东南亚、南亚、西亚、非洲都出土了大量唐代和五代的瓷器。同时,唐代朝廷为规范外商的经营,专门为外商立法,在广州设置市舶司,专门掌管对外贸易。长安“市肆多贾客胡(外)人”,饶州属中下等州,著籍户数不过数万,但因属于转输城市,“颇通商外夷,波斯、安息之货,国人有转估于饶者”。唐德宗朝,当时有留居长安达40年之久的胡人,娶妻生子,置田举质。

——摘编自宁欣《唐代对外开放与经济繁荣》

材料二 宋代海上丝路主导地位的确立是多种因素综合推动的,鼓励中外商人发展贸易的政策发挥了直接的推动作用,经济、技术、市场的发展则是更基本的推动因素。宋代南方经济发展和经济重心南移,使出口商品供给和进口商品消费的中心都转移到南方。宋代海船大则5000料,中则3000料,载重以载来计合今180~300吨,相当于900~1500头骆驼总载货量。宋代能综合运用牵星术、地表目标、水情和指南针导航技术,故海上贸易在运输成本、运输规模等方面有了陆上贸易不能比拟的优势,加之中国传统贸易结构是本国手工业品与海外香药、珠宝等资源性商品相交换,而瓷器丝绸等主要出口品供给地已转至东南地区,香药、珠宝进口品的主要产地就是东南亚和印度洋沿岸地区。这些因素,决定了对外贸易重心在宋代不可逆转地转移到海路。

——摘编自黄纯艳《变革与衍生:宋代海上丝路的新格局》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代对外开放的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代海上丝路主导地位确立的原因。

材料一 潘楼街,南通一巷,是金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。

大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜,新封丘门,夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。

——【宋】孟元老《东京梦华录》

材料二 《明神宗实录》这样描述17 世纪初苏州丝织业自由雇佣劳动的状况:吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组, 机户出资,织工出力,相依为命久矣,浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死,染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361 万历二十九年七月丁未

请回答:

(1)根据材料一概括宋代市发展的特点,为什么说宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。

(2)根据材料二指出这种新生产方式是什么,结合所学分析这种新生产方式在当时不能充分发展的原因。

材料一 两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

——言《秦汉商品市场的层次结构与发育状况》

材料二 江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三 中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

请回答:

(1)根据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江浙地区出现的经济新现象。 结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。

(3)根据材料三,概括指出阻碍中国古代城市商业发展的因素。

材料一 北京市从和平解放之日起就开始着手农业生产的恢复工作,建立了生产救灾办公室。1950年11月,北京市委提出畜力、农具互助合作之外,应“试办土地入股合作社”的设想,年底发动爱国增产运动。1952年,北京市召开第一届农业劳动模范大会。在推广农业信贷措施的同时,北京市还结合农贷大力开展农业保险业务,率先确定了先普遍推行牲口保险,重点试办棉花保险的方针。

——摘编自范明《新中国初期北京市农业政策述评》

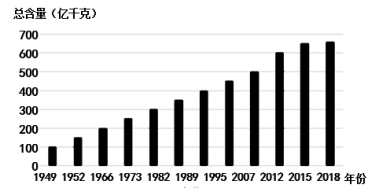

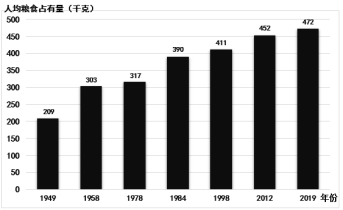

材料二

----据王宏广等《中国粮食安全:战略与对策》

(1)据材料一,概括指出过渡时期北京市农业政策的内容。(2)据材料并结合所学知识,说明改革开放时期我国粮食安全方面所取得的主要成就及其原因。

材料一

材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人d的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(1)据材料,归纳中国古代城市发展变化的总体趋势是什么。

(2)据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些。

(3)据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。

材料一 在中国近现代历史上,先进的中国人为探索救国救民的革命和建设道路而前仆后继,先后走过了“日本人的路”、“美国人的路”、“苏俄人的革命道路”、“自己的革命道路”、“苏联的建设道路”、“有中国特色的社会主义建设道路”。

材料二 从第一个五年计划到“十一五”规划,富国强民的梦未变,远征不畏坎坷的决心未变。变化的是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是中国青年报特别报道——《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

“一 五”(1953-1957):工业增速 超英赶美

“二 五”(1958-1962):大跃进 大倒退

“六 五”(1981-1985):走向改革开放

“七 五”(1986-1990):改革闯关 治理整顿

“八 五”(1991-1995):小平南巡 改革潮涌

“九 五”(1996-2000):宏观调控 经济软着陆

“十 五”(2001-2005):指令计划退场 市场配置资源

“十一五”(2006-2010):改革开放 坚定不移

请回答:

(1)材料一中“苏联的建设道路”和“有中国特色的社会主义建设道路”分别指的是什么?从两者给中国带来的影响中,你得到最重要的启示是什么?

(2)我国通过“一五”计划建设,工业方面有什么重要改观?列举这期间我国建成投产的两个大型企业的名称。

(3) “六五”期间,我国农村经济体制改革采取的主要形式是什么?城市经济体制改革紧抓的中心环节是什么?

(4)“八五”期间,邓小平发表南方谈话。南方谈话从理论上主要解决了哪一根本问题?此后,我国提出了怎样的经济体制改革目标?