家庭是文明社会的基本细胞。阅读材料,回答问题。

材料一身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

——【西汉】《礼记》

材料二梁启超认为,旧中国在家庭伦理方面发展了高度的个人道德观,但……在公共道德和公民操行方面……是不够的。这样,他否定了儒教中国的狭隘忠诚和以家庭为中心的自私观念,而主张集体的民主和建立一个强大的国家。

——【美】费正清《伟大的中国革命》

材料三通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变了传统的家庭生活模式。

——【美】杰里·本特利《新全球史》

材料四这一运动的收获是空前的……这种社会细胞——家庭改革,对于提高人民的政治热情,挖掘潜力建设我们的祖国,是会起着重大推动作用。

——《华北区贯彻婚姻法运动总结》(1953年)

(1)中国古代强调“家齐而后国治”,这种观念的经济和思想基础是什么?

(2)据材料二,说明当时中国社会的家庭伦理观有什么变化。结合时代背景分析变化的原因。

(3)据材料三、四,说明推动家庭变革的基本因素有哪些。结合所学知识,分析材料四中改革后中国家庭伦理关系有什么新变化。

(4)“父母在,不远游”的观念曾对中国传统家庭生活产生过重要影响。在现代社会中,你如何看待这一观念?

相似题推荐

材料一 迄明末清初西方传教士来华之前,中国学者对从盘古开天辟地到三皇五帝的古史体系的编排已基本完成,中国民族文化起源本土一系说,渐成中国学术界的普遍共识。早在汉代,司马迁就在《史记·六国年表序》中较早提出“禹兴于西羌”之说。继司马迁之后,皇甫谧《帝王世纪》将西羌的祖先与传说的大禹相联系。在长期的民族融合与文化交流过程中,夷夏之间的界限逐步消泯,中华民族的文化认同逐步加强。明清之际,就连具有强烈民族意识和民族气节的黄宗羲也摒弃狭隘的民族观念,积极申论“蒙古亦中国矣”的观点。综上可知,历经唐宋元明时期,从饮食、衣服、社会经济生活到礼教,中国境内各族文化认同不断加强。

——摘编自周书灿《明末清初中国民族文化起源的中西“道统”之争》

材料二 虽然“中国”一词的产生可以上溯到公元前14世纪。但在公元前3世纪以前,它的大致意义是泛指同一文化的“诸夏”民族。自秦统一中国以后,当然更增强政治统一的意义,而于主权一概念,一直到19世纪,只有天朝在朝贡制度下之宗主权观念,而无列国并立主权国家之观念。但是到1895年以后,主权观念日渐成熟而普遍,所谓“国”的自我肯定,随之迅速发展。一般中国人自有的事物与名称,多加以“国”的冠称。例如“国权”、“国地”、“国民”等等,1900年以后出现的新名词更多。均反映出近代民族意识的增强,这也正代表主权观念所充实的民族主义思想。

——王尔敏《中国近代思想史论》

(1)根据材料和所学知识分析中国民族文化不断认同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代民族主义思想变化的原因及影响。

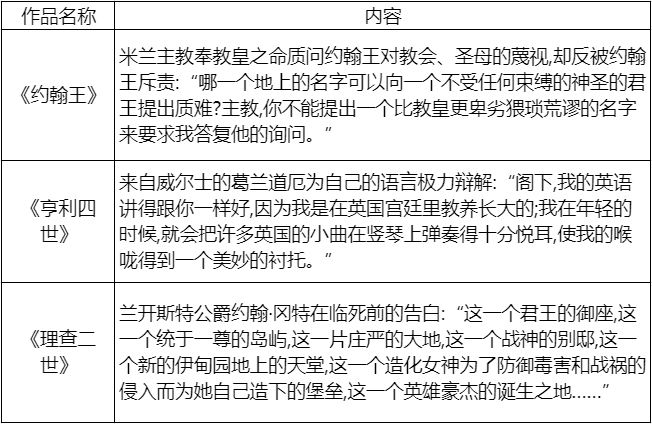

材料—:学者李时学认为莎士比亚的戏剧促进了近代英国民族国家的建构。以下是莎士比亚(1564——1616)部分作品的摘编∶

——摘编自李时学《莎士比亚英国历史剧的民族国家想象与建构》

材料二 两次世界大战对中国的国家建构所发挥的巨大作用,是此前一切国内战争与对外战争所无法比拟的。在第一次世界大战中,中国首次获得了“战胜国”身份。尽管列强对中国的尊重程度并没有根本改变,仍将中国国家利益玩弄于股掌之间,但这并不意味着中国毫无收获。二战结束后,中国获得的不仅是反法西斯战争的胜利,还有联合国安理会常任理事国的地位,中国成功确立起在民族国家的国际条约体系中的自主地位。

——摘编自任剑涛《催熟民族国家∶两次世界大战与中国的国家建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析莎士比亚的戏剧对近代英国民族国家建构的促进作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两次世界大战推动中国“催熟民族国家”的表现。

材料一:从秦汉开始,中国逐渐形成天下共同体的观念。在古代,天下乃是一个以自我为中心的世界,反映了儒家天下归仁的道德理想,华夏与蛮夷的界限是模糊的、相对的,所需辨认的乃是是否有文明,是否接受了中原的礼教秩序。……晚清以来,在西方的冲击下中国被迫进入以西方为中心的现代国家主权体系之中,中国社会政治危机与道德、信仰危机先后发生,一种新的共同体意识诞生了,这就是以全球竞争为背景的现代民族国家共同体。

——摘编自许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

材料二:现如今与过去两百年世界范围内的现代化、资本化有所不同,新时代全球化意味着彼此之间突破固有屏障、日益展开密切的全方位交流。尤其在进入21世纪以来,互联网信息技术、人工智能技术、量子通信技术的爆炸式发展,人与人之间的联系愈加紧密,人类的普遍交往呈现出“零距离”“零时空”的态势。

——摘编自邹广文《对人类命运共同体的文化哲学思考》

请回答

(1)根据材料一,概括古代中国天下共同体观念的特点。结合所学知识,说明晚清时期,这一观念发生了怎样的变化?分析其变化的原因。

(2)根据材料二,指出作者提出了怎样的观点?并依据材料和所学知识,说明与该观点相关的历史背景。