材料一 古代中、日、朝三国关系的全面发展,是从中国的隋唐帝国时期开始的。此前三国的交往,可以称为早期的交往。从朝鲜半岛的历史来讲,从箕氏王朝到卫氏王朝(公前11世纪中期~前2世纪中期),它们的建立者和统治阶层都来自中国移民。秦汉时期辰韩深受秦文明的影响……古代中日之间的交往,据推断,早在春秋战国时期,吴越一带先民,就可能有人从海上移民来到日本列岛。徐福东渡的传说,实际上是秦汉之际中国人渡海移民到日本的一个缩影。文献记载中日之间的友好往来,是在两汉时期,汉光武帝赐金印于倭王,则是一个典型的实物例证。古代朝日之间的交往,先期主要表现为移民风潮。当时从朝鲜半岛来到日本的移民,既有朝鲜人,也有生活在朝鲜的中国人。移民为日本带去了先进的汉文化和生产技术,大大促进了日本国家的统一和社会的发展。

(1)据材料一,古代中、日、朝三国早期交往的主要形式是什么?这一时期的交往,中国对当时东北亚社会发展有何影响?结合所学知识,隋唐时期,三国社会发展、交往内容与早期交往相比又有什么新变化?

材料二 唐玄宗开元年间,唐政府在广州设置了市舶使。宋政府设立了市舶司,多次派使臣赴海外招徕外商;并管理对外贸易。两宋亦利用民间力量来广招外商。每艘海舶船主,也是政府委任的“市舶纲首”,负有在域外“招诱舶商”的任务,规定“诸市舶纲首能招诱舶舟、解货物,及五万贯、十万贯者,补官有差”(《宋会要·蕃夷》),宋政府甚至向外国商人开放仕途,以此作为扩大贸易额的奖励。市舶之利在两宋国家财政中占有的重要地位。“宋高宗绍兴廿九年财政总收入为四千万缗 ,而市舶司竟获二百万,居岁入总数二十分之一。”

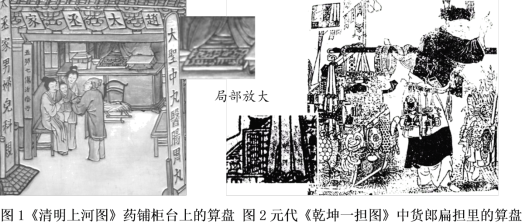

材料三 宋朝经济大发展,特别是商业的发展,或许可 以恰当的称为中国的“商业革命”。这一革命产生出直至19世纪仍在许多方面保持不变的经济和社会模式(费正清《中国:传统与变革》)。东京城打破了唐朝长安城坊市分离封闭的商业结构,《清明上河图》显示了商业气息的浓厚,宋时的商业已进入一个新的发展阶段,据黄仁宇《中国大历史》说,当时(公元1201年)中国的商品交换的价值,合计相当于1500万至1800万盎司黄金,如此庞大的商品流通量,在当时世界恐怕是绝无仅有的。金属货币难以适应商品的巨额流通。货币发生了突破性变革,最早的纸币产生了。到南宋,纸币逐渐成为主要货币,汇票、支票之类的票据,在12世纪中叶发展为建有流通职能的纸币。(樊树志《国史十六讲》)

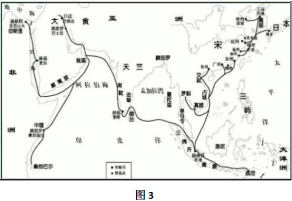

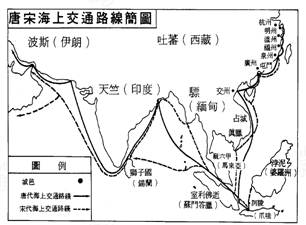

(2)读图,唐宋时期中国海外贸易港口的分布区域主要集中于什么地区?中国对外贸易的主要对象分布在图中的哪些区域?说明理由。

(3)依据材料,分析宋朝 “商业革命”出现表现及主要原因。

材料四 (宋真宗)大中祥符五年(1012年)五月戊辰,帝以江、淮、两浙稍旱即水田不登,遣使就福建取占城稻(占城在今越南中部地区)三万斛,分给三路为种,择民田之高仰者,莳之,盖早稻也。内出种法,命转运使揭榜示民,后又种于玉宸殿,帝与近臣同观,毕刈,又遣内侍持于朝堂示百官,稻比中国者穗长而无芒,粒稍小,不择地而生。(《宋史》)

(4)据材料四,宋真宗要解决北宋时期农业发展面临的什么问题?为解决这一问题他采用了哪些办法?

材料五 玉米、番薯、马铃薯原产于美洲,适应于山地及贫瘠土地种植。玉米约于16世纪中叶分3路传入我国:西北陆路自波斯-中亚-我国甘肃-黄河流域;西南陆路自印度-缅甸-云南-川黔;东南海路由东南亚-闽广内地。清乾隆中期到嘉、道年间,是玉米大规模推广时期。嘉庆以后,玉米在全国普遍栽培,流民在玉米传播中发挥重要作用。……番薯是16世纪后期(明万历年间),从东南亚传入我国闽广地区,一条途径是从越南传入广东的东莞和电白;一条是经南澳岛传入福建泉州;再就是由菲律宾携种至福州。17世纪后期向江西、湖南及浙江、江苏沿海地区扩展,18世纪中叶遍及南方各省并向黄河流域及其以北地区扩展。……17世纪中叶荷兰人把马铃薯带到台湾,传到我国东南沿海地区; 18世纪,传教士、商人将马铃薯普通栽培种从欧洲带到我国。

(5)依据材料,结合所学是说明,明清时期,原产美洲的玉米、番薯、马铃薯能够传入、并在中国推广种植的国际、国内因素有哪些?结合所学知识分析,这些作物的传入,对明清时期中国农业发展有什么影响?

(6)唐宋、明清时期,与东南亚(南洋)地区的交往对中国社会的发展有什么影响?

相似题推荐

云南特殊的地理条件为滇缅贸易提供了天然的区位优势

材料一 历史上滇缅贸易最迟在汉代就已经开始,“……张骞使大夏(今阿富汗北部),因见蜀布、邛竹杖,欲由滇以通印度”。因而,早在西汉时就形成了一条从蜀地(成郝)至叶榆(大理),经永昌(保山)腾越(腾冲)进入缅甸密支那,再到印度、阿富汗的“蜀身毒道”,或从缅甸仰光出海到达阿拉伯国家,进入大秦(古罗马)的“南方丝绸之路”……唐代,随着骠国的兴盛,南诏经骠国通天竺道也兴盛起来,该道“并非仅仅是与天竺交通,还在于沟通云南或南诏与骠国的关系”。……元代云南人张道宗在其《纪古滇说集》中所载:“自唐进封之后,永昌诸郡、缅、鲜罗(暹罗)大秦此皆西通之国……俱以奇珍、金宝、盐、锦、毡布、珲琚、巴贝岁进于王,不缺,于是渐有昌也。”……明代,史载当时缅甸北部所需“茶、盐、毛缨诸什物,必仰给中国,由蛮莫而后入也。”……清代,随着边民贸易的发展,滇缅贸易空前繁荣:“峦暮(今缅甸曼冒)新街(今缅甸八莫)一带,闻向为缅夷贸易处所,沿江南下,并有缅夷税口,则其地贸易之货必多。”

材料二 明、清以来,云南与缅甸之间的贸易日益频繁,而食盐贸易是双方对外贸易的重要组成部分。纵观滇缅食盐贸易,既有官方性质的,又有边民互市性质的,还有走私性质的。清至民国时期,缅私大肆侵销云南边岸,云南地方政府通过运销滇盐至边岸和加强缉私等举措,与缅盐在云南边境地区进行了一系列市场争夺战,但抵制缅私效果并不理想。随着英国对中国的侵略及一系列条约的签订,滇缅贸易格局发生了巨大变化,使滇缅贸易被迫纳入到世界贸易体系之中。这种抢夺边地市场的贸易战,既突出了滇缅贸易的特殊性,又涉及边疆问题。民国中期以后,外私侵滇边岸一事仍然无法禁绝。

材料三 对外贸易使贸易双方的经济联系进一步加强,并逐渐呈现出彼此依赖的发展趋势。从历史发展来看,随着“南方丝绸之路”上各国间贸易的发展,云南与缅甸、印度等东南亚、南亚国家和地区形成了相互联系的国际性区域市场。

——以上材料引自赵小平《南方丝绸之路上的滇缅食盐贸易研究》

(1)根据材料一、二,概括中国古代史上滇缅贸易的主要情况,并结合所学知识,简析中国古代史上滇缅贸易不断发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清至民国时期滇缅边境外私贸易屡禁不止的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对历史上南方丝绸之路贸易的认识。

材料 乾隆十八年(1753年),清政府的财政收入以地课和盐铁等专卖收入为主,并不计较海关征收的“区区税银”,仅把开海贸易作为天朝“怀柔远人”的一种恩赐,所以关课正额定得比较低。1757年,乾隆帝将西洋各国与中国的贸易仅限定于广州一口,由粤海关负责广州的对外贸易和征收进出口关税。

道光二十三年(1843年),英方在香港公布了《中英五口商通章程:海关税则》,规定中英双方议定税率时,以粤海关原有的正额税率为参照基础,但实际上正额税率极低,粵海关在征税过程中,除了正额税收,尚有行用、规礼、羡耗等杂项征额,且征收比例较高。新税则把此类征项一律摒弃,因此,新税则所议定的进出口税率比原来的正额税率有所提高,但比原实征税率则大幅度下降。

——摘编自蔡晓龙《对近代第个海关税则的一点新认识》

(1)根据材料并结合所学知识,指出清政府在乾隆年间与道光年间关税政策的不同。

(2)根据材料并结合所学知识,说明清政府在乾隆年间与道光年间关税政策差异的原因。

材料一

材料二 关于算盘的部分诗文

| 作者 | 作品 | 内容 |

| 刘因 (河北徐水县人) | 《算盘诗》 (1279年) | 不作瓮商舞,休停饼民歌。 执筹仍蔽麓,辛苦欲如何? |

| 陶宗仪 (浙江天台人) | 《井珠》 (1366年) | 凡纳婢仆,初来时,曰擂盘珠,言不拨自动。 稍久日算盘珠,言拨之则动。 |

材料三 日本最早的算盘是从中国传入的明式算盘。明代虽经几次“海禁”,漳州月港一带仍与吕宋(菲律宾古国之一)保持密切的联系。明自倭乱后与日本断交,中国和日本的商品贸易往来主要是通过吕宋转运。算盘传入日本亦可能有其他途径,如通过侵略朝鲜,从朝鲜获得了大量中国古代数学典籍,有学者认为《算法统宗》就是在丰臣秀吉对朝鲜作战期间传入日本的。此外,珠算甚至还远播美洲、非洲和大洋洲等地区。

——摘编自陈玲《中国古代与东亚世界的珠算文化研究》

(1)指出材料一、二的史料类型及其反映的历史史实,分析该材料在研究珠算起源问题的历史价值。

(2)根据材料三概括指出中国算盘传入日本的路径,并结合所学分析珠算传播的意义。

材料一 北宋以后中国社会的生活习俗发生了较大的变化。出现有娱乐兼经营的场所瓦子。瓦子中圈出专供演出的圈子叫勾栏,有说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演踢球的,等等。还有各种节日日渐增多,如元旦、元宵节、端午节、中秋节等。宋代称春节为元旦,要挂年画,贴桃符。

——《中国古代社会生活》

(1)依据材料一,概括宋代社会生活的特点并指出其形成的历史背景。

材料二 20世纪初,大多数人都主张剪去发辫,并且认为“不剪发不算革命”,“也不算时髦”。服饰上,“一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶,一概束之高阁”,人们穿衣“务趋自由平等的理性原则建立起来的一种完美时髦”。当时一般人认为,西方的社会生活是依据天赋人权等理性原则建立起来的理想社会模式,代表着社会进步的方向。民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,属于新派人物。

——王文泉主编《中国近代史》

材料三 到民国时期,经历了维新变法、辛亥革命、五四运动几次大的社会洗礼,节俭意识相对弱化。近代社会工商业发展,重商之风日益兴盛,人们对传统社会崇尚节俭和力戒奢侈的消费观念提出质疑。

——《民国初至抗战前长江三角洲洋布与土布之争》

(2)根据材料一、二,概括近代中国社会形成的新观念,并分析其形成的原因。

(3)综上所述,谈谈你对社会习俗变迁的认识

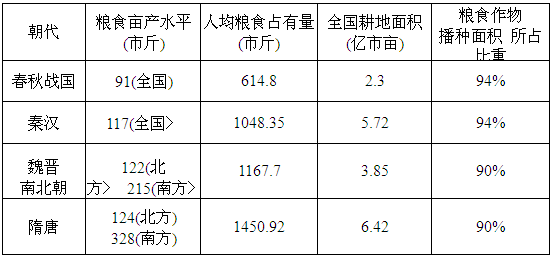

材料一

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳中西“商业革命”的不同表现,分析两者结果迥异的根本原因。

(3)指出古代中国经济的基本结构。据材料一、二并结合所学知识,评析古代中国经济结构对社会变革的影响。