材料一 “在1843年、1844年、1845年北方各商埠刚开放时英国兴奋若狂。设菲尔德的一家有名商行向中国输出大批刀叉,并声称它准备把刀叉供给全中国。但中国人不懂得刀叉的用途,而是用筷子扒饭,他们对这些器物连看也不看……一家著名的伦敦商行向中国输出大批钢琴,但是中国人仍然热爱自己的锣鼓,不能接受这种美意。”

——摘自《中国近代手工业史料》

材料二 1852年英国驻广州的代办密切尔曾经这样说:“经过和这么一个大国家开放贸易十年之久,并且双方都已废除了一切独占制度,而拥有如此庞大人口的中国,其消费我们的制品(不含鸦片)竟不及荷兰的一半,也不及我们那人口稀少的北美或澳大利亚殖民地的一半,……这好像是一个奇怪的结局。”

——引自1852年密切尔报告书

材料三 鸦片战争后的一段时期,西方对华输出的商品滞销。西方国家的资产阶级认为原因在于中国通商口岸开放太少,享受的权益太小。

(1)据所学知识分析1843年至1845年,英国人为何对中国开放商埠“兴奋若狂”?请找出材料一中的错误,并结合史实说明你的理由。

(2)据材料三并结合所学知识分析英国人认为“奇怪的结局”出现的原因是什么?他们的认识是否正确?如不正确,真实的原因又是什么?

(3)为改变材料二中的“奇怪的结局”,英国当时采取了什么对策?19世纪末《马关条约》的签订对英国改变“奇怪的结局”有帮助吗?为什么?

相似题推荐

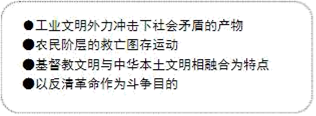

材料一 下面是高一某班同学对近代中国某一历史事件的描述

材料二 太平天国革命不仅借助外来思想武器,动员、鼓舞组织了革命力量,而且在自己的政治纲领中,表现了空想社会主义思想因素。

————《中国近代政治思想》

材料三 下表节选自《南京条约》 、《马关条约》 原文。

| 《南京条约》 | 《马关条约》 |

| 前第二条内言明开关伸英国商民居住通商之广州等五处,应纳进口、出口货税、炯费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳。 | 日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。 |

材料四 下表所列为两位历史学家对清朝与列强签订条约的看法。

| 徐中约 | 费正清 |

| 英法联军之役后西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从南、北而来的这两股推进势力,构成了一种钳形活动,掐住满清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 ——摘自《中国近代史》 | 到了1860年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 ——摘自《剑桥晚清史》 |

材料五 以下三幅图片分别是中英《南京条约》 、1945年日本向中国政府投降、中英政府《关于香港问题的联合声明》的签字仪式,香港回归。

(1)请判断材料一中的“救亡图存运动”是哪一重大历史事件?材料二所说“政治纲领”名称叫什么?从主观方面分析这一纲领没有真正实行过的原因。

(2)据材料三,从国际因素的角度分析两则原文的最大不同之处。

(3)据材料四,评价关于近代中国条约体系的观点。(任选材料中的一种观点进行评价,要求观点明确,史论结合。

(4)据材料五,提取三幅图中代表中国签字的政府对外政策的不同信息。据此说明哪一种场景对你震撼最大。

【推荐2】材料 闭关时代的中国,不设立专门的外交机构,及西方资本主义势力逐步侵入,迫使中国开放大批的通商口岸,清政府才不得不审时度势,设置了分掌南、北通商和交涉事务的南、北洋大臣。南洋大臣的前身是五口通商大臣,五口通商大臣变为南洋大臣的过程中,两江总督、两广总督、江苏巡抚几曾兼任,又历经兼职--专职——兼职的两度更改,历经演变,最终为两江总督例兼的定制。北洋大臣的前身是三口通商大臣,北洋大臣的演变不像南洋大臣那样复杂。三口通商大臣变为北洋大臣的演变过程,则只有一度的更动便由临时差遣的专职成为直隶总督的兼职了。南洋大臣和北洋大臣相比,设立更早,所管口岸更多,按照一般道理职权也应该更大,但是实际上,北洋大臣的职权是高于其它总督包括南洋大臣在内的。总理各国事务衙门是全国通商外交的最高机构,按说南北洋大臣是其下属,该受其指挥,但是依照清王朝绝对集权制的定例,南、北洋大臣是由皇帝直派的,原则上可以独立行使职权,和总理衡门并没有直接的隶属关系。总理衙门对于南、北洋大臣,只是备顾问和代传达两事而已。

一摘编白张徐乐《浅析南、北洋大臣的演变及其职掌》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出晚清政府增设的南、北洋大臣在其演变及职掌方面的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析南、北洋大臣的设置对中国近代社会产生的影响。

材料一 英国人这样描述清政府早期时条约的态度:“中国代表们并不细加审查一览即了。”因为条约在清政府看来,通商权利原本就符合施之(夷狄)以恩惠的羁縻之道。60年代后,英、美等国分头向清政府递交一项声明对各省执行条约的状况表示不满,并向清政府提出警告。1864年,清政府刊印《万国公法》,对此李鸿章认为为民族挽回权益计,遵守与应用《万国公法》应成为时代之必需。1884年,总理衙门表示:“帷我中国办事,均系十分遵约,依本万国公法而行。”至20世纪初,驻俄公使明确提出效法日本,改革内政,以修改约章。

材料二 17世纪中叶,欧洲出现了以法律条约为基础的新型国家平等关系秩序。然而这一新的国家秩序在殖民主义和资本主义的驱动下,又形成了向外扩张的“世界国家秩序”。西方将暴力强权贯注到条约形式之中,用有悖于国家主权原则的条约制度,不断将更多的国家纳入新的“世界国家秩序”之中。18世纪末英国商人和政府开始谋划与中国建立条约关系;1816年带着“将公司贸易建立于安全、稳固和平等的基础上”的使命来到中国的英国代表阿美士德却连嘉庆的面都没有见到便被送回。此时英帝国开始放弃长期实行的和平协商方式,用武力与中国建立条约制度的舆论在鸦片战争爆发前已普遍形成。

——以上两段材料均摘编自王建朗《两岸新编中国近代史晚清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出鸦片战争后清政府对待近代条约态度的变化,对这一变化做出简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳西方“世界国际秩序”的主要特征。

【推荐1】近代以来,面对列强的侵略,中国军民坚决维护国家主权,谱写了抗击入侵者的光辉篇章。

阅读材料,回答问题。

材料一

| 战争名称 | 时间 | 发动国家 | 签订的不平等条约 |

| 鸦片战争 | 1840~1842年 | ① | 《南京条约》 |

| 中日甲午战争 | 1894~1895年 | 日本 | ② |

| ③ | 1900~1901年 | 德国等8国 | 《辛丑条约》 |

材料二今天争取抗战胜利的中心关键,是在使国民党发动的抗战发展为全面的全民族抗战,只有这种全面的全民族抗战,才能使抗战得到最后胜利。

——《中共关于目前形势与党的任务的决定》

材料三帝国所以向美英两国宣战,实亦为……东亚之安定而出此……自交战以来……战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料……此朕所以饬帝国政府接受联合公告者也。

——《日本天皇停战诏书》

(1)填写材料一中的表格。

①__________②__________③__________

(2)结合抗日战争的史实,从政治、军事两个方面论证材料二中的观点。

(3)试联系所学知识,驳斥材料三中日本对美英两国宣战的主要理由。

(4)依据材料二、三,分析中国抗日战争胜利的主要原因和次要原因。

材料一: 早在明朝初期,钓鱼诸岛就已明确为中国领土,明、清两朝均将钓鱼诸岛划为我国海防管辖范围之内。1895年,日本趁中日战争之中清政府败局已定,窃取钓鱼诸岛屿,划归冲绳县管辖。

材料二: 当清政府与日本签订条约的消息传来,台湾人民鸣锣罢市,集会示威,发誓:“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台。”徐骧领导的义军,英勇抗敌了日军。他在临终前高呼:“大丈夫为国捐躯,死而无憾!”

材料三: 1943年12月中、美、英发表的《开罗宣言》规定,日本将所窃取于中国的包括东北、台湾、澎湖列岛等在内的土地归还中国。1945年的《波茨坦公告》规定:“开罗宣言之条件必将实施”。同年8月,日本接受《波茨坦公告》宣布无条件投降,这就意味着日本将台湾、包括其附属的钓鱼诸岛归还中国。

材料四: 2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过《反分裂国家法》:

第三条 台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务,不受任何外国势力的干涉。……

第五条 坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。

请回答:

(1)材料一中的“钓鱼诸岛”是在中日哪场战争之中被日本窃取的?请写出:这场战争之后,清政府被迫签订的不平等条约名称?

(2)据材料二,举出当时领导台湾军民反割台斗争的爱国领袖两位(除徐骧外)据材料二回答,台湾人民在反割台斗争中,表现了一种什么样的精神?

(3)根据材料三回答,日本宣布无条件投降和台湾光复的具体时间结合所学知识,指出抗日战争在近代中华民族抗争史中的重要地位。

(4)据材料四回答,当今中国政府解决台湾问题的基本方针是什么?

(5)结合上述材料谈谈你对实现海峡两岸统一的认识。

材料一 (鸦片战争后)随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,接受了以强弱分文野的新观念。这类因对抗性互动而产生的概念转移,急剧而彻底……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——罗志田《走向世界的近代中国》

材料二 日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

请回答:

(1)根据材料一,概括鸦片战争后中国人对于世界的认知发生了怎样的变化?

(2)袁伟时认为甲午战争的结局是“没有赢家”,结合材料二和所学知识说明理由。

(3)综合上述材料,你认为评价历史事件应遵循哪些标准或方法?