材料一 1978年安徽省发生特大旱灾,山南区干部群众商议的办法是“借地”给村民,每人借,谁种谁收,实行包产到户、责任制。在中国农村改革大幕拉开之时,邓小平也在不断思考:城市改革、开放的突破口应该选择在哪里?他想划出一块不大的地方为改革开放探路。但是直到90年代初,改革并没有从体制层面触动“计划”二字。

——顾亚奇等《伟大的历程:中国改革开放30年》

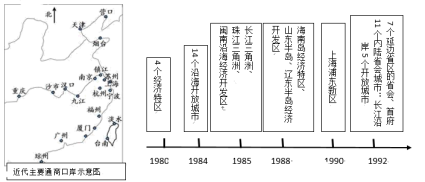

材料二 以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标。这堪称中国新时期的第二次思想解放。随着邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

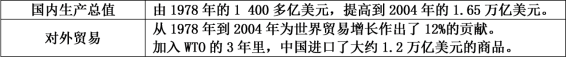

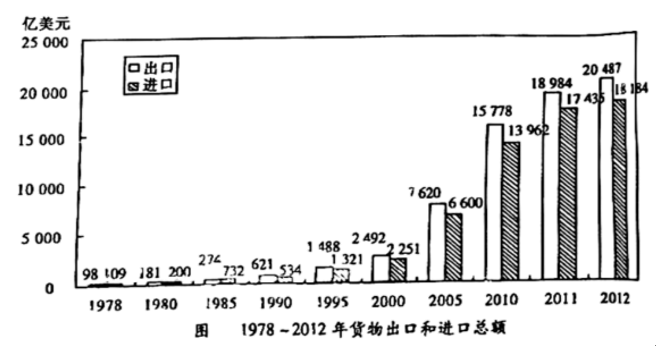

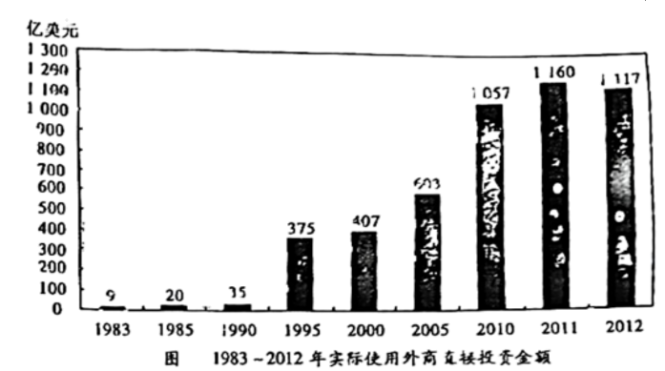

材料三 中国国内生产总值和对外贸易简表(部分)

——据吴恩远等《改革开放的中国与世界》整理

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出安徽“借地”的做法对农村改革的影响,邓小平是如何“为改革开放探路”的?

(2)据材料二和所学知识,简述“第二次思想解放”的主要内容。结合所学知识,指出我国“对外开放进入新阶段”的标志事件。

(3)据材料三,归纳我国改革开放取得的主要成就。综合上述材料,谈谈你从我国改革开放的进程和成就中获得的启示。

相似题推荐

材料一 这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞 。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 松、太(松江、太仓地区)利在梭布……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,削减大半,去年棉花客大都折本。农民和手工业者在此冲击下纷纷破产。

——包世臣《安吴四种》

材料三 现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了,一个重要原因就是闭关自守。经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。当然像中国这样的大国搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫自力更生。但是,在坚持自力更生的基础上,还需要对外开放,吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。

——《邓小平文选》

材料四 1984年,邓小平在视察经济特区时指出:“我们建立经济特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。”不久,他正式向党中央提出,“可以考虑再开放几个港口城市,这些地区不叫特区,但可以实行特区的某些政策,还要开发海南岛。”

材料五 龙永图说:如果我们只是一般性地参加世界经济,那不遵守世界规则也可以,就像担着菜篮卖小菜的那种小贩,尽管市场就在那里,你也可以不进入市场,可以不遵守工商部门的规则,看到工商管理干部来了就赶快跑。但如果要进入世界经济的主流,想把生意做大,卖肉、卖鸡、卖菜,你就要进入市场,要成为市场中有头有脸的人物,就得在市场里建一个铺面,就得遵守市场的规则,甚至还得与工商部门建立好的关系。而且这个时候你不按照规则办事也不行,跑也跑不了,跑了和尚跑不了庙。

——摘自《羊城晚报》

(1)近代西方国家用炮舰打开了中国的大门,根据材料一、二并结合所学知识分析这种被动开放给中国社会带来了什么影响?

(2)根据材料三分析中国在新时期选择主动开放融入世界的原因。

(3)1980年,我国共设立了哪几个经济特区?今天我国已经形成了怎样的对外开放格局?

(4)根据材料五,分析中国为了实现深度开放,“进入世界经济的主流”付出了怎样的努力,给中国的发展带来了什么样的发展机遇?

【推荐2】阅读下列材料,回答相关问题。

材料一1978年12月十一届三中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决议》放宽了农业政策,但仍明文规定‘不许包产到户’。这虽然是历史的惯性所致,但包产到户仍然是禁区。

——马立诚、凌志军《交锋》;

材料二要坚持党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策,关键是坚持“一个中心、两个基本点”。不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。基本路线要管一百年,动摇不得。只有坚持这条路线,人民才会相信你,拥护你。谁要改变三中全会以来的路线、方针、政策,老百姓不答应,谁就会祓打倒。这一点,我讲过几次。

——选自《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》;(一九九二年一月十八日二月二十一日)《邓小平文选》第三卷

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国农村经济体制改革中最先突破“禁区”的是哪两个省?这种“突破”有何积极作用?

(2)根据所学知识,概括材料二“谈话”的社会背景。请分别从“改革”和“开放”两个方面,举例说明该“谈话”带来的深刻变化。

材料一

(1)根据材料一,指出中国近代和现代对外开放城市和地区分布的相同点。结合所学知识,简析近代通商口岸的影响。

材料二 (近代)中国经济转型开始于20世纪70年代末,起点是对传统计划经济体制进行修补与完善。虽然市场调节的重要性得到肯定,但这时市场的引入仅仅是作为计划经济体制的补充而已。1985年10月中共十二届三中全会提出了“有计划的商品经济”的改革模式,标志着中国经济转型的推进和目标的转换。之后,中国启动了大规模城市经济体制改革。1992年中共十四大正是明确了社会主义市场经济制度的改革方向和目标。中国经济改革转入到全面构建社会主义市场经济体制的阶段。2003年中国明确宣布建成社会主义市场经济体制,中国经济转型初步完成。随着改革的进一步深入,改革从经济领域逐步扩展到政治、文化和社会生活等领域。

——摘编自翟商《论中国经济转型的阶段性与目标转换》

(2)根据材料二和所学知识,概括20世纪70年代末以来中国经济转型的主要特点。

材料三 党的十一届三中全会以后,以邓小平同志为主要代表的中国国共产党人,团结带领全党全国各族人民,深刻总结我国社会主义建设正反两方面经验,借鉴世界社会主义历史经验,创立了邓小平理论,做出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,深刻揭示社会主义本质,确立社会主义初级阶段基本路线,明确提出走自己的路、建设中国特色社会主义,科学回答了建设中国特色社会主义的一系列基本问题,制定了到21世纪中叶分三步走、基本实现社会主义现代化的发展战略,成功开创了中国特色社会主义。

——求是网

(3)阅读材料三,根据所学知识回答:社会主义的本质是什么?

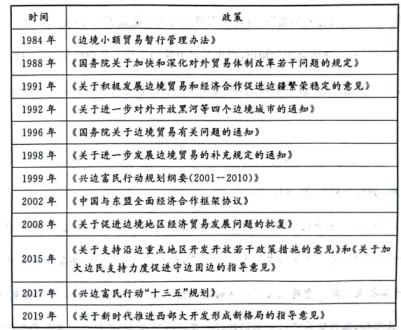

材料 下表是20世纪80年代以来我国边疆开放开发的典型政策。

——摘编自左新锋、陈新建《中国边疆地区开放开发的政策变迁与治理创新》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪80年代以来我国边疆开放开发典型政策出台的背景。(2)根据材料并结合所学知识,说明我国边疆开放开发典型政策的特点及其意义。

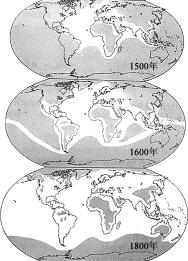

材料一 大约在1500~1800年间,世界各地区之间建立了广泛的联系,其中包括生物意义上的交流。跟随着欧洲探险者漂洋过海,美洲的玉米、花生、烟草等在非洲、亚洲和欧洲生根发芽;与此同时,大量非洲的奴隶被运往美洲。(下图,白色区域为交流范围)

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 “21世纪海上丝绸之路”建设主要有以下四大重点方向:第一,由中国东部沿海经南海向西进入印度洋,到达非洲以及地中海和欧洲等;第二,由中国东部沿海经南海向南进入南太平洋,到达大洋洲;第三,由中国东部沿海向北经白令海峡、北冰洋,进入欧洲或美洲;第四,由中国东部沿海向东经太平洋,到达拉丁美洲各国。

——摘编自杨泽伟《论“海洋命运共同体”理念与“21世纪海上丝绸之路”建设的交互影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16世纪以来世界广泛联系的表现,并简析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“21世纪海上丝绸之路”建设的内涵,并说明其意义。

材料一 为改变按照条约开放商埠的不平等性,增加财政收入,1898年总理衙门奏请将岳州、三都澳和秦皇岛等开设商埠,当即获旨允准。日俄战争后,清政府掀起新一轮自开商埠运动,济南、常德、湘潭、海州、南宁、昆明等地相继宣布或策划自开商埠。据《济南商埠租借章程》规定,外人居住和贸易将岐限制在位于城外划定的区域内,商埠内设立中国人控制的工部局、巡警局,虽然领事裁判权得到承认,但警察可以进入任何住宅搜捕疑犯。在美国和英、德、日共同抵制下,清政府自开商埠意图没有完全实现。至清末,清政府批准自开商埠总数达37处。

——摘编自崔志海《清末中美自开商埠与约开商埠之争》

材料二 改革开放的35年是我国日益融入国际市场、对外开放的广度和深度不断拓展的35年,是我国从大规模“引进来”到大踏步“走出去”的35年,也是我国抓住全球化机遇,一跃成为世界贸易大国的35年,如图所示:

——摘编自国家筑计局《1978年以来我国经济社会发展的巨大变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末开商埠的特点,并分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与清末开商埠相比,1978年以来,我国对外开放的新变化。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响我国对外开放的因素。