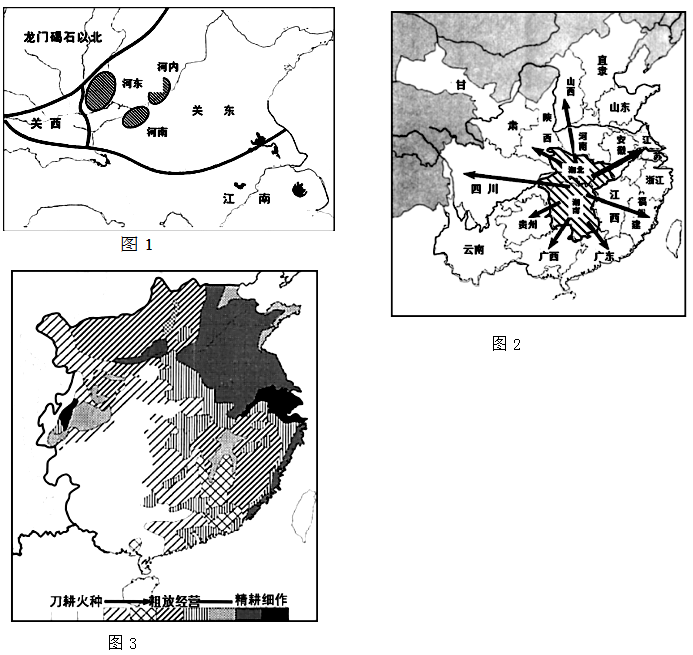

材料一 从下图可以看出,汉代粮食亩产已达到一定水平。明和清前期,随着稻田复种指数增加,玉米、甘薯种植推广,亩产又有一定的提高。但从汉代到清中叶的两千年中,粮食亩产只增长了39%。

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)材料一反映了中国古代农业怎样的发展概况?结合所学知识,指出明和清前期粮食亩产提高的外来因素。

材料二 在中国,小农经济一锄一镰,一个主要劳动力加上一些辅助劳力,一旦和土地结合,就可以到处组织起简单再生产,虽然脆弱,但被破坏后极易复活和再生,又非常顽强。小农经济这种顽强的再生机制所造成的结果便是中国传统农业经济的水平位移——横向发展。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(2)结合材料二和所学知识,分析我国小农经济既脆弱又顽强的原因。举例说明“中国传统农业经济的水平位移”的具体表现。

材料三 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(3)概括材料三中“农为国本”的两面性。从经济角度分析农业发展的成果“无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

材料四 两宋时期,东南地区人口增长最快,晚唐至南宋,数十万官僚、军队和中原士民接踵而入。于是东南沿海地区出现明显的海洋发展路向,依据区域资源优势,发展蚕桑、茶叶、陶瓷等生产,拓展海外市场,通过商品经济提高当地人口承载力。东南地区海岸线长,海港优良,中唐以后海外贸易迅速成长,到宋朝达到鼎盛。这也是东南经济超过中原的重要原因。北宋中原地区的商品经济也有发展,但是内向型的,自然经济气息更浓。而东南地区经济具有外向型特征,在海外贸易的拉动下,两浙、福建、江西等地的商品经济胜过北方。太湖流域城镇集市密集和广州、泉州成为当时世界一流的外贸港口,就是最好的证明。

——摘编自葛金芳《两宋社会经济研究》

(4)阅读材料四,结合所学,分析南宋时期海外贸易发展的原因和影响。

相似题推荐

高田二麦接山青,傍水低田绿未耕。

桃杏满村春似锦,踏歌椎鼓过清明。

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

租船满栽候开仓,粒粒如珠白似霜。

不惜两钟输一斛,尚赢糠核饱儿郎。

——【宋】范成大

【注】“钟”:古代以六斛四斗为一钟;“斛”:古代以十斗为一斛,南宋末年改为五斗广糠核“指米麦的粗屑”。这句说的是:农民每年两钟粮,就得忍痛另外输献一斛,只能把剩下的糠皮给孩子吃。

请回答:

(1)“高田二麦接山青,傍水低田绿未耕”两句反映了农业生产是一种怎样的情况?

(2)“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”两句反映了我国古代农业耕作方式的主要特点是什么?

(3)“不惜两钟输一斛,尚赢糠核饱儿郎”两句反映了农民怎样的生活?

(4)在你看来,作者写作此组诗的用意是什么?

【推荐2】阅读材料,回答问题

材料一《墨子》中说:“农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴业寝,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也。”

材料二小农的经济行为,绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧,或没有理性。事实上,他是一个在“传统农业”(在投入现代的机械动力和化肥以前)的范畴内,有进取精神并对资源作最适度运用的人。传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为“经济人”,毫不逊色于任何资本主义企业家。

——西奥多·舒尔茨《传统农业的改造》

(1)材料一描述的是中国古代社会怎样的生产方式?这种生产方式的主要特点是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代社会有利于和不利于自耕农经济存在的因素。

材料一 从两汉时期甚至更早时期开始,中国古代就开拓了多条海上贸易通道,我国中原及沿海地区商贩就把陶瓷、布匹、丝绸等商品装船,从福建、广东等地的港口出发,远航到印度,再转运埃及、罗马等地。当时与中国通商的有50多个国家,这就是著名的古代“海上丝绸之路”。而“海上丝绸之路”的繁荣,表明了海洋文明的昌盛,表明了我国在南宋时期的海上贸易已经非常发达,是一个重视海洋、开拓海洋的时代。

材料二 16世纪以后,人类文明进程发生明显变化,对此有人写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……文艺复兴、工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里……。安逸自在,心满意足的中国人目不转睛地注视着过去……”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 19世纪末,美国海军理论家马汉系统提出海权论。他认为夺取并保持制海权,特别是与国家利益和海外贸易有关的主要交通线上的制海权,是国家强盛和繁荣的主要因素。要夺取和保持制海权,必须具有占优势的海上实力,即强大的舰队和商船队以及发达的基地网。他主张美国应建立强大的远洋舰队,首先控制加勒比海地区和中美洲地峡,尔后进一步控制其他海洋。还主张美国在太平洋同其他列强实行“合作”,以获取利益,并争夺中国市场。

(1)依据材料一和所学知识概括南宋时期海上贸易空前繁荣的表现及原因。

(2)据材料并联系中外历史概括16世纪以后人类文明的进程发生了怎样的明显变化?材料二中“心满意足的中国人目不转睛地注视着过去。”的主要原因是什么?

(3)分析马汉提出海权论的时代背景。试以16世纪至19世纪中期欧洲强国的更替来论证马汉海权论的基本观点。

材料一 下表反映了中国古代货币等级与海外流布情况。

| 朝代 | 货币等级 | 外流货币种类 | 流通范围 |

| 战国 | 普通货币 | 一化币、明刀、明化币、布币 | 朝鲜半岛、日本南部 |

| 秦汉 | 杰出货币 | 半两、五铢、大泉五十、小泉直一、货泉 | 越南、蒙古、日本 |

| 唐 | 高贵货币 | 开元通宝、乾元通宝、五代十国钱 | 高句丽、新罗、百济、琉球、日本等国 |

| 宋 | 顶级货币 | 开元通宝、乾元通宝、宋钱(92%) | 远东、东南亚、西亚、埃及、东非及地中海东岸五十余个国家 |

| 元 | 杰出货币 | 铜钱、纸币 | 元帝国统治疆域范围内及周边 |

| 明 | 被渗透货币 | 明朝所铸铜钱少,流通中多为前朝旧币;白银大量流入 | 日本及东南亚一些国家 |

| 清 | 被渗透货币 | 与明朝类似,白银流入,地位提升 | — |

——摘编自张亚光、王倩倩(中国货币国际化的历史经验——丝绸之路的启示}

注:美国经济学家科恩(Cohen)把货币间竞争的非对称性和不同的权威关系描述为“货币金字塔”。他把国际货币分为7个等级:顶级货币、高贵货币杰出货币、普通货币、被渗透货币、准货币、伪货币。

材料二 在中原王朝统治强盛时期,货币外流的数量和范围要远大于战乱分裂时期。两宋时期虽然政治上受少数民族政权的压制,但商品货币经济发达,铸币量大,铸造质量高,宋钱在东亚地区甚至取代当地货币成为流通的主货币。元朝由于当时版图辽阔,海路丝绸之路畅通,纸币流通范围很广,有些国家甚至仿造自己的纸币。而中国铜钱形制统一,币值较为稳定,因此能在海外长期流通且深受欢迎,有些国家为获得更多中国货币,千方百计发展与中国的友好关系,扩大贸易,甚至部分国家为满足国内贸易的货币需求,将中国钱币当作商品,大量运往东亚。唐宋时期因铜钱大量外流引起钱荒,朝廷多次颁布法令禁钱外流。

——摘编自李宝庆、梁思远《中国古代货币流出海外情况及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代货币海外流布的特点。(2)根据以上材料并结合所学知识,分析中国古代货币外流的原因及影响。

材料一 唐代外商聚集之处,主要在广州、扬州及长安、洛阳。唐政府在广州设管理外贸的官员——市舶使,要求外国商船缴纳“舶脚”(关税),税率为输入货物之十分之三,宋代降为十分之一。宋初在广州、杭州、明州设外贸管理机构——市舶司,并修定管理对外贸易的“市舶条(法)”。南宋中期,有广、杭、明、泉、秀、温等州及江阴军七所市舶司。南宋政府还对有能力大幅增加关税收入的外商授予官职

——摘编自侯家驹:《中国经济史》

材料二 近代以来,通商口岸的作用和影响对于中国来说是“利害参半”。伍廷芳等诸多清朝官员认为,对外开埠通商“利多害少”,主张自开商埠。甲午战后,民族危机空前严重的危局,推动了清王朝自开商埠的实施。清末新政时期,自开商埠为数更多,先后开放岳州、秦皇岛、济南等地。1905年,沙俄企图独占东北。为了抵御沙俄侵略,清政府采纳张之洞的建议,全面开放东北。自开商埠中的各方面主权完全属于中国,更不准在此设立租界。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代对外贸易的变化,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清末自开商埠的原因。