材料一 公民大会是雅典的最高权力机关。公民可在会上批评、审查公职人员;讨论对内对外政策,并做出决议;审议和通过法律及法令。五百人大会主要职务是筹备公民大会和处理公民大会闭会期间的日常行政事务。陪审法庭是最高司法与监督机关。十将军委员会的权力有所扩大,它不仅统帅军队,也参与行政,其首席将军更是握有军政大权。十将军是在公民大会上以举手方式选出,可连选连任。

——吴晓群《希腊思想与文化》

材料二 纵观美国宪法诞生前的世界政治形势,封建君主制尚居绝对优势。16世纪末尼德兰革命胜利后建立的”联省共和国”,实际上是商业资产阶级和贵族联盟的寡头统治。具有划时代意义的英国资产阶级革命,建立的也仅是资产阶级和新贵族的联合专政。1787宪法则创立了新的政体,第一条第九项规定“合众国不得授予贵族爵位”。宪法规定由人民选举总统,人民代表机构有权罢免总统。

——摘编自《评美国1787年宪法》

材料三 1982年宪法修改草案继承了1954年宪法的基本原则,充分注意总结我国社会主义发展的丰富经验,突出明确了宪法作为国家根本大法的地位,以法律形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,具有最高的法律效力。

——林尚立《当代中国政治形态研究》

(1)根据材料一,指出能行使行政权的雅典国家机构,并结合所学,说明这些机构的产生方式。

(2)根据材料二并结合所学,简析美国宪法所确立的“新的政体”的进步意义,并指出其与英国政体的相同点。

(3)根据材料三并结合所学,指出“1982年宪法继承1954年宪法”的“基本原则”及“国家根本政治制度”分别指什么,并概括1982年宪法颁布的意义。

相似题推荐

材料一

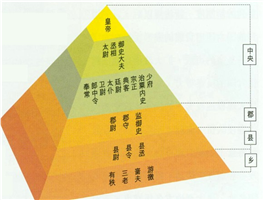

材料一 (1)材料一图所示政府组织是我国古代哪一政治制度的体现?这一制度是由哪一皇帝开创的?

材料二 我今只说要定一条:“中华民国”主权属于国民全体,一以表示我党国民革命真意义之所在,一以杜防盗憎主人者,与国民共弃之。

——孙中山

(2)若要查证孙中山关于“中华民国主权属于国民全体”这一法律条文,应该查阅哪一法律文献?指出该法律文献颁布的历史意义。

材料三 为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

(3)根据材料三,指出我国加强法制建设的目的。1982年我国全面修改了《中华人民共和国宪法》,指出这部宪法的重大意义。

材料一 论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代社会。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的、平等的平民社会。就宋代而言,政治经济,社会人生,较之前代,莫不有变。学术思想亦如艺术,亦均随时代而变。

——钱穆《理学与艺术》

材料二 学者认为中国近代社会转型的进程从19世纪五六十年代到20世纪二三十年代。主要经历了被动开放、经济起步、政体变革、思想解放四个时期。这是一种社会质变,即社会生活各个领域、各个层面发生了整体性的变革。

——陈国庆《中国近代社会转型研究》绪论

材料三 (改革开放以来)中国社会转型的独特性既是中国所以取得成就,向“法治国家、市场经济与公民社会”三元并存互补的现代社会模式演进的原因,也是何以在社会转型中出现制度转换代价,蕴藏社会矛盾的原因。“旧辙已破,新轨未立”,这种转型社会的特点突显出社会转型的风险与社会协调发展的重要。

——刘燕、万欣荣《中国社会转型的表现、特点与缺陷》概述

(1)结合材料一及所学知识,指出作者提出“古今社会之变,最要在宋代”的理由。

(2)依据材料二并结合19世纪五六十年代到20世纪二三十年代的史实,说明中国近代社会转型的表现。

(3)根据材料三,“三元并存与互补”指的是“法治国家、市场经济与公民社会”,从这三个角度展开,指出现代中国社会转型的表现。

材料一 礼之于正国也,犹衡之于轻重也,绳墨之于曲直也,规矩之于方圜也。孔子曰:“安上治民,莫善于礼。”此之谓也。

——《礼记·经解》

国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。……今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!

——《韩非子·有度》

材料二 法律始终把它的作者的世界图景包含在抽象的形式中,而每一历史的世界图景都包含一种政治——经济的倾向,这种倾向依据的不是这个人或那个人所想的事物,却依据的是事实上掌握政权并因之掌握立法的阶级所实际打算造成的事物。每一种法律都是由一个阶级以大多数的名义建立起来的。

——【德】奥斯瓦尔德·斯宾格勒著,齐世荣等译《西方的没落》

材料三 法律是治国之重器,法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。全面推进依法治国,是解决党和国家事业发展面临的一系列重大问题,解放和增强社会活力、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定、确保党和国家长治久安的根本要求。

——2014.10.20关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的说明

(1)根据材料一概括儒、法两家在治国理念上的差异,结合所学指出其中哪一流派的主张更符合战国时期统治阶级的需要,并分析原因。

(2)根据材料二概括斯宾格勒关于法律的主要观点。结合所学知识,简述近代西方法律制度的局限。

(3)根据材料三并结合所学,指出中国特色社会主义法律体系形成的时间,并阐明其意义。

材料一:在资产阶级革命进程中,资产阶级颁发了一系列法律文件来巩固资产阶级革命的成果。1689年英国议会制定的《权利法案》,以明确的法律条文限制国王的权力,被视为英国君主立宪政体确立的标志;.1787年美国制定的联邦宪法,规定了美国的一整套国家体制,被视为近代第一部资产阶级成文宪法;1789年法国制宪会议发表的《人权宣言》,以天赋人权、自由平等的原则,否定了封建主义的王权和特权。

——《西方政治制度史》

材料二:新中国60年民主政治的发展是一个不可分割的延续过程。改革开放前30年的民主建设为中国特色的社会主义民主政治搭建了基本的制度框架,后30年我们在民主政治方面取得的巨大成就,是在前30年民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。没有前30年的民主存量,就不可能有后30年的民主增量。

——俞和平《人民至上——60年来我国的民主政治建设》

请回答:

(1)根据材料一,概括西方近代民主政治的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放后30年实现的“民主增量”有哪些具体表现?

(3)综合上述材料,中外民主政治的发展进程对你有何启示?

材料一 秦以后两千多年发生的多次“革命”(从陈胜、项羽、刘邦到朱元璋、李自成),导致改朝换代、政策调整,却未能改变宗法社会、专制帝制的基本面。……辛亥革命足可垂之青史的,从破坏一面言之,是推翻延续两千余年、近古以降已成为社会进步严重障碍的专制帝制,从建设一面言之,则是创建宪政共和。

——冯天瑜《辛亥革命与中国宪政渊源》

材料二 中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本上不是经过长期合法斗争进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是另辟他路。

——毛泽东《战争和战略问题》

材料三 习近平总书记指出,现行宪法公布施行以来,对我国政治、经济、文化、社会生活产生了极为深刻的影响。现行宪法序言明确规定:“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设”,宪法规定一切国家机关、政党、社会团体、企业事业组织和公民个人都必须遵守宪法和法律,还提出要发展包括协商民主和基层民主在内的民主形式。宪法进一步完善了民族区域自治制度,并根据“一国两制”方针规定了特别行政区制度。宪法规定“城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”,明确指出了“市场调节的辅助作用”。

——摘编自许安标《宪法及宪法相关法解读》

(1)根据材料一,指出“秦以后两千多年发生的多次‘革命’”的局限。概括辛亥革命“垂之青史”的原因。

(2)材料二中“另辟他路”指什么?选择这条道路的基本依据是什么?从中能得到怎样的认识?

(3)根据材料三,概括“现行宪法”所体现的基本精神,结合所学知识指出中国现代民主政治发展的主要趋势。

材料一 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——摘自《韩非子》

(1)根据材料一,概括韩非子的思想主张。结合所学分析法家思想对我国古代社会产生的影响。

材料二 第二条 中华民国之主权,属于国民全体。……第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。……第十六条 中华民国之立法权以参议院行之。……第十九条 参议院之职权如左︰(十一)参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时,得以总员五分四以上之出席,出席员四分三以上之可决弹劾之。……第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。……第三十三条临时大总统得制定官制官规,但须提交参议院议决。

第三十四条临时大总统任免文武职员,但任命国务员及外交大使公使须得参议院之同意。第三十五条临时大总统经参议院之同意,得宣战媾和及缔结条约。……第四十四条国务员辅佐临时大总统负其责任。……第五十一条法官独立审判不受上级官厅之干涉。……

——摘自《中华民国临时约法》

就约法条文而论,关于民权的规定,与一般民主国家无大不同,为中国前所未有之事。对于国会的权力,尽量提高,对于总统的权力,多方限制,与内阁制相近。

——摘自郭廷以的《近代中国史纲》

(2)根据材料二,指出《中华民国临时约法》所体现的民主原则。结合材料和所学知识说明中华民国“总统权力,多方限制”的表现。

材料三 我国现行宪法是1982年第五届全国人民代表大会第五次会议通过的,以国家根本法的形式,确立了一系列制度、原则和规则,制定了一系列大政方针,反映了我国各族人民共同意志和根本利益。1982年宪法公布施行后,根据我国改革开放和社会主义现代化建设的实践和发展需要,进行了多次修改。其中部分内容节录如下:

| 1988年 | 增加“私营经济是社会主义公有制的补充” |

| 1993年 | 将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济”修改为“国家实行社会主义市场经济” |

| 1999年 | 将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写进宪法 |

(3)结合所学指出1982年宪法颁布的背景与意义。结合上述材料说说修宪历程与我国政治建设、经济发展之间的关系。