材料一:春秋时期,铁制生产工具逐步应用于农业生产。铁制农具的使用,使一家一户为一个生产单位的个体经营方式成为可能,商周时代农业的集体经营逐渐被个体经营取代,这就为小土地私有制的出现提供了条件。伴随井田制的瓦解和土地私有制的产生,一部分奴隶和平民接受国家的授田并获得了对自耕份地的私有权,成为最早的自耕农。某些新兴地主招徕逃亡奴隶和破产平民耕种,从中收取地租。这些逃亡奴隶和破产平民成为最早的租佃农。商鞅变法,废井田,开阡陌,土地可以买卖,确立了封建土地私有制,封建国家土地国有制成分逐渐减少。

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》

材料二:

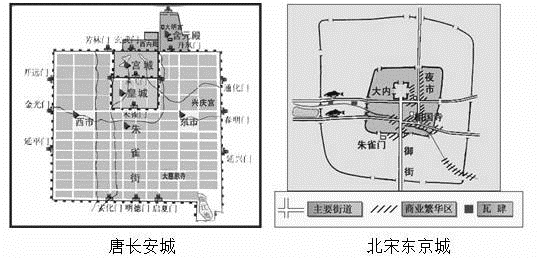

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相街,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨辑,联翩方栽,钰鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,是当时世界人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准·教学设计示例》

材料三:相对应于16-18世纪的欧洲商业革命,一些学者认为16-18世纪的中国也发生了一场商业革命。其主要表现为全国五大经济区域的形成以及以十大商帮为贸易主体的大宗商品远距离贸易的发展。而我们如果从全球经济发展的角度上来看,这一时期也恰恰是欧洲人因美洲白银的获得和日本人因本国银矿的开采对中国产品需求急剧增加的时期。海外白银的大量流入促进了明清社会的白银货币化,明万历年间的“一条鞭法”和清雍正年间的“摊丁入亩”,就是白银货币化的具体体现。凭借着白银,中国的国内市场与国际市场被紧密地联系了起来。但其发展同样受到强大的阻碍,最终难以成长为一支独立的力量。

——张丽《第一次经济全球化与中国》

(1)根据材料一,概括先秦时期中国农业经营方式的变化及其变化原因。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,从时空发展的角度指出北宋东京城市发展的趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述明清商业革命的表现及对中国社会的影响。

相似题推荐

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——摘自西汉晁错《论贵粟疏》

(1)根据材料一,概括阻碍小农经济发展的因素。

材料二 宋朝商品货币经济非常发达,与这一时期商贸政策的多元化是密切相关的。伦理范畴内的“贱商”观念虽仍然存在,但经济领域的“重商”也不得不行,故这一时期的商人即使身穿布衣,在大多数时间内仍能积极经营。

——摘自齐涛《中国古代经济史》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋朝商品经济发达的原因及其主要表现。

材料三 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。……至康熙六年(1667年)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久矣。”

——摘自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(3)根据材料三,概括明清之际江南手工业发展的特点。

【推荐2】阅读材料,并下列回答问题。

材料一十八世纪中英小麦价格(单位:每公石公分银)

| 年代 | 中国的小麦价格 | 英国的小麦价格 |

| 1701——1710 1711——1720 1721——1730 1731——1740 1741——1750 1751——1760 1761——1770 1771——1780 1781——1790 1791——1800 | 25.20 24.17 23.34 26.16 29.88 42.74 44.96 29.73 42.01 51.29 | 65.20 68.21 61.60 55.76 46.08 63.05 73.44 84.19 88.21 138.56 |

(1)根据材料并结合中英两国的社会实际,分析造成18世纪后50年间中、英两国的小麦价格变化趋势的原因。

材料二

——材料一、二均摘自《中英经济对比》

(2)根据材料二,指出中、英两国人均国民收入的变化趋势;结合所学知识分析这一变化对中英两国经济和社会发展产生的影响。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身(免徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记•商君列传》

材料二 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三 辅佐秦始皇治国的李斯的经济思想,在其石刻当中,可以窥见一斑。琅琊刻石言:“勤劳本事,上农除末,黔首是富。”石门刻石云:“男乐其畴,女修其业,事各有序……”

——钱穆《中国经济史》

材料四 1887年,他(严信原)在宁波北门外湾头,创设了通久源机器轧花厂。初创时,资本5万两,从日本购入蒸汽发动机、锅炉和40台新式轧花机,雇用工人三四百人,并聘用日本工程师和技师……到1897年,据9月21日《中外日报》称,该厂“开设有年,生意亦畅,现因新添纺织机器,所有前次所用女工,不敷工作,因此招募女工……闻近日女工向该厂报名者颇多”,这表明该厂发展较为顺利,以后续有扩大。

——赵世培等编《浙江近代史》

请回答:

(1)材料二反映了什么时期的什么经济政策?这一政策的基本含义是什么?

(2)归纳材料二中黄宗羲的观点,并简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国传统农业社会生产的基本模式及其特点。

(4)据材料四并结合所学知识,说明通久源机器轧花厂是什么性质的企业,这种性质的企业是在怎样的背景下产生的?

材料一 洪武元年,朱元璋下令,各处荒田,农民垦种后归自己所有,并免赋役三年;原业主若还乡,地方官于旁近荒田内如数拨与耕种。到洪武二十八年,全国府县计开塘堰40987处,渡河4162处。元末战争破坏了原来存在的社会秩序,手工业者的人身依附关系也受到了削弱,明朝政权建立之初,统治者在法律上承认了这一事实。在雍正时期,清政府遂采取“摊丁入亩”的征收丁银办法,促成了中国封建社会以来长期以人为科征根据的丁役制基本上被废除。

——摘编自吴翔、姚星《明清经济发展的政治因素》

(1)根据材料一,概括明清时期政府推动经济发展的措施。

材料二 国民政府建立后,政府出台了一些保护、鼓励城市工商业发展的措施,收到了实效。1928年,全国经济会议和全国财政会议相继召开,制订了一些有利于发展国民经济的政策,如关税自主、裁撤厘金、调节劳资纠纷、保护工商业者财产、提倡国货等。此外还划分了国家财政收入和省财政收入,决定设立中央银行和统一币制。与城市经济发展形成鲜明对照的是,南京国民政府忽视了农村经济的恢复和振兴,并漠视农民的困苦。国民党内有一批人在农村有既得利益,他们不希望变革农村。由于缺乏政府的扶持和帮助,中国农村经济仍处于凋敝之中。

——根据杨宁一《历史学习新视野新知识》整理

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府统治前期经济措施的特点,并简要评价这些措施。

材料三:历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

(3)比较图5和图6,提取两项有关中西“走向海洋”的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 (日升昌)前店后宅,富丽堂皇,千金纸票,交银于此,取银于彼。银钱累万,竟以一纸为凭者,信也。晋商的活动范围极为广泛,许多人甚至走出国门,晋商自豪地说:“凡有麻雀能飞到的地方,都有山西商人。”……自此,日升昌后各省各地遍布各家票号。

——据纪录片《晋商》解说词整理

材料二 明清时期是重要的社会转型期,也是传统与反传统相交织的时期。①封建政府依然采取种种措施遵循并维护传统;②一些进步人士又在思想领域力图突破传统。

——陈媛《明清之际反传统精神及其影响》

(1)根据材料一并结合所学,分析“日升昌”票号的创立背景并说明“日升昌”票号所凸显的文化内涵。

(2)根据材料二并结合所学,你更侧重分析哪一种认识?侧重分析①,请指出并论述封建政府在经济上坚持的“传统”措施及影响。侧重分析②,请以黄宗羲为例指出其“反传统”的思想主张。

【推荐3】阅读下列材料

材料一观察下列图片

材料二生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末计游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

——贾谊《论积贮疏》

请回答:

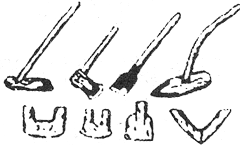

(1)结合材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?

(2)材料二是如何看待农业和商业关系的?形成了什么样的经济政策?

(3)尽管古代社会推行抑制工商业发展的措施,但手工业和商业还是取得了举世瞩目的成就,请各列举明清时期手工业和商业方面的一项成就。

材料一 我国城市规划历史悠久。在《周礼·考工记》中记载“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传·隐公元年》孔疏:“王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二 近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开埠通商的新兴城市现代化发展较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后。这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场。

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三

材料四 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:

(1)根据材料一和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

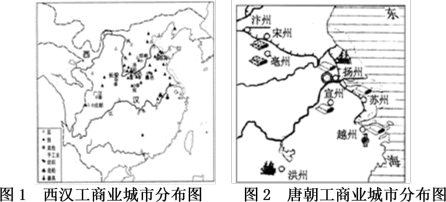

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)根据材料四指出明清时期城市发展的主要原因。

(4)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。

材料一 两汉时期我国古代城市快速发展,除都城长安和洛阳外,还“令天下县邑城”,城墙范围基本就是城市范围。城市街道纵横交错,宫室、官衙处于中心或制高点,太学或地方学校也是城市的组成部分。城市有比较固定的居民区和市场,以及为统治者服务的手工作坊。

罗马帝国的城市广泛分布于各行省的中心,平原地区的城市呈方形,山区的城市因地形而建,城市外围建有城墙和防御堡垒。首都罗马和其他城市中有弯曲的道路、排水和引水管道,行政官署、神庙、剧院或露天剧场、公共浴场也是城市的必备,一些城市还有图书馆。民宅则分布在这些建筑的周围。城内既有在特定区域的大型集市,也有位于民居中的小店铺。

材料二 18世纪上半期,英国下院共有议员558名,选民总数约40万。其中,市镇选区的议员40人,代表选民10.1万,其他议员的身份为地主或乡绅。市镇选区的选举规则各异,有的规定持有特定的财产,有的规定只有市长、市政官等人才拥有选举权。1832年,新执政的辉格党借助选民的不满,通过了新的选举法。法案取消或缩减了人口较少市镇的议员名额,并把名额转给43个新市镇,新市镇中有28个是诸如曼彻斯特这样的棉、毛纺织等生产中心,使得这些市镇的议员达到65人;法案还规定所有市镇的选举资格是租有或拥有一处价值10英镑住处的成年男子。这次改革使选民从71.7万增加到220万。

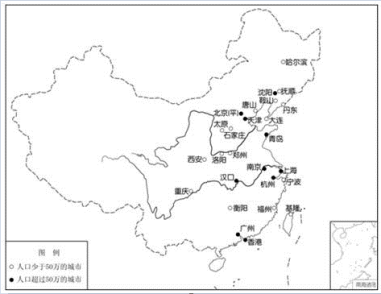

材料三 19世纪中晚期,中国开始近代的城市化进程,截止到1949年,城市化率仅为10.6%。中国近代主要城市分布示意图

中国近代重要城市发展状况例举表

| 城市 | 状况 |

| 上海、天津、汉口、太原 | 因开埠,建立租界,开办工厂、银行和商店而扩大 |

| 石家庄、郑州、衡阳 | 随铁路、水路和公路的兴建和畅通而新兴或发展 |

| 抚顺、唐山、大冶 | 因煤、铜和铁等矿产资源的开采而兴起 |

| 北京(平)、西安、洛阳 | 历史悠久,格局变化不大 |

(1)阅读材料一并结合所学,概括两汉与罗马帝国时期城市发展状况的异同。

(2)阅读材料二,指出英国近代市镇在议会选举中出现的变化,并分析出现这些变化的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,以中国近代城市化的发展为主题,解读上述历史现象。

材料一 春秋战国时期,中国的铁器生产由西向东、由北向南逐渐扩展,使列国的生产力发生根本性的变化。春秋中后期牛耕已成为一种常见现象。战国时期,牛耕得到进一步推广,并开始使用铁犁,耕作技术进一步提高。牛耕的推广和铁制农具的广泛使用,使一家一户为一个生产单位的个体经营方式成为可能,这就为土地私有制的出现提供了条件。男耕女织的综合型小农经济开始形成,并成为经济结构的重要组成部分。

——摘编自刘涛、齐秀生《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

材料二 北宋都城东京开封……宫城正南门宣德门前的南北向大街被称为御街、天街,自州桥“出朱靖雀门(内城正南门)直至龙津桥”,是主要的饮食业中心之一,尤以夜市著名,营业“直至三更”。城内著名的“酒楼”有马行街东货行巷的丰乐楼(原名白矾楼),“三层相高,五楼相向”;此外,“州(指内城)东宋门外仁和店、姜店,州西宜城楼、药张四店、班楼”,等等,“在京正店七十二户”,“其余皆谓之脚店”,“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业……“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学,指出小农经济的基本特征,并说明其形成的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出宋代城市发展的特点。

【推荐2】唐宋是我国封建社会的繁荣发展时期,在各个文化领域都取得了辉煌的成就。

阅读下列材料,回答问题:

材料一汴京梁家瓦子(戏场)有大小勾栏50余座,最大的可容纳数千人。纵贯南北的御街两侧,酒楼、茶馆、商店、香药铺等鳞次栉比,常常营业到三更。

——岳麓版教材必修Ⅱ《经济成长历程》

材料二颜真卿所作楷书端庄浑厚、笔势开张、雍容大度。他创制的“颜体”,是丰裕的盛唐气息、忠贞的个人品格以及高超艺术手段的完美统一,成为后世师法的楷模。

苏轼认为“我书意造本无法”,“自出新意,不践古人”。黄庭坚也主张书法“入神”,对学习古人要“离迹师神”。

材料三故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

——李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场点秋兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子为陈同甫赋壮词以寄》

材料四

《清明上河图》局部

(1)据材料一,概括北宋城市发展的主要特点。

(2)根据材料二结合材料分析颜真卿与苏轼书法的特点各是什么?

(3)从材料三看,李白与辛弃疾的诗词表现了什么不同的时代特征?

(4)根据材料四指出宋代绘画的特点。并依据材料一分析出现这一特点的原因。

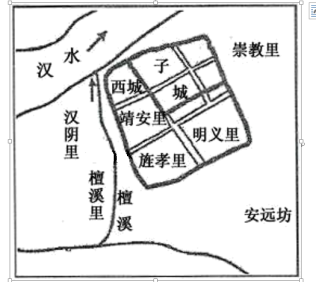

材料一 下图为“唐代襄阳城内外里坊示意图”。

材料二 宋太宗太平兴国五年,八作使段仁诲修天驯监,“侵景阳门街,上怒,令毁之,仁诲决杖。”……仁宗天圣二年,拆除“京师民居侵占街衢者,令开封府榜示,限一岁,依元立表木(界限) 毁拆”。……宋神宗开征“侵街钱”,宋徽宗征收“侵街房廊钱”,无疑默认了侵街行为的合法性。

——摘编自李永《繁华背后:“违建”侵夺中国古代城市空间》

材料三 对于里坊制崩溃的进程及时间,中外史学界曾从经济史或城市发展的角度进行过探讨,产生了北宋初年、末年、仁宗庆历、景祐年间诸说。……这些观点,由于缺乏对里坊制整个崩溃过程的系统揭示及考证,往往流于简单化,易导致片面性。并且,上述诸说多忽视“侵街”在里坊崩溃过程中的作用及崩溃的表现。

——李合群《论中国古代里坊制的崩溃——以唐长安与宋东京为例》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括影响唐代襄阳城“里坊”命名的主要因素及如此命名的目的。

(2)材料二中宋代都城出现了什么新现象?结合所学知识,分析其主要原因。归纳材料二中北宋政府的应对措施。

(3)据材料三,指出史学界研究里坊制的共识及不足之处。

(4)综合上述材料,说明“里坊”制度的研究价值。