魏源提出“善师四夷,能制四夷;不善师四夷者,外夷制之……窃其所长,夺其所恃”。强调“乾尊坤卑,天地定位……是以君令臣必共,父命子必宗,夫唱妇必从”。

(1)根据材料概括魏源对待中西方文化的主要观点。

“且法者,所以守地者也,今祖宗之地既不守,何有守于祖宗之法乎?夫能使守祖宗之法,而不能守祖宗之地,与稍变祖宗之法,而能守祖宗之地,孰得孰失,孰重孰轻?”

——引自康有为《上清帝第六书》

(2)根据材料和所学知识分析康有为的论点和论据各是什么?材料中表现康有为保守一面的言论是 (抄原文即可)。

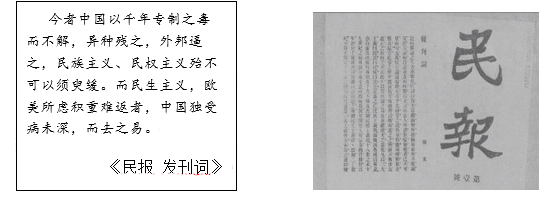

(3)民报被认为是20世纪中国发展方向的指引者。孙中山在民报发刊词中表达了怎样的思想?结合所学知识分析这一思想提出的社会背景。

相似题推荐

材料一 “华”和“夏”是两个字,在上古时期便已开始连用,合称“华夏”。周朝时,凡是遵周礼、守礼乐的诸侯,都称“诸夏”。由于这些与周王室亲近的诸侯国大多集中在中原地区,所以当时的诸夏就是指中原地区。中原周边的地区,因文化上的异质性很强,不合于华夏礼俗,就被称为“夷狄”。到了汉代,董仲舒把“大一统”思想与华夷之辨相衔接,提出“王者爱及四夷”,即王者是天下共主,承天命教化万民,而万民也包括夷狄。

材料二 近代以后,面对西方资本主义的侵略和东方“天朝大国”的割地赔款,中国先进的知识分子上下求索:中国究竟怎样才能救亡图存?是否应当像日本那样效仿西方建立一个“民族国家”?在这样的背景下,1899年梁启超在《东籍月旦》中最先采用现代意义上的“民族”概念,提出“东方民族”之说。

1901年,他在《中国史叙论》中首次提出“中国民族”的概念。1902年,他在《论中国学术思想变迁之大势》中论及战国时期齐国的学术思想时正式提出“中华民族”的概念。1905年,他叉写出《历史上中国民族之观察》,通过对中国民族多元性和混合性的分析得出结论:“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成,”由此,梁启超完成了“中华民族”从形式到内容的革命性创造。

——上述材料均摘编自左鹏《从“华夷之辨”到中华民族共同体意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述从先秦到汉代“华夷之辨”观念的变化及呈现出的发展趋势。(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超完成“中华民族”概念的革命性创造的背景。

材料一 四书五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政西艺西史为新学,旧学为体,新学为用,不使偏废。中学为内学,西学为外学,中学治心身,西学应世事。

——张之洞《劝学篇》

材料二 主张改制的人,往往引证中国历史及孔子之言,以破中国不能维新之说。……谓经书系孔子假古人言论,按自己的想法写成,证明孔子亦是一位维新派。……倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》

材料三 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。……我们现代认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上……思想上一切的黑暗。

- --陈独秀《本志罪案之答辩书》

请回答:

(1)材料一的指导思想是什么?

(2)材料二中“证明孔子亦是一位维新派”的思想家是谁?他在这方面的代表作是什么?概述严复在宣传维新理论上的贡献。

(3)以材料三观点为核心内容的思想解放运动是指什么运动?在当时有何历史意义?

(4)据上述材料,说明中国向西方学习经历了一个怎样的发展历程。

材料一 下表

| 内容 | 出处 |

| “辽之先,出自炎帝……奇首(辽先祖名)生都奄山,衡潢河之滨。” | 《辽史·太祖本纪》 |

| “受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”“孔子大圣,万世所尊,宜先。” | 《辽史卷》七十二 |

| “诏设御史大夫,御史中丞、翰林学士院,大宗正府、殿前都点……地方设路、州、府、县。” | 《金史·百官志》 |

材料二 自鸦片战争以来,中国传统的“天下”观念发生动摇,王朝国家认同出现严重危机。甲午战争后,梁启超积极宣传民族国家观念,他深刻地认识到,国家欲立于民族国家之林,就必须获得广大民众认可,成为一个统一强大的民族国家,并在中国建立一个君主立宪国家,致力于开启、培养国民与此相应的国家意识。革命派提出,中国在“异种残之,外邦逼之”的情况下,建立起一个现代民族国家“殆不可以须奥缓”。中华民国成立后,孙中山一再强调“今日中华民国成立,满、汉、蒙、回、藏五族合为一体”,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。辛亥革命后期,许多民族主义者将“中华民族”进行重新阐释,赋予其“中华民国境内所有民族”的新内涵。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》

(1)根据材料一,概括指出少数民族政权华夏认同的主要角度,并结合所学知识,简析其历史作用。

(2)根据材料二结合所学知识,说明近代中国民族国家认同建构的原因,并简析其历史意义。

材料一 思想市场指的是思想有自由表达的环境,百家争鸣。执政者不但不禁锢思想,反而着力创造思想自由的氛围,鼓励思想论争,自己则对救时主张择善而从。我国历史上曾两次出现了思想市场——春秋战国时代和民国初年五四时期。

——北京大学教授袁刚《思想市场会使中国更有前途》

材料二 近一个半世纪(从1840年开始)中国变乱的性质,就是两千年一遇的“社会文化大转型”现象,期间死人如麻,痛苦至极。不过,不论时间长短,“历史三峡”终必有通过之一日。从此扬帆直下,随大江东去,进入海阔天空的太平之洋……

——唐德刚《从晚清到民国》

材料三 “孔教”本失灵之偶像,过去之化石……妄欲建设西洋式之新国家,组织西洋式之新社会,以求迄今世之生存,则根本问题,不可不首先输入西洋式社会国家之基础,所谓平等人权之新信仰,对于与此新社会新国家新信仰不可相容之孔教,不可不有彻底之觉悟,猛勇之决心,否则不塞不流,不止不行!

——陈独秀《宪法与孔教》(1916年)

(1)据材料一及所学知识,指出民国初年五四时期“思想市场”中的“救时主张”并分析其出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪20年代之前仁人志士为通过“历史三峡”所做的探索。

(3)据材料三,概括陈独秀对“孔教”的基本态度。结合所学知识,指出陈独秀这种思想态度形成的背景。

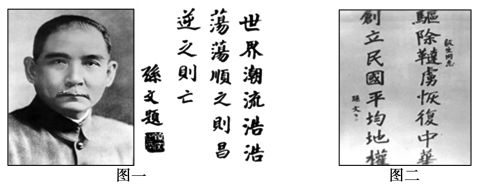

材料一 孙中山手书

材料二 全国都堆满了干柴,很快就会燃烧成烈火……我所说的中国革命高潮快要到来,决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可及的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船;它是立于高山之巅远看东方正是光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日;它是躁动于母腹之中的快要成熟的一个婴儿。

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料三

请回答:

(1)材料一中图一孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?依据材料一图二指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?

(2)材料二出现的历史背景是什么?毛泽东充满诗意的语言反映了他怎样的一种情怀?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?

(3)中共十三大为我国制定了怎样的社会主义现代化目标?五年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

【推荐3】阅读下列材料,回答问题。

材料一造成(中国社会)稳定的一个因素是中国人“在传统以内变化”的历史观??今天西方人从19世纪继承来的是发展的理想,而明清时代的中国人所看到的是在遥远过去的理想模式。这种对两汉唐宋伟大时代的缅怀是随着对蒙古人的痛恨而来的,外来的统治激起了对整个外来事物的敌视,逐渐这种看法对中国文明以外的任何东西毫无兴趣。这种对外部世界的厌恶随着中国人生活中内省意识的增强而来??从那时起,一定程度的对外部世界害怕和轻视的混合感情以及过分强调中国人独有的生活方式造成了民族中心主义,最后这支配了中国的对外关系,使中国对外来的刺激有了思想和心理上的免疫力。

一般而言,一个民族主义集团因为害怕被其他一些集团不仅在政治上而且在文化上淹没而维护自己的特性和优越性,因此民族主义好像与总的纷争和不安全感紧密联系在一起??与此相比中国人没有表现出文化上的自卑感,他们或许害怕政治上的征服,但对文化上的征服连想也不去想。因此,中国的排外性与完全相信自己文化的优越性结合在一起,中国不是作为一个文化小单位,而是作为一个大的民族中心主义的世界作出反应,甚至在其军事力量相对落后于这个世界的边缘地区时仍然非常相信自己文化的优越。因为有这些与民族主义的异同之处,我们称中国人先前的这种态度为“文化主义”。

——据费正清等《中国:传统与变革》

材料二我们今日要把中国失去的民族主义恢复起来,用此四万万人的力量为世界上的人打不平,这才算是我们四万万人的天职。列强因为恐怕我们有了这种思想,所以便生出一种似是而非的道理,主张世界主义来煽惑我们。说世界的文明要进步,人类的眼光要远大,民族主义过于狭隘,太不适宜,所以应该提倡世界主义??我们受屈民族,必先要把我们民族自由平等的地位恢复起来之后,才配得来讲世界主义??我们要发达世界主义先要民族主义巩固才行。由此便可知世界主义实藏在民族主义之内。

——孙中山《三民主义》(1924年)

(1)根据材料一,概括中国“文化主义”的基本内涵,并结合所学知识分析其形成的原因和历史影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明中国民族主义的变化。